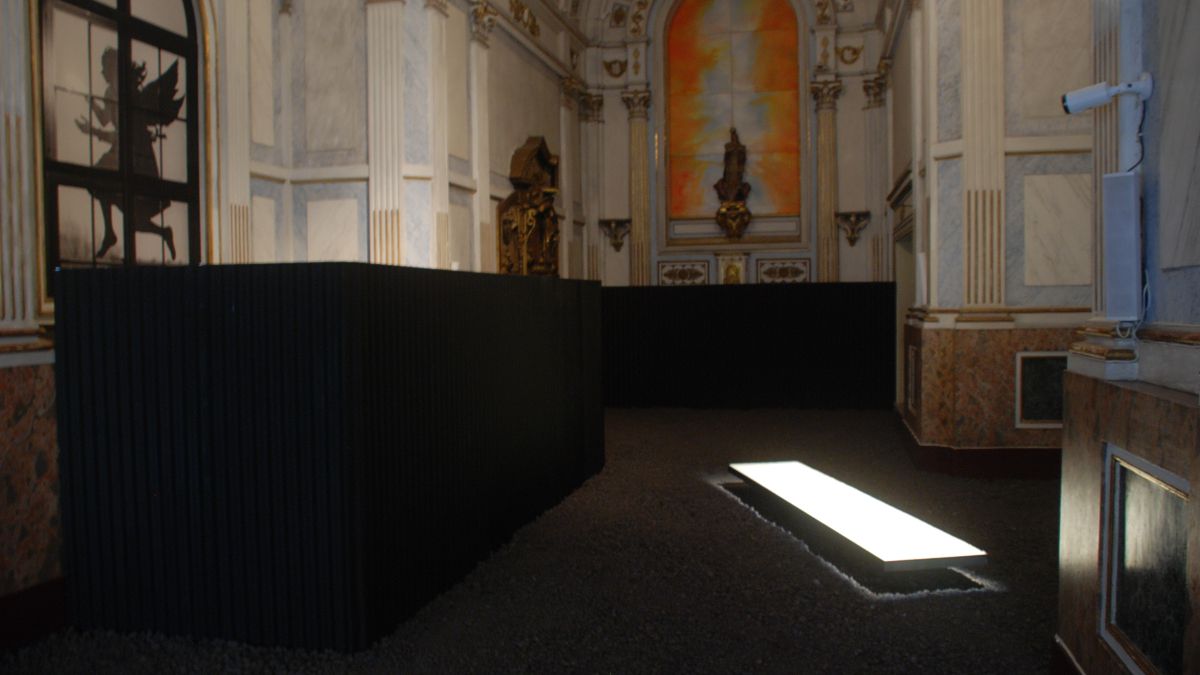

Uma impressão sobre “Junto ao chão”, instalação patente na Capela do Rato

Aprender a caminhar é tarefa árdua, e leva tempo. Começamos por falhar – e nunca nos chegamos a livrar disso, lembram-nos os ocasionais tropeções. Caminhar contém no seu início o fim mesmo a que se dirige: havemos de nos esquecer de como se caminha, de perder a força, de trocar os passos insistentemente. Talvez isso, se sobre isso pensarmos um pouco, atribua ao exercício de caminhar algum sentido trágico. Mas não pensamos nisso, e ainda bem, sempre que nos levantamos da cama e começamos o dia, umas vezes porque o mais importante é o destino da caminhada, outras porque tantas vezes se repete o exercício que sobre ele não devemos, para não nos esgotarmos, pensar.

Fotografia de: Rui Jorge Martins

Até dia 9 de Setembro, de quinta a domingo, das 14h30 às 19h, é possível passar pela Capela do Rato, e experimentar (assim mesmo) a instalação que Carlos Nogueira preparou para aquele espaço. Fui visitá-la este domingo, logo à hora de abertura. É verão, e por isso levo uns sapatos de pano que me dão a impressão de andar descalço. Penso no desconforto que isso me provoca, e caminho sentindo que os pés batem com pouco cuidado no passeio. Chego à Capela do Rato e, numa entrada cheia de dúvidas, porque diferente do habitual, salta à vista um pedido: que não estejam mais de 12 a assistir à instalação. A capela está feita lugar-nenhum. O chão é de pedra negra, vulcânica, instável. Podemos ver em cada pedra as fugas redondas do ar, como cicatrizes, e por isso contendo em si o mais leve elemento, para citar a coabitação dos contrastes de que Luísa Soares de Oliveira nos fala num dos textos de apoio à exposição. Com os pés quase descalços caminho sobre estas pedras, que a cada passo se não calam. Olho para um rectângulo branco, brilhante, de sal. A luz conduz o meu olhar, dá espaço para a escuridão. Ouço o som de água a correr, sei que vem das colunas – as mesmas que tantas vezes serviram para ouvir as palavras de Tolentino Mendonça, as mesmas que ainda há uns meses serviram para que a minha própria voz dissesse dois poemas de Gerard Hopkins, na tradução de Mário Avelar para a Paulinas Editora:

Meu céu é de bronze e de ferro minha terra:

Sim, ferro mistura-se com meu barro,

Tão endurecido está nesta aridez

Que a oração não consegue dissipar.

Nem lágrimas, nem lágrimas este barro rude

Poderia moldar, se lágrimas houvesse.

Uma guerra de meus lábios verdade seja,

Batalhando com Deus, é agora a minha oração.

O lugar de onde li, o altar, está tapado por uma parede de ferro negro. E estes versos soam-me adequados à circunstância. A aridez, o ferro misturando-se com o barro. Comigo, na Capela, estão duas pessoas mais velhas do que eu. Apesar de terem sapatos mais confortáveis, não é fácil caminhar sobre a pedra vulcânica, pergunto-me se os passos de quem visita não desenham um caminho. Escondo-me num dos cantos, baixo-me, toco o chão. As minhas mãos ficam negras, cheias de uma espécie de poeira que as pedras libertam. Penso em sentar-me, deitar-me “Junto ao chão”, mas (ah, o pudor) acabo por desistir da ideia, pela presença dos outros, pelas consequências que deitar no chão traz consigo a alguém que se vestiu em tons claros. Tenho meus pés, penso para os meus botões enquanto hesito sobre se me descalço completamente ou não. Há uma frase do professor Orlando Ribeiro que tenho sempre presente: a Geografia faz-se com a palma dos pés. Talvez seja um dos motes que me conduzem – e que me ensinavam o caminho naquele lugar.

Fotografia de: Rui Jorge Martins

Todo o percurso parece feito em função do rectângulo branco. É ele o primeiro ou décimo terceiro elemento da exposição, talvez seja ele que vimos visitar, com ele que dialogamos. É nele que está contido o nome que não se diz, e a morte – anunciada por Manuel de Freitas como tema fundamental para o poeta que contribui com o seu texto para a exposição. Mas toda a circunstância nos lembra tempos antigos, desconhecidos. Somos, como na capela de Marco de Canavezes que Álvaro Siza desenhou em diálogo com os elementos da natureza (aquela janela, a fonte na pia baptismal), ou a capela, toda ela natureza, que Souto Moura desenhou a convite do Vaticano para a Bienal de Veneza, levados para o campo, resgatados do alcatrão, convocados ao silêncio e à meditação.

No já citado texto de apoio, Luísa Soares de Oliveira escreve que “a metáfora existe na nossa vida desde o início”. É a impressão que tenho sempre que visito a Capela do Rato: o que podem querer dizer palavras como Caminhar ou Comer? Que enigmas representam, e que inquietações levantam?

Aprender a caminhar é tarefa árdua, e leva tempo. Quando saí da Capela, os pés doridos e as mãos negras – tudo pelo mesmo chão – de veludo parecia a calçada. Escrevi a quem de direito: nesta instalação aprendi a caminhar.

Texto de Guilherme Gomes