Semana Santa

No entanto, o nosso Salvador – pelo menos é isso que dizem as suas biografias, a que chamamos «evangelhos» – teve a benesse de um homem rico interceder junto do governador romano para que não lhe acontecesse o que acontecia aos crucificados normais. O nosso Salvador obteve sepultura condigna. Por algumas horas. Porque, como pensamos saber, ficou lá pouco tempo. Pois tinha de «ressuscitar ao terceiro dia, conforme as Escrituras», como se diz no Credo.

Quantos cristãos, que vão à sua missa católica ou ao seu culto protestante, têm noção de que que repetem mecanicamente um Credo que nem sequer tem fundamento bíblico? Não há «Escrituras» que tenham «profetizado» a ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Isso não passa de projecção fantasiosa, que força passagens da antiga Escritura judaica a significar coisas que nunca estiveram na mente dos autores desses textos e que não fazem sentido para a leitura legitimamente judaica dos textos sagrados judeus.

A leitura cristã do Antigo Testamento implica distorcer continuamente o que, na verdade, o Antigo Testamento nos está a dizer. A vida de Jesus não «cumpriu» as Escrituras (a não ser nos «factos» inventados já depois da sua morte, desde o nascimento em Belém – ainda para mais de uma virgem – às últimas palavras ditas na cruz). Faria mais sentido dizer que, em vez de cumprir as Escrituras, Jesus as superou. Superou-as nas palavras que, verosimilmente, o Jesus real terá dito (como o sábado ter sido feito para o homem e não o homem para o sábado); superou-as nos actos que o Jesus real terá praticado (como a expulsão dos vendilhões do templo); superou-as pelo facto de ter morrido como morreu: na cruz.

Pois quanto à morte na cruz não há dúvida. No estudo crítico-histórico dos Evangelhos, um dos critérios de aferição usados para determinar o que verosimilmente poderá ter factualidade histórica nos relatos da vida e das palavras de Jesus é o «critério do incómodo» (simplesmente conhecido como «AK» no estudo especializado no Novo Testamento, sigla correspondente à palavra alemã «Antößigkeitskriterium»).

Podemos agrupar sob esta alçada de elementos incómodos – isto é, incómodos tanto da perspectiva tradicional judaica como da posterior perspectiva do cristianismo – o baptismo de Jesus por João Baptista (evento em relação ao qual os quatro Evangelhos mostram gradações diferentes de incómodo devido não só à rivalidade latente entre os dois movimentos – o de João Baptista e o de Jesus – como ao incómodo de um Salvador sem pecado ter sido baptizado por um mero mortal para remissão de pecados não-existentes, a ponto de o baptismo de Jesus estar esbatido e indiscernível no Quarto Evangelho); o convívio de Jesus com pessoas marginais; as parábolas de Jesus onde aparecem anti-heróis; a caracterização de Jesus como alguém que gostava de comer e de beber; as frases chocantes de Jesus que entram em colisão frontal com a religião judaica (a do sábado ter sido feito para o homem e não ao contrário); as frases chocantes de Jesus que entram em colisão frontal com o que mais tarde seria a religião cristã («se alguém vem ter comigo e não odeia o seu pai e a mãe e a mulher e os filhos e os irmãos e as irmãs e até a própria vida, não consegue ser meu discípulo» Lucas 14:26).

E é claro que, atendendo ao critério do incómodo, a morte por crucificação ganha a palma. Trata-se de algo tão desprestigiante que nunca os posteriores cristãos, autores dos textos que nos relatam a vida de Jesus, teriam inventado tal coisa, se ela não tivesse acontecido.

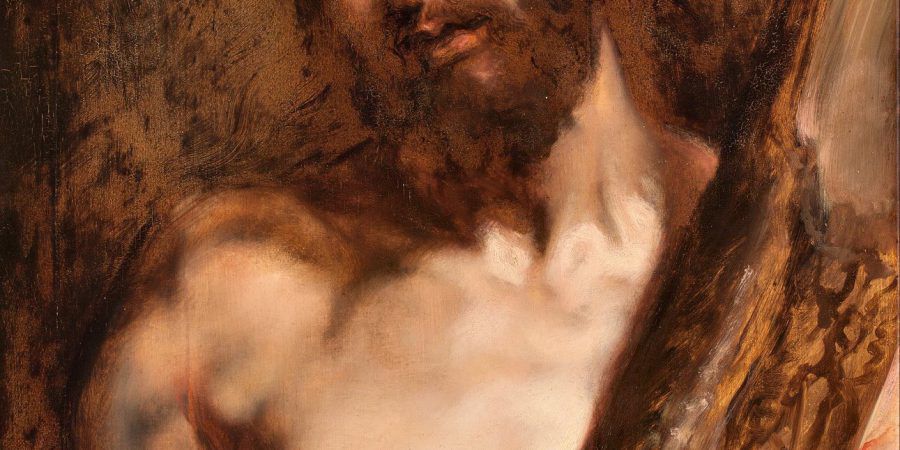

Portanto, se quisermos pensar em Jesus, se quisermos olhar para Jesus, não podemos fugir da cruz. A cruz está diante dos nossos olhos. E é por isso que, apesar de, no plano racional, eu próprio me considerar ex-católico e profundamente céptico em relação a todas as religiões, a sexta-feira santa nunca será para mim um dia como outro qualquer. De manhã à noite o meu pensamento está involuntariamente dominado pela imagem do homem pregado na cruz, esse homem singular portador de duas identidades (Filho de Deus; ou apenas um nazareno histórico chamado Jesus).

A ideia de pregar alguém numa cruz, depois de se lhe ter cuspido em cima e chicoteado de forma cruel, é persistentemente perturbadora, talvez porque nela conseguimos focar a indignação que o conhecimento da história humana nos obriga a repartir por tantas realidades análogas.

Torturas e execuções são o pão quotidiano da humanidade desde que ela deixou de ser constituída por caçadores-recolectores e passou a organizar-se em torno de um modo de vida sedentário. A civilização (não esquecer a ligação etimológica com «civitas») que nasceu da descoberta da agricultura há 12000 anos trouxe no seu encalço a escravatura, a guerra, as hierarquias sociais e a vocação das ideologias políticas e religiosas para cercear a liberdade de pensamento.

Desde então, muitos seres humanos foram torturados e executados (por vezes com crueldades ainda piores do que as sofridas pelo nazareno); a própria crucificação já era coisa banal no mundo antigo quando Jesus foi crucificado. Basta dar este exemplo: na mesma Jerusalém, no século anterior, 800 judeus sofreram no mesmo dia a crucificação enquanto as mulheres e os filhos eram degolados à vista dos crucificados.

De alguma forma, a imagem da crucificação de Jesus propõe à nossa consideração uma espécie de sinédoque visual do sofrimento humano: é a parte abarcável que nos põe em confronto com um todo inabarcável – pois desse todo fazem parte as masmorras da Inquisição, da Gestapo, da PIDE e da KGB; dele fazem parte genocídios de povos inteiros; dele fazem parte toda a fealdade hedionda do ser humano.

Pensarmos, pois, no homem de Nazaré pregado na cruz – cuja frase mais incómoda foi a de amarmos os nossos inimigos e de fazermos bem a quem nos odeia – é, assim, uma pequena tentativa de abarcarmos o inabarcável. A cruz põe-nos em rota de colisão connosco mesmos, porque Jesus morreu nela por não desistir do que está certo, quando nós já temos tanta dificuldade em ficar somente pelo que não está errado.