‘Darkest Hour’, o poder das palavras e o Óscar para Gary Oldman

Realizado por Joe Wright (o mesmo que realizou a adaptação a filme de obras literárias como Pride & Prejudice, Atonement ou Anna Karenina), Darkest Hour é um retrato intimista sobre as conturbadas primeiras semanas de Winston Churchill como Primeiro Ministro. Sem nunca antes ter ganho um Óscar (apenas teve em 2012 uma nomeação com o filme Tinker Tailor Soldier Spy), o já vencedor de um Globo de Ouro para Melhor Actor, Gary Oldman, é a principal – mas não única – razão pela qual o filme deve ser visto, permitindo ao actor de filmes como Léon: The Professional, True Romance ou State of Grace, o papel de maior notoriedade na sua já consagrada carreira ao interpretar aquele que em 2002 foi eleito pela BBC como “o maior britânico de todos os tempos”, figura incontornável da História Mundial, Winston Churchill.

Se quisermos, Darkest Hour pode ser visto como o complemento necessário a uma história que foi já contada o ano passado em Dunkirk, de Christopher Nolan. Na praia de Dunquerque tivemos a luta pela sobrevivência dos soldados encurralados pelo exército liderado por Hitler. Aliada a uma mestria técnica do seu realizador que retratou da melhor forma – com a ajuda de uma banda sonora a condizer por parte de Hans Zimmer – todos os momentos de ansiedade, desespero e agonia que se sentiram em terra, ar e mar que antecederam à evacuação dos sobreviventes para terras de Sua Majestade. Mas faltava algo, faltava a personalidade que do outro lado do mar contribuía também para este acontecimento. Em Darkest Hour temos o outro lado dessa história, o lado da diplomacia (ou falta dela), dos jogos políticos e das decisões que colocam em causa o futuro das pessoas. Ao contrário de Dunkirk, aqui a verdadeira arma é o uso da palavra.

Em vez do formato biopic tradicional sobre uma figura histórica, Darkest Hour retrata o fatídico mês que levou Winston Churchill ao poder, substituindo na liderança do partido conservador Neville Chamberlain (Ronald Pickup) não por ser a figura mais consensual dentro do seu partido (pelo contrário), mas por ser o único que seria aceite pela oposição para criar uma coligação necessária para criar alguma estabilidade no poder governativo. Longe de ser a primeira escolha no seu próprio partido e longe de ser a escolha preferida do Rei George VI (Ben Mendelsohn), amigo pessoal da escolha mais consensual, lorde Halifax (o sempre austero e fantástico Stephen Dillane, o Stannis Baratheon de Game of Thrones).

“Quando a juventude nos falha, que a sabedoria nos valha” é dito a certa altura por Oldman em “modo” Churchill, e é na palavra e no uso da mesma como criação de dicotomias – diplomacia ou guerra? entendimento ou desentendimento? – pela forma como é usada, pelo conteúdo da mensagem, que o filme tem o seu grande condimento e na qual potencia a prestação “Oscar bait” de Gary Oldman enquanto líder, mas um líder que se interroga – apesar do seu estilo irascível -, um líder que, apesar da sua excentricidade e do seu ego, sabia que questionar-se e colocar em causa as suas ideias era o primeiro passo para uma decisão bem tomada (apesar da aleatoriedade da afirmação, pois só se sabe se uma decisão é bem ou mal tomada após as suas consequências e portanto, em momento posterior à sua execução).

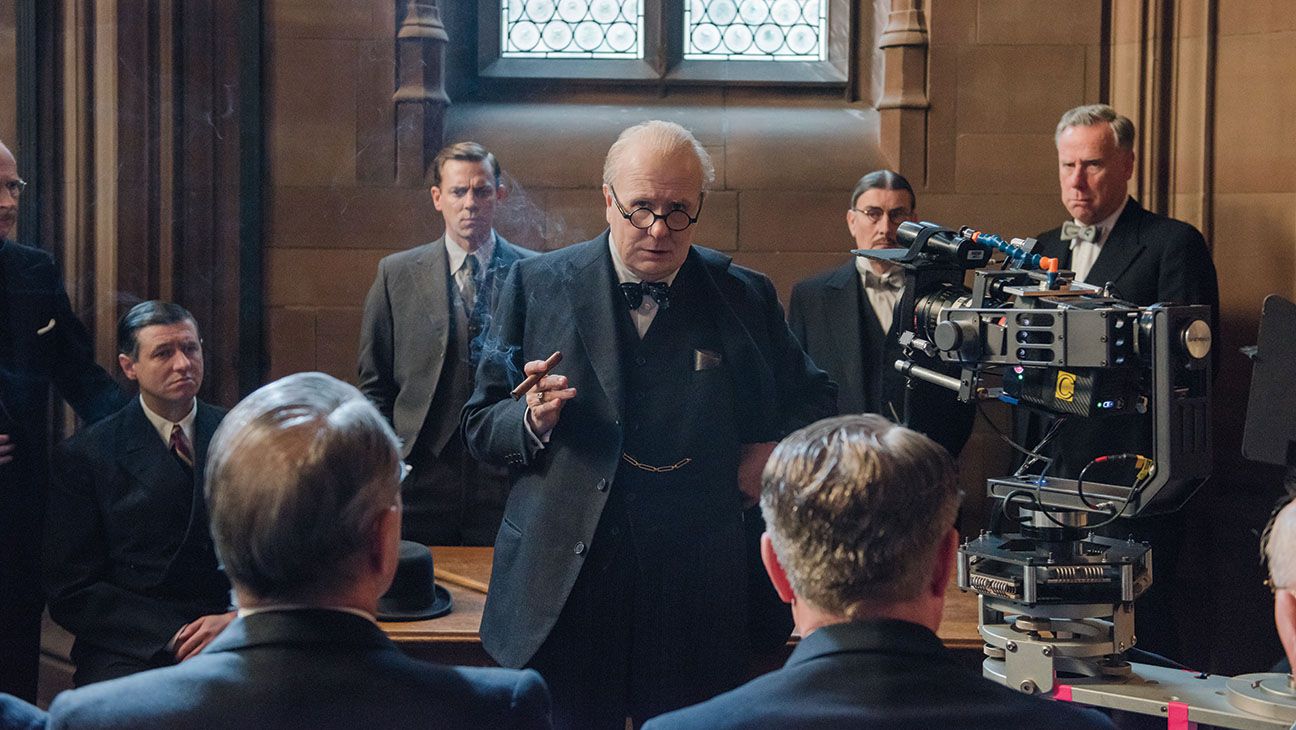

Gary Oldman traz-nos esse homem, essa liderança sagaz capaz de mover massas, capaz de criar consensos (quando na Câmara dos Comuns se anteviam difíceis de conseguir), duvidar de si e mesmo assim lutar pelas suas ideias – sobretudo dentro do Gabinete de Guerra. Essa personificação tão humana e tão historicamente marcante, aliada à transformação física para o papel (com um enorme trabalho de maquilhagem por trás) faz com que assistamos a um daqueles raros casos em Cinema onde o actor deixa de o ser, entregando-se de tal forma ao papel que se torna na pessoa que interpreta, um pouco como Daniel Day-Lewis (porque Lincoln é um filme do qual facilmente nos lembramos ao ver Darkest Hour por ter valido o Óscar ao actor) tão bem nos habituou.

Pena que, apesar de tanta mestria na execução e na personificação de tamanha personalidade, o filme descambe no seu último terço ao adoptar uma artificialidade desnecessária em prol de uma dramatização forçada (um pouco à imagem de Dunkirk, mas mesmo assim bem mais “terra a terra” que o filme de Nolan) quando até então tudo tinha corrido tão bem (salvo os momentos mais indiscretos de Churchill no WC ou na sua cama ao pequeno almoço). Se Kristin Scott Thomas como Clemmie Churchill é a “luz em tempos de guerra” na vida de Churchill durante o filme, servindo de âncora perfeita à personalidade do seu marido, já o papel de Lily James como sua dactilógrafa e secretária pessoal é praticamente desnecessário, trazendo uma humanização forçada, relembrando-nos de algo que está à nossa frente. E se a cena no metro é uma lição aos líderes de hoje lembrando-os que devem parar, escutar e ouvir as suas gentes, e se é também necessária para o desenrolar do filme dando a muleta para o já falado uso da palavra, não é menos verdade que está repleta de uma artificialidade quase censurável. O metro fez descarrilar o que até aí estava tão bem.

No entanto, que nada apague o que foi (bem) feito. À História junta-se esta versão mais “condimentada” (à semelhança do que Anthony Mccarten já havia feito em Theory of Everything) dos acontecimentos, mas acompanhada de um fantástico Gary Oldman como Churchill.![]()