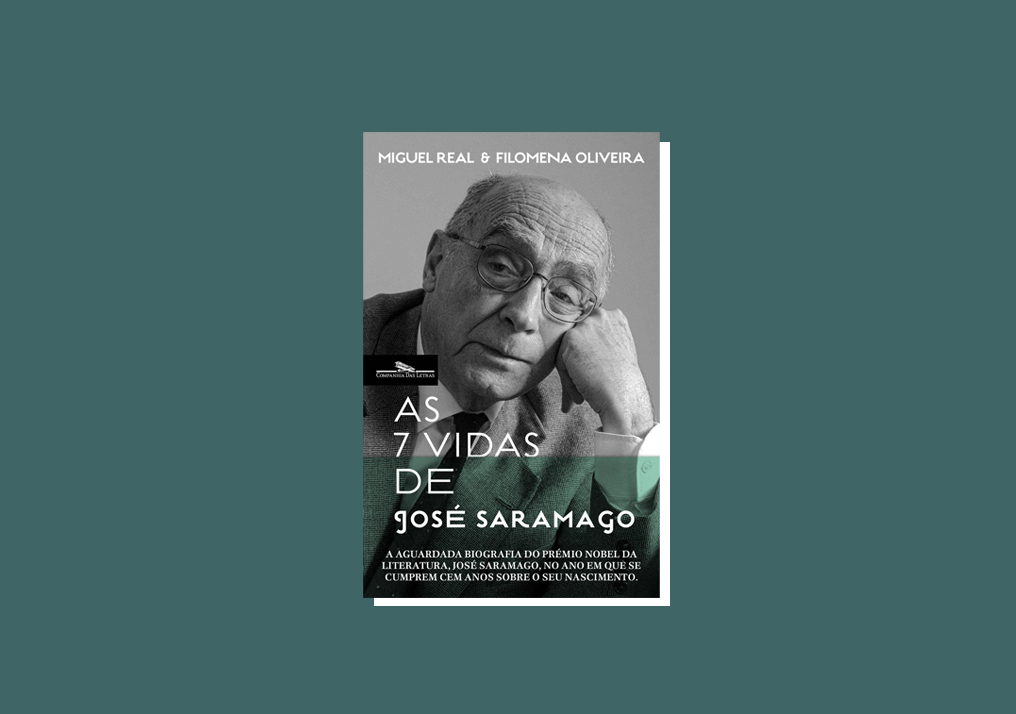

Ensaio. Miguel Real e Filomena Oliveira, “As 7 Vidas de José Saramago”: um santo que era um bestseller

Brinquemos às biografias, blaterou o hagiógrafo.

Folheto das Epígrafes

“Está por nascer quem nos vai mostrar o verdadeiro Saramago”, disse Miguel Real em 2021 quando promovia o livro Pessoa & Saramago. Não fosse ele porém morrer antes de tão providencial nascimento, arriscou e despejou na biografia As 7 Vidas de José Saramago um já longo aparato sobre o “Prémio Nobel” (como de uso o trata): pedaços de Pessoa & Saramago (literalmente: páginas inteiras copiadas-e-coladas); regurgitações de Narração, Maravilhoso, Trágico e Sagrado em «Memorial do Convento» de José Saramago; reciclagens de artigos no Portal da Literatura, entrelaçados numa pessoal visão da literatura portuguesa outrora desenvolvida em Geração de 90: Romance e Sociedade no Portugal Contemporâneo (2001) e O Romance Português Contemporâneo 1950-2010 (2015). Apesar de agraciar a capa o nome da co-autora Filomena Oliveira, trata-se claustrofobicamente do José Saramago de Miguel Real. Os problemas resultantes estão debaixo do solo do texto e a prospecção tem de avançar lentamente.

Quando faltam biografias dos escritores José Régio, Miguel Torga, Fernando Namora, Alves Redol, Ferreira de Castro, Vergílio Ferreira, Aquilino Ribeiro, Jorge de Sena, figuras fascinantes, que marcaram épocas, Saramago é actualmente uma das raríssimas figuras literárias portuguesas bi-biografadas. (Tri- para quem gosta de sofrer pesadelos lembrando-se da existência duma abominação da autoria de João Marques Lopes.) Justifica-se tanta atenção, não em termos do seu gigantesco estatuto, mas de nova informação? De modo nenhum. Em 2018, a colossal compilação de Joaquim Vieira englobou nas 738 páginas de José Saramago – Rota de Vida praticamente tudo quanto actualmente conhecemos da vida íntima, pública, política e literária deste autor. Mas ainda que as novas 698 páginas careçam de meritória bisbilhotice sobre o homem ou de audazes propostas de compreensão da obra, a máquina de marketing já começou a oficializar a “novidade” deste relato. O site da Penguin vem-me com a tanga das “5 coisas que não sabia sobre” sobre o biografado, cada uma conhecida por mim há décadas porque já li As Pequenas Memórias e os Cadernos de Lanzarote. O texto no verso gaba o “total acesso aos arquivos da Fundação Saramago”, só mirífica vantagem de miragem, pois uma vistoria às notas finais e um cotejo com as de Vieira não revelam pertinentes acrescentos de há quatro anos a esta parte. Ao Observador os autores contaram que levaram apenas três meses a consultar o espólio na Fundação e a minha impressão é duma pesquisa exclusivamente estacada entre a Casa dos Bicos e as ruas da amargura, quiçá um funcionário pôs-lhes no colo um grosso dossier abarrotando de recortes de entrevistas e nótulas sobre viagens, do qual emergiu um minucioso retrato a sépia de Saramago o servo de centenas de solicitações.

Em número de entrevistas, Real talvez bata Vieira, mas tal vitória é defeito porque os entrevistados têm o hábito de se repetir. Enquanto fã de bios, penso que um dos prazeres e prémios da pesquisa é a imprevisibilidade da descoberta. Apesar de julgar erradas várias das conclusões de Integrado Marginal: Biografia de José Cardoso Pires (2021), acho admirável que a pesquisa de Bruno Vieira Amaral o tenha levado a um até então desconhecido maço de cartas que Pires endereçou a Maria Lamas, revelando o papel de confidente que ela desempenhou na vida dele. Biografar um escritor é sempre ocasião para se remexer no espólio na esperança de lhe realçar novas facetas ou alumiar aspectos da sociedade e do meio literário em que viveu.Apesar do badalado acesso de Real aos arquivos, mal é aflorada a ainda inédita correspondência trocada com Jorge de Sena, “com quem tive uma relação muito viva, muito rica e forte, que continuou com larga correspondência quando ele foi para o Brasil e depois para os Estados Unidos. Foi bom, foram 12 anos…” (1). Esta amizade deveria ser um dos cumes da biografia, mas quando Real cita uma dessas cartas, rápida inspecção às notas indica que recorreu a Vieira, ou seja, nem houve contacto directo com uma das mais inexploradas fontes de informação sobre o período de 1955 e 1971 quando Saramago trabalhava na editora Estúdios Cor. Documentos que poderiam ter preenchido outros pormenores sobre este período foram ultimamente divulgados em 2018, o Ilse Losa, Estreitando Laços: Correspondência com os Pares Lusófonos [1948-1999], organizado por Karina Marques, Foi talvez demasiado à justinha para Vieira se aproveitar as cartas trocadas entre Losa e Saramago, mas quatro anos depois já merecia ser referenciado numa bio, não?

Referências a Saramago atravessam variadas obras memorialísticas: os Dias Comuns de José Gomes Ferreira, os Conta Corrente de Vergílio Ferreira, os Acta est Fabula de Eugénio Lisboa — nenhuma é citada. Dada a obsessão de Real pelo Prémio Nobel, é pena deixar de fora a opinião de Óscar Lopes de 1997 de que o Nobel cabia melhor a Saramago do que a Lobo Antunes ou Agustina: “Pelo menos não se perdia tanto como com o Lobo Antunes.” (2). 7 Vidas é seco de vidas, para lá da vida de Saramago é o vácuo; praticamente o único citável, não cabe aqui uma entidade poliédrica construída pela perspectiva dos outros. A circunscrição aos materiais da Fundação dá-lhe o tom duma instituição que existe para zelar pela imagem de Saramago e à qual interessa projectar determinada imagem, abafando outros à volta. Os “testemunhos inéditos” prometidos no verso resumem-se a mini-entrevistas à filha, à neta e a Pílar del Rio, três depoentes suspeitas, nada comparável às conversas que Vieira manteve com dezenas de pessoas de várias fases da vida de Saramago e áreas da sociedade, que realmente acrescentaram pormenores frescos e contraditórios. Dum prisma investigativo, não há biografia assim tão preguiçosa desde que Liberto Cruz teve a penosa ideia de biografar Ruben A. Este tom servil não foi negado por Real e Oliveira: “Pedimos autorização à Pilar para a escrever. Não íamos escrever uma coisa de que não gostasse.” Isto ao menos remove a dúvida quanto à parcialidade.

Mesmo falha de novidades, uma bio pode ao menos rearranjar os elementos já sabidos e recontá-los empolgantemente, dando ao relato a personalidade do biógrafo. Infelizmente caí nas mãos duma personalidade habituada a reciclar a própria obra e a relatar como quem lê palestras regularmente para outros especialistas entediados que estão na audiência só à espera da vez de subirem ao estrado para entediarem também. A leitura é lacerante devido ao texto palavroso e repetitivo. Este vício também afligiu Vieira, que transcreveu enormes blocos de depoimentos sem os aparar ao essencial, mas tais divagações ao menos têm o valor de opiniões inéditas. Em vez disso, a nova bio abre com blocos dos Cadernos de Lanzarote do tamanho de páginas; e a olhómetro receio que As Pequenas Memórias estejam comprimidas nas primeiras 150 páginas: parece que não excluiu nenhum episódio, por mais corriqueiro. Esta inclinação para a totalidade é recomendável numa bio dum autor desconhecido cuja vida estivesse a ser revelada pela primeira vez ao grande público. Para me punir pela pachorra inicial, o relato depois bifurca-se, ramifica-se, subdivide-se em mini-secções e subtítulos como um tratado escolástico medieval.

Narrativamente, o relato desmazelado espalha estilhaços sobre certo período por todo o lado: depois de analisar Provavelmente Alegria na página 253, passa cinquenta páginas a analisar as crónicas, para do nada falar da recepção crítica de Provavelmente Alegria na página 303. Esta desordem tornará desafiante a consulta para quem um dia procurar uma informação pontual. (A bio de 2018 inclui índice onomástico). Aliás, nem há certezas de que um capítulo sobre certo período contenha o que se procura: se te interessar a crítica de recepção, Vieira é a opção acertada, citando substancialmente resenhas aos livros de Saramago desde Terra do Pecado, permitindo acompanhar as mudanças dos critérios de avaliação literária, desde a intolerância enfática a tudo menos realismo desenxabido, aos anos 80 quando de repente se andam a babar com o fantástico os mesmos que pouco tempo antes o apedrejavam. Por contraste, o solipsístico Real escusa-se a fazer caso das opiniões dos contemporâneos, benesse de ter nascido para nos revelar o verdadeiro José Saramago.

As frenéticas repetições de frases e factos indiciam um texto sem tempo para repousar, substanciando a suspeito de que a bio foi escrita de gangão para oportunisticamente coincidir com o ano do Centenário do nascimento de Saramago, ironicamente tal como Lobo Antunes acusaria Saramago de ter apressado a saída d’O Ano de Morte de Ricardo Reis para o rentabilizar nos cinquenta anos da morte de Pessoa. O que isto prova é que um génio pode escrever à pressa. Entre nós, em tempos fez escola (ou universidade) que a chatice é sinal de genialidade, por isso Real talvez seja genial porque lê-lo é chatérrimo. Devido ao relato desordenado e à tendência a cada momento de condensarem a vida de Saramago em poucas linhas, os autores deixam um longo rasto de repetições como óleo vazando dum petroleiro. À página 175, vamos pelo menos na terceira vez que nos lembram que ganhou o Prémio Nobel (pp. 21 e 152: numa bio dum autor sobre quem o vulgo, se não souber mais nada, sabe ao menos a parte do Prémio Nobel). À página 204, pelo menos cinco vezes já Nataniel Costa ofereceu a Saramago o emprego que lhe mudará a vida (pp. 42, 127, 144, 178). Se na página 46 te escapou a lendária frase de Estocolmo (“O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever.”), deixa lá, voltará como um boomerang na 175. Da vez que se juntou ao PCP em 1969? Vais ouvir falar disso nas pp. 30, 133, 178, 210, 253, para começar. Repetem persistentemente o ano em que os títulos foram publicados, especialmente Memorial do Convento (“1982” vai-te ficar gravado na memória como uma queimadura na língua). O pormenor de que Saramago se tornará crítico literário da Seara Nova é contado na página 209 e de novo na 211, para no espaço de duas páginas entrar bem na memória; além disso é contado mais uma carrada de vezes. A primeira visita de Saramago a Paris é mencionada gnomicamente na página 252 e outra vez na 254 sem acrescentos. Isto é uma pequeníssima amostra das redundâncias que enchouriçam 698 páginas. Na minha empresa, a malta descobriu uma forma de enganar o sistema: durante o trabalho usamos uma aplicação no estado “Production”; se o rato ficar imóvel durante X tempo, passa a “Unavailable”; mas se enfiares um clip na ranhura duma tecla, o sistema pensa que um humano está a pressioná-la e não muda de estado. O colega entretanto ausenta-se e ganha o dia à mesma. As 7 Vidas de José Saramago é um clip enfiado numa tecla.

Se não bastassem repetições separadas entre si como estrelas no espaço, há depois repetições encavalitadas umas nas outras como átomos comprimidos no núcleo duma estrela. Na página 47 Saramago refere-se à influência das personagens na vida dele: “Creio que, sem elas, não seria a pessoa que hoje sou”. Linhas abaixo os biógrafos decifram-te: “Atribuiu este sucesso à construção das suas personagens.” Interpretações deste quilate só te vão custar €24.95. O estilo de Os Poemas Possíveis assenta na “subversão dos conceitos, atitudes e ideologemas fundadores da cultura ocidental”, lê-se não pela última vez na página 253, pois a toda a gáspea voltamos a este “livro subversivo dos ideologemas fundamentais da civilização ocidental”. (Ainda por cima pensa que civilização e cultura são sinónimos). Na página 245, bastava rescrever “Enfim, dois anos depois, a 17 de Agosto de 1970, Saramago informa o amigo de grandes alterações na sua vida pessoal: ‘Grandes modificações na minha vida’” para eliminar uma tautologia. Este tique ergue-se apoteoticamente na página 257: “Em 23 de Setembro seguinte, Saramago faz marcha-atrás em nome da resolução de problemas acumulados na editora: ‘apesar da firmeza com que decidi não ser mais porta-voz da editora, sou obrigado a fazer marcha-atrás, ou então assistiremos a um acumular de problemas, qual dele o mais enredado.’” Estás a ver o pivot do telejornal, Ministro tal assegura que, e corta para um close-up da cara do Ministro tal marchetada por microfones, Asseguro que. Em Ponto Final, Italo Calvino deixou páginas proféticas sobre a praga da “anti-língua”; a anti-língua é isto, que Górgias nos perdoe.

Os erros factuais são menos irritantes do que as redundâncias, porque a maioria nem dará por eles. Por isso vou apontar alguns, desatento leitor:

A Revista de Portugal, de Vitorino Nemésio, foi criada em 1937, não em 1940 (p. 158), portanto a presença não foi “substituída” por ela, até porque ambas encerraram no mesmo ano.

A Fundação Calouste Gulbenkian foi instituída em 1956: 1953 foi apenas o ano do testamento (p. 199).

Em História do Cerco de Lisboa, o revisor Raimundo não insere um “sim” no lugar dum “não”, mudando a história de Portugal (p. 175), é ao contrário.

A respeito de ter recebido tardiamente o Grande Prémio de Romance e Novela da APE, e ainda por cima para equilibrar a injustiça do acto censório de Sousa Lara ao Evangelho Segundo Jesus Cristo, opina Real que Saramago o merecera em 1980, 1982, 1984, 1986 ou 1989 (p. 516). Nada contra 1982 — sempre esse ano fatal! — e 1984, mas temo que nem o realismo mágico altere as leis da física para levantar do chão um prémio que ainda não existia em 1980.

Uma frase de Eça é incorrectamente citada (p. 694): “A arte é tudo, tudo o resto é nada. Só um livro é capaz de fazer a eternidade do mundo.” Isto nem sentido faz: para quem é que uma partícula do e no mundo o eterniza? Para extraterrestres do outro lado da galáxia? A versão correcta é menos megalómana: “A arte é tudo — tudo o resto é nada. Só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo”. Esta é a crença clássica (Vita brevis, ars longa) de que a obra prolonga a vida do autor e honra e mantém viva a memória do seu povo enquanto outros povos a lerem. Oxalá fosse este o pior trato de polé a que Eça é sujeitado nesta bio.

Incrivelmente, Real e Oliveira estatelaram-se no maior erro factual da bio por culpa de Vieira. Tanto quanto sei, remonta a ele a divulgação de que Saramago terá figurado como editor e administrador duma revista de Coimbra, Síntese, fundada em 1939. Em 2018, tal associação pareceu-me bizarra: como é que um jovem de 16 anos, morando em Lisboa, sem contactos literários em Coimbra ou em qualquer outro lado, poderia estar envolvido numa revista que conglobava alunos universitários de boas famílias? Aceitei, de pé atrás. Mas em 2020 li um volume de cartas entre Mário Dionísio e Joaquim Namorado, que em 1941 convidou Dionísio a colaborar na Síntese. A propósito disto, António Pedro Pita, que organizou o volume, esclarece (nota 18, p. 52) que este José Saramago “não é o futuro famoso escritor”. Pedro Pita é um renomado estudioso com longa obra sobre o neo-realismo, inclusive os periódicos neo-realistas. Em quatro anos, este equívoco já deveria estar enterrado. Se a culpa não é inteiramente de Real e Oliveira, demonstra novamente a pressa com que agiram. Vão ao ponto de afirmar que Saramago “deve ter ficado imensamente orgulhoso por ver o seu nome ostentado de um modo tão pomposo”, pois foi, tão orgulhoso que nunca mencionou tamanha honraria em décadas e em centenas de crónicas, artigos de jornal e entrevistas, lacuna que não activou a ninguém os sensores cépticos.

Para a origem da euforia de patrocinar este erro, se Saramago tivesse colaborado na Síntese, mesmo a título nominal, Real forjaria outro elo da corrente com que anda há anos a prendê-lo a Pessoa. É que Síntese, di-lo a página 147, publicou a peça de teatro O Marinheiro. Real sente tão sofregamente a necessidade de estabelecer a genealogia entre Pessoa e Saramago, além de provar que desde início ele nunca mas nunca foi neo, que até nega o cariz neo-realista desta revista. (Carlos Reis, tão compinchamente citado ao longo da bio, bom motivo terá tido para incluir a Síntese na sua antologia Textos Teóricos do Neo-Realismo Português.) Desde o princípio, Saramago tem que estar ligado à corrente Modernista, que segundo Real, na esteira de Eduardo Lourenço, irradia exclusivamente do Orpheu, como se autores pós-pessoanos não tivessem convivido com outras fontes de renovação de estilo e ideias. Daí o também recorrente espalhafato que faz acerca duns poemas de Ricardo Reis (o menos modernista heterónimo) que o adolescente José leu numa biblioteca pública.

O emparelhamento de Saramago e Pessoa, ainda que forçado, não é aleatório, advém da coerente mentalidade mercantilista de Real, para quem é afinidade quanto baste serem ambos os escritores portugueses mais internacionalmente famosos. Numa bio sobre um pacifista, esta cedência a Moloch manifesta-se na estrutura do livro e na repetida metáfora bélica, a “conquista de Josephville”. Apesar de Saramago ter passado a vida a fazer um discurso alternativo ao dos políticos, esta metáfora está eivada do fascínio pela violência e força que os políticos adoram pôr em slogans: “guerra contra o terror”, “guerra ao crime”, “guerra à pobreza”, “economia de guerra contra o covid-19”.

Segundo Real, Saramago passou por 7 vidas que o levaram uma a uma mais perto de conquistar a cidade do êxito comercial e da fama, “Josephville”, uma cidade ideal originalmente sem tais conotações comerciais inventada numa velha crónica. A vida de Saramago, pois, torna-se um manual de auto-ajuda, a idealização do self-made man à maneira da Grande Depressão, um conto de fadas sobre como o dar no duro acaba por dar dividendos. Para Real, o sucesso, isto é, a subida da pobreza ao estrelato, mede-se com o número de traduções, vendas em termos de milhões, prémios e a quantidade de entrevistas a jornais estrangeiros, os sinais exteriores de que Moloch o abençoou com boa fortuna. É uma visão contabilística da literatura, fedendo a “mundanismo”, diria Régio.

Como estrutura, as 7 vidas não funcionam. Há pouco acabei de ler a biografia dum poeta inglês, Super-Infinite: The Transformations of John Donne, de Katherine Rundell, que usa também este plano. O contraste é instrutivo. As mudanças de vida de Saramago são as comuns etapas por que os demais escritores e nós em geral passamos. Saramago começou como serralheiro, foi subindo para empregos melhores, depois entrou no meio literário, fez contactos no meio jornalístico, começou a fazer crítica e crónica, tomou direcção de jornais, fez traduções, e por acaso teve sorte em 1982. Milhares de escritores igualmente talentosos seguem este percurso de vida pelo mundo fora, escrevendo nos tempos livres de empregos das 9 às 18, vivendo de traduções e jornalismo. Antes do sucesso de Lolita, o escritório de Nabokov era a casa de banho, uma mala em cima do bidé fazendo de secretária. Pêras doces não são para escritores. Mudar de serralheiro para editor não é mudança de vida. Já fiz inventário no armazém da Papelaria Fernandes, trabalhei em call-centers da MEO, primeiro atendendo clientes, depois técnicos, e actualmente faço consultadoria. De emprego em emprego sem dúvida senti melhorias, mas mudar de vida seria apanhar o 750 em Algés à 00:35, sentar-me ao lado duma mochila sem dono, espreitar e encontrar €5 milhões lá dentro.

Donne, porém, sofreu transformações e reveses. Nasceu católico quando a Coroa inglesa perseguia católicos; um irmão foi executado por esconder um padre jesuíta. Donne converteu-se à Igreja Anglicana, há quem especule que por expediente. Abjurar a fé com que nasceste para não te decapitarem na Torre de Londres é certamente uma mudança de vida mais intensa do que passar de serralheiro a editor. Foi subindo aos poucos na sociedade, sob a protecção de gente influente na corte; mas a filha dum protector apaixonou-se por ele e casaram em segredo; tal brecha de costumes destruiu-lhe as ambições na corte, obrigando-o a deixar Londres, vivendo nas cercanias quase em miséria: outro revés de fortuna bem diferente do que passar de editor a cronista. Passado o período de penitência, aceitou uma oferta para pregador. Até então era famoso como poeta erótico, cujos poemas de amor ousados, carnais e tácteis quebraram com os da casta tradição petrarquista; por isso foi uma reviravolta na sua identidade artística. Cessou a poesia erótica, que não ficava bem num pregador sacro, e converteu-se no maior orador da sua época, atraindo multidões fascinadas com um verbo que rivalizava com os teatros. Esta é outra mudança de vida para lá de mesquinhas melhorias ao nível de vida e do relativo aumento de responsabilidades, como na passagem de cronista a director de jornal — é uma mudança que mexe com a personalidade dum homem, uma transformação, uma trajectória improvável.

O reverso desta sobrevalorização do sucesso comercial e da fama é o constante snobismo dirigido aos pobres e simples. Saramago dá um dia uma entrevista ao amigo Baptista-Bastos, então trabalhando na Bola Magazine. Comentário: “Não se pode dizer que só dê entrevistas a jornais de relevo nacional ou internacional”. Poça, um escritor “a sério” também dá entrevistas a jornais da bola! Estará Real inteirado de que várias das melhores entrevistas da história saíram nas páginas da Playboy?

No Discurso de Estocolmo, Saramago atribui esta frase à avó Josefa: “O mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer.” Comentário: “Sim, para a mente camponesa da sua avó, analfabeta, eternamente pobre, o mundo, ainda que injusto, era ‘bonito’.” Bora ridicularizar quem acha o mundo bonito; aliás, o bonito é em si um conceito tão ofensivo a certo tipo de intelectual que vai em aspas, como que a dizer que o “bonito”, tampouco o “belo”, é ilusão, fatia de kitsch servida a papalvos. Um maître à penser não acha o mundo “bonito”; sem peias nos olhos, vive agonizado e indignado segundo a segundo com o estado do mundo. Apesar de passar a bio a desdenhar os neos, esta atitude é um decalque do seu anti-manual de estética. Nas décadas de 30 a 70, asseveravam ponderosamente que o proletariado, só depois de assegurar o pão, o sustento, é que saberia dar guarida a pensamento sublimes. Enquanto houvesse injustiça, fome, pobreza, o êxtase com a beleza dos sentimentos ou da natureza teria de esperar pela utopia por vir. Os tétricos tempos em que Juan Goytisolo pregava que o romance psicologista era inviável quando se ocupava de pobres, operários e camponeses, “para os quais os delicados problemas anímicos não existiram nunca, têm sido um luxo que não têm podido pagar”(3). O mito do Bom Selvagem recuperado com nuances marxistas.

A redução do horizonte da vida ao dinheiro começa logo na página 24, com Saramago aos 58 anos retratado como “um derrotado da vida: um fracassado social (não tinha profissão com rendimentos certos, não tinha emprego fixo senão o expediente da tradução)”. A pirosa psicanálise prossegue: “Saramago devia então, entre 1953 e 1954, sentir-se num verdadeiro inferno literário e psicológico.” O que alivia este bife de soja são as tiradas comicamente dramáticas. É impensável que um escritor viva tranquilo com percalços comerciais. Mas porque haveria ele de sentir tanta pressão? Nos anos da feitura de Terra do Pecado, circulava no Chiado esta anedota atribuída a Aquilino: “Entre nós, para se viver da literatura, seria necessário escrever um volume de quatrocentas páginas — duas vezes por semana!” (4). A contragosto, os galerianos das letras assumiam que vender ou sequer publicar era dificílimo. Este é um exemplo flagrante de um biógrafo a transfigurar um passado mal compreendido com o etos do presente. Moral neoliberal a reter: só é pessoa a sério quem tem emprego seguro; quem vive a recibos verdes não é nada na escala social, portanto parte considerável dos actuais trabalhadores portugueses. Esta mentalidade está muito próxima de afirmar que, se fores pobre, é porque és preguiçoso, é porque não buliste o suficiente para te alçares do esgoto, a culpa é só tua. Não estava a contar com pitadas de prosperity gospel numa bio dum reconhecido defensor da Justiça Social.

Apesar do encosto às fontes de Joaquim Vieira quando convém, Real lança-lhe indirectas. 7 Vidas “não biografa um homem ‘famoso’ (personagens irrisórias, bolinhas de sabão, que ora enchem página de jornais, ora desaparecem como se nunca tivessem existido), não se trata de uma biografia recheada de pretensos escândalos e bisbilhotices, fruto de pequeninas intrigas políticas e de imensa coscuvilhice.” (Vieira deu destaque a desagradáveis episódios de cariz sexual). Posicionando-se nos antípodas do mundanismo, “interessou-nos apenas o quid literário do autor”. Nota-se até, ao de leve, a tentação duma “História das mentalidades” (p. 465) sobre a transformação da literatura portuguesa através do percurso de Saramago. Todavia, faltou à dupla incidir profundamente nos gostos, estilos, ideias estéticas que se digladiaram em, e dominaram, Portugal entre 1930 e 1980. Tal empreendimento, porém, teria reduzido o biografado a personagem secundária do seu próprio tempo e então não haveria hagiografia para ninguém. Uma história das ideias fremindo durante os anos formativos de Saramago teria exigido menos solipsismo e mais abrangente e generoso panorama do meio literário nos seus diferentes grupos: presencistas, neos, surrealistas, o Grupo da Filosofia Portuguesa, o gorado trio do nouveau roman, as inúmeras figuras solitárias; releituras de todos com olhos frescos, as ideias amplamente expostas e nas palavras dos próprios sem recurso aos juízos pré-formatados da Universidade. Tal história traçaria a ascensão e queda do realismo, o advento do existencialismo nos anos 40 e do nouveau roman (mencionado sem a menor explicação do que seja) nos anos 60 e a popularidade das ideias do Estruturalismo francês e do neobarroco e realismo mágico dos latino-americanos que claramente influenciaram Saramago, por mais fontes que Real sonegue e só negue. Basicamente, o resultado assemelhar-se-ia em forma à tese de doutoramento de Marshall McLuhan, The Classical Trivium: The Place of Thomas Nashe in the Learning of his Time, que encafua o subtitulado nas últimas 50 páginas dum livro de 250. Mas em vez de tentar explicar Saramago a partir da época em que viveu, em vez de a povoar com centenas de figuras que hoje não interessam a ninguém (e essa seria óptima razão para as desenterrar das bolas de naftalina), fá-lo pairar num vácuo, tentando provar que chegou a todas as ideias, estéticas ou políticas ou filosóficas, sozinho como o autodidacta que foi. O resultado é comédia acidental. À guisa de exemplo, aprendemos (p. 553) que Saramago chegou, “intuitivamente, por reflexão própria”, às mesmas conclusões que Nietzsche (somos irracionais) e Freud (somos governados pelo “inconsciente”). Não vem à baila que entre ideias formuladas no fim do século XIX e Saramago se passaram décadas de divulgação popular através duma invençãozinha medieval chamada livros.

Outras ideias de Nietzsche que Saramago nunca logrou atingir por conta própria, porém, digamos a parte em que o alemão lhe destrói o conceito de romance histórico metaficcional:

“Como é também improvável a ocorrência do talento histórico! Deixando de lado, aqui, os egoístas e partidários disfarçados que, fingindo, fazem feições justas e objectivas. Excluindo também as pessoas totalmente desarrazoadas, que ingenuamente escrevem, como historiadores, que sua época tem razão em todos os pontos de vista populares e que escrever de acordo com sua época significa ser justo; uma fé que anima toda religião e sobre a qual, nas religiões, nada mais temos a dizer. Esses historiadores ingénuos chamam ‘objectividade’ medir as opiniões e os factos passados a partir das opiniões difundidas no momento; aqui eles encontram o cânone de toda a verdade: seu trabalho é ajustar o passado à trivialidade actual.”(5)

O narrador saramaguiano, com pujante presunção, pensava o contrário, o iluminado presente é o mais perfeito estágio dos valores por que o passado deve ser julgado. (Embora seja, também e incoerentemente, o período infernal e irracional que lhe fez perder toda a esperança na espécie humana, hmmm). Ironicamente, Real, ao apagar-se do relato, com falsa imparcialidade que interrompe quando é preciso, é um narrador mais nietzschiano do que o seu hagiografado.

Os supracitados erros são realmente lapsos resultantes da pressa ou causados por sintaxe confusa. Mais perigosas são as subtis deformações interpretativas dum período acerca do qual o leigo não tem obrigação de saber nada. O lema de Régio não era “arte pela arte” (p. 158), mas “arte pelo homem”, embora não no sentido da arte politicamente engajada apregoado pelo PCP. O anti-formalista Régio verberava os estetas por enfatizarem a forma em detrimento do Homem, que para ele era o cerne da literatura. Persistir no mito de que foi um nefelibata encarrapitado na Torre de Marfim é cair na esparrela que os neos montaram para lhe minar a reputação. É igualmente simplista assertar que esta posição artística foi vencida pela “arte social” do neo-realismo comunista nos anos 40, tendo em conta que depois de 1940 a angústia e os problemas do Homem irredutíveis a panfletismos económicos e políticos continuaram a animar a obra de Régio, Tomaz de Figueiredo, Ruben A., Agustina, Aquilino, Vergílio, Joaquim Paço d’Arcos, Fernanda Botelho, Domingos Monteiro, Maria Judite de Carvalho e outros. Real inventa um autor “esteticamente desorientado” nos anos 40, sem pertencer a “nenhuma corrente literária”, para nos vender um precoce prodígio da liberdade criadora, mas tal fábula é produto da inquinada Universidade que insiste na narrativa dum campo literário bipolarizado por presencistas e neos, sem fazer conta de vários autores que não se reviram nem numa nem noutra corrente, ou que misturavam aspectos de ambas, e que já estavam a introduzir inovações que Saramago só incorporaria nos anos 80, depois de deixar de ser o fabricante de esquecíveis pastiches realistas de recorte oitocentista que a Tomaz de Figueiredo já fediam a cadáver quando rejeitou tanto os “livros Régio-nalistas” como a “literatura piolhosa” dos neos (6) amparada nos novos realistas mundiais que lhe pareciam medíocres: “Não obstante os Saroyan, os Steinbeck e os Jorge Amado,” afirmava, o “definitivo romance de hoje ainda está para chegar, quiçá há-de ser encontrado quando o hoje for ontem”(7).

Quando Real tenta provar o valor “literário” de Saramago, que deveria ser a parte mais fácil e entusiasmante da bio, o biógrafo inadvertidamente lembra-nos de que é sobretudo historiador de filosofia, consequentemente sofre da deformação profissional de pensar que o susodito valor é redutível a “ideias extraliterárias singulares e invulgares” (p. 546). Se são exteriores à literatura, então o literário não pode ser o prioritário. Tal hierarquia não é surpreendente num discípulo de Eduardo Lourenço, que nunca escondeu o quanto lhe aborrecia a imperfeição de a literatura ser feita de palavras em vez de ideias:

“A Literatura não me interessa a não ser como signo — o mais alto — de ‘outra coisa’, exactamente essa que permite e justifica que a Literatura exista… Para falar com brutalidade: a estética não me interessa, se se entende por isso o mecanismo das emoções eficazes de ordem artística. O que me apaixona na Literatura é, à maneira Hegeliana, conseguir distinguir com o máximo de claridade o momento do Espírito — quer dizer o peso da realidade substancial — que tal e tal expressão configura.”(8)

É por isso que a obra de Saramago enquanto linguagem, que é o que o conta e encantará quando a ninguém importar mais as ideias que a atravessam, recebe uma análise frouxa e despicienda; afinal de contas, a literatura é apenas pretexto para outra coisa qualquer — embora eu não perceba porque é um autor se desunha a fazer literatura se em vez dela realmente queria fazer essa outra coisa inefável. Ansioso por um pensador travestido de rapsodo, Real apresenta-nos um iconoclasta contra a “Fé hebraico-cristão” e a “Razão greco-romana”, que desfaz “o paradigma civilizacional reitor do Ocidente” e mostra a “inquietação existencial face ao universo e ao todo da natureza”. Se eu fosse o leitor ideal de Real, esta seria a minha deixa para exclamar “Caramba!” mas só me vem à cabeça o topical trash de Nabokov. Em tempos idos, tempos de que Real se julga insulado, os neos também apostaram na primazia das “ideias” em detrimento da “literatura”, forma, estilo, estrutura. “Que outro escritor português do século XX tem da Humanidade, da História, da sociedade, uma visão tão abrangente?” pergunta. “Talvez apenas Fernando Pessoa”. Mas Pessoa especializava-se em ideias embaraçosas: acreditava sinceramente que Portugal está destinado a formar um Quinto Império que salvará a Humanidade dum erro chamado Iluminismo, consolo bacoco para quem vivia num país mundialmente irrelevante a todos os níveis. Quando falamos das “ideias” de Saramago, não nos referimos a profundidades filosóficas, mas ao que na gíria de Steven Spielberg se chama high concept, uma premissa de enredo estupenda e facilmente comunicável: a passarola voa mesmo; a Ibéria separa-se da Europa; Ricardo Reis teve uma vida autónoma; Jesus Cristo tinha pila e fodia. Aliás, Saramago não primava sequer por muita originalidade: O Homem Duplicado tem atrás de si o “William Wilson”, O Duplo e, para os sofisticados, o Desespero de Nabokov. A humanização de Jesus Cristo passou por A Relíquia e A Última Tentação de Cristo. Parte da adesão ao fantástico deveu-se a uma moda mundial: nunca saberemos o que Namora ou Redol poderiam ter feito com o fantástico porque não foi fashionável no tempo deles, como Terra do Pecado nos lembra. Ensaio Sobre a Cegueira não é mais incrível do que O Dia das Trífides (epidemia de cegueira e plantas canibais ambulantes! Que mais quer um leitor?), publicado na lendária “Argonauta” em 1962. Se Cegueira merecidamente goza de estatuto mais artístico, não é por causa da “ideia”, mas pelo modo como ela é desenvolvida em palavras. As molas dos romances saramaguiano, a tal “ideia inédita” (p. 175) que tanto abespinha Real, são do mais fácil de arranjar. Imaginar o que teria acontecido se os cruzados não tivessem auxiliado D. Afonso Henriques não é um prodígio para quem conhece o subgénero da história alternativa. Com uma História de Portugal desencanto em cinco minutos vinte ideias inéditas: e se Salazar tivesse recusado a pasta da Finanças? E se D. Sebastião não tivesse ido para Alcácer-Quibir? E se Fernando Pessoa tivesse ficado em África? E se D. Miguel tivesse derrotado D. Pedro? E se D. João III não tivesse trazido o Santo Oficio para Portugal? A única diferença é que nenhuma destas ideias receberá o toque único de Saramago que as transformaria em sucessões de palavras sedutoras, hilariantes, mágicas, inesperadas, comoventes.

Filosoficamente, Saramago pilhou o tempo em que viveu. O inquietante lugar do homem num universo sem sentido não era ousado depois de Sartre e Vergílio Ferreira. Em 1980, contestar os fundamentos do racionalismo greco-romano era um lugar-comum após vinte anos de Barthes, Derrida, Foucault e as pegas entre Mary Midgley e Richard Dawkins sobre o “cientismo”. A crítica à mentalidade cartesiana? Depois do êxito mundial d’ O Despertar dos Mágicos (1960) de Louis Pauwels e Jacques Bergier, depois das críticas de Bruno Latour e Paul Feyerabend ao método científico, depois da revolução psicadélica de Timothy Leary? Mas cuidado, pá, Saramago demonstrou aos desatentos que “a Razão tornou-se um verdadeiro pesadelo”; incrível mesmo era encontrares um pensador contemporâneo que remasse na direcção oposta. Num romance de Alejo Carpentier, O Recurso do Método (1974), epígrafes de Descartes são usadas parodicamente para acentuar a monstruosidade dum ditador latino-americano. Tão liquefeito pela mó ia o cartesianismo que os franceses andavam seriamente a perguntar, Será preciso queimar Descartes?

Que outras ideias genesíacas e brilhantes ofereceu Saramago aos zombies do último quartel do século XX? Olha, Cegueira, caso não tenhas chegado lá sozinho, lida com “a natureza do Homem” (p. 549). Bem, eu fiz uma estimativa e os dados preliminares indicam que essa foi tão-só a 999898353435093882622ª vez desde Homero que uma obra de ficção lidou a com a natureza do Homem. Calma, há mais agnições a caminho: Saramago propõe (p. 550) que “o homem não é exclusivamente bom nem exclusivamente mau, nem totalmente bom nem totalmente mau”. Há quem aprenda isso no recreio da escola. Mas Real deslumbra-se com Cegueira, segundo o autor uma “alegoria sobre a humanidade”, e para Real “a Razão, raiz da Europa, está cega”. Ademais, a ausência de nomes indica a “universalidade da representação”, embora Real não explique porque é que Anna Karénina é menos universal por causa de Anna se chamar Anna.

A epígrafe de Cegueira, “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”, que para Real funda uma nova ética tendo por base a “bondade” (só um génio se lembraria de devermos ser bondosos), remonta a um ensaio de Iris Murdoch, “On ‘God’ and ‘Good’”, que por sua vez usa o conceito de “atenção” de Simone Weil de que o EU deve dar menos importância a si e mais aos outros. Murdoch estava engalfinhada numa reacção à escola analítica inglesa que rejeitava juízos de valor; para ela, estava na hora de refundir a filosofia ética e voltar a pôr o amor no centro do comportamento, ciente de que a bondade é necessária ainda que difícil num mundo horrível.

Qual a tremenda mensagem de Cegueira? É o “anúncio de um mundo medonho, infernal, caso não se alterem as actuais condições sociais da cegueira luminosa, a cegueira branca, em que o homem vive.” Que insólito, um romancista a profetizar o colapso da civilização; é sabido que os romancistas são por natureza optimistas, ingénuos, contentinhos com o estado do mundo. Vá lá, que mais? Cegueira prova que “toda a moral é não só ilusória como arbitrária, e que basta um simples aleijão histórico (neste caso, uma epidemia de cegueira) para retornarmos à condição de puros animais, erigindo a sobrevivência, se necessário matando e violentando, como único critério de moralidade.” Quanto eu tinha aí vinte anos e picos li uma BD de Alan Moore e Brian Bolland intitulada Batman: The Killing Joke (1988). É uma das histórias cimeiras do cânone de Batman, juntamente com Batman: Arkham Asylum e The Dark Knight Returns. O Joker de Christopher Nolan foi amplamente baseado nesta versão. Na estória, Joker expõe a Batman a sua teoria do “one bad day”: o Joker não é muito diferente das outras pessoas, a distância é apenas “um dia mau”, é quanto basta para qualquer um se tornar um psicopata sanguinário. Cada um vai descobrindo que a moral é ilusória e arbitrária: no recreio de escola, em quadrinhos, ou em romances de sumidades intelectuais. Em tempos recuados e refinados, quando havia alta cultura e baixa cultura e a ralé ainda sabia o seu lugar e não comparava Batman aos romances do nosso Nobel, o Deus das Moscas (1953) de William Golding, transmitiu exactamente a mesma mensagem de que basta uma sacudidela na normalidade para a civilização colapsar em barbárie. É porque os escritores têm o hábito de reciclar a mesma dúzia de ideiazinhas ao longo dos séculos que certos críticos e leitores preferem extasiar-se com a maneira como forma e estilo as redimem. Mas não há nenhuma fibra formalista em Real. Igualmente, poderíamos discutir se o pessimismo de Saramago não é tão-só outro produto dos tempos, gerado pelo mal-estar do Holocausto e da bomba atómica, que tingiu gerações de terror apocalíptico. A ideia do homem capaz de por muito pouco se tornar um carrasco é outro dos lugares-comuns do pós-guerra e foi recentemente muito bem desmistificado por Rutger Bregman em Humankind: A Hopeful History.

Afanosamente, Real procura um ícone de maturidade: “O tema é tão atroz que a ironia, figura característica dos romances de Saramago, deixa de funcionar — não se pode fazer humor com situações de alta barbaridade, não se pode acordar o sorriso no leitor quando o tema é profundamente triste e infeliz.” Quem raciocina chega à conclusão de que o mundo, além de não ser “bonito”, é trágico. Quanto a isso, há sempre a clássica contradita de Horace Walpole: “I have often said, and oftener think, that this world is a comedy to those who think; a tragedy to those who feel.” Que pirosa submissão ao lema “com coisas sérias não se brinca”. Claro que brincas! A arte é o domínio da imaturidade e do mau gosto. Porque tem o colapso da civilização de ser relatado sem ironia nem humor? A história da literatura prova à saciedade que a barbárie é perfeita para comédia. Real é irritante porque afirma dogmaticamente que o caminho da sisudez é o único que produz bons resultados, quando é a qualidade retórica que confere respeitabilidade às ideias. Muitos romancistas não querem saber de contestar os fundamentos da civilização ocidental; Ada or Ardor é uma simples historieta de incesto entre irmãos e suplanta artisticamente qualquer cataclismo saramaguiano.

Além das geniais ideias de Saramago que o ar dos tempos andava soprando para cá e acolá há meio século no mínimo, Real detecta posturas pioneiras em patamares mais pragmáticos do dia-a-dia, até na luta pelo direito do escritor à profissionalização. Quando recebeu o Prémio Cidade de Lisboa em 1981 por Levantado do Chão, fez comentários que a um caloiro de Sociologia da Literatura não causariam nenhum assombro: “Fala-se interminavelmente de cultura, mas não se vive a cultura. Comemoram-se os escritores que morrem, mas nada se faz para garantir a actividade dos vivos.” E ainda: “Se não nos ouve o poder, tentemos que nos ouça o país. Afirmemos o direito à profissão de escritor como expressão particular de um geral direito ao trabalho.” A conclusão dos biógrafos é incrível: “Até então, nenhum escritor português de nomeada o tinha exigido, nem mesmo o tinha feito a Associação Portuguesa dos Escritores, sua representante institucional, e todos se contentam, muito resignadamente, sobretudo os que não têm rendimentos próprios, em encarar a escrita como expressão, não de um trabalho, mas de uma vocação.” Ariadne, tira-nos deste labirinto de baboseiras anistóricas:

Cardoso Pires em 1952: “Enquanto se não fizer uma propaganda da cultura portuguesa, os nossos escritores não poderão ter a profissionalização em escala que lhes permita um rendimento concreto de trabalho.”

Tomaz de Figueiredo em 1943: “O problema do profissionalismo literário precede todos os outros” (9).

Julião Quintinha em 1934: “Dentro de tal desorganização a existência do profissional das letras é naturalmente atormentada, dramática… O escritor ou jornalista que no nosso país viver, exclusivamente, da sua pena — com independência, sem subserviências, o que é indispensável a um honesto labor — tem de trabalhar tanto e tão intensamente que não lhe ficará tempo para cuidar da sua produção literária.”

Júlio Dantas em 1920: “Em Portugal não se vive das letras; mas a verdade é que se podia viver.” “Os nossos escritores são médicos, advogados, proprietários, industriais, militares, empregados públicos — pessoas para quem o culto das letras não representa a parte fundamental (…) da sua actividade e da sua economia”. “O desenvolvimento das indústrias do teatro, do jornal e do livro, o grande movimento editorial português no momento presente, a extensão imprevista do mercado literário da língua portuguesa (Portugal, África, Brasil), tornam suficientemente remuneradora a literatura, pelo menos para aqueles que, cultivando-a, obtiveram um nome” (10).

Se Real e Oliveira não sabem patavina do foco dado à mirífica profissionalização do escritor na primeira metade do século XX, porque é que se põem a inventar?

A profissionalização anda a par e passo com a conquista de Josephville. Embora internacionalmente famosos no antanho, Real adora relembrar que Namora e Ferreira de Castro não atingiram o estatuto de Saramago. Qualidade à parte, perdeu uma oportunidade de analisar a diferença entre ajudas estatais de dois períodos distintos. O sucesso de Ferreira de Castro e Namora, ainda que fugaz, paradoxalmente deveu-se à gana individual de cada um. Ambos lograram projectar os nomes para lá de Portugal numa época em que eram inimigos duma ditadura que não tinha a menor vontade de promover ou difundir no estrangeiro a obra de autores vivos, a maioria dos quais activa na Oposição democrática. Estudiosos estrangeiros, chegando a Portugal com intenções de conhecer X ou Y, iam ao Secretariado Nacional de Informação pedir a morada ou contacto, apenas para um funcionário malicioso lhes recusar ajuda ou tentar convencê-los a ir antes falar com Z que por acaso cantava loas ao regime. Os escritores atingiam sucesso, não apoiados por instituições, mas apesar delas.

Ainda hoje está por se estudar a fundo que durante os anos 60 e 70 vários autores portugueses concorreram a prémios internacionais e até ficaram bem posicionados. António Rebordão Navarro e Namora foram ambos finalistas do Prémio Ateneo Arenyense. Nas reuniões do Prémio Internacional dos Editores, Óscar Lopes e Mário Dionísio defenderam Aquilino, Redol e Maria Judite de Carvalho. Ferreira de Castro ganhou o Prémio Águia de Ouro do Festival de Nice em 1970 pelo conjunto da obra. O caso mais trágico envolveu Namora e a malograda vitória do Prémio Biblioteca Breve, atribuído a Vargas Llosa (1962), Cabrera Infante (1964), Juan Marsé (1965), Carlos Fuentes (1967), José Donoso (1970). Namora concorreu com Os Clandestinos e ganhou; depois perdeu-o por estupidíssima razão. Em 1972, o seu editor ouviu dizer que estava para sair uma nova lei censória; temendo que isso prejudicasse a edição de Os Clandestinos, Namora concordou em despachá-lo para a tipografia; o problema é que o regulamento do Biblioteca Breve só contemplava inéditos. Apesar de escolhido pelo júri, foi desqualificado (11). Sem este contratempo, teria sido o primeiro português a receber um prémio internacional do romance e teria entrado numa lista de alguns dos mais badalados nomes da década, o que talvez não tivesse impedido o revés do seu estatuto, mas é um exemplo concreto de como a ditadura obstruiu a internacionalização da literatura portuguesa.

Saramago, santo sortudo, começou a fazer a obra em 1980 quando já não havia um Estado em guerra com os escritores; em vez de silenciá-los, solicitava-os. Para compensar a alienação anterior, e porque os intelectuais ainda gozavam de estatuto, os políticos começaram a mimoseá-los. O Conta Corrente está cheio de idas de Vergílio a casa do Presidente Ramalho Eanes, onde comparecem outros escritores; Eanes foi pródigo em usar o Dia de Camões para medalhar Sena, Agustina, Eduardo Lourenço, à direita do PCP. A aproximação dos escritores ao Poder ficou ainda registado por Luiz Pacheco na crónica “A Jantarada”, de 1977 (12). Em 1992, Mário Soares esteve no lançamento do Tocata para dois clarins de Mário Cláudio (13). O próprio Saramago, no dia do lançamento de Levantado do Chão, tinha sentado ao lado um ex-primeiro-ministro, Vasco Gonçalves.

Com o 25 de Abril, o Estado começou oficialmente a difundir a cultura. Real dá-nos exemplos, embora não una os pontos. Em 1988, Saramago integra a “delegação portuguesa” enviada a Paris para as sessões de “Les Belles Étrangères”. Em 1985, a convite do Governo português vai com Lídia Jorge discursar no “Salão das Línguas e da Comunicação Internacional”, na Expolangues de Paris. Em 1989, o Presidente Mário Soares convida-o a integrar a comitiva presidencial numa viagem à Itália. Tenta imaginar Aquilino ou Urbano numa comitiva do Presidente Américo Tomaz ao estrangeiro, e depois de te rires um pouco terás mais palpável noção do privilegiado que Saramago foi em relação aos anteriores badamecos que não alcançaram estatuto “planetário”.

Em 1981, Levantado do Chão ganhou um prémio do romance. Antes de 1974, era como procurar um oásis num deserto: o Prémio Lins do Rego foi atribuído uma vez em quatro concursos antes de ser extinto; atribuído entre 1959 e 1965, o Prémio Camilo Castelo Branco evaporou-se com a Sociedade Portuguesa de Escritores encerrada pela ditadura; ligeiramente conotado com o regime, o bianual Prémio Diário de Notícias mirava autores moderados; o Prémio Ricardo Malheiros mantinha-se anualmente estável, mas a sua pitança monetária foi uma das razões do surgimento dos outros prémios. Depois havia os prémios do SNI, atribuídos maioritariamente a apoiantes do regime e dos quais a maioria fugia. Por contraste, na década de 80 havia o Prémio Cidade de Lisboa, o Prémio Pen Clube Português, o Prémio da Associação Portuguesa dos críticos Literários, o Prémio Dom Dinis, o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, os quais Saramago ganhou pelo menos uma vez entre 1980 e 1991. Os antepassados não usufruíram da cornucópia de oportunidades ao seu dispor para se valorizar aos olhos de editores estrangeiros, pois ninguém duvidava de que a principal função dum prémio, além de trazer temporário desafogo financeiro, consistia em fomentar a tradução, ou como diria o grande tradutor José Bento, “best-sellers em prosa: prontos a servir, quando vêm do estrangeiro aureolados com algum prémio sonante” (14). Um prémio funciona como garantia de que o êxito no país de origem é duplicável aonde for traduzido. Vinte anos antes, este pragmatismo esteve em plena evidência: quando o Lins do Rego foi anunciado em Março de 1958, a nota enviada aos jornais frisava que “está votado a um largo e benéfico destino nas letras portuguesas, pois se propõe ‘contribuir para o prestígio e expansão, no estrangeiro, da literatura portuguesa moderna.’” Namora praticamente lhe deveu a efémera fama internacional, graças a um audacioso plano para a época de traduções em várias línguas. O Prémio Camilo pesou quando a Gallimard traduziu O Hóspede de Job, de Cardoso Pires.

Portanto, Real está muito errado quando afirma (p. 418) que se deve “à obra de José Saramago o arranque da internacionalização da literatura portuguesa a partir de meados da década de 80”. É sempre complicado marcar o início dum processo tão etéreo como “internacionalização”, antes de mais conviria reunir dados empíricos relativamente ao número de traduções anteriores a 1980, os quais penso ainda não existirem. Mas o Chiado na década de 60 pensava já que as traduções tinham arrancado, ao ponto de Cardoso Pires jubilar: “A pouco e pouco, numa velocidade injustamente retardada por interesses medievais adversos ao exercício das letras, os nossos escritores têm vindo a ser compreendidos pelo público nacional e estrangeiro. A lista de traduções de originais portugueses amplia-se, as antologias que se editam lá fora incluem os nossos contistas ao lado dos autores mais representativos dos outros países. Parece que, finalmente, se descobriu que a nossa literatura não parou em Eça de Queiroz…” Não é difícil esboçar o porquê:

– Fernando Namora, Dimanche Après-midi, trad. Paulette Demerson, pref. Andre Bay, Paris, Librairie Plon, 1966

– José Cardoso Pires, L’Invité de Job, trad. e posfácio de Jacques Fressard. Paris, Gallimard, 1967

– Yvette Centeno, Pas seulement la haine, trad. Roberto Quemserat, Collection L’Initiale, Mercure de France, 1968

– Joaquim Paço d’Arcos, Mémoires d’un billet de banque, trad. Mathilde Pomès, Paris, Gallimard, Collection Vermillon, La Table Ronde, 1968

– Almeida Faria, La Passion, trad. Roberto Quemserat. Paris, Gallimar, 1969

– Vergílio Ferreira, Alegria Breve, trad. Roberto Quemserat, pref. Robert Brechon. Paris, Éditions Gallimard, 1969

– Urbano Tavares Rodrigues, Bâtards du Soleil, trad. Renné Quemserat. Paris, Les Lettres Nouvelles, 1969

– Álvaro Guerra, Les Mâtins. suivi de Le Printemps déguisé, tr. Roberto Quemserat, Collection Du monde entier, Gallimard, 1969

– Joaquim Paço d’Arcos, Cellule 27, trad. Antoinette Drouet, Paris, Gallimard, Collection Vermillon, La Table Ronde, 1969

– José Cardoso Pires, Le Dauphin, trad. Roberto Quemserat. Paris, Éditions Gallimard, 1970

– Ferreira de Castro, Mourie Peut-Ètre, trad. Georgette Tavarès-Bastos. Paris, Bernard Grasset, 1970

– Fernando Namora, Feu dans la Nuit, trad. René Bamdé, pref. Eduardo Lourenço. Paris, Impr. Firmin-Didot, 1971

– Fernando Namora, Les Clandestins, trad. Robert Quemserat, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1975

Esta lista cinge-se ao mercado francês e não pretende ser exaustiva. Há outras para Espanha, Alemanha, Inglaterra, EUA e Itália, sem contar com a chegada de certos nomes no Brasil, um mercado cujo idioma não tornava menos difícil a penetração. No meio desta aparente opulência, nunca saberemos quantas oportunidades foram perdidas à conta de invejas e intrigas; Cuba interessou-se pelo Nítido Nulo de Vergílio, “e veio depois a desinteressar-se porque foi daqui não sei quem (mas espero saber) que disse coisas tenebrosas sobre a minha ideologia ‘política’” (15). Este desabafo privado faria qualquer céptico interrogar-se se, além do talento, a ideologia política de Saramago não foi utilíssima num país onde depois de 1974 o aparato cultural ficou nas mãos da Esquerda, sem contar com a conjuntura do famoso “euro-comunismo”. Sem entrarmos por aí, é um facto que Saramago foi afinal o beneficiado dos anteriores vinte anos de esforços para internacionalizar a literatura portuguesa, uma gesta de proporções nacionais que mobilizou centenas de indivíduos fazendo os possíveis para divulgar literatura para fora duma ditadura que não só não levantou um dedo por ela como a tentou aviltar e espezinhar. E Real caga em todos esses heróis sem voz — ah, se Saramago escrevera um Memorial da Tradução sobre os construtores sem nome das estruturas de divulgação cultural esmagados por pedras gigantes…

Eu sou um formalista, a mim só me interessa a literatura enquanto palavra, mas não sou ingénuo ao ponto de ignorar os factores socioeconómicos por detrás da criação de reputações. Em Ascent to Glory: how One Hundred Years of Solitude was written and became a global classic (2020), Álvaro Santana-Acuña, sem contestar a qualidade intrínseca de Cem Anos de Solidão, demonstrou persuasivamente que Gabriel García Márquez deve o seu estatuto a uma intricada rede de ajudas mútuas espalhada por três continentes que activamente promoveu o seu famoso romance ainda antes de estar escrito. Porque é que é tão difícil sujeitar Saramago a semelhante análise? Em vez disso, depois de aprovar a antipatia de Saramago pela visão romântica do escritor como ser especial, Real fala-nos dum “destino” cumprido através de “7 vidas”, cada uma derrubando uma “muralha” da cidadela Josephville, a qual conquistou como se fosse as hordas mongóis.

Apesar da promessa de que só a Literatura interessa, Real não se exime a rebolar um pouco na sarjeta do Chiado. Versando a rixa com António Lobo Antunes, é peremptório em declarar que foi “alimentada” por este. Conhecendo a personalidade prima-donesca da peça, não me custa nada acreditar nisso; mas se é assim tão linear, porque é que não o demonstrou? Tanto quanto sei, a primeira vez que Saramago se refere a Lobo Antunes por escrito é no Caderno de Lanzarote II (citado na p. 535): Jorge Amado confidencia-lhe que é quase certo que o Prémio Nobel vai para Lobo Antunes nesse ano de 1994. Saramago anota no diário a 21 de Setembro: “Quanto a mim, de Lobo Antunes só posso dizer isto: é verdade que o não aprecio como escritor, mas o pior de tudo é não poder respeitá-lo como pessoa.” Palavras duras ao dispor do público no ano seguinte. Porque é que não o aprecia como escritor? Porque é que não o pode respeitar como homem? Real não esclarece. O volume Entrevistas com António Lobo Antunes (2008) contrasta-o com um autor mais interessado em ignorar Saramago do que em atacá-lo frontalmente. Em 1992, um jornalista do JL (p. 163) perguntou-lhe se era mais vendido e traduzido do que Saramago; ele respondeu que sim, cortesmente, e em 1992 isso talvez fosse verdade visto que o agente dele, Thomas Colchie, já firmara vários contratos com editoras norte-americanas. A seguir, é novamente um entrevistador quem aborda a rivalidade comercial: a 8 de Dezembro de 1996, (p. 262) responde-lhe que ele, Cardoso Pires e Saramago são os únicos portugueses que vivem da escrita, uma afirmação neutra e provavelmente verdadeira. Nesta mesma entrevista (p. 265) admite que não gosta de Saramago, mas gostou de Memorial do Convento. Ninguém é obrigado a gostar de Saramago, mas já se passara um ano desde Caderno de Lanzarote II, possivelmente já estaria a par da verrina do rival, e apesar disso manteve o tom cortês. É a 6 de Outubro de 1999 (p. 312) que assistimos ao primeiro caso de azia pós-Prémio Nobel. Só sei que um dia Lobo Antunes elogiou um livro de Saramago, mas não conheço um único acto recíproco. Se Real conhece outra versão dos acontecimentos, teve 698 páginas para a transmitir ao mundo.

Também não faltou a bulha com Vergílio Ferreira. Um dia, Fernando Venâncio cita no JL um trecho do Conta Corrente, Saramago lê o artigo e pensa que lhe atirou uma indirecta (Caderno de Lanzarote III, 3 de Março de 1995). Real nem cita as gravosas palavras de Vergílio nem indica aos curiosos onde as encontrar. No Conta Corrente nova série 3, p. 226, Vergílio volta duma exposição sobre Fernando Pessoa com esta reflexão:

“Grande Pessoa. Só ele nos redime da nossa obscuridade de excrescência da Europa. Lembro-me a propósito do mau serviço que nos prestou a gloriosa geração de 70. Porque no ridículo das personalidades do tempo, elas acabaram por ridicularizar também o país. Era a ‘choldra’, não chegava a ‘país’ — era um ‘sítio’. Nós criámos assim um ‘complexo de inferioridade’ de que nenhuma psicanálise nos curará. Assim espreitamos toda a oportunidade para que se repare em nós nem que seja pelo fado ou o futebol. Ser largamente traduzido é a única possibilidade de nos valorizarmos cá dentro, porque ser traduzido é ser conhecido lá fora. Não se pensa que os autores mais traduzidos são normalmente os autores menores, ou sejam os que falam à mediocridade da generalidade humana. Quando um grande autor é muito traduzido é quando a sua grandeza é já irrefutável. Para entrar na própria França, Dostoiévski teve de ser podado à medida da óptica francesa.”

Se a carapuça serviu a Saramago, o problema é dele, mas trata-se duma crítica com mais dum século ao complexo de inferioridade das elites portugueses. Ninguém nunca negou que o meio literário nacional está dividido em cantões que mutuamente se odeiam e consequentemente só obtêm validação do estrangeiro, pois ninguém vai dar a parte fraca louvando o adversário. O imparcial carimbo do Lá-Fora tornou-se indispensável para auto-afirmação entreportas, visto que também ninguém acredita quando um português louva outro, tem que haver alguma jogada de bastidores. Vergílio não glosou nada que já não tivesse sido dito por Eça, Régio, Sena, etc. É, também, uma certeira constatação a seguinte constante da história literária: os melhores escritores levam mais tempo a ser reconhecidos e difundidos. Camões morreu pobre. Os Maias foi um fracasso de vendas, levando 15 anos a escoar a primeira edição de 5000 exemplares. Pessoa foi admirado por um restrito círculo em vida e demorou décadas a tornar-se internacionalmente famoso. Namora e Ferreira de Castro, cujo estatuto diminuiu muito desde os anos 80, foram em tempos os embaixadores da literatura portuguesa no estrangeiro. Claro que a Real não convém citar esta estimulante reflexão: As 7 Vidas de José Saramago é uma das mais pujantes provas de que Vergílio está totalmente certo: a grandeza de Saramago é extraída de indicadores estrangeiros: números de vendas por continente; o número de entrevistas a jornais estrangeiros; prémios estrangeiros; viagens ao estrangeiro. O complexo de inferioridade apoderou-se dele como o fungo O. unilateralis que transforma as formigas em zombies. “Como é que é possível que um espírito como este se rebaixe a tão mesquinhas contabilidades?” perguntou Saramago de Vergílio, mas também podia estar a profetizar o futuro biógrafo.

A estratégia é isolar Saramago do resto do meio literário, como se o seu êxito fosse apesar de e não graças a ele. Surge como um solitário triunfando sem apoios contra sucessivos obstáculos. A propósito da ocasião em que Sousa Lara vetou O Evangelho Segundo Jesus Cristo a um prémio europeu, Real cita-o espingardeando outros escritores pelo silêncio. Em vez de investigar as fontes da época para tirar isso a limpo, toma de imediato o partido do panegirando. Mas o Conta Corrente nova série 4 demonstra que Vergílio se pôs ao lado do censurado. Por sua vez, o biógrafo Vieira (p. 536) relata que Pedro Tamen e Fiama Hasse Pais Brandão removeram os seus livros nomeados ao prémio “por solidariedade com Saramago”. Além disso, protestaram Urbano Tavares Rodrigues, David Mourão-Ferreira, José Cardoso Pires e Natália Correia, “a qual, numa ‘sessão de desagravo’ realizada na APE, refere-se a um ‘espírito censório’.” Real está a tentar embarrilar quem?

No apogeu da estratégia do vácuo (p. 668) apuramos a reputação de Saramago junto dos pares: “É verdade que, do ofício das Letras, poucos escritores portugueses concederam vastos elogios á obra de Saramago e, entre estes, foram mais os novos, aqueles que começaram a publicar já este século, do que os seus companheiros da década de 80, certamente ainda aturdidos com o sucesso mundial do ‘Saragago’.” Seria fácil desmenti-lo com elogios de Urbano, Ana Hatherly, Luiz Pacheco, Lídia Jorge, Mário de Carvalho, Mário Cláudio, para começo de conversa. Convém lembrar que, a partir dos anos 80, a crítica literária, além de minguante desde o fecho acelerado de jornais após 1974, estava praticamente na mão de críticos oriundos da Universidade. Já pouco restava do ambiente anterior em que a crítica era assegurada por escritores-críticos, como Gaspar Simões, Régio, Casais Monteiro, Sena, Nemésio, Mourão-Ferreira, Mário Dionísio, Urbano; esta infeliz estancagem de funções significa que as ocasiões para escritores opinarem uns sobre os outros migraram para respostas de entrevista, por natureza afirmações sintéticas e pouco eufóricas, e congressos, onde a palavra é efémera: se alguém ler um artigo num congresso mas nunca o publicar, é como se não existisse. Basta lembrar que, apesar dos inúmeros congressos a que Saramago foi, dos textos que leu praticamente só temos excertos transcritos nos diários. E o historial de elogios prestados aos pares também não é exemplar. O reverso de inventar um conflito entre Saramago e a geração de 80 é o torna-lo super-amado pelos novos autores, suponho que Real se refira aos Prémio Saramago. É claro que autores cuja fama se deve a uma marca se vão desunhar a gabá-la; quanto maior for, mais brilhante a aura dos “Herdeiros de Saramago”.

Depois de me tentar impressionar com ideias extraliterárias, Real avança para as ideias políticas (AKA ideias extraliterárias). Os Apontamentos, o seu testamento político, foi o único livro de Saramago que deixei inacabado, o tom histriónico substituindo a análise cansou-me há mais duma década. Mas nesta revisita guiada ao ideário político, o que me espanta é o quão inofensivo, retrógrado e à Direita Saramago afinal era.

Vejamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual Saramago se assume como divulgador após o fim da União Soviética. Debaixo da retórica esquerdista está uma concessão ao triunfo neoliberal de Thatcher, Reagan e Kohl. Em Not Enough: Human Rights in an Unequal World (2019), o historiador dos direitos humanos Samuel Moyn demonstrou que durante muito tempo a DUDH não foi um documento relevante porque os seus artigos já estavam embebidos nas anteriores constituições nacionais. Até ao último quartel do século, a discussão foi se os direitos humanos deveriam englobar direitos económicos, e se sim, quais. A DUDH, um documento feito numa conjuntura complicada, minimizou os direitos económicos (a proposta de direito à greve ficou de fora); os estados sociais europeus entretanto debatiam se era crucial reduzir a desigualdade (o fosso entre ricos e pobres), ou se a desigualdade era permissível desde que a pobreza fosse erradicada (dar às pessoas o suficiente para subsistirem). Quando as crises inflacionárias puseram de joelhos os estados socialistas europeus nos anos 70, a conversa de direitos económicos e redução de desigualdade terminou. Numa tabela iluminante, Moyn mostra que a expressão “direitos humanos” finalmente ultrapassou “socialismo” em número de citações em 1990, o ano em que abandonámos a crença numa sociedade igualitária (16). Foi então que a DUDH de súbito se tornou o farol duma Esquerda à deriva para a situação actual, as mil e uma mini-causas da identidade, das minorias, das reparações históricas da escravatura, dos animais, como que aplicando paliativos num sistema que está a morrer duma fatal doença incurável. Em vez de lutar por direitos económicos, a base da mudança social, esta nova Esquerda faz o que Saramago fez, contesta os “fundamentos” da civilização ocidental, por vezes com o aplauso entusiástico de plutocratas para quem a tolerância mediática sai mais barato do que redistribuição da riqueza. Desistindo de enfatizar que há problemas de origem económica e uma guerra de classes, como em Levantado do Chão e Memorial do Convento, e implicitamente aceitando que a redistribuição da riqueza é afinal impossível, Saramago escondeu a culpa do estado do mundo em abstracções simplistas como Deus, que em Evangelho se torna a origem de todo o mal; ou então, porque a narrativa neoliberal convenceu-nos de que o homem é inerentemente egoísta, em Cegueira a culpa afinal é do Homem, irremediavelmente irracional, “cego”, não de homens concretos, estadistas, banqueiros, empresários. A culpa torna-se difusa, vaga e o culpado tão incomensurável que a única solução é o desespero; seguindo à risca a filosofia triunfante, não há romance menos ameaçador ao sistema do que Cegueira. Aliás, a simplista redução de todo o mal a Deus estava em linha com o nascente movimento dos Novos Ateístas (Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens), que durante a Guerra ao Terror pós-11/9 culparam a religião por tudo; foi uma tese utilíssima à Direita, fomentando um artificial conflito entre o Ocidente racional e o Oriente supersticioso, ainda que peritos em terrorismo tenham outra perspectiva sobre as causas. Tanta inépcia é aceitável num mero ficcionista sem obrigação de brilhar em assuntos de geopolítica complexos. Mas as teses superficiais de Saramago tornam-se perplexantes quando se misturam com pesporrência. Em 2008 sermão-da-montanhou, “A esquerda não tem uma puta ideia do mundo em que vive”. Na esteira dele, o lacaio real a nem perturbar um cílio com um sobrolho estupefacto: “E ficou à espera de comentários provindos de organizações de esquerda, que responderam ‘com o mais gélido dos silêncios’.” Se calhar Noam Chomsky, Chris Hedges, Naomi Klein e R.T. Naylor estavam demasiado embrenhados em investigação para prestarem atenção a dislates senis; em vez de exibirem culpados difusos, vagos e incomensuráveis, anotam datas e nomes de pessoas concretas, indicam os montantes de dinheiro que passaram de mãos, contam-te a história por detrás da criação de paraísos fiscais e explicam passo a passo a ratificação de leis internacionais que facilitaram o assalto dos ricos ao dinheiro, desenhando um mapa muito completo do problema da desigualdade – e fazer isso leva tempo, não é como sentarem-se à secretária e magicarem alegorias pretensiosas sobre a “Humanidade”.

O nosso suposto pensador progressista e inovador tinha a cabeça cheia de lugares-comuns oitocentistas: o Iberismo é Antero Quental; o anticlericalismo, como gozou Vasco Pulido Valente, veio das “folhas anticlericais do século XIX ou nas tabernas republicanas no tempo de Afonso Costa”; quando é citado dizendo que, “nas actuais condições políticas e sociais, Portugal é um país morto”, ribombam Herculano e Oliveira Martins chamando “cadáver” ao país. Além disso, a mundividência estagnou no 11 de Março de 1975, cujo fiasco remoeu rancorosamente até decidir realizá-lo na ficção já que a realidade insiste em rejeitá-lo. Assim, o apelo ao voto em branco (Lucidez) assemelha-se muito ao ódio demonstrada à democracia durante o PREC: “Aprendemos, por exemplo, que a democracia burguesa é a mais hábil forma de esvaziar, na prática, a liberdade de imprensa: conserva-lhe a aparência e anula-lhe os efeitos.” Num congresso do PCP em 1974, até votou contra a supressão da expressão “ditadura do proletariado”; pelos vistos, não era só Cunhal quem era contra a democracia ocidental burguesa.

Outrora, a separação da Ibéria da Europa pareceu-me apenas uma birra bizarra; hoje em dia percebo que afinal era a concretização ficcional da gorada tentativa de Melo Antunes de alinhar Portugal com o movimento terceiro-mundista do New International Economic Order (NIEO), gorada alternativa ao sistema económico dos EUA, União Europeia e Japão. Tal como as antigas colónias transformadas em nações procuravam um modelo auto-suficiente livre do jugo do Ocidente rico, Saramago imaginou uma Ibéria auto-suficiente, fora da integração globalizante. (A nostalgia por zonas auto-suficientes desligadas da economia global está a renascer actualmente na China e na Rússia, com explosivos resultados geralmente noticiados às 13:00 da tarde.) Mas é mais fascinante regressar às origens das ideias políticas do nosso nobelizado quando já estamos cientes do quanto a sua comunidade luso-Afro-Brasileira se assemelha à civilização atlântica das teses nacionalistas do filósofo salazarista António Quadros. Não que eu deva este rasgo a Real, que inobstante a extensa obra sobre a história da filosofia portuguesa nunca faz a conexão. Com o seu Portugal que nunca foi europeu e a sua insistência na excepcionalidade da cultura portuguesa, Saramago lembra outro companheiro de viagem de Quadros, Orlando Vitorino, para quem a calamidade do 25 de Abril abriu Portugal à UNESCO, sinistra organização votada a destruir a essência da identidade portuguesa (que para ele se concluíra aí no Quinhentos). Relendo anos depois as aparentemente inofensivas palavras de Saramago quando diz não acreditar numa “cultua europeia”, só em “culturas europeias”, somadas a subtis tiques nacionalistas típicos do Terceiro Mundo em vésperas de independência (como reafirmar que não conhece outra influência na sua obra a não ser a da cultura portuguesa, p. 593), só com generosidade escamoteamos as semelhanças com a conspiração de Vitorino de que a abertura duma nação à UNESCO precipitava “a destruição das culturas reais que, exprimindo cada uma delas, em sua singularidade, uma manifestação do espírito, são a razão de ser das pátrias” (17). Esta é a conclusão das teses nacionalistas dos crentes do Quinto Império: não faz mal que as outras nações se miscigenem, já entraram em decadência; mas Portugal não pode perder a sua identidade porque lhe falta cumprir o destino de redimir o mundo, que será realizado espalhando essa identidade (uma cultura dominante não faz mal desde que seja a nossa) pelo mundo fora. Embora europeísta e cosmopolita assumido, Real não faz um único reparo a esta visão anti-europeísta.

Se realmente estivesse interessado em fazer a tal história das mentalidades e das ideias, Real teria explorado estas fascinantes afinidades, mas em vez disso tenta mostrar que o Quinto Império do Padre António Vieira é actualizado em Saramago como uma utopia secular futura em que todos os homens serão iguais — mas a isso chamamos marxismo. Num ensaio sobre “modernismo místico”, Stephen Schloesser sugeriu anos atrás que do Modernismo saíram quatro tipos de “realismos dialécticos” que misturam modernização com ingredientes que desafiavam a quantificação empírica: a tradição para os neoclassicistas; o sonho para os surrealistas; o fantástico para os mágico-realistas; e a utopia para os realistas socialistas. Um objecto do desejo ou nostálgico ou invisível, ou suspirando pelo porvir. No caso de artistas comunistas, “os amanhãs cantantes” que o anti-nazi Gabriel Péri prometeu à amante na carta de despedida antes de ser fuzilado em 1941 e que constituíram um dos lemas míticos do neo-realismo amplamente disseminados em Portugal durante os anos formativos de Saramago. Tentar provar que o utopianismo dele deve menos à cultura marxista do que a Vieira é outra marosca de Real, que por preferência quer escovar o Nobel de todo o grumo neo-realista.

A política preocupa tanto a Real que a pretensa imparcialidade dele descamba quando chega a hora de fazer a apologia dum comportamento que uma pessoa com a bússola ética a funcionar não pode deixar passar sem reprovação. Refiro-me, inevitavelmente, ao saneamento de 24 jornalistas do jornal Diário de Notícias. Num livro raso de contextualização histórica, em que mal se ouve e cheira e prova e toca o ambiente de época, o nosso hagiógrafo gasta as páginas 312 a 337 numa “análise desapaixonada” da acção de Saramago no Verão de 1975, para o ilibar. Tão premente é a necessidade de o safar que o processo é aliás iniciado logo na página 29: “Nos textos, lemos o que lá está e, surpreendentemente, constatámos que Saramago não se encontrava na sala onde se realizou a assembleia que expulsou os 24 jornalistas do DN.” Só estivera lá momentos antes apaixonadamente discursando a favor do despedimento deles. E adiante: “Não, Saramago não foi inocente, mas também não foi carrasco — seguiu os ditames da sua consciência num tempo revolucionário.” Guarda esta frase para a próxima vez que precisares de ilibar o teu ditador favorito, ajeita-se a qualquer um: Enver Hoxha? Apenas os ditames da consciência em tempo revolucionário. Ceaușescu? Temos pena, os ditames da consciência em tempo revolucionário. 299 páginas depois, novos truques de magia: “Não é este autor que se encontra radicalizado, mas Portugal que se encontra absolutamente radicalizado.” Assim sendo, o nosso poderoso pensador afial foi apenas uma maria-vai-com-as-outras, uma ovelhinha, que depois cresceu e aprendeu a pensar pela própria cabeça, aí aos 60 anos, ou como disse Saramago, “Mais vale tarde do que nunca”. (Sinceramente, não sei se o disse, mas como usava provérbios às mancheias, há boas probabilidades de o estar a citar.) Esta defesa é perigosa e preguiçosa: a função do historiador não é reiterar visões genéricas do passado, mas encontrar o caso, o concreto, o pormenor. Outros houve que não se radicalizaram, que mantiveram a acuidade, que analisaram sem se diluir nas massas. Agustina fez um discurso dissonante no I Congresso de Escritores, Vergílio observou criticamente os desvarios do Verão de 75. A recusa de Natália Correia em compactuar com os radicais custou-lhe o saneamento do jornal A Capital, e David Mourão-Ferreira mostrou hombridade ao demitir-se da direcção desse jornal em protesto. Exemplos que a Real não convém que o leitor saiba, para a culpa de Saramago morrer, não solteira, mas promiscuamente numa orgia à escala nacional.

Apesar de Real estar sempre a tentar desmarcar-se do neo-realismo, as tácticas deles mostram-se úteis. A dada altura recorre ao historiador Pedro Marques Gomes, que escreveu sobre os saneamentos em A Imprensa na Revolução: Os Novos Jornais e as Lutas Políticas de 1975. Segundo Marques Gomes, “24 dos signatários já faziam parte da redacção do jornal durante o anterior regime e que destes, 12 exerceram a profissão em ‘órgãos caracterizadamente nazifascistas’”. Que subtil operação de assassínio de carácter: não fazia mal despedi-los porque eram nazifascistas. Mas seriam? Que é sequer um órgão caracterizadamente nazifascista? Nos anos 50, o PCP proibiu os membros de participar num inócuo jornal literário, LER, devido a contornos fascistas que se resumiam à disponibilidade de aceitar colaboradores de vários quadrantes ideológicos, inclusive o susodito António Quadros, que deixou por lá óptimas resenhas. Até periódicos manifestamente fascistas como o Ágora, Tempo Presente, Diário da Manhã, O Debate, A Época, usaram mão-de-obra que apenas procurava um salário, indiferente à ideologia. O filósofo Pinharanda Gomes fez crítica literária n’O Debate: terá sido nazifascista? E quanto a Álvaro Salema, que Real descreve como “o ‘grande’ crítico literário ligado ao neo-realismo” (p. 217)? Foi este histórico anti-salazarista outro nazifascista quando durante anos publicou no Jornal do Comércio “milhares de artigos, embora não assinados, mas favoráveis ao antigo regime” porque precisava de pôr comida na mesa? (18) É sabido que o Diário de Notícias fazia propaganda estado-novista, mas e quanto aos colaboradores do suplemento literário? João Gaspar Simões era nazifascista? E Jorge de Sena, que tanto artigo lá deixou? Segundo o historiador do jornalismo Gonçalo Pereira Rosa, “haveria 10% ideologicamente ligados ao Estado Novo, outros 10% à oposição, e os 80% que faltavam eram mangas de alpaca do jornalismo, gente que queria era despachar o serviço e ganhar a vida.” Como Vergílio anotou no Conta Corrente, chamar “fascista” a um adversário durante o PREC era a forma mais rápida de lhe tirar o direito a defender-se.

Mas tudo ricocheteia em Real. Em 2003, Saramago despede-se do regime de Fidel Castro após o fuzilamento de três dissidentes (p. 617). “Eu não me distanciei da revolução cubana, a revolução cubana é que se distanciou dela mesma”, proferiu com a habitual empáfia. Contudo, vários escritores latino-americanos à esquerda deram pela traição da revolução em 1971 durante a prisão do poeta Herberto Padilla e viraram costas a Cuba nessa altura, nada que impeça Real de pintar a tardia apostasia do último dos Abencerragens como um triunfante acto de liberdade intelectual.

Se aceitarmos As 7 Vidas de José Saramago como hagiografia, é deveras emocionante. A alguém provocará imensa paz de espírito possuir um Saramago perlavado, que nunca tomou uma decisão errada, nunca fez nada de repreensível, teve sempre razão antes do tempo, que prosperou apesar das tentativas — sempre injustificadas — de os outros lhe barrarem o caminho. Se o próprio partido político o abandonou, não foi por causa das suas ideias, tresloucadas até para o PCP. Se teve descasos com outros escritores, deveu-se à malícia deles. Em suma, um santo secular. Infelizmente, não satisfará o céptico à coca de informação; não servirá a quem quiser compreender melhor o seu tempo e sociedade. Isto é José Saramago versão Casa dos Bicos, a imagem institucional, o retrato feito à pressa para apanhar o Centenário e mover unidades do armazém ao som do foguetório.