Ensaio. Ter, como a Morte, um cão no regaço

Luís Mourão in memoriam

1.

Para José Saramago (1922-2010), não ter um Deus a quem endereçar preces não constituía um magno problema existencial: a prova da Sua inexistência não era motivo para que o sentido de existir se abeirasse da ruína. Pelo contrário. Sendo “um místico sem fé”, como lhe chamou Helder Macedo (2017: 189), o verdadeiro problema estava – e continua a estar, para muitos crentes e não crentes, – em restituir ao corpo, à terra, à imanência, uma dignidade tal, uma tal atenção, que de súbito a consciência humana despertaria para o terrível facto de uma vida só não bastar para tudo o que exige uma resposta, uma presença, uma mão, ou um grito de revolta. Um grito solidário com as lutas de quem se pugna pelo direito ao privilégio que não desperta noutros esse mesmo desejo de revolta. Pelas lentes de Saramago, uma vida humana, absolutamente implicada na condição de existir num mundo em comum, não abdicaria de um só segundo do seu tempo a expiar o pecado de haver nascido, a condecorar as virtudes da alma para ser mais verosímil o seu ingresso no além. “Deus”, diz o escritor no filme José e Pilar, “não precisa do homem para nada, excepto para ser deus”. Porque, de resto, “para inventar céu e inferno não seria preciso mais que conhecer o corpo humano” (Saramago, 2006: 255).

2.

A fala. A transubstanciação da matéria, das coisas. A quantidade espantosa de músculos, de instrumentos vocais, para dizer esta coisa simples que é por exemplo «cu». A quantidade espantosa de movimentos, de adaptações.

Vergílio Ferreira, Para Sempre

Detenhamo-nos no corpo. O corpo numa dupla acepção: por um lado, fenoménico, orgânico, visceral, anterior às palavras. Esta massa revestida de pele, com o seu cheiro próprio, ocupando um determinando espaço, com um determinado peso. Um corpo consciente de ver e de saber-se visto. Que treme, tropeça, gagueja, fala, falha. Por outro lado, o corpo semiótico: a linguagem, o sentido, a ficção. O corpo espectral, fantasmático, objecto de desejo. A construção de um actor em palco, que se oferece à atenção do público. Máscara, duplo, desenho de luz. Escrita. Que também treme, tropeça, gagueja, fala, falha.

A questão mais proeminente reside no intervalo entre um corpo e outro. Mais do que enumerar traços distintivos, ou cimentar disjunções teóricas – é o intervalo que me fascina. Esse momento de suspensão que se abre a meio de uma leitura, quando me esqueço do dissídio entre vida e ficção. Ou quando esse dissídio devém frugal e inoperante – pois não é a ficção, igualmente, uma forma de vida? Roland Barthes falava em termos de “grão” – “o corpo na voz que canta, na mão que escreve, no membro que executa” (Barthes, 2009: 263) – e da relação erótica com o texto, o seu elemento de sedução, disseminador de um rastro inominável, mas ao qual somos sensíveis. A esse grão, rastro, intervalo, como uma voz na dobra da voz, como se um corpo fizesse sombra no interior do texto – e a sombra fosse o obstáculo sem o qual a leitura perderia fulgor, tornando-se mero repasto hermenêutico ou ganha-pão curricular –, a tudo isso me vejo pegado enquanto leitor, ouvinte e espectador.

A tudo isso me vejo pegado. A qualidade táctil deste termo: uma coisa pegada a outra, corpo a corpo. Com saliva, com o calor da proximidade, a fricção da roupa, da pele. Vejo-me pegado à escrita, ou seja, àquilo que no texto emana uma propensão física, um atrito, que agarra o bico do meu lápis. É o que no texto apela ao meu gesto de sublinhar: não porque esta ou aquela passagem revele algo de extraordinariamente novo, nunca antes lido em nenhum livro, mas porque, pelo contrário, reacende alguma coisa – em mim, no meu tempo de vida, na absoluta contingência daquele momento de leitura –, alguma coisa que parecia esquecida. Mas nada do que acontece, na vida ou na escrita, é verdadeiramente esquecido, mesmo que disso não nos lembremos (estou a parafrasear uma fala d’A Viagem de Chihiro). É essa a diferença que se reacende, é a isso que me sinto pegado, isso que no texto me esperava: “alguém te escreve, a ti, de ti, sobre ti”, diz Derrida sobre a poesia (Derrida, 2003: 7). É o que faz minha uma escrita que não me pertence. O que nessa não-pertença me lê a ler-me.

3.

Saramago, por exemplo. Eis um autor cujas idiossincrasias literárias – o estilo, o fraseado, a pontuação transgressiva, o estatuto do narrador – tornam evidentes a questão do corpo enquanto evidência física, a escrita enquanto afirmação da matéria. Em 1992, proferia: “Escrever é uma coisa que eu faço, da parte da tarde, sem romantismo nenhum. Para mim escrever é um trabalho. Um trabalho com a matéria. Um trabalho com a palavra. Não estou à espera que o Espírito Santo me venha segredar ao ouvido como é que eu vou escrever” (em linha). Quanto à voz e ao grão, o autor deixou claro, num dos seus Cadernos de Lanzarote, que “todo o dito se destina a ser ouvido” (Saramago, 2011: 50).

Quero com isto significar que é como narrador oral que me vejo quando escrevo e que as palavras são por mim escritas tanto para serem lidas como para serem ouvidas. Ora, o narrador oral não usa pontuação, fala como se estivesse a compor música e usa os mesmos elementos que o músico: sons e pausas, altos e baixos, uns, breves ou longas, outras. Certas tendências, que reconheço e confirmo (estruturas barrocas, oratória circular, simetria de elementos), suponho que me vêm de uma certa ideia de um discurso oral tomado como música. Pergunto-me mesmo se não haverá mais do que uma simples coincidência entre o carácter inorganizado e fragmentário do discurso falado de hoje e as expressões «mínimas» de certa música contemporânea… (idem, 50-1).

A voz na sua escrita reacende uma qualidade “pré-literária”, segundo Sousa Dias, “algo como um reacesso à oralidade primitiva da narração, portanto como uma língua exterior à escrita e por isso mesmo sem sintaxe, sem os marcadores sintácticos da linguagem” (Dias, 2016: 200). Dá-se a ver e a ler com o granulado do corpo, o peso substantivo das coisas, o arfar da respiração, as variações de tom e de voz, os extensos e ininterruptos parágrafos por onde a frase se deixa burilar segundo cadências rítmicas, jogos verbais, ziguezagues barrocos. Não se trata somente de descrever um cenário, de elencar exaustivamente o universo dos objectos ou das figuras, fictícias ou históricas, ou de ceder aos virtuosismos da técnica romanesca. Segundo o autor,

Creio que, além do meu modesto gosto por contar histórias, o romance, para mim, hoje, é o modo que encontrei para fazer passar umas quantas preocupações, ou, se quiseres, nalguns casos, obsessões minhas. Às vezes, tudo isso me leva a interrogar-me sobre se serei, de facto, um romancista, ou se os meus livros não serão, no fundo, ensaios com personagens. (Saramago apud Baptista-Bastos, 1996: 37).

Ler Saramago é participar numa confluência de tempos em abismo: o passado que continua a segregar-se nas malhas do presente, o presente que altera retrospectivamente a escala a partir da qual medimos a nossa percepção do passado acontecido, do que nesse passado oscila entre o facto e o mito, ou entre verdade e verdades – deixando o futuro sempre em aberto. Ler o autor de Levantado do Chão é acompanhar de perto os flagelos que bestializam e desacreditam a humanidade enquanto projecto. E é, igualmente, escutar essa voz que vem dos confins do tempo, voz sábia que se entretece no inumano segredo do mundo, voz meiga que se avizinha dos desvalidos e silenciados da História, emprestando-lhes a voz para que se vinguem, como num intempestivo acto terrorista, do anonimato torpe com que essa mesma História os recobrira. Contra as estátuas e a sua reverência monumental – os corpos de quem arcou com o peso das pedras, a denúncia contra a impostura da língua e do poder, a ficção como verdade numa epopeia às avessas, não consentindo “[…] que esqueçamos o que, por tão comum e de tão mínima arte, se costuma olhar sem mais consideração que distraidamente vermos os nossos próprios dedos escrevendo, assim de um modo e outro ficando oculto aquele que faz sob aquilo que é feito” (Saramago, 2006: 247).

4.

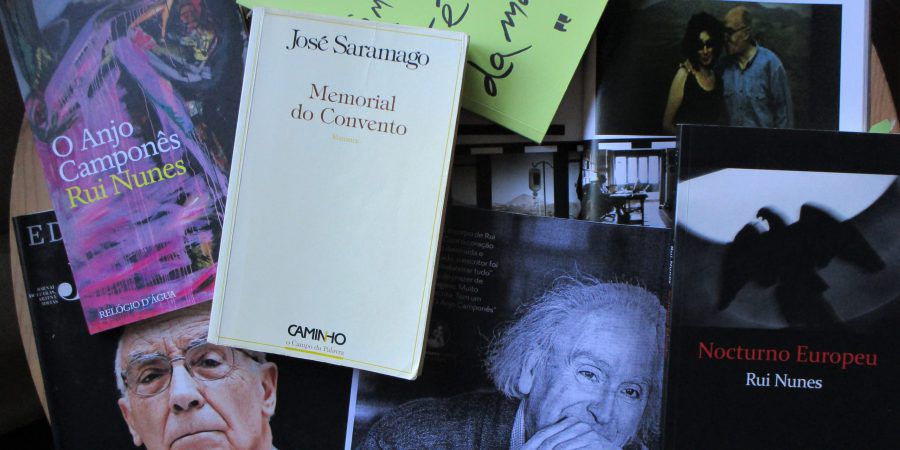

Há uma cena do Memorial do Convento que me é cara e que me dá um gozo particular ler em voz alta aos meus alunos. Estão os três à mesa, na cozinha – Baltasar, Blimunda e o Padre Bartolomeu de Gusmão –, jantando pela primeira vez na companhia uns dos outros. Baltasar e Blimunda partilham a refeição usando a mesma colher – e é nesse objecto trivial, à margem das convenções de beleza, que o padre Bartolomeu entreverá uma aliança, celebrando assim, entre potes e panelas, a união entre os amantes emergentes. É a modulação da voz que cria uma atmosfera de recolhimento: as vibrações físicas no ar do texto concentram as atenções naquele pequeno idílio doméstico, em ruptura com a grotesca euforia de um auto-de-fé ocorrido algumas horas antes. Estão os três em silêncio, logo é pela respiração audível nos seus movimentos que a intimidade nos convida a entrar e a assistir à consagração da imanência. Deus, o que quer que Deus seja, está entre as panelas – ou numa simples colher de sopa, cuja dignidade maior é luzir com a saliva e o calor que vêm de comuns mortais:

Blimunda levantou-se do mocho, acendeu o lume na lareira, pôs sobre a trempe uma panela de sopas, e quando ela ferveu deitou uma parte para duas tigelas largas que serviu aos dois homens, fez tudo isto sem falar, não tornara a abrir a boca depois que perguntou, há quantas horas, Que nome é o seu, e apesar de o padre ter acabado primeiro de comer, esperou que Baltasar terminasse para se servir da colher dele, era como se calada estivesse respondendo a outra pergunta, Aceitas para a tua boca a colher de que se serviu a boca deste homem, fazendo seu o que era teu, agora tornando a ser teu o que foi dele, e tantas vezes que se perca o sentido do teu e do meu, e como Blimunda já tinha dito que sim antes de perguntada, Então declaro-vos casados. O padre Bartolomeu Lourenço esperou que Blimunda acabasse de comer da panela as sopas que sobejavam, deitou-lhe a bênção, com ela cobrindo a pessoa, a comida e a colher, o regaço, o lume na lareira, a candeia, a esteira no chão, o punho cortado de Baltasar. Depois saiu. (idem: 56).

Esta bênção final que recobre humanos, objectos e o cenário envolvente trabalha em múltiplos sentidos: seja na fundação de uma igreja outra, profundamente horizontal e, por isso, não redutível sequer ao gregarismo de uma igreja, com os seus dogmas e altares; seja, tão-só, no prazer da lista, de dizer uma a uma as palavras do lugar, modo tão primitivo de devirmos a própria substância da voz e, no seu exercício, de agirmos como Deus, criando as coisas e compondo o mundo. É isto o real, numa súbita distracção de si, coincidindo com as pequenas coisas da existência: a comida e a colher, o regaço, o lume, os corpos. É também isto o amor: espécie de último olhar antes da cegueira, olhando tudo com uma intensidade simultaneamente calma e desesperada. Partilha do comum, em comum: a colher, os afectos, a escuta – e a cama, o sexo (Baltasar e Blimunda deitar-se-ão juntos pouco depois, pela primeira vez).

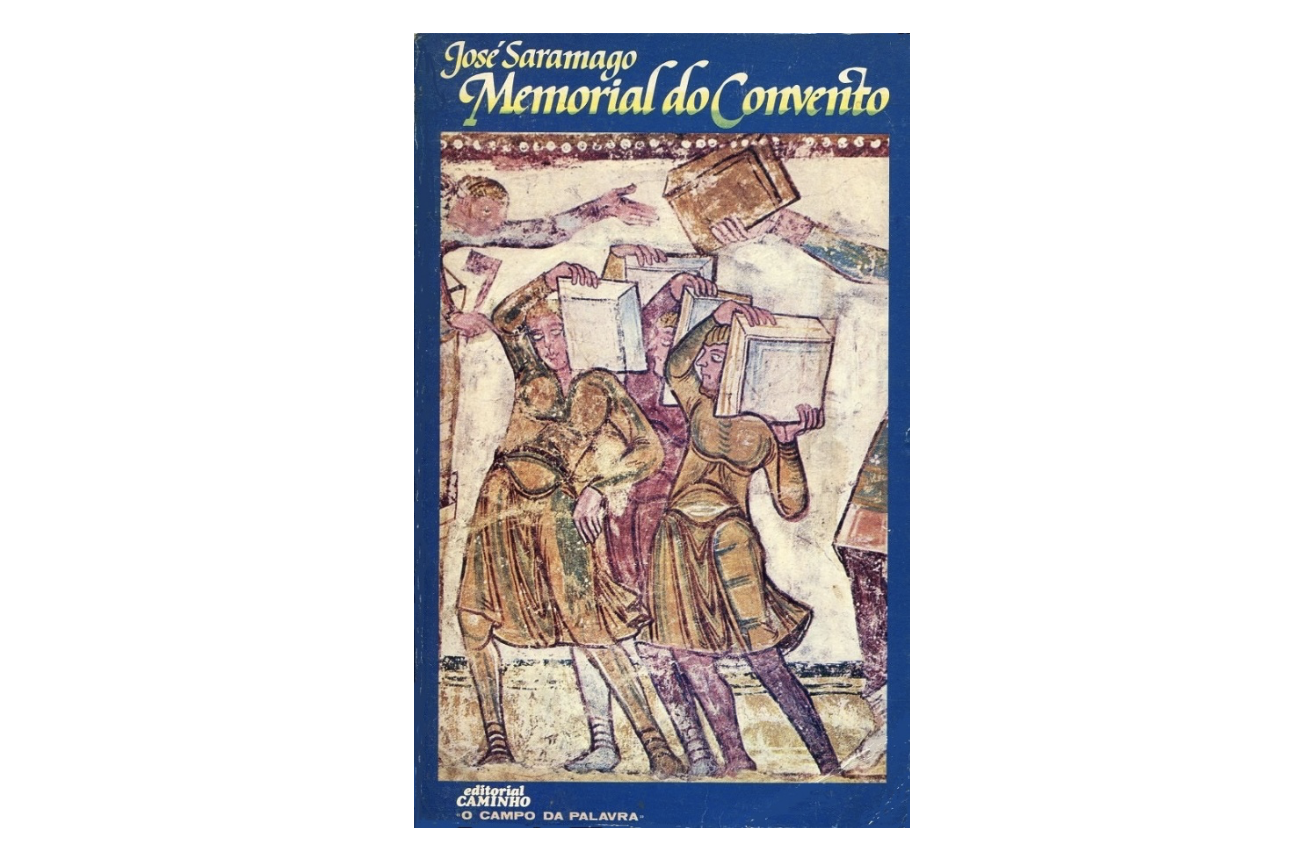

Capa da primeira edição de Memorial do Convento, 1982

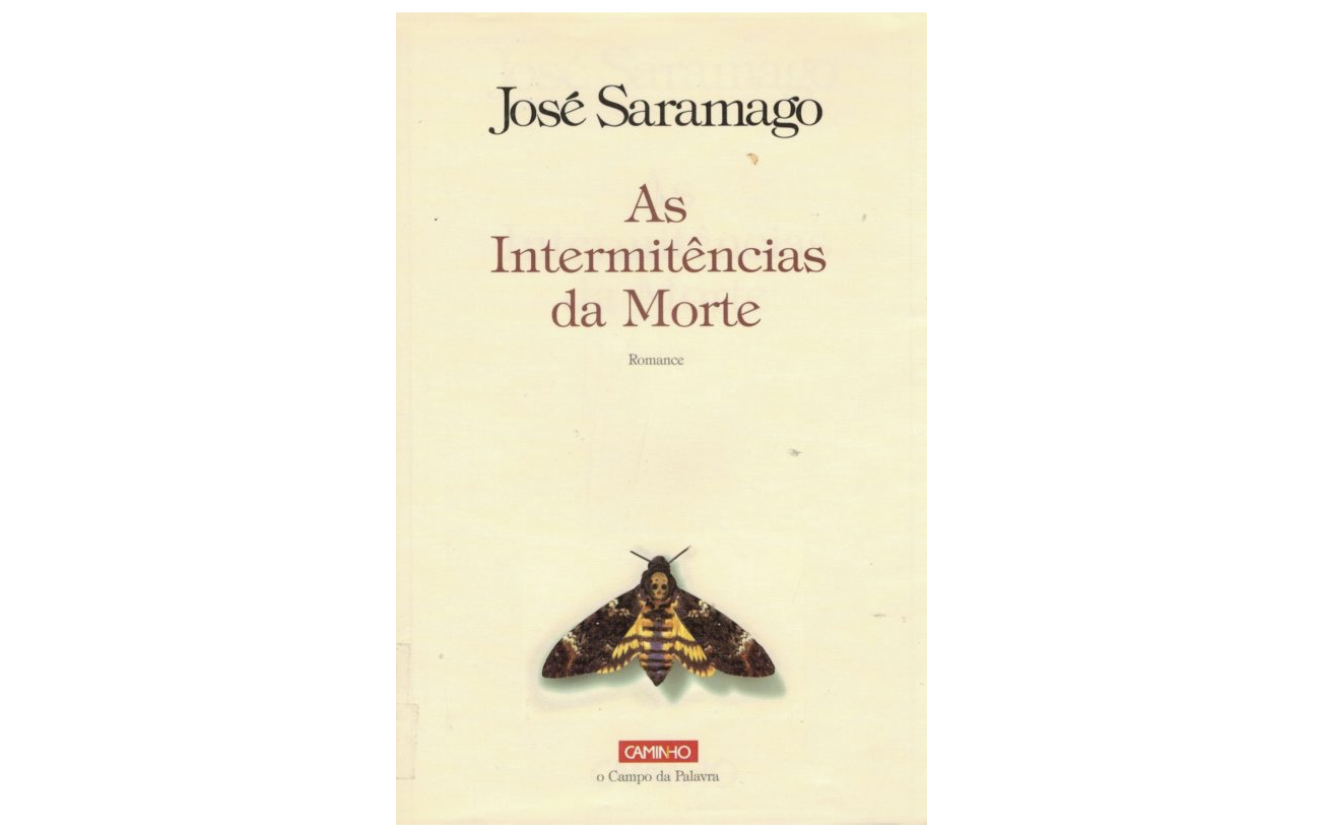

Num romance posterior, Saramago condensaria tudo isto – o real, o amor, o comum – numa imagem tão simples quanto esta: a Morte sentada em casa do homem que ama, vendo-o a adormecer e, pela primeira vez na vida, sentindo “o que era ter um cão no regaço” (Saramago, 2014: 169). Serve este cenário como antecâmara do desenlace de As Intermitências da Morte. O romance imagina a hipótese de a Morte, um dia, se lembrar de suspender o seu ofício letal num país incógnito: interrompe a obrigação de matar. Tira férias. Deixa políticos, clérigos, médicos e coveiros num cómico desnorte, ou no desemprego, para não falar num iminente colapso civilizacional. Entretanto, nessa suspensão, quebrando a rigidez do calendário e da lei que determina, para cada humano, a certeza de vir a morrer, a Morte é tocada pela contingência do acaso: apaixona-se por um homem que se recusa a morrer. Um comum mortal, é certo, mas suficientemente prodigioso para devir incomum, transcendendo a sua finitude e, nesse enlevo, seduzindo a Morte: ele é um violoncelista que, tocando a “suite número seis para violoncelo de johann sebastian bach”, cumprindo o seu solo na orquestra “como se estivesse a despedir-se do mundo, a dizer por fim tudo quanto havia calado, os anseios frustrados, a vida, enfim” (idem: 212), desperta na Morte uma inesperada vontade de ter alguém por companhia. Alguém que a resgate da eternidade, esse outro nome para a solidão.

Capa da primeira edição de As Intermitências da Morte, 2005

“A única resposta que temos para a morte é o amor”, disse o escritor numa entrevista. É sabido que só em 1986 Saramago conheceria Pilar del Rio, a mulher que viria a amar até ao fim dos seus dias. O escritor contava já com 64 anos de idade quando se propiciara aquele encontro. As Intermitências da Morte viriam a lume em 2005, tinha o autor 82 anos. Há truísmos muito óbvios, passe a redundância, que ressaltam nas ligações entre a vida e a escrita, a verdade e a ficção – mas não é por serem óbvios que se tornam, à partida, desmerecedores de um olhar, nem mais crítico, nem menos crítico. Apenas um olhar, na desrazão da sua leveza, como um animal que se encosta a nós e adormece. Um desses truísmos é dizer que o amor a outra pessoa constitui uma força de vida de tal ordem, de tal intensidade, que urge pedir à ficção, às suas artimanhas engenhosas, nada menos que a possibilidade do impossível. Nada menos que pedir à morte um pouco de tréguas, para viver mais algum tempo, poder amar e sentir-se amado, o esplendor do banal que só quem morre conhece.

5.

Casos há em que a morte impregna uma obra inteira, do primeiro ao último livro. A morte, o mal, a malignidade da existência humana, hipocritamente humaníssima. A morte que subjaz a tudo o que existe, cuja omnipresença contamina qualquer percepção de beleza, euforia, simples ternura: um gesto, um sorriso, uma casa, uma cidade, um retrato em família, um prémio literário – tudo. A consciência implacável dos destroços, da ruína imanente ao que se exibe como integridade, coesão, refúgio. Sobras, sombras, despojos, lixo, carcaças, doença. O fim do mundo, o que continua após o fim, a literatura sem literatura, sem pretensões utópicas – e tudo isso nos é dado a ler por uma certa visão da escrita, um determinado pensamento sobre a escrita, e da escrita enquanto pensamento.

Saramago, por exemplo, com o seu pessimismo esclarecido:

Um homem nunca sabe quando a guerra acaba. Diz, Olha, acabou, e de repente não se acabou, recomeça, e vem diferente, a puta, ainda ontem eram floreios de espada e hoje são arrombações de pelouro, ainda ontem se derrubavam muralhas e hoje se desmoronam cidades, ainda ontem se exterminavam países e hoje se rebentam mundos, ainda ontem morrer um era uma tragédia e hoje é banalidade evaporar-se um milhão […] (Saramago, 2006: 296-7).

Mas, ainda assim, o autor é capaz de fazer uma máquina voar à força das vontades humanas, recolhidas por Blimunda nos seus frascos de vidro. Voar continua refém de um certo exotismo quixotesco, espécie de substância interior ao género do romance (como quem conta uma história, reencenando o “era uma vez” das fábulas), à bonomia da imaginação criadora (na senda do realismo mágico), à narração enquanto “festa”, no dizer de Blanchot. A voz do narrador persevera no modo conjuntivo, o modo por excelência das hipóteses e do desejo, condição irradiante dos contos orais que atravessam épocas e gerações (segundo Helder Macedo, os romances de Saramago começam todos com um implícito “E se…”: “E se a Península Ibérica se separasse do continente europeu? E se o Ricardo Reis que não houve regressasse à Lisboa que havia? E se o registo da História fizesse desaparecer o acontecido? E se não houvesse morte?”, Macedo, 2017: 185). A voz do narrador atravessa os tempos na esperança de haver ainda esperança e ouvidos que a escutem, e memória da memória.

Outra coisa, e outro exemplo, é Rui Nunes (n. 1947) e a inclemência do que escreve. A sua escrita é indiscernível da “miopia maligna” que o afecta desde criança e que se agravara nos últimos anos, progressivamente, até a uma cegueira quase total, mas que lhe permite ainda entrever vultos, manchas brancas, filamentos de luz. É essa condição liminarmente física que determinará um dos casos mais radicais e inclassificáveis de experimentação verbal em português, empenhada em mostrar “a fisicalidade que é possível retirar da linguagem”, segundo o autor (Nunes, jornal i, em linha).

Assim, a máquina voadora de Memorial do Convento perde todo o condão mágico e, com Rui Nunes, despenha-se no lixo. Não há mais “e se…”, com a sua reserva de possibilidades incríveis. Há, isso sim, o resto e os rastos dessas possibilidades soçobradas no esgoto do tempo presente. Como um olhar esfaimado, a escrita de Rui Nunes irá deter-se nos mais ínfimos pormenores daquela máquina, numa visão desassombrada do seu desastre, sem esperança ou redenção possíveis: “letra a letra, o som de uma arcaica máquina de morte” (Nunes, 2018: 9). Logos, escrita, morte: há um elo indissociável entre os três, tornando irrisória a busca por princípios fundacionais. Por ser máquina, a morte trabalha sem consciência – e é letra a letra, fazendo-se escrita, devindo cultura, que a morte exibe um rosto. O alfabeto, portanto, nunca nos angelizou (afinal, não falta hoje quem se entusiasme a negar os campos de Auschwitz, o expoente maligno do progresso e das Luzes). A literatura é cúmplice da barbárie, e não o antídoto, ou o bálsamo:

A guerra é um animal sensato, tem os seus mortos disseminados por palavras. Escreve-se muito durante uma guerra, páginas e páginas de notícias, ofícios, inquéritos, estatísticas, apontamentos, romances, por vezes alguns poemas. É um campo de batalha cheio de letras. Fode-se muito durante uma guerra. Só os velhos pensam em Deus. E rezam. Que os novos fodem e matam com igual vigor. Não pensam em Deus, pensam em foder: hão-de encontrar um recanto na sua própria sombra. Ou nas sombras pujantes de uma qualquer ruína. (Nunes, 2020: 42-3).

Capa do livro O Anjo Camponês, 2020, de Rui Nunes

“[…] podem perguntar-me: porque falas tanto da morte? E eu responderei: porque tudo está demasiado próximo. Sempre esteve” (idem, 2014: 89). O modo como Rui Nunes faz dessa proximidade a matéria da sua escrita – matéria difusa, radicalmente promíscua, sob o signo de uma “contaminação” formal entre vários géneros (romance, ensaio, diário, autobiografia, poema em prosa, cf. Barrento, 2016: 66) – afasta o autor dos enredamentos da ficção normativa, do que em nome da ficção se compraz no alibi e na distracção das belas histórias, com as suas personagens, os seus impasses morais, os seus bons valores, o triângulo edipiano e os seus dramas de bolso. Afasta o autor de toda essa ganga ilusória e aproxima o seu olhar da morte. Não a morte que se passeia na rua, disfarçada de mulher, como no romance de Saramago, mas a morte das coisas mortas, dos corpos em sucessiva degradação, como ruínas vivas sem disfarce. Daí a ênfase que o autor aplica à distinção entre a morte e os mortos: numa entrevista ao Expresso, a propósito do seu último livro, O Anjo Camponês, afirma que “a morte é irreal. O morto é real, e isso é que é terrível. Há tratados sobre a morte e sobre os moribundos, mas não sobre os mortos, a não ser os de anatomia” (Nunes, suplemento E, em linha).

Quem se predispõe a escrever, sem instrumentalizar a escrita ao serviço do poder, dos arraiais do livro ou da autopromoção, não pode abnegar nem a merda, nem a morte, nem o lixo: “A merda e a morte são a matéria-prima de Deus” (idem: 46); “A morte é a pedra de toque de qualquer palavra” (idem: 62). O mesmo em relação ao silêncio, que é a impossibilidade de dizer outra coisa senão o erro de qualquer tentativa: o erro – e a errância – que sustém a escrita, que a presentifica, tornando-a sinónima de uma inquietação permanente. Silêncio que aproxima a escrita de Rui Nunes, por exemplo, da poesia de Paul Celan, da fotografia de Paulo Nozolino ou do cinema de Béla Tarr.

Quem sou eu para acusar um homem exacto na sua pele, tão completo nela, que Deus e a eternidade se tornaram excrescências? um homem para quem uma cadeira é uma cadeira, um anjo de pedra é um anjo de pedra, a água do poço é a água do poço, quem sou eu para dar à completude pobre desse homem, e pobre é tudo o que tem um nome, quem sou eu para lhe dar o meu abandono, todos os meus abandonos?

[Este homem, na sua velhice, não chegou à descrença, mas à ausência de descrença e de crença. Chegou às coisas. Olhou-as. E nada mais disse] (idem: 58).

Nada mais disse – e a consciência deste silêncio apenas antecipa o silêncio que se lhe há-de seguir e a correlativa insatisfação, a sua angústia insaciável. “Quanto mais se escreve, mais falta”, aponta em Baixo Contínuo (idem, 2017: 55). E cinquenta anos a escrever, no caso de Rui Nunes – estreia-se em 1968 com o livro As Margens –, corroboram essa facticidade: a escrita nunca basta para dizer as coisas, nem mesmo as mais próximas, as mais íntimas. “São incompletas todas as frases”, repete em O Anjo Camponês (idem: 16). Quanto mais se fala, mais se falha.

6.

Numa entrevista ao jornal i, Rui Nunes dá conta do que o fascina num certo estilo de escrita – como o de Saramago –, estilo menos como técnica e mais como visão, e de como esse fascínio coexiste com uma feroz suspeição relativamente “ao poder da linguagem”, ao modo como as palavras descambam para uma certa “fluência” discursiva, que é precisamente aquela que nos torna reféns das diversas figurações do poder.

É pela crueza da linguagem que a verdade mais simples se manifesta. E a crueza pode estar no palavrão, mas também pode estar na desarticulação sintáctica. E é interessante ver que as pessoas não reagem mal às alterações morfológicas, muitas vezes nem sequer às sintácticas. Aquilo a que reagem mal é à pontuação. Aliás, foi uma descoberta tardia minha. Ouvia as pessoas dizer: “Ai, aquelas vírgulas estão mal postas!” Por exemplo, em relação ao Saramago. Eu gosto do Saramago. Gostava dele como pessoa e gosto do que escreveu, embora não tenha muito a ver com a minha escrita. Mas a vírgula, aquela paragem, aquele cortar o fôlego, aquele sopro que se quer prolongar e não consegue, isso é que é terrífico na escrita. E é por aí que se introduz a violência. (Nunes, jornal i, em linha).

José Saramago e Rui Nunes: ambos ateus, ambos sem Deus, mas acossados pela descrença (e pela ironia que a revela e desdobra). E essa descrença, quando não repúdio total, materializa-se em dois modos muito distintos de pensar a literatura e, inseparavelmente, dois modos contíguos de empenhamento político através da literatura. Para Saramago, o compromisso sinaliza ainda uma promessa de futuro, um horizonte de esperança (daí a estrutura do romance, daí a substância da ficção, daí a mundividência de esquerda, ou o comunismo enquanto “estado de espírito”: a utopia dispõe-se como teleologia, uma forma em forma de história ou narrativa). Para Rui Nunes, o compromisso implica a relação com qualquer coisa que já vem depois do fim de todas as esperanças, a ruptura com todos os convencionalismos da ficção e do “bem escrever”, um estado de crise absoluto, irreparável e inegociável. No primeiro, escreve-se com a imaginação. No segundo, contra a imaginação. No primeiro, resiste-se à luz de um humanismo magoado, mas convicto: “o que é preciso é impedir que o destino seja destino”, proclama o narrador d’O Ano da Morte de Ricardo Reis (Saramago, 2002: 280). No segundo, resiste-se à sombra do humanismo, descentrando-o até à mais vertiginosa dissolução: “uma ruína é / de todas as estátuas a que mais demora a cair. / Uma ruína é. A minúcia de coisa nenhuma”, lê-se em Nocturno Europeu (Nunes, 2014: 81-2).

Não obstante, em José Saramago e em Rui Nunes: a escrita “esteticamente revolucionária”, segundo Sousa Dias, constitui “uma transgressão em acto do sistema de normas que decidem do conceito reinante de literatura” (Sousa Dias, 2016: 203). Num e noutro: o estilo “[é] o que, na obra histórica, excede toda a historicidade e fica a cintilar através da história como um enigma que nos provoca e nos seduz como o apelo, diz Proust, de um outro mundo e de uma outra vida possíveis” (idem: 205). Num e noutro: a voz no texto tornando-se mais que uma voz, voz entre múltiplas vozes, “o ‘meio’ que a literatura usa”, segundo Eduardo Prado Coelho, “para nos conduzir a algo que, no interior das palavras, só pode ser ‘o exterior da literatura’” (Coelho, 1994: 299). Aí, onde as palavras explodem com um súbito excesso de evidência, numa impureza brutal. Onde se desenha de modo irrenunciável a urgência em dissentir, em subverter, se por esse gesto dissidente e subversivo se restitui ao animal humano, por um lado, algo mais distante da indiferença e da alienação entorpecentes – e, como tais, assassinas – com que nos vamos acomodando a isto que somos, e, por outro lado, algo mais próximo de uma liberdade enquanto atitude responsável por si e pelos outros.

7.

Eduardo Prado Coelho, no segundo volume do diário Tudo o que não escrevi:

Devemos suspeitar daqueles para quem as palavras não têm peso nem sabor, descem sem memória até ao texto, sem drama nem intriga. Suspeitemos daqueles para quem o pensamento decorre num espaço indiferente, incapaz de saltos, reviravoltas, torvelinhos, precipitações. Desconfiemos daqueles que nunca se deram conta de que o pensamento se não faz sem atrito e sem afecto, e que usam as palavras sem nunca se entregarem a elas, sem nunca as interrogarem sobre os enredos de que partiram ou as viagens que realizaram. Não podemos confiar naqueles que ignoram que as palavras têm uma velocidade própria, e que nunca viram sintagmas a arder ou vogais em trapézios. Não são homens de palavra. Nem gente junto a quem um animal possa adormecer tranquilo. (Coelho, 1994: 308-9).

Alegria e violência. Vida e literatura. Encostando a cabeça no colo da morte. A volúpia de tudo existir, de tudo me exceder, de eu estar a mais em relação a mim. É quando a escrita entra em convulsão, devém uma ex-crita, no fastio de pertencer a um tempo e a um lugar que não coincidem com o seu desejo. É a impossibilidade de aceitar os grandes conjuntos – verdade, humanismo, deus – sem lhes infligir o golpe da dúvida, uma sombra inquieta. A impossibilidade de aceitar que um texto é apenas o que é: mero acantonamento de palavras, frivolidade lírica, vaidade do escrevente, flor na lapela de peritos e deputados, abrigados no poder das aspas. Ou que um texto carregado de grão, que não se prostre imediatamente aos nossos pés, que não pareça comunicável, digestível, algoritmizável, seja simplesmente posto de parte, confinado à morgue-museu das estantes.

Elias Canetti, numa homenagem ao escritor Herman Broch, dizia que uma das maiores virtudes de um verdadeiro escritor era a de não renunciar ao seu tempo e, em simultâneo, estar contra ele. Por um lado, o verdadeiro escritor “é o cão do seu tempo”, que “em tudo mete o focinho húmido, nada deixa de lado, até volta para trás, começa de novo, é insaciável” (Canetti, 2017: 18). Por outro lado, está contra o seu tempo, isto é, “contra a imagem completa e unitária que só ele tem deste, contra o seu cheiro específico, contra o seu rosto, contra a sua lei (idem: 21). E prossegue:

[…] essa mesma criatura deve, de um só fôlego, ser contra tudo, postar-se contra si próprio e o seu vício, sem jamais deste se poder libertar, continuar assim e estar indignado e, além disso, saber do seu próprio conflito interior! É uma exigência cruel, realmente, e é uma exigência radical; é tão cruel e radical como a própria morte. (ibidem).

Por um lado, esse vício de que fala Elias Canetti é o que desassossega o leitor, tal é a natureza movediça do que acontece nas páginas de Rui Nunes, por exemplo. Não do que sucede – pois isso seria da ordem da sequência, da linearidade espácio-temporal, dos hábitos romanescos –, mas do que acontece, do que nos apanha desprevenidos, do que nos apunhala pelas costas: porque é esse o modo de alguém como Rui Nunes, escrevendo, estar contra tudo, contra si mesmo e contra nós.

Escrevo. E venci. Venci toda a gente que me disse: não escrevas essa palavra, não escrevas assim, escreve bem, escreve como deve ser, escreve o mesmo, sempre o mesmo, e ir5ás (o cabrão de um 5 meteu-se no meio desta palavra) e irás longe, não desiludas quem um dia te elogiou. Quem um dia acreditou em ti. E eu. Puta que os pariu. Irás direito à morte com tambores e fanfarras. E eu. Puta que os pariu. Serás mestre. E eu. Puta que os pariu. Sê pelo menos marginal. E eu. Puta que os pariu.

Pára.

E eu. Puta que os pariu.

(Nunes, 2014: 99).

Capa do livro Nocturno Europeu, 2014, de Rui Nunes

Segundo Deleuze, um escritor serve-se da escrita para se tornar tudo menos um escritor. Usa-a para decepcionar tudo e todos, para trair – em primeiro lugar, traindo-se a si, ao narcisismo imediato do eu, ao açaime da identidade civil e simbólica. Trair expectativas é reivindicar o direito a uma liberdade soberana e infinitamente livre – como uma forma particular de (auto)destruição, esta que apanha de surpresa a voz que escreve em Sauromaquia: “(ao reler o que escrevi, vejo que há palavras que se repetem e impõem um ritmo que eu não pressentira, são erráticos signos da memória que procuram o mais febril lugar do corpo para habitar: a periferia onde, soletrado, me destruo.)” (idem, 1986: 64).

Escrever expulsa o escritor de si mesmo. É nesse sentido que Georges Didi-Huberman fala da emoção enquanto e-moção, ou seja, “uma moção, um movimento, que consiste em colocar-nos de fora (e-, ex-), de fora de nós mesmos” (Didi-Huberman, 2015: 25). Por isso, diz o ensaísta, a emoção constitui uma acção: “qualquer coisa como um gesto simultaneamente interior e exterior, pois quando a emoção nos atravessa, a nossa alma revolve-se, treme, agita-se, e o nosso corpo faz uma data de coisas que não sabíamos que podia fazer” (ibidem).

Didi-Huberman, citando Deleuze, mostra que a emoção não diz “eu”. Porque é da ordem do acontecimento, e não do umbiguismo pessoal. É da ordem da terceira pessoa, não da primeira, tal como sugere Blanchot ao dizer que “há mais intensidade na proposição ‘ele [ou ela] sofre’ do que na que diz ‘eu sofro’” (idem: 29-30). É a esse ele/ela, a esse outro, que se destina “a hospitalidade do porvir”, segundo Derrida, “à leitura do outro e não recusa do outro” (Derrida & Ferraris, 2006: 48). Essa exigência “tão cruel e radical como a própria morte” deixa sempre um lugar à mesa vazio, um convite endereçado ao outro. É o texto como ferida ou abertura que recusa a suturação, a transparência resolvida, o ser humano como um tipo liquidado, sem mistério. O texto como uma inscrição no real e um verdadeiro convite ao diálogo. Pois o que é um diálogo senão a prova, por assim dizer, de que o eu nunca se basta a si mesmo, de que o indivíduo é, antes de mais, um (in)divíduo, um divíduo, um apelo em direcção ao tu, mesmo que este comece por ser um tu tão interior quanto inefável?

É esse o texto que nos diz: Vem. Com tudo o que és, com o segredo insondável que te deixa ser até ao fim o que és, e não o que outros tentarão que sejas, seduzindo-te com os iscos mundanos da vida: um pouco de glória, um cigarro, um salário. Aproxima-te, e essa aproximação desenhará o perfil de todas as partilhas, contágios, leituras. Tu vens, mas estás sempre a vir, por vir. Nunca és tomado como uma expectativa selada. Continuas a chegar sucessivamente, mesmo que já estejas aqui sentado, à mesa, lendo e ouvindo estas palavras. Chegas a uma casa que te acolhe como se fosses estrangeiro. Um estranho na tua própria língua. Porque é o infinito de ti que abre a vida, neste instante, à inquietude extraordinária de não saber o que virá, no silêncio entre nós. E sentimo-nos gratos por isso, por não saber. Porque sim. Enquanto a tensão nos eriça a pele ou nos estremece por dentro, enquanto formos desconhecidos até para nós próprios, algo na vida – o quê, não sei, não saberemos – faz-nos recusar a morte e continuar.

8.

“Vem”, diz Blimunda no fim de Memorial do Convento. Prestes a recolher a vontade de Baltasar, que agoniza num auto-de-fé de 1739, quebra Blimunda o pacto que havia feito muitos anos antes, depois da primeira noite de amor: o de nunca olhar Baltasar por dentro.

São onze os supliciados. A queima já vai adiantada, os rostos mal se distinguem. Naquele extremo arde um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enegrecida, prodígio cosmético da fuligem, parece mais novo. E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Blimunda disse, Vem. Desprendeu-se a vontade Baltasar Sete-Sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Blimunda. (Saramago, 2006: 373).

Se à terra pertencia. À terra, ao corpo, ao sexo, ao despudor de existir. À imanência da vida. Esse absoluto tão ofegantemente próximo na escrita de Rui Nunes, a que se apega o nosso corpo – ao absoluto e à escrita. E a um outro corpo, enquanto promessa tangível de amor, enquanto abertura ao que há de mais iminentemente possível num mundo sem deus, mas tão atulhado de igrejas e falsos profetas: “[…] na dor mais extrema, aquilo que resta, se alguma coisa resta, é o corpo, refúgio dos sem-ninguém, abrigados nele, enrolados nele, mesmo velho, mesmo feio, não sempre, só às vezes, mas a vida é só às vezes” (Nunes 2018: 53). Cada qual na sua irredimível solidão: “Na intimidade de uma ruína” (idem, 2020: 28) – que é aquilo que não tem mais nada a esconder, mais nada que o tempo possa devorar, mais nada de que alguém se possa servir. Segredo absoluto: “Cada um de nós transporta um espaço incomunicável, mas ilumina-nos a mesma noite” (idem, 2005: 68). Noite, segredo. A nuvem fechada, dentro de nós, que Blimunda se recusa a olhar para nos proteger. Sobretudo, de nós próprios.

Referências

Baptista-Bastos (1996), José Saramago: aproximação a um retrato, Lisboa, SPA/D. Quixote.

Barrento, João (2016), A Chama e as Cinzas – Um quarto de século de literatura portuguesa (1974-2000), Lisboa, Bertrand.

Barthes, Roland (2009), O Óbvio e o Obtuso, tradução de Isabel Pascoal, Lisboa, Edições 70.

Blanchot, Maurice (2018), O Livro por Vir, tradução de Maria Regina Louro, Lisboa, Relógio D’Água.

Canetti, Elias (2017), A Consciência das Palavras, tradução de Paulo Osório de Castro, Amadora, Cavalo de Ferro.

Coelho, Eduardo Prado (1994), Tudo o que não escrevi. Diário II, Porto, Asa, 1994.

Deleuze, Gilles (2003), Conversações, tradução de Miguel Serras Pereira, Lisboa, Fim de Século.

Derrida, Jacques (2003), Che cos’è la poesia?, tradução de Osvaldo Manuel Silvestre, Coimbra, Angelus Novus.

Derrida, Jacques & Ferraris, Maurizio (2006), O Gosto do Segredo, tradução de Miguel Serras Pereira, Fim de Século.

Dias, Sousa (2016), O Riso de Mozart – música pintura cinema literatura, Lisboa, Documenta.

Didi-Huberman, Georges (2015), Que Emoção! Que Emoção?, tradução de Mariana Pinto dos Santos, Lisboa, KKYM.

Ferreira, Vergílio (1988), Para Sempre, introdução de Maria da Glória Padrão, Lisboa, Círculo de Leitores.

Macedo, Helder (2017), Camões e Outros Contemporâneos, Lisboa, Editorial Presença.

Nunes, Rui (1986), Sauromaquia, 2.ª ed., Lisboa, Relógio D’Água.

_________ (2005), O Choro É Um Lugar Incerto, Lisboa, Relógio D’Água.

_________ (2014), Nocturno Europeu, Lisboa, Relógio D’Água.

_________ (2017), Baixo Contínuo, Lisboa, Relógio D’Água.

_________ (2018), Suíte e Fúria, Lisboa, Relógio D’Água.

_________ (2020), O Anjo Camponês, Lisboa, Relógio D’Água.

Saramago, José (2002), O Ano da Morte de Ricardo Reis, col. “Mil Folhas”, Porto, Público.

_________ (2006), Memorial do Convento, 39.ª ed., Lisboa, Caminho.

_________ (2011), Cadernos de Lanzarote. Diário II, 3.ª ed., Alfragide, Caminho/LeYa.

_________ (2014), As Intermitências da Morte, 3.ª ed., Lisboa, Porto Editora.

“Não tenho esse sentido do artista torturado. Para mim escrever é um trabalho”, reportagem de Joaquim António Emídio e Alberto Bastos, O Mirante, 15 de agosto de 1992, disponível aqui.

“Não basta compreender o terror. É preciso participar dele”, entrevista concedida a Diogo Vaz Pinto, jornal i, 2 de setembro de 2013, disponível aqui.

“Em Portugal, o racismo e o antissemitismo são fortes”, entrevista concedida a Cristina Margato, suplemento E, 8 de março de 2020, disponível aqui.