Entrevista: Geovani Martins: “Acho importante escrever como as pessoas falam, acredito que a linguagem escrita está sempre atrás da linguagem oral”

“Via Ápia”, primeiro romance do escritor brasileiro Geovani Martins, transporta o leitor numa viagem até ao coração da Rocinha, através da sua própria experiência, abrindo as portas da favela ao mundo e propondo novos imaginários para esse território.

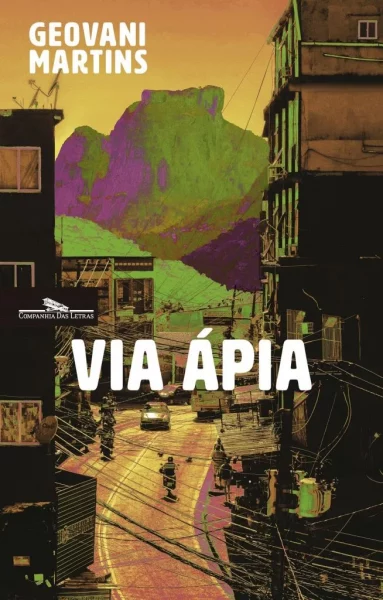

Autor de “O sol na cabeça”, coletânea de contos, e o seu primeiro livro, editado em Portugal em 2019, Geovani Martins, de 31 anos, acaba de publicar “Via Ápia”, na Companhia das Letras, que será lançado na próxima terça-feira, na livraria da Travessa, em Lisboa, um romance que lhe demorou dois anos a escrever, de 2020 a 2022, mas que o habita há mais de uma década.

“Morei na Rocinha no período que retrato no livro, várias dessas experiências e sensações acompanharam-me ao longo destes anos, e o desejo de um dia materializar isso e contar uma história que conseguisse resgatar esse momento e colocá-lo como objeto de discussão nasce dessa vivência e desse desejo que venho alimentando”, contou, em entrevista à agência Lusa.

A história passa-se entre 2011 e 2013 e segue cinco jovens daquela favela, cujas vidas são transformadas pela instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

O livro está dividido em três partes – antes, durante e depois da chegada da UPP – e o enredo inspira-se nos anos em que Geovani morou na Rocinha e viveu com expectativa a chegada daquela unidade e as suas consequências no dia-a-dia.

O ‘gatilho’ para a história foi o aumento da violência policial no Rio de Janeiro nos últimos cinco anos, que o levaram a pensar numa perspetiva histórica, de como essa violência policial foi escalonando na cidade e quais foram os eventos principais que empurraram aquela população “para o buraco onde vive hoje”, descreveu, acrescentando que tinha em mente outras ideias, mas o momento social, político e histórico que se vivia acabou por direcioná-lo para esta história.

O escritor recordou a “chacina do Jacarezinho” (operação da polícia civil naquela favela, em maio de 2021, que resultou na morte de 29 pessoas), e como os moradores, meses depois, ergueram um pequeno memorial com o nome das pessoas mortas, que a polícia militar destruiu.

“É um Estado que mata a sua população e depois mata de novo, matando o direito à memória. O livro é algo que a polícia não acessa, não consegue destruir. Já está para sair em cinco países e circulando no Brasil. A imposição da arte em cima desse desejo pela memória, dessa necessidade da construção da memória e também de propor novos imaginários para esse território” está na base deste romance.

Para Geovani “é muito importante ver fotos da Rocinha no caderno da cultura, no caderno da arte” da imprensa, como tem acontecido desde o lançamento do livro, “colocando novas possibilidades para aquele território e aquelas pessoas”.

A recepção que o livro tem tido, nomeadamente nas favelas e nas escolas, onde muitos professores estão a adotá-lo, é grande e abarca públicos distintos, criando uma ponte entre os alunos e a literatura, destaca.

O autor olha para o seu trabalho como 100% autobiográfico, porque a escolha de um personagem, de um cenário e de uma situação já fala da sua biografia, de quem é, de como cresceu, como se educou e como aprendeu a absorver essas questões.

“Não consigo diferenciar essas duas coisas porque mesmo quando invento a história (…), a realidade está ali, enquanto motor para a minha imaginação, para a minha perceção das coisas, para a minha leitura social estrutural”, e “todos os personagens sou eu, inclusive os ruins, inclusive os policiais, porque é a maneira como eu olho para eles e não como eles são”, explicou.

A experiência que viveu na Rocinha e a violência de que foi vítima convenceu-o de que o combate ao tráfico de droga é mais nocivo do que o consumo, e foi isso que quis dizer no livro, que “a repressão causa mais vítimas irreversíveis do que o próprio consumo”.

“Já tive uma arma apontada para mim várias vezes por ser usuário de drogas, nunca estive nem próximo de ter uma ‘overdose’, com nenhum tipo de substância. Eu costumo dizer que a maconha, e as drogas em geral, não são proibidas no Brasil. É proibido ser preto no Brasil, porque outras pessoas consomem droga com uma naturalidade muito grande e com qualidade melhor”, afirma o escritor.

“Isso é mais uma violência estatal. Fazer uma distinção social até das substancias ilegais. Foi isso que quis dizer com este livro. Esse é o tema principal, a estrutura que segura o romance”.

A reboque deste conceito, o escritor fala também da critica à distinção de classes e da sátira à elite económica que percorrem todo o livro.

Logo no inicio da história, um dos jovens protagonistas despede-se do seu trabalho de ‘garçom’, na festa de aniversário de uma criança, desabafando que nunca mais precisará de “servir aquela gente que não tem capacidade de cantar os parabéns dos próprios filhos sem ajuda profissional”.

“É um livro que propõe essa reflexão e principalmente que tenta expor algumas dessas estruturas. Eu acho absurdo ver pessoas que estão em posições de comando e estão ali manejando a vida de várias pessoas, e não têm capacidade de lavar o próprio banheiro. Isso para mim é muito problemático e revela muito da capacidade de essas pessoas serem profissionais”.

Uma das grandes originalidades da obra é a linguagem utilizada, que reproduz, na escrita, a gíria falada na Rocinha, uma opção que pretendeu documentar aquela cultura.

“Acho muito importante escrever como as pessoas falam, eu acredito de verdade que a linguagem escrita está sempre atrás da linguagem oral”, afirma Geovani, explicando que está sempre nessa “corrida” de tentar alcançar a oralidade com a grafia, pois embora saiba que nunca o conseguirá totalmente, gosta desse “movimento constante de tentar escrever o mais próximo de como as pessoas falam”.

“Acho fascinante e muito revelador da ‘psiqué’ das pessoas e da personagem a maneira como ela verbaliza as coisas, não é só pelo efeito estético, a maneira como as pessoas falam revela a maneira como entendem o mundo, porque a gente se organiza através das palavras”.

Esta “inventividade” e “originalidade” da linguagem, construída com “técnica impecável”, como foi salientado pela critica brasileira, deve-se também à herança dos griôs, de origem africana, contadores de histórias que se perderam no tempo por não serem impressas.

A literatura africana do século XX e XXI joga também um papel importante, na medida em que o autor se sente “muito influenciado” por esta escrita e pelos seus autores, particularmente os nigerianos Chinua Achebe e Chimamanda Ngozi Adichie e o senegalês Abasse Ndione.

A escrita entrou na vida de Geovani como uma forma de lidar com a timidez. Começou a ler aos quatro anos e aos oito escrevia “poemas de amor inconfessos”, depois mudou-se de Bangu, onde nasceu, para Vidigal e teve uma “dificuldade enorme de ressocialização”, admitindo que só conseguiu voltar a fazer amigos quando começou a “fumar maconha”.

“Antes disso, os meus únicos amigos eram o papel, a caneta e os livros. Escrevia muito, diários, crónicas, escrevia para mim, como uma espécie de processo terapêutico”.

Além deste sentido mais íntimo, de “conseguir elaborar sentimentos e solidões”, a escrita tinha também um lado mais prático, que era o da possibilidade de lhe dar uma profissão, um modo de sustento, sendo ele alguém que abandonou cedo a escola e pouco mais sabia fazer além de escrever.

“Então, a literatura também era essa janela onde o sol brilhava, onde a vida podia ser diferente. […] A literatura sempre foi uma mão amiga para me dizer: ‘Cara, vem comigo, que é possível rasgar esse contrato que te fizeram assinar, pela família que você tem, e construir uma nova possibilidade de existência e de estar nessa sociedade’”.