Malásia e Singapura. Não-lugar como casa

João Tamura nasceu em Lisboa, nos anos 90. É músico, poeta e fotógrafo. Partiu, em setembro de 2022, numa viagem sem data de regresso ou destino definido. “Não-lugar como casa” em referência ao conceito de “não-lugar”, criado pelo antropólogo Marc Augé — é a série de crónicas que documentam essa viagem, numa simbiose entre as suas linguagens prediletas — a prosa e a fotografia analógica.

Começou a Copa. Os homens sentados em redor da mesa dividem um roti, nunca desviando o seu olhar da pequena televisão suspensa ao fundo da sala. Nesta, Portugal defronta o Gana. Visto uma camisola do Benfica — é, para além do passaporte, o único totem que me liga ao lugar de onde vim e de onde sou. A maioria dos restantes veste a camisola da seleção portuguesa, com Ronaldo, 7, nas costas.

— Where you from?

— Portugal! [e aponto para a pequena televisão];

— Portugal?! My favourite country, lah! (1)

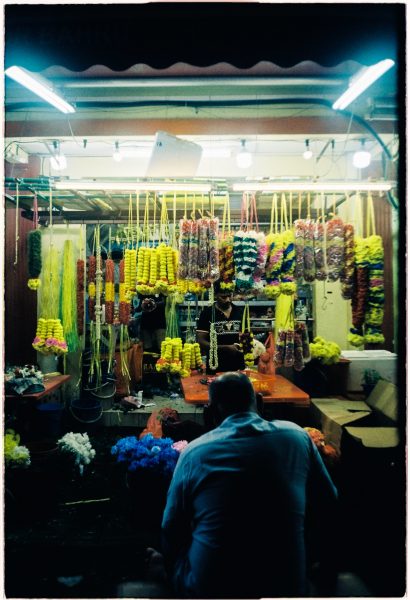

Os homens que aqui se sentam não vieram assistir Portugal, mas sim Cristiano Ronaldo. É com eles que partilho o sofrimento desta noite — o meu, pelo parco futebol praticado pela nossa seleção; o deles, pois Ronaldo tem falhado demasiados passes, demasiados remates. Estamos em Brickfields, bairro historicamente ligado à comunidade indiana de Kuala Lumpur, e onde alugámos um quarto. Brickfields, ou Little India, é um ataque aos sentidos: as buzinas soam ininterruptamente, sem motivo aparente; rapazes lançam foguetes e dançam no meio da estrada, celebrando um aniversário; os aromas a noz-moscada, cominho, e cúrcuma ascendem das ruas e penetram as escadas do nosso prédio. O restaurante está a abarrotar; eu e a Sara dividimos a mesa com mais dois rapazes. O futebol tem a poderosíssima capacidade de nos unir ou de nos separar, consoante as ocasiões, consoante as nossas cores. Neste caso, como somos portugueses, somos bombardeados por sorrisos e por curiosidade. Discorremos sobre os lugares de onde viemos e sobre como aqui viemos parar. Nunca trocamos olhares — esses, durante 90 minutos, pertencem unicamente à televisão suspensa ao fundo da sala.

— We love Ronaldo! Have you seen the statue?!

— Yes, of course! In Madeira!

— Noooo! In India!

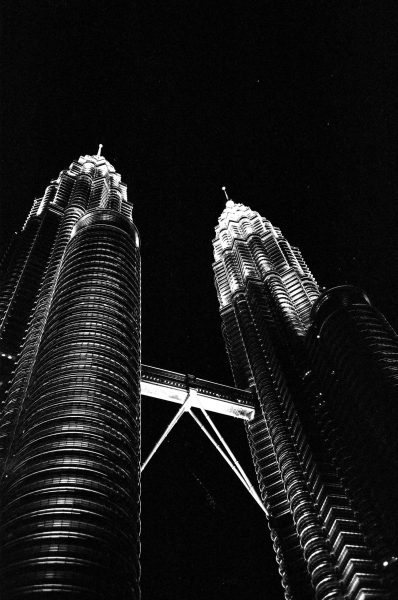

E rapidamente o seu Samsung exibe a foto da estátua em honra do português, recentemente erguida em Goa. Pouco depois, os homens gritam “Siiiiii”, após Ronaldo concretizar o penálti do 1-0. Levantam-se, imitam a mundialmente famosa celebração do capitão da seleção nacional, e abraçam-se, em euforia. São homens que vieram para Kuala Lumpur para construir os arranha-céus e os condomínios de luxo da capital. Aqui permaneceram para construir as autoestradas que ligam Kuala Lumpur a Malaca, e Malaca a Johor; e, agora, constroem a linha de metro que, em 2027, ligará a Malásia a Singapura. Após desembarcarem e cruzarem os postos de imigração do aeroporto, são acolhidos por amigos e familiares que já antes haviam feito essa mesma travessia, e que os auxiliam a aprender a língua, os costumes, e as dinâmicas da metrópole. Grande parte daquilo que ganham retorna a casa: a Varanasi, a Kerala, a Patna. Muitos trabalham para um dia também retornarem: para construirem uma moradia, fora da cidade; para abrirem uma loja; para comprarem um carro em segunda mão. Outros, trabalham para trazerem a família para junto de si. Vejo-os nas paragens de autocarro, pós-trabalho, em vídeo-chamadas em bengali ou hindi, a acalmarem a saudade e a solidão por breves instantes. Olho de soslaio para os pequenos ecrãs que os estendem através do Índico, e vejo os sorrisos nos rostos femininos que pacientemente aguardam um bilhete de avião com o seu nome gravado, ou a ânsia dos filhos que tanto anseiam o seu abraço. Vemos a Copa, neste restaurante lotado; lotado por homens como aqueles que construíram os estádios que vemos através da televisão, e todas as estradas até estes; lotado por homens que apalpam o desconhecido, a incontáveis quilómetros de casa, em busca de uma vida menos magra; homens que travam lutas inimagináveis, inenarráveis; homens que diariamente pontapeiam a fome e o sono, enquanto o comboio os embala, rumo ao trabalho, antes do sol raiar. Soa o apito final e Portugal vence por 3-2. O restaurante suspira de alívio e esvazia-se num ápice: todos se apressam em direção a casa, em busca das horas de sono que lhes permitam suportar um novo dia.

Fiquei sem emprego a 21 de agosto de 2020. Trabalhava numa companhia aérea, com um contrato de trabalho a termo certo. Iria celebrar o meu quarto ano com a companhia — e a consequente efetivação nos quadros da empresa. No entanto, tal não aconteceu — a pandemia foi usada como justificação na carta de rescisão que eu e os meus colegas recebemos nas nossas caixas de correio. No dia em que devolvemos o nosso material ao escritório, fomos recebidos com tranquilizadoras promessas: “É obrigatório cortar custos! Mas assim que isto da pandemia acabar, todos voltarão!”. No entanto, tal não aconteceu.

Tinha profundo apreço pelo meu trabalho — a aviação sempre me fascinou. Quando criança, dizia querer ser futebolista; se não futebolista, piloto de avião. Tinha profundo apreço pela companhia que representava — com eles fiz o meu primeiro voo, um Lisboa — Orly, na única viagem de avião que fiz com ambos os meus pais; com eles viajei pela primeira vez para fora da Europa, num Lisboa — Fortaleza, quando com a minha mãe fui para o nordeste brasileiro; e com eles viajei sozinho pela primeira vez, num Lisboa — Newark, há mais de uma década. Estive sem emprego durante 4 meses — usei esse tempo para escrever e gravar o meu disco, Ossos de Prata, com o meu amigo e produtor Beiro. Em dezembro encontrei emprego numa multinacional de transporte de mercadorias. O meu novo trabalho em tudo era distinto do anterior: outrora tão habituado aos horários rotativos, à ebulição do aeroporto de Lisboa, e às noites em branco a tentar solucionar os atrasos para São Paulo ou o cancelamento do Lisboa — Miami, agora despertava diariamente à mesma hora, antes do sol nascer; abria os estores e fervia café enquanto, pelo canto do olho, espiava se aquele artefacto tecnológico, gentilmente cedido pela transportadora, já solicitava a inserção do username e da password, necessários para o login. “Eh pá, isso parece um problema de autorizações. Apanha lá o comboio e resolvemos isso no escritório”; e calçava as botas, vestia o casaco, tapava nariz e boca com uma das dezenas de máscaras N95 que repousavam por casa e, com o computador às costas, caminhava até Sete Rios. Não distinguia as terças das quintas — muito menos as segundas-feiras das quartas. Almoçava frente ao ecrã, batendo infinitos relatórios, monitorizando mercadoria atrasada, procurando mercadoria perdida, e pedindo todas as desculpas do mundo ao nosso cliente por não conseguirmos percorrer os 1567 quilómetros entre Bruges e Madrid em menos de 30 minutos. Permaneci um ano e meio na empresa. Poupámos ao máximo, durante esse tempo: não jantávamos fora, nem saíamos à noite; deixámos de ir a concertos e ao cinema. A Sara começou a dar aulas de inglês online e eu, pós-trabalho, aceitava todas as propostas que me surgiam: fotografei eventos e concertos; pintei paredes e fiz mudanças. Vendemos quase tudo o que tínhamos em casa: vendi todos os meus livros e discos através do Instagram, e roupas e móveis através do OLX e do Marketplace do Facebook. Vendi a minha câmara digital ao meu amigo Francisco e dei o meu carro ao meu pai. E, após a Sara tanto insistir, comecei finalmente a vender os prints das minhas fotografias. Telefonei à minha mãe: “Olha, podemos ir ter contigo durante uns tempos?” A 21 de julho comprámos os bilhetes Lisboa-Maputo. A 22 de setembro os agentes de imigração no Aeroporto Internacional de Mavalane carimbavam o nosso passaporte.

Vamos de autocarro para Johor, a cidade mais a sul do país, na fronteira com Singapura. A fronteira de Johor é uma das mais movimentadas do planeta: é diariamente atravessada por mais de 300000 pessoas e, em horários de maior trânsito, o trajeto de 2.40 quilómetros que separa os dois lados do estreito pode demorar mais de três horas a ser percorrido. A maioria daqueles que fazem esta travessia diária são malaios que encontram em Singapura um salário muitas vezes superior àquele que encontram do seu lado do estreito. Vivem em Johor, onde as rendas são 80% inferiores àquelas da cidade-estado insular. Mas não só: uma garrafa de água de 33 centilitros custa 1€ em Singapura, mas somente 0,33€ em Johor; um quilo de arroz custa 2,50€ em Singapura, mas somente 0,65€ em Johor; e um bilhete de cinema custa 10€ em Singapura, mas somente 3€ em Johor. Aos fins de semana, este movimento pendular é inverso: são os singapurenses que atravessam o estreito para esvaziarem as prateleiras dos supermercados de Johor, e para encherem o depósito dos seus veículos em solo malaio, onde tudo é mais barato; são os singapurenses que lotam as salas de cinema, os restaurantes de luxo, e o areal das praias de Desaru, onde os dólares que carregam na carteira se estendem e parecem não ter fim.

Portugal perde com Marrocos e para quê dormir se temos que estar no aeroporto daqui a quatro horas. Que estas duas canecas de café nos façam esquecer a deceção de não passarmos às “meias” e nos mantenham acordados até ao nosso voo. O Grab (2) aguarda-nos à porta do prédio e as nossas mochilas, como sempre, pesam em demasia — descer as escadas com estas às costas é uma tarefa árdua e penosa. Os 27 minutos que demoramos a percorrer os 29,3 km que separam o centro de Johor do aeroporto de Senai em muito contrastam com o trânsito do outro lado da autoestrada: em direção a Singapura, a infinita fila de Protons e Peroduas (3) parece não ter fim. Pergunto ao nosso condutor quanto tempo crê demorarem estas pessoas a alcançar a cidade-estado.

— Probably two hours, sir.

E juro nunca mais queixar-me do trânsito na 2ª circular, ou esquecer o privilégio de cruzarmos fronteiras, não por necessidade, mas por opção.

Apesar da madrugadora hora, o aeroporto está lotado. As mochilas continuam a pesar-nos em demasia, e carregá-las até à área de check-in é de novo uma tarefa quase hercúlea. Do outro lado, os homens que desembarcam do 6051 da airasia, vindos de Kuala Lumpur, onde fizeram escala, aguardam a sua vez frente ao balcão de imigração. As suas viagens começaram há longínquas horas, no aeroporto de Daca, de Katmandu, de Nova Deli. Vêm juntar-se a muitos outros, na construção da tão ansiosa linha de metro que promete terminar com o quase constante trânsito sobre o exíguo estreito. Eu e a Sara passámos meses a decidir os objetos que preencheriam as nossas mochilas, para esta viagem; a escolha a que estes homens são obrigados é mais imediata que a nossa: pegam as poucas roupas que têm no armário, um ou dois pares de sapatos, alguns produtos de higiene, as rúpias que têm na carteira e que, à chegada, trocarão para ringits, e uma mica capaz de guardar o passaporte, o contrato de trabalho, algumas fotos tipo passe, e a restante documentação que possa ser solicitada aquando a chegada a este lado do Índico. E prometo nunca mais queixar-me do privilegiado peso e tamanho das nossas mochilas, nem por termos de enfrentar o sempre intimidante interrogatório dos agentes de imigração, não por necessidade, mas por opção.

(1) – Sufixo enfático: pode mostrar tanto entusiasmo, alegria, desagrado e exasperação;

(2) – Empresa de ride-hailing, semelhante à Uber;

(3) – Marcas malaias de automóveis que, apesar da parca exportação, dominam o mercado interno.