McCarey, Ozu, Haneke e os retratos da velhice no cinema

“Getting old is not for sissies”

Bette davis

Em A Velhice (1970), Simone de Beauvoir afirma que a velhice é sempre o outro, já que o sujeito não a imagina em si; o idoso dificilmente se vê como tal, e o jovem ignora a velhice que já existe no próprio corpo. No seu longo estudo dividido em duas partes, a autora começa por desenhar uma abordagem sociocultural da velhice, incidindo primeiramente, quer na percepção das famílias em relação a este fenómeno, ou na maneira como vários autores o estudaram e exploraram ao longo da história – dentro da sociologia, da filosofia, da literatura de ficção, etc. – e, na segunda parte, analisa a percepção íntima do indivíduo idoso. Se, desde os tempos mais antigos, o envelhecimento foi percepcionado como o declínio do organismo – irremediavelmente ligado ao processo de degradação do ser humano – ao mesmo tempo estabeleceu-se em várias culturas como um fenómeno associado à veneração e respeito. Também Simone de Beauvoir refere o estatuto do velho idoso como a figura suprema da família, pela qual é obrigatório nutrir-se todo o respeito; em Da Velhice (44 a.C.) Cícero desenvolve a tese de que a ‘arte de envelhecer’ reside no acto de encontrar o prazer que todas as idades proporcionam, pois todas têm as suas virtudes; em As Leis, Platão insiste obstinadamente nas obrigações dos filhos para com os velhos pais, devendo-se sacrificar pelos mesmos se assim for necessário.

Como observar a ambiguidade que perpassa o fenómeno da velhice? Se, por um lado, a figura do indivíduo idoso foi consagrada dentro de várias culturas ao longo do tempo, continua a ser urgente denunciar e rectificar a negligência da sociedade perante este fenómeno. Desde a solidão, a discriminação etária, a decadência mental e física, a sensação de inutilidade e da perda da dignidade, são diversos os factores que assolam o indivíduo idoso, mesmo apesar do seu estatuto (no Japão, por exemplo, comemora-se desde 1947 o Dia de Respeito ao Idoso (Keiro no hi), que foi decretado como feriado nacional em 1966). Mas esta ambiguidade existe devido à própria natureza reversível do fenómeno, pois, como disse Beauvoir, a velhice sempre foi vista – e é-o – o declínio natural do organismo, impossível de ser controlado pelo ser humano. Independentemente de existir ou não discriminação etária ou o voluntário desprezo dos filhos para com os pais, o idoso é forçado a suportar todas as diversas e por vezes tormentosas intempéries da velhice, pois, como afirmou Bette Davis, “Getting old is not for sissies”.

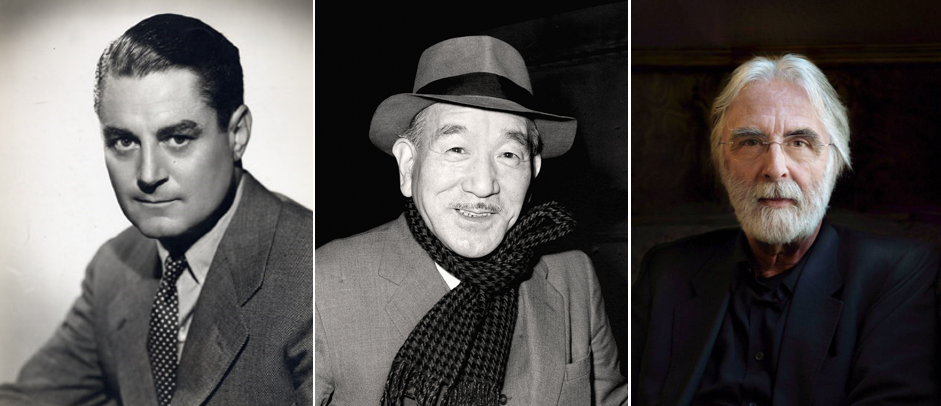

Beauvoir afirma que o século XX refreou vários problemas da velhice, sobretudo com o avanço da medicina e da farmacologia, que permitiu que muitos desconfortos típicos do envelhecimento do organismo fossem atenuados; ainda assim, as representações sociais deste fenómeno tornaram-se a modificar, e o indivíduo idoso passou a ser mais associado à obsolescência do que a uma figura de respeito – devido talvez à evolução industrial e urbana, o crescimento demográfico, e, consequentemente, as drásticas alterações no modo de vida das grandes cidades, – sobretudo no que diz respeito ao trabalho – que começou a impulsionar-se no século XX – fenómeno que coincide com o surgimento e o desenvolvimento do cinema. Perante isto, como é que o cinema reproduziu os problemas do indivíduo idoso no seu tempo presente? Tomando como referência os realizadores Leo McCarey (Make Way for Tomorrow, 1937, Estados Unidos da América), Yasujiro Ozu (Banshun, 1949 e Tokyo Monogatari, 1953, Japão) e Michael Haneke (Amour, 2012, França), testemunhamos dimensões distintas e pertinentes deste fenómeno em períodos e cinematografias diferentes, desde a primeira metade do século XX até ao presente.

Make Way for Tomorrow/A Cruz dos Anos (1937) ilustra a vida de uma família norte-americana na década de 30, um período ainda não convalescido da Grande Depressão, e, abraçando temas tão elementares como as divergências familiares e as diferenças entre gerações, o filme revela-se um idiossincrático representante do melodrama norte-americano, um dos géneros mais populares da Golden Age de Hollywood. Lucy e Bark, um casal de idosos, convocam uma reunião familiar com os filhos para os informar que vão perder a casa para o banco por não conseguirem saldar uma dívida. E, ainda que Leo McCarey dispense uma visão sentimentalista, o seu filme foi descrito por Orson Welles como “a movie that would make a stone cry”. A obra de McCarey não é sentimentalista porque consegue despertar no espectador o sentimento de compaixão e frustração perante a condição de Lucy e Bark a partir do registo do seu quotidiano e de situações pouco inusitadas, sem precisar de ‘vilanizar’ os filhos ou vitimizar o velho casal.

Na primeira sequência de A Cruz dos Anos, o harmonioso e pitoresco quadro da casa do velho casal, embutida num bosque, com o telhado revestido de neve, vem contrastar com o ambiente para onde eles se acabam por mudar – Lucy para Nova Iorque, Bark para outra cidade mais pequena, separados por vários quilómetros de distância. O choque que acomete o velho casal na sua mudança ocorre sobretudo pela súbita separação, mas também pela diferença que encontram no estilo de vida dos filhos, no qual não se conseguem integrar – precisamente a modernidade que urgia no século XX, que não é benevolente, nem para os filhos, nem para Bark e Lucy; os filhos vêm-se incapazes de proporcionar o devido conforto aos pais, e estes, por sua vez, vêm-se incapazes de aceitar que a tradição familiar do seu tempo deixou de ter lugar no presente. Lucy é mais indulgente e compreensiva do que Bart, pois, mesmo sabendo que jamais será feliz como no passado, acaba por aceitar o destino de ambos – um destino confinado à adaptação forçada a um tempo e lugar que não é o deles. Se McCarey dispensa o sentimentalismo e o maniqueísmo em A Cruz dos Anos, é para conseguir um retrato mais próximo do real, desprovido de artificialismos; a angústia que sentimos durante o filme é ampliada porque nós acreditamos na veracidade do que vemos, e sobretudo porque somos forçados a aceitar que os filhos não são ‘vilões’, mas tão-só pessoas comuns que poderíamos perfeitamente ser nós, os espectadores.

Quem viu A Cruz dos Anos e Tokyo Monogatari/Viagem a Tóquio (1953), de Yasujiro Ozu, encontra imediatamente semelhanças entre ambos os filmes. Leo McCarey criou em A Cruz dos Anos um sensível e pertinente retrato da velhice numa América cosmopolita e conturbada, mas Yasujiro Ozu – que nunca casou nem teve filhos – tem esta consternação muito presente em todo o seu universo fílmico. O cineasta sintetiza na sua filmografia a consternação com o devir, o espectro da solidão e do temor acarretado pelo fluir do tempo, pelas intempéries e intimações da velhice – a doença, o prenúncio da morte. Viagem a Tóquio narra a viagem de um casal de idosos à capital japonesa, onde estes se confrontam com a indiferença despropositadamente cruel dos filhos, sem tempo para lhes conceder a atenção que eles talvez careçam – mas que o velho casal jamais reclama. Também em Banshun/Primavera Tardia (1949), Ozu explora novamente a velhice através da relação afectuosa entre um pai e uma filha que se vê postergada pelas obrigações sociais e culturais – a filha que deve casar, como é apontado por todas as pessoas em redor, ainda que não seja essa a sua vontade, já que a mesma teme pela solidão do pai. A forma como Yasujiro Ozu imprime densidade emocional a partir de banais segmentos do quotidiano é uma das marcas idiossincráticas da sua filmografia; em Primavera Tardia, não é tão-só a velhice que Ozu se propõe observar, mas também a própria consternação da filha – com a qual o realizador partilha uma profunda afinidade emocional, como vemos pela temática recorrente da sua obra e pela própria experiência de vida – que avança, impotente e melancólica, para um destino que não almeja, mas que o próprio pai estimula, disposto a todos os sacrifícios pela mesma.

Diz-se que Primavera Tardia é essencialmente sobre o amor paternal recíproco – neste caso, entre um pai e uma filha – e também sobre o sacrifício mútuo. Ambos os personagens temem pela solidão um do outro; a filha, pela solidão do pai caso se case, e o pai, pela solidão da filha, quando chegar a sua morte. Perante isto, somos forçados a evocar várias das perspectivas de autores que se debruçaram sobre o tema, e consolidaram também reacções culturais ao fenómeno da velhice, em que se enaltecia, muitas vezes, a valorização das pessoas mais velhas, como verificamos pela perspectiva platoniana de que os filhos devem total respeito aos pais, devendo-se sacrificar pelos mesmos. Todavia, em Primavera Tardia, Ozu celebra – e honra – a figura do velho pai através do próprio sacrifício que este faz pela filha. Os julgamentos são deixados para o espectador – seja para com as pessoas que, em Primavera Tardia, insistem que a obrigação da filha é casar-se, ou para com os filhos do velho casal em Viagem a Tóquio – já que Yasujiro Ozu encontra a densidade emocional das suas histórias precisamente na naturalidade e espontaneidade da narração, na posição de mero observador partilhada com o espectador – reforçada pelo plano tatami, em que a câmara é colocada na posição do olhar de um outro personagem sentado no tapete tatami – e pelas sequências que captam a placidez dos interiores, dos exteriores, da paisagem que cerca os personagens. O plano final de Viagem a Tóquio capta precisamente, a partir da sequência da paisagem que envolve a casa onde o velho patriarca vive, solitário, essa inevitabilidade do destino muitas vezes cruel, irremediável.

Todavia, não há crueldade humana nestes filmes, isto é, os personagens, nomeadamente os filhos, que não têm tempo para os pais, não o fazem movidos por uma índole vil, desprezível – tanto nas obras de Ozu como na de McCarey. Os filmes não são sobre a crueldade humana, sobre a discriminação etária, sobre a insensibilidade, mas sobre as intempéries naturais do fenómeno da velhice. Mas em Amour (2012), de Michael Haneke, essas intempéries já não se prendem com a falta de tempo que os filhos têm para com os pais, mas sobre o processo de declínio do organismo de que nos fala Beauvoir (1970) na sua forma mais aterradora. No princípio de Amour, Georges e Anne, um casal de professores de música aposentados que vive em Paris, chegam a casa e deparam-se com a porta arrombada. Porém, não está ninguém em casa; a estranha, inexplicável situação coincide com o despoletar do processo de decadência física e mental de Anne, que nós testemunhamos de forma visceral e impetuosa. A porta arrombada em circunstâncias desconhecidas simboliza quiçá a imiscuição da morte na vida harmoniosa do velho casal; após esta se instalar no apartamento, vai carcomendo Anne – após a mesma sofrer uma trombose repentinamente – e, concomitantemente, a vida de Georges, que é inexoravelmente levado ao limite à medida que a esposa vai sucumbindo à doença.

Michael Haneke chegou a afirmar que Amour não é sobre a velhice, mas, como o próprio título aponta, sobre o amor. Ainda assim, o espectador olha para o tormento de Anne e Georges com o irrepreensível temor que acomete qualquer ser humano quando se coloca a pensar nas vicissitudes da velhice – a sua ou a dos que o cercam. Suprimindo as fronteiras entre o real e o irreal, Haneke penetra densamente no processo de degradação de Anne que também passa a ser o de Georges, estribando a atmosfera abominável e perversa a partir do quotidiano banal. As sequências que quebram a linearidade da narrativa, como no final, em que encontramos Anne como era antes da doença, não pretendem consolar o espectador de todo o tormento testemunhado; ao invés, prorrogam a dor que o espectador, inicialmente, encontra em Anne, pois passa a ser também a dor de Georges. No final, esta sequência parece revelar-se a fantasia do marido, lúcido ou alienado: a ilusão como reduto ou como devaneio, não sabemos ao certo.

Amour materializa um dos grandes temores do ser humano – a noção da perda da dignidade que acomete Anne, que passa a repugnar a própria aparência, movida pela sensação de impotência e inutilidade. A solidão que emana dos planos que captam a casa vazia, silenciosa, fazem-nos recordar de certas sequências em Viagem a Tóquio, em que a iminência da efemeridade é entenebrecida pela ausência de pessoas, da felicidade, e pelo isolamento condenatório.

Michael Haneke chegou a dizer que o sentimentalismo é nocivo porque não deixa a emoção fluir – pressuposto que o próprio realizador, assim como McCarey e Ozu, adoptaram rigidamente nas suas obras. A duplicidade que existe na maneira como o indivíduo mais novo vê o mais velho, a angústia daquele que se vê a envelhecer e que tem de abdicar do que outrora julgava imprescindível, o espectro da efemeridade e a inadaptação à urgência da modernidade, todos estes subtemas são explorados por estes realizadores, que, no seu conjunto, mostram a velhice como um universo cujos temores e anseios não mudaram muito. Existem muitas outras obras no cinema que se evidenciaram como sensíveis e sapientes reflexões sobre este fenómeno, como Umberto D./Umberto D. (1940), de Vittorio de Sica, Smultronstället/Morangos Silvestres (1957) de Ingmar Bergman, ou até mesmo Up/Up-Altamente (2009) de Pete Docter e Bob Peterson. Em A Cruz dos Anos, Viagem a Tóquio e Amour encontramos, além da velhice, o amor como força derradeira que acompanha esse fenómeno, mesmo sabendo que nada pode contra o tempo e a efemeridade – é até regozijador ver que não há grande diferença no amor de A Cruz dos Anos e Amour, mesmo apesar dos setenta e cinco anos que os separam.