Nascido na periferia urbana, o OUT.FEST explora os contrastes da periferia musical

O Barreiro é um local curioso. Digo-o não apenas como residente da área circundante, mas com a perspectiva mais global de quem nunca chegou realmente a encontrar mais nenhum sítio assim. Pelas avenidas centrais que hoje estão vazias, mas que familiares próximos, entre suspiros, recordam estar cheias em outros tempos, respiram-se hoje – e cada vez mais – correntes subterrâneas em expansão.

Muitos optam por ver o copo meio-vazio: “é um dormitório” ou o clássico “sombra de Lisboa”; para explicar o desaparecimento de grande parte dos locais e da vida social e cultural da cidade. E se hoje em dia é possível para muitos – como eu – ver o copo meio-cheio, é graças às constantes investidas de veneráveis associações como a OUT.RA (produtora do OUT.FEST) ou a Hey, Pachuco! (produtora do Barreiro Rocks), proporcionadoras de momentos clímax que demonstram como uma pequena comunidade consegue criar momentos bem maiores que si mesma.

Uma reflexão prolongada sobre a efervescência artística da antiga cidade fabril com vista para a capital não é novidade, mas tem-se tornado cada vez mais recorrente. Afinal, que outro local inusitado hospedaria há 15 anos um festival com nomes internacionais, cuja promessa (numa descrição mais que perfeita daquilo que nos espera) é “música exploratória”?

O OUT.FEST é, simultaneamente, um tesouro bem guardado e a gruta obscura que o encobre, e estes são também os dois modos, completamente opostos, de o viver. Para o primeiro, há a aventura e a exploração de serem cativados por uma performance inteiramente desconhecida e inesperada; para o segundo, há um livro (essencial para melómanos) com informação detalhada acerca de cada artista espalhado pelos locais do festival.

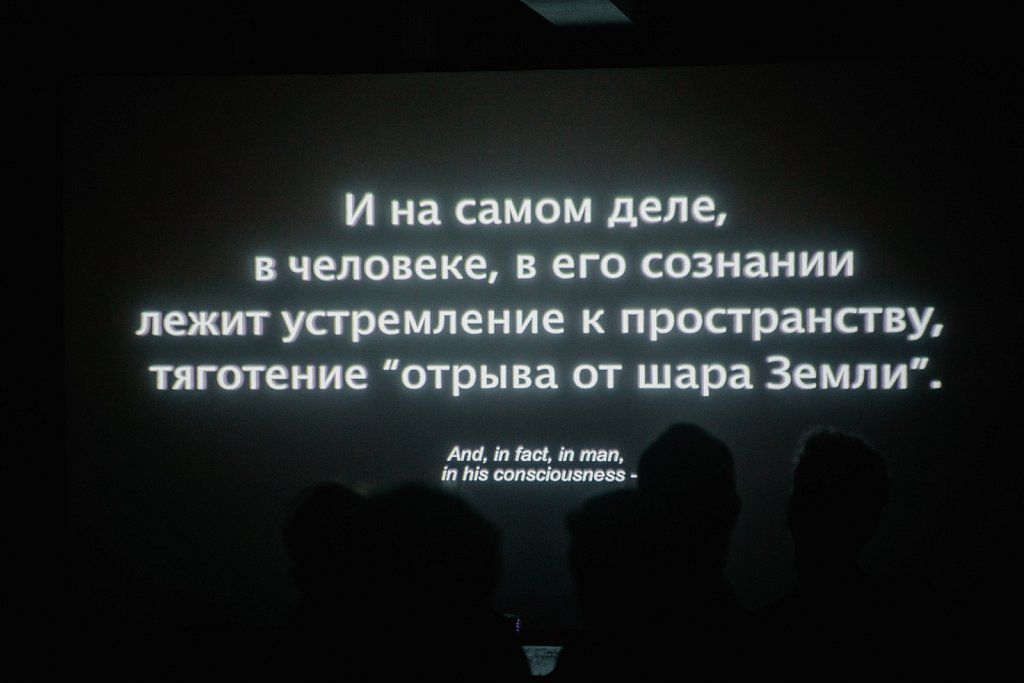

Com o sol bem alto no céu e o calor de Outono a marcar a tarde, a 15.ª edição do já histórico evento inicia-se num calmo 5 de Outubro. Do interior do edifício A4 da Baía do Tejo (zona empresarial localizada na área recuperada do antigo Quimiparque) chegavam os primeiros sons, de um drone cavernoso. Rui Pedro Dâmaso, director do festival, que sorria à porta do edifício, dizia-me que tinha começado mesmo agora. No interior do edifício, uma pequena multidão já se agrupava para assistir ao arranque do festival: a peça visual com elementos sonoros de Anton Nikkilä. Na sala em escuridão, o ecrã de computador do artista finlandês é praticamente a única luz. Noise electrónico disperso marca a atmosfera entre momentos de pesado silêncio, intercalados por projecções de frases em cirílico (devidamente legendadas em inglês) diante da plateia sentada. O artista engloba-se no primeiro grupo de ofertas da tarde – de entrada ainda gratuita – sob a alçada da iniciativa Unearthing The Music, que se dedica à exploração e divulgação de artistas experimentais emergentes em regimes totalitários. A peça audiovisual de Nikkilä, intitulada Literal Translations, foca-se na “interpretação histórica do vanguardismo soviético”, e decorre com o músico por detrás da audiência sentada, controlando a peça através do computador. Peca a visibilidade da sala e o formato confuso, aglomerando-se o público fora da plateia designada. Uma misteriosa bateria, repleta de artefactos pouco convencionais, residia na extremidade oposta da sala.

Literal Translations, de Anton Nikkilä. Foto: João Rosa / CCA

Após um curto intervalo de socialização pela melosa tarde – aproveitando ainda o tempo para observar o maior trabalho de Vhils até à data, um enorme mural junto ao edifício onde decorre o festival -, subimos de novo à sala principal, desta vez sentando-nos do lado oposto, junto à misteriosa bateria. Com o público acomodado e os holofotes azuis a banharem a sala, entra Vladimir Tarasov, incontornável percussionista da Lituânia. Num tom afável e em inglês razoavelmente fluído, lança-se numa explicação acerca do seu projecto – uma peça intitulada “Thinking of Khlebnikov”, referente ao artista russo futurista do mesmo nome – bem como dos métodos e técnicas de percussão que utiliza como blocos de construção de peças de maior complexidade. Os temas dividem-se pelos vários instrumentos da sua colecção, passando por peças tocadas inteiramente por um enorme gongo atrás de si, até experimentações rítmicas utilizando guizos que caem sobre um tambor. A sua afabilidade conquista o público, que observa atentamente, e nem o choro de uma criança acaba por abalar a performance.

Vladimir Tarasov. Foto: João Rosa / CCA

O folheto (bem como o website) do festival recomenda uma série de estabelecimentos a explorar para comer no Barreiro, sendo um deles um dos pontos mais emblemáticos do festival e da cidade: a Tasca da Galega, que estaria fechada no dia seguinte para funcionar como local oficial de refeições para os artistas participantes. O local, onde Fast Eddie Nelson e Nada-Nada, ambos artistas da cidade, tinham actuado precisamente na noite anterior, acabou por ser a escolha para repasto do primeiro dia de festival. A poucos minutos de distância, junto ao terminal fluvial, estava a ADAO – Associação de Artes e Ofícios, onde decorreria a primeira grande noite de festival.

O antigo quartel de bombeiros, reconvertido, tem um aspecto imponente tanto de dia como de noite; as paredes, pintadas num abstracto pastiche de ilustrações em cores garridas, reluzem com as luzes colocadas pelo recinto, uma obra inusitada em cada recanto do seu interior. Tem sido este o local escolhido pela organização do OUT.FEST, nos últimos anos, para receber as ocasiões de maior afluência do festival.

No entanto, este ano não é como os demais. Habitualmente, o festival conta com mais dias de programação, sendo um deles de maior extensão e intensidade. Este ano, porém, tal não acontece – decisão, que, segundo a organização, parte de uma iniciativa de trazer a vivência do festival ao centro da própria cidade, ao invés de a circunscrever a locais fechados ou na periferia. Resulta daí um formato inteiramente assimétrico, contando o primeiro dia com uma série de artistas que actuam sequencialmente, uns após os outros, na ADAO, e o segundo dia em modo sprint, com múltiplas actuações em simultâneo espalhadas pelo centro da cidade, bem ao estilo de um Mexefest da Margem Sul.

A garagem da ADAO enche-se para a primeira performance da noite: a de João Pais Filipe, músico do Porto. É já a segunda actuação do dia centrada em percussão, contando porém com um tratamento inteiramente diferente. O material que utiliza é construído por si, contando com um kit de baterias alteradas, bem como um enorme prato situado atrás de si, no que utiliza um arco para gerar profundos sons drone. Criado o ambiente e mergulhado na iluminação verde e vermelha, começam as batidas em ritmada repetição. Marcam um compasso que nunca falha, como uma faixa electrónica – comparação que faz cada vez mais sentido à medida que a mestria do artista aparenta sobrepô-las. Gradualmente, constroem uma atmosfera xamanística em lenta progressão, um diálogo entre as duas mãos que salta fora de territórios conhecidos e leva a audiência a um transe progressivo ao longo da actuação, que segue as linhas do seu EP recém-editado.

João Pais Filipe. Foto: João Rosa / CCA

Ainda em recuperação do ritual tribal que marcou a garagem, na sala das colunas iniciava-se o concerto de TODA MATÉRIA. Em modo de performance irrepetível, o grupo – composto por Joana da Conceição (artista plástica, também membro de Tropa Macaca, banda que marcou a primeira edição de sempre do OUT.FEST), Maria Reis, Mariana Pita Ferreira, Sara Zita Correira e Sara Graça – actua no centro da sala, inteiramente rodeado por um círculo de público que se acumula. Os sons ondulam pelo vazio da sala, despidos e eléctricos, misturados com partículas manipuladas provenientes da guitarra de Maria e da flauta transversal de Mariana; num projecto que parte da análise e manipulação do tempo e da energia do espaço – sob uma perspectiva artística. Sara Graça move-se por entre o público, ora mecânica ora fluída; as luzes oscilam: o grupo controla todos os elementos da performance dentro do seu círculo de influência, num espectáculo enigmático e gradualmente hipnotizante.

É tempo de migração conjunta. Telectu preparam-se já para começar no palco da garagem (separado da sala onde estamos por um emblemático corredor de círculos coloridos em rotação). O antigo grupo, composto por Vítor Rua e Jorge Lima Barreto, teve o seu período de vanguarda nos anos 80, ao editar o álbum que dá título a esta actuação: Belzebu. Após o falecimento de Jorge Lima Barreto, António Duarte junta-se em palco a Vítor Rua de modo a recriar o icónico álbum impossível de etiquetar sonoramente. A guitarra oscila em escalas improváveis, os sons criados pelos sintetizadores dificultam um posicionamento físico: estamos em pleno voo abstracto de uma peça que nos leva por drones rotativos e loops new-age, atravessando continuamente uma corda bamba entre o ambiente e o dançável. No final, Vítor Rua, descalço, deita a guitarra no chão e faz surf sobre o instrumento, contribuindo para a apoteose com que terminam a actuação. A obra recebe a ovação total da plateia – muitos dos quais nascidos bem após o seu sucesso original.

Telectu. Foto: João Rosa / CCA

Group A, banda japonesa que se move entre Tóquio e Berlim, ocupa uma larga mesa junto à parede da sala das colunas, dispondo-se agora o público em semicírculo para ver a performance. É um setup diferente de outra actuação sua em território nacional – nos Jardins Efémeros em Viseu. Tommy Tokyo e Sayaka Botanic surgem de um underground de fusão de estilos e disciplinas. Conhecem-se após ambas estudarem em Londres, e formam-se – intencionalmente ou não – a partir do conceito absurdista do dadaísmo: uma banda em que nenhum dos elementos sabe tocar qualquer instrumento. Uma descrição algo difícil de idealizar olhando agora para a mesa em que dispuseram o seu material: um sem fim de pedais de efeitos e controladores analógicos cuidadosamente interligados. Tommy Tokyo, de mohawk e trança, tem um microfone colado no pescoço com fita-cola. Escala a mesa com equipamento e empunha uma faca, com que atinge repetidamente uma barra metálica conectada por MIDI. Feroz, encara o público; a distorção dos impactos ainda fazendo ondas na electrónica noise–industrial que o duo produz. Botanic divide-se entre o violino, que ataca com rítmicas estocadas e que serve como um contraponto agudo; e a sua própria parcela de equipamento. Inicialmente, a electrónica dispersa do grupo não cativa inteiramente a plateia, mas a escalada de violência na segunda metade do concerto é inigualável: Group A transformaram progressivamente a sala nas profundezas de uma cave fumarenta a que associamos a destruição sonora que nos proporcionaram e terminam num redemoinho enfurecido de beats industriais com a força de um colapso nuclear. Marcam, em definitivo, uma das performances mais intensas do festival.

Apesar dos murmúrios que a actuação do duo japonês ainda gerava entre o público que tinha assistido, chegamos finalmente à derradeira actuação da noite: Nídia. A jovem produtora, oriunda da localidade vizinha de Vale da Amoreira, dispensa praticamente apresentações após o amor que tem recebido por parte de publicações (e artistas) a nível internacional. O folheto do festival conta-nos, ainda, que a sua performance contaria com um formato diferente do habitual. A promessa foi cumprida, e rapidamente a acompanham em palco as rappers G Fema e Mynda Guevara, adaptando as letras de sua autoria, conforme explicam em palco, aos beats de Nídia. O momento que marca com mais intensidade a sua actuação, no entanto, é a entrada de dois percussionistas, Carlinhos e Itaquaraci, que através de um grupo de congas transformam a electrónica minimalista e nervosa de Nídia numa frenética festa de fusão entre afro e samba. Com o abraço e o apelo feminista de Nídia com G Fema e Mynda Guevara, não poderia haver melhor ponte para o segundo dia de festival.

Nídia. Foto: João Rosa / CCA

O dia 2 apresenta-se bem mais complicado de cobrir que o primeiro. O festival aproveita o sábado para se multiplicar pelo centro da cidade, com actuações praticamente simultâneas entre três localizações: a Escola de Jazz do Barreiro (e Lado B, bar no mesmo edifício), a Biblioteca Municipal e a Sede do Futebol Clube Barreirense. A estas junta-se ainda, no centro do triângulo, o Largo do Mercado 1º de Maio, onde ocorrem as actuações finais da tarde. Os constrangimentos de tempo, espaço e da rápida sucessão de actuações obrigam a fazer escolhas, e acabo por deixar de parte as actuações da Biblioteca Municipal – onde actuam Cândido Lima e Rafael Toral.

Enquanto os locais Opus Pistorum abrem o festival na Sede do Barreirense, Clothilde, alias de Sofia Mestre, senta-se em frente dos vários módulos da consola DIY em sua frente, na Escola de Jazz. Construídos pelo companheiro da música, os módulos de sintetizadores ganham e perdem conexões entre si, e o som, despido, minimalista e inorgânico, é como mergulhar no coração de uma motherboard. Entre clicks e beeps, Clothilde constrói um território sonoro de ritmos que entram e saem de fase e de ondas quadradas imprevisíveis, numa aproximação progressista à música ambiente.

Clothilde. Foto: João Rosa/CCA

Em passo alargado para o Barreirense, à porta do velho edifício encontramos já um sem-número de caras conhecidas das jovens labels da Grande Lisboa. As próximas actuações do local – Império Pacífico, Odete e Kerox – trazem consigo um público marcadamente mais jovem e extravagante em relação ao dos restantes locais do festival, onde reina o experimentalismo mais introspectivo. Império Pacífico são Pedro Tavares e Luan Bellussi, um duo de Setúbal; e entram em palco – um ginásio no quarto andar do edifício – para uma plateia ainda pouco composta (estamos, afinal, no início de uma de várias actuações simultâneas), mas não menos interessada. O seu experimentalismo apresenta contornos diferentes: dançável e em êxtase crescente, são ritmos numa nova roupagem estilística mergulhados numa melodia que se arrasta, em lo-fi – descrições que aproximam a dupla, estética e musicalmente, do que é habitualmente identificado como vaporwave, numa vertente que mistura a cultura mais clubbing com influências mallsoft e hypnagogic drift.

Império Pacífico. Foto: João Rosa / CCA

Império Pacífico captam a atenção até ao final, pelo que a corrida para espreitar Kaja Draksler se torna apertada. A solo, a pianista eslovena actua no Lado B, bar anexo à Escola de Jazz, onde o ambiente intimista e low key – com o público em mesas iluminadas por velas bem junto da artista – marca a atmosfera. É proporcionado o momento mais jazz do festival; Kaja move-se com virtuosidade pelo piano, alternando entre uma dispersão de notas controlada e construções mais atmosféricas.

Kaja Draksler. Foto: João Rosa/CCA

Em simultâneo, Jimi Tenor iniciava a sua actuação, a primeira no Largo do Mercado. Junto ao Parque Catarina Eufémia, a área aberta, repleta de esplanadas, recebe o pequeno palco intemporal que os habitantes da cidade recordarão de tantos outros concertos e eventos da cidade. Estacionado e ladeando o público está ainda um autocarro dos Transportes Colectivos do Barreiro: coberto de posters do festival, serve de loja improvisada de merchandise oficial (que, lamentavelmente, o autor não visitou até ser tarde demais). O sol a iniciar a sua descida no horizonte, Tenor, vestido a rigor, toma de assalto o público que rapidamente se aglomera com a mistura de géneros mais esquizofrénica da tarde. O músico finlandês é descrito no livro do próprio festival com uma miríade de etiquetas que rapidamente revelam a sua veracidade: oscila entre o world e o techno, toca saxofone jazz, sabe ser funky e até tem pop para oferecer – tudo sozinho num largo que mal consegue conter o seu talento.

Jimi Tenor. Foto: João Rosa/CCA

Grande parte do público escolhe este momento para terminar a maratona e se fixar no local com família e amigos: afinal, os concertos no Largo são públicos e gratuitos; mas Odete já praticamente termina a sua actuação no Barreirense e há que sprintar um pouco. A artista, sediada na capital, tem marcado o seu espaço junto do activismo trans, tanto na música como na performance art (apresentou recentemente Anita Escorre Branco, projecto multidisciplinar abrangendo a sonoplastia, dramaturgia e arte plástica). Apresenta uma actuação num registo electrónico noise que faz desejar um outro ambiente que não o ginásio, por onde o brilho da tarde ainda ocupa a divisão.

Odete. Foto: João Rosa / CCA

António Queiroz apresenta-se como Kerox, nome familiar para muitos dos que acompanham o cartaz da já bem assente Xita Records. Numa balaclava coberta de alfinetes de dama, apresenta um dos visuais mais arrojados da tarde, bem como um dos espectáculos mais intensos. A força dos beats, devastadores, contrastam com a pose gélida do seu autor, que contempla impávido o cataclismo sónico em alto volume. O ritmo é altamente repetitivo, num regime quase despido de progressão, e no entanto a sua força é hipnótica e a estrutura fluída. A luz da sala esmorece com o final de tarde, e a atmosfera mergulha no transe de uma rave incógnita onde o abanar é febril e o fim, abrupto.

Kerox. Foto: João Rosa / CCA

A última actuação da Escola de Jazz coube a Lea Bertucci, que actua para uma sala em lotação total. A música norte-americana é aclamada pela crítica e apresenta-se no festival com uma performance minimalista, acompanhada por pouco mais que um saxofone e um computador. Instrumentos suficientes, no entanto, para que Lea crie através de sucessivos overdubs uma atmosfera em eterna suspensão sonora. Num registo de quase meditação, a sala ganha novos contornos que se desenvolvem ao longo da actuação da artista, qual esotérica encantadora.

Lea Bertucci. Foto: João Rosa/CCA

Saímos para cedo para garantir um bom lugar em HHY & The Macumbas, uma das actuações mais aguardadas na noite. O grupo, encabeçado pelo experimentalista Jonathan Uliel Saldanha e que conta com João Pais Filipe como membro, já não é novato no que toca a participações no OUT.FEST – e grande parte dos presentes queria repetir a experiência. A abordagem sonora da banda é semelhante à que encontrámos na actuação do percussionista a solo, ganhando toda uma nova dimensão com a junção de mais elementos. A batida electrónica, controlada por Jonathan na linha traseira, é acompanhada por duas baterias e um trompete, bem como samples disparados por um dos elementos, que dança no centro do palco virado de costas para o público, envergando a máscara tribal que é a imagem de marca do grupo. Viajamos por terrenos ritualistas, de selva obscura, semelhantes aos que a banda nos apresenta no longa-duração que acaba de editar, Beheaded Totem.

HHY & The Macumbas. Foto: João Rosa / CCA

Feita a pausa para jantar, o exploratório festival volta a alterar-se: ao contrário das sobrepostas actuações da tarde e das maratonas pelo centro, volta a aglomerar todo o público num único local com actuações em sequência. O local escolhido é a mítica Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense (SIRB), vulgarmente conhecida por “Penicheiros”. Localizada entre a Escola de Jazz e a uma curta distância da marginal, a sociedade apresenta a sala com maior dimensão do festival, e conta com o peso histórico de que já não era usada desde a sua primeira edição de sempre. É também recebida a infeliz notícia do cancelamento da actuação de Mick Harris por motivos de saúde, que é substituído por uma actuação extra de Mohammad Reza Mortazavi.

O músico iraniano, residente na Alemanha desde os 16 anos, tem honras de abertura, actuando antes de se apresentar novamente como parte de Yek, projecto com Burnt Friedman. Mortazavi especializa-se como um virtuoso do tombak, instrumento de percussão de raízes persas; e a sua actuação a solo foca-se, em estilo minimalista, na atmosfera que o artista cria marcando apenas as linhas de batida do instrumento. Os ritmos, tradicionais e em constante mutação, nunca permanecem o suficiente para habituar a audição, mas seguem uma imutável personalidade que move cada peça. Por entre crescendos de grande velocidade e curvas imprevistas, seguir o mundo que Mohammad Reza Mortazavi pinta com um único instrumento é tão cativante como hipnotizante. Tal que, quando sai do palco por breves instantes e retorna a entrar, desta vez como parte do projecto Yek, o encantamento regressa e o festival inteiro é mergulhado num torpor de ambiência e curiosidade à medida que a sala se preenche após jantar.

Burnt Friedman, músico alemão com uma longa carreira, ligado tanto à electrónica (IDM e outras vertentes) como ao jazz, traz melodia às complexas composições percussivas de Mortazavi. O resultado acaba por ser acústica e visualmente esplendoroso: o sistema de luz forma diversos padrões abstractos de feixes luminosos, imprimindo o movimento por onde a faixa nos guia e que falta em palco.

Mohammad Reza Mortazavi e Burnt Friedman. Foto: João Rosa / CCA

À medida que se aproximam as derradeiras actuações da noite, Lotic e Linn da Quebrada, a face mais particular do público do segundo dia começa a surgir. Ouvem-se muitas vozes em inglês, inesperadas no contexto suburbano da localização do festival (mas não inéditas tendo em conta quem conheceu edições anteriores) – bem como os mais variados adereços e trajes inusitados na linha da frente que aguarda pelos restantes concertos. Tanto Lotic como Linn da Quebrada, apostas emergentes do festival numa cena queer actualmente em grande efervescência, mostram ainda antes da sua actuação quanto público conseguem mover e quanta importância tem o discurso político acerca de género e de sexualidade com que as suas performances lidam.

Lotic, com origem em Austin mas residente em Berlim, apresenta-se em palco com uma longa cabeleira que oscila livremente ao vento, como num constante videoclip pop dos anos 90. O efeito submerge-nos no seu universo a partir da faixa de abertura – Love and Light, também a faixa de abertura do excelente Power, primeiro lançamento longa-duração do artista que se identifica como não-binário. A ambiência especial da faixa, à qual se junta a voz de Morgan, marca o início de uma performance idiossincrática que tem tantos momentos de expansivo R’n’B, cantado em palco, como de batidas noise agressivas, com Lotic na escuridão da sua mesa. Inteiramente a solo, move-se constantemente entre as duas personagens que encarna – e por vezes é sentida a falta de uma maior interligação destes elementos numa performance que sentimos que poderia ter sido muito mais coesa e intensa.

Lotic. Foto: João Rosa / CCA

Uma curta pausa depois, surge a banda de Linna Pereira. Inicialmente como set de música electrónica antes da sua entrada em palco, numa linha mais em comum com que ouvimos de Lotic minutos antes, o som muda completamente assim que a artista chega, acompanhada de Jup do Bairro. A sexualidade, retratada sem desculpa ou pudor, é palavra de ordem numa actuação que se inicia com ambas as artistas empunhando dildos de onde já expele um líquido (de misteriosa origem). O beat inicia-se e a festa fica ao rubro, ao som do funk contemporâneo brasileiro em que Linn da Quebrada expõe as suas letras. A performance é intensa e flagrantemente física: todos os elementos que a compõem partem de uma estética muito específica e experimental – desde o vestuário em voga com a corrente fashion do oversize, às representações constantes que ambas desenvolvem em palco, coordenadas com as mensagens a transmitir. Presenciamos bass drops com saltos conjuntos, vemos twerk (com e sem calças), elogiamos tabus. No fim, é hasteada uma bandeira do Brasil em arco-íris; infelizmente, um utópico contra-senso ao cenário actual.

Linn da Quebrada. Foto: João Rosa/CCA

As últimas actuações do festival estão por conta de John T. Gast, figura britânica associada a Dean Blunt e Inga Copeland (e cuja figura misteriosa tem honras de menção no próprio livro do festival) e de DJ Lycox, forte aposta urbana no mesmo reino Príncipe Discos que nos trouxe ao festival Nídia ou até DJ Nigga Fox no ano anterior.

Na distância que no dia anterior seria demasiado grande para cobrir a pé, vários grupos enfrentam a peregrinação da noite dos Penicheiros até ao edifício A4 – local onde se iniciou e onde termina agora o festival. A marginal renovada e as luzes dos poucos pólos industriais que restam são ícones da revolução em curso no subúrbio esquecido – é um centro que se expande para a periferia como uma tarde de jazz termina numa rave anónima, sentimento que só se expande quando ao entrar na sala, espessas colunas de fumo irrompem pelo verde fluorescente que ilumina a divisão, apagando qualquer possível identidade dos participantes.

Foto: João Rosa / CCA

São, no fundo, estes ecos citadinos que o OUT.FEST capta na perfeição, bem como as forças em que se baseia: o centro e a periferia, o cerebral e o urbano, o ambient e a dança, o explorador e o cartógrafo. Mais que opostos, o festival prova que tal como a própria cidade e o exterior, estas dinâmicas são complementares e longe de pretensiosas. A aposta numa maior abertura à cidade foi ganha, e foi na sua vivência que ano após ano um dos festivais mais únicos e interessantes a nível nacional continua a encantar.

À saída do largo que embeleza o edifício A4, com fumo espesso a ser expelido pelas janelas, aceno em despedida a um grupo que sai também. Caras familiares dos mais de 20 concertos e experiências que partilhámos nas últimas 48 horas, não hesitam: “Até para o ano!”, exclamam.

“Até para o ano!”, exclamo de volta.