O negro do filme “Branca de Neve”, de João César Monteiro, pode ser pensado

“Branca de Neve”, de João César Monteiro, dispensa apresentações e, ainda hoje, é falado. Porquê? Por não conter imagens e a tela surgir a negro (surgem imagens de um céu azul com a função de dividir as cenas com a entrada e saída de cada personagem), e muito por causa das declarações à imprensa que, volta e meia, voltam a viralizar porque nos queremos rir. Também pode acontecer, naqueles dias em que nos sentimos mais ácidos e fantasiamos que o mundo é todo um complô contra nós, metermos naquele “que se foda” tudo aquilo que não podemos bem dizer em voz alta. Ninguém é perfeito e se o João César fizer esse trabalho por nós, numa espécie de alegoria, então ainda melhor. E, verdade seja dita, no meio da avalanche de críticas negativas — que o realizador é isto, aquilo e aqueloutro, ou seja, um arrogante por ter dito o que disse — no fundo, nós gostamos dele e estamos sempre a voltar ao vídeo. “ Poderia Portugal subsistir sem [João César Monteiro]?” Eis a questão.

A verdade, porém, é que todo o mito e polémica em torno do filme tiveram uma consequência atroz. João César Monteiro não é só piadas e, para entender o seu trabalho, há que desconstruir camadas até chegar ao essencial. Discutir o “Branca de Neve”, por isso mesmo, não é fácil, porque rapidamente a discussão se esgota no facto do filme não ter imagens. Será isso cinema? O cinema não é movimento e o movimento não pressupõe imagem? Ou seja, a imagem em movimento? Não é isso que separa o cinema da pintura e fotografia? Estaria João César a ironizar e a gozar connosco, o público? E, por isso, são raríssimos os artigos sérios que se disponibilizem a pensar o filme, tal como filme, e o soberbo trabalho de argumento. Toda a gente sabe que houve aquele realizador que fez aquele filme a negro e todos temos as nossas piadas sobre isso. O público, em geral, parte da premissa que, então, o filme não tem ponta por onde se lhe pegue e é mais falado do que devia. É o mais falado, mas nem por isso o mais pensado porque a polémica o traiu.

Quem sabe, por exemplo, quem foi Robert Walser e que foi neste autor que João César Monteiro se inspirou? Tivemos medo de pensar o “Branca de Neve” porque tivemos receio de cair na armadilha irónica de João César Monteiro ou de não compreender a sua fina ironia. Há o receio de ir mais além com teorizações porque não queremos fazer o papel do espectador fanático para quem tudo o que ídolo faz é excelente, asfixiando, a priori, qualquer capacidade crítica. Este pensamento, convenhamos, é totalmente justificável, até porque se ficou com a sensação de que o próprio João César Monteiro, após uma sucessão de problemas, já não queria fazer o filme, já não acreditava nele e, por isso, era o próprio que desdenhava da obra. O facto de ser a negro seria, portanto, a sua tomada de posição, a sua revolta, o seu desdém, contra a impossibilidade de contornar os problemas que traíram o filme, ou o que verdadeiramente pretendia fazer da obra. Portanto, se essa era a percepção geral, isso levantava outro problema. Como é que o filme, assim, poderia ser discutido? Há um artigo do Jornal Público, do ano 2000, que parte de uma entrevista com o próprio João César Monteiro e que começa, justamente, assim, “se fosse crítico de cinema, João César Monteiro dava entre duas e três bolas a Branca de Neve, que à custa da polémica criada pelo gesto radical de apresentar a tela negra corre o risco de se tornar o filme mais mediático do realizador.” O que é que o crítico faz, então, quando se parte da premissa de que o próprio realizador daria, apenas, “ entre duas e três bolas a Branca de Neve”?

À parte todas estas polémicas, juntando-se a teoria de que filme ficou a negro por causa de desentendimentos com o produtor, (não digo que não a todas ideias) isso não deveria impedir o que mais importa na apreciação de uma obra artística. Não é ao acaso que João Botelho diz que a sua maior vitória é levar o espectador, após o visionamento de um filme seu, construir ou fazer algo depois. Os realizadores, portanto, têm a liberdade de fazer o filme que entenderem consoante as suas referências, e o público tem, depois, a liberdade de fazer ou construir o seu próprio filme, consoante as suas referências. E tudo está bem assim, sem lesar ninguém. Porque é que não podemos fazer, então, a partir do “Branca de Neve”, o nosso próprio “Branca de Neve”? Eu já vi e ouvi o filme e gerei as minhas próprias conclusões. As polémicas, para mim, são dispensáveis porque não acrescentam nada e, como tal, não me vou debruçar sobre isso. Escrevo este artigo em nome pessoal, porque vou dar a minha ideia sobre o filme. É mais fácil, depois, responder perante as minhas próprias ideias. O que o João César pensou ou o intuito porque fez o “Branca de Neve” a negro, isso só ele o saberá e já não está cá para responder por tal ousadia. Vamos, portanto, ao essencial, o filme em si — que esse, sim, ficou por cá para ser visto. Sim, visto, não me enganei.

O argumento de “Branca de Neve” tem como base o conto escrito por Robert Walser. Vale a pena referir que o conto, em si, é tido como originário do romantismo popular alemão. Antes dos irmãos Grimm que fizeram parte, realmente, desse romantismo e viveram na primeira metade do séc XIX, o conto tem ainda uma versão de Giambattista Basile, de 1634, curiosamente com muitos pontos comuns com a “Bela Adormecida”, intitulado “A Jovem Escrava”. O nome “Branca de Neve” não é referido, mas a história é tida como a verdadeira precursora. Sobre isso, já escrevi para a Comunidade Cultura e Arte um artigo sobre a origem das histórias de encantar em 2019, (podem ler aqui). O que importa reter, no entanto, é que na versão dos irmãos Grimm que nos remete para o romantismo, não é o beijo do príncipe que acorda Branca de Neve mas, antes, os solavancos do caixão que a fazem cuspir o pedaço da maçã envenenada, quando o príncipe o tenta transportar.

Outro facto importante é este: na primeira versão publicada pelos irmãos Grimm, a “má” da história não era, efectivamente, a madrasta. Quem tinha inveja da beleza da Branca de Neve era a própria mãe. Nas restantes publicações da dupla, esse pormenor foi alterado com a justificação de que ia contra a sacralidade da maternidade — uma mãe faz tudo pelos seus filhos e não faz sentido nenhum ter essa inveja porque, supostamente, os filhos são uma continuação ou um prolongamento dos pais. Esse era o pensamento de então. Sabemos, hoje, que os irmãos sofreram pressões para alterar várias particularidades dos primeiros contos publicados — nem se pode afirmar, com certeza, de que a primeira publicação foi pensada para crianças. Pensa-se que o livro tenha sido escrito, sim, para ser mostrado a escolásticos que poderiam ter interesse no assunto, como interesse histórico de recolha folclórica. O facto de começar a ser lido a crianças, todo o sucesso adjacente, foi algo que lhes escapou das mãos, daí as pressões para modificarem vários aspectos dos contos.

Robert Walser, autor que inspira o argumento de “Branca de Neve”, continua a saga da história além do ponto em que os Grimm a terminam. Segundo a história oficial, a madrasta (primeiro a mãe) morre porque a fizeram calçar, no casamento de Branca de Neve, umas botas de ferro em brasa e, consequentemente, a fizeram dançar, ininterruptamente, com elas. Depois, o que aconteceu? Supostamente, viveram todos felizes para sempre. Walser continua esse depois. O que é proposto é uma continuação, desta feita com a antagonista viva, em que tanto a “má da história”, como o príncipe, Branca de Neve e Caçador, se confrontam com o reconhecimento, ou a fuga do reconhecimento do que, realmente, se passou. O pai de Branca de Neve está maioritariamente ausente (no filme de João César Monteiro só aparece nas cenas finais), como é habitual em alguns outros contos. Tal explica-se porque, antigamente, os pais não se imiscuíam na educação dos seus filhos (além da proveniência monetária), tal como as mães o faziam. Acresce que, dadas as condições de vida precárias e sem a possibilidade de cuidados médicos avançados, a orfandade total era muito comum. Daí, também, o porquê de muitas nestas histórias as crianças crescerem rápido demais ou, então, não haver referência ou interveniência directa tanto da mãe como do pai.

Não li o livro original de Walser, só tenho o argumento do filme como referência. Há, no entanto, pormenores muito interessantes. Desde logo, não surgem grandes indicações sobre o facto da rainha ser, mesmo, a “madrasta”. Pelo argumento, dá mesmo a entender que estamos num drama de amor/ódio, manipulação, a aceitação dessa manipulação e a forma como estes sentimentos se complementam — tal como, por exemplo, no filme “Sonata de Outono” de Bergman — entre uma mãe e uma filha. Se tivermos em conta a primeira versão dos Grimm em que a “má” [e digo má apenas para ser mais perceptível para o leitor] era a mãe, percebemos que esse seria o intento primordial da história. Só há pequenas nuances muito, mas mesmo muito subtis como, por exemplo, “sempre te amei como querida filha inocente. Como teria motivo, razão, ou sequer direito a odiar, a ti, a quem amo como filha do meu peito”, que nos poderiam indicar que poderia ser uma madrasta. Se Branca de Neve fosse mesmo filha no filme, a comparação, “como filha do meu peito” talvez fosse desnecessária. Mas mesmo essas comparações nos sugerem que estamos perante a única relação maternal que Branca de Neve conhecia. Esta, no filme, trata a rainha por mãe e, mesmo essa comparação pode ter um outro sentido — a reivindicação da maternidade da rainha perante Branca de Neve”, porque essa maternidade, bem ou mal, a si lhe pertence. Uma maternidade que foi corrompida, a seu ver, ou transgredida, por um impulso de irritação (o facto de ter mandado o caçador matar a Branca de Neve). E o que é tido como o impulsionador desse grande crime, o facto de ter mandado matar? A imagem. O conto da Branca de Neve alicerça-se num crime impulsionado pela imagem e a consciência desses mesmos estímulos visuais.

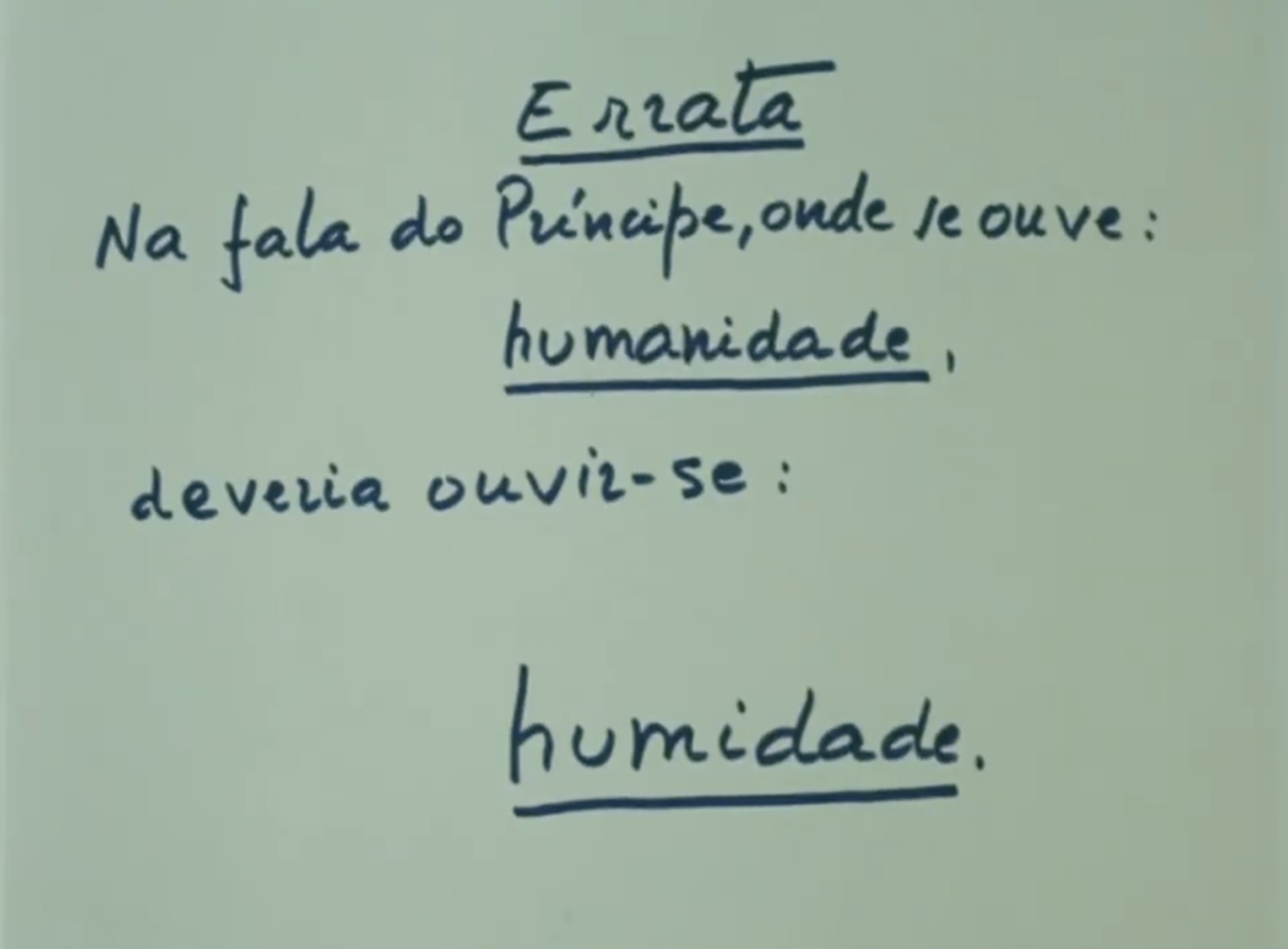

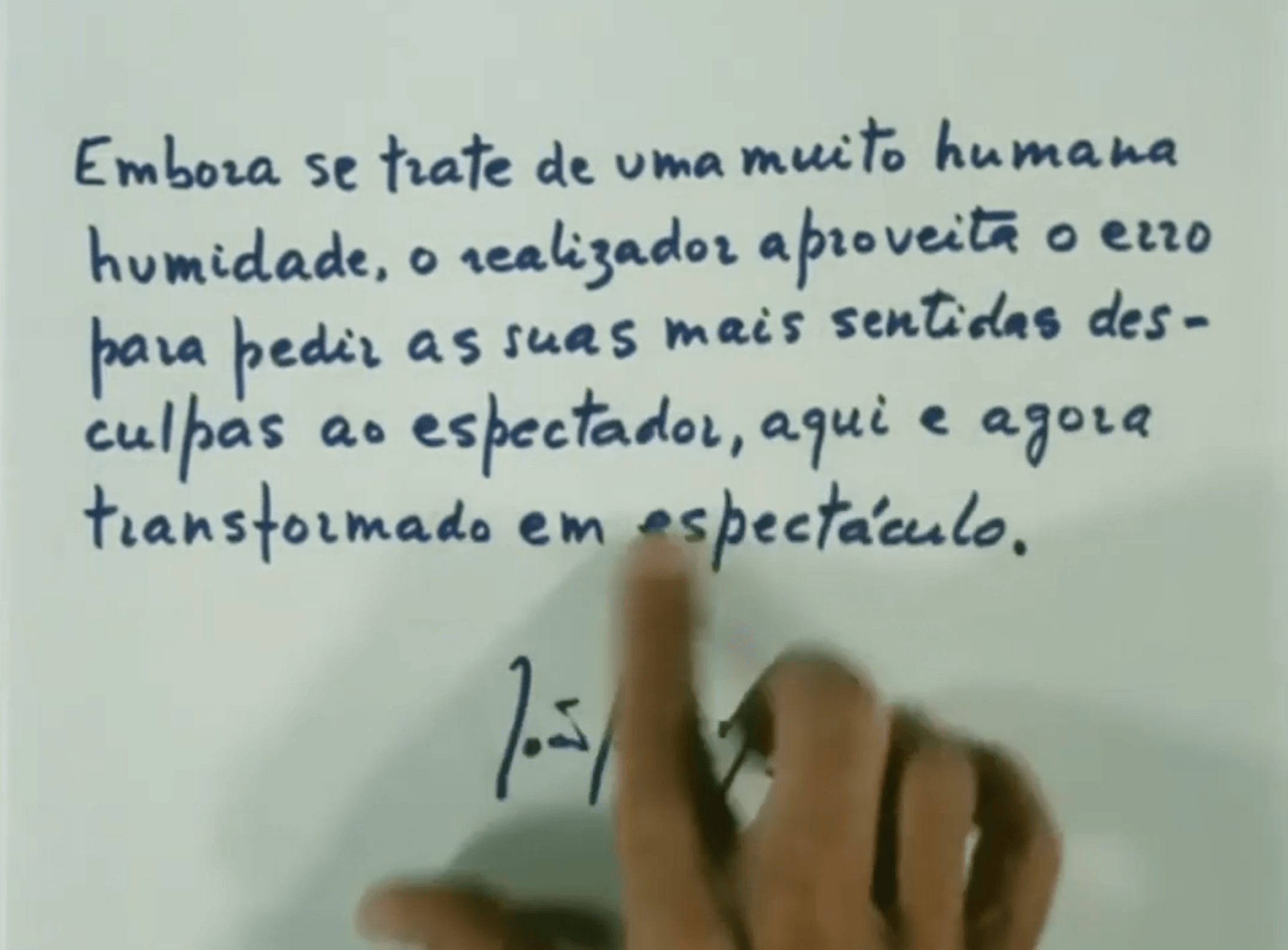

Mas vamos à sinopse do filme, “Que imprudente ideia, a do príncipe, ter interrompido “Branca de Neve” no melhor dos sonos e, com um beijo que ela negará sempre, retirá-la do caixão de vidro para a restituir à vida, isto é, à carne, e arrogar-se direitos sobre ela”. Em quase todo o filme de João César Monteiro a própria Branca de Neve vai deixando lamentos de como o príncipe não a deveria restituir à vida com um beijo. Na sua própria ideia, ela está mesmo morta, apenas o seu corpo vagueia num lugar que já não lhe pertence. Como a própria diz, “morta, é isso que estou e sempre estive. Nunca senti o quente impulso da vida. Estou tão imóvel como a terna neve que se oferece aos raios de sol para que a possua.” O princípe, esse, chega mesmo a dizer numa certa altura, “Não me ames, só perturbo a tua paz. Porque não te deixei no caixão? Jazias tão bela dentro do caixão. Também, assim, jaz a neve no silencioso inverno.” Há, aqui, não só a negação do beijo, que simboliza a negação de vida terrena como, também, uma aproximação à história original que não anuncia nenhum beijo. Antes, há a apropriação literal do príncipe que, simplesmente, pega no caixão para o levar para o palácio, como que a “arrogar-se direitos sobre ela [Branca de Neve].” Nesta dicotomia vida e morte, ou o que aconteceria se Branca de Neve não acordasse, pode-se, desde já, fazer uma comparação com a imagem, a fotografia de Walser que aparece no início. O autor surge morto sobre um manto de neve. Supõe-se que, da mesma forma a morte de Walser surge justaposta à pureza branca da neve, o manto negro da imagem, a seguir, se sobrepõe à vida de Branca de Neve que, para a própria, tem um peso de morte – uma morte de ausência, uma ausência negra e que se recusa a ver.

Podemos, então, já, tecer considerações sobre a sequência que o filme nos oferece. Em primeiro lugar, temos a imagem de uma tapeçaria do século XIX que alude ao romantismo. Não podemos esquecer que os irmãos Grimm pertencem a esse contexto histórico, daí haver a assumpção do conto ter tido origens no romantismo alemão, independentemente de ser difícil, factualmente, provar a origem destas histórias porque, antes da sua recolha, já eram do domínio da tradição oral das populações. Depois temos, então, as fotografias de Walser morto sobre a neve, tal como o negro a seguir cobre a vida de Branca de Neve, que desejaria que o príncipe não a tivesse salvo. A meio do filme surgem o que parecem ser ruínas, ou ruínas históricas que jazem no esquecimento.

No fundo, foi nisso mesmo que vida daquelas personagens se transformou porque parece que, a dada altura, todos têm os seus papéis trocados. Parece que a saga é sobre isso mesmo, a troca desses papéis e a consequente procura, por parte das personagens, do seu lugar certo na história. Tal como ruínas outrora erguidas, dá a impressão de que aquelas personagens também vagueiam pelo seu tempo e lugar errados. Tal como Branca de Neve, que sente que não pertence àquele lugar e ambiciona que o beijo não tivesse existido, a própria madrasta, segundo a história, deveria ter já perecido. Não seria expectável por parte do príncipe que, a partir de determinada altura, ele próprio, de livre e espontânea vontade, se encantasse e se oferecesse aos pés da rainha. O próprio caçador também se vê, igualmente, num papel que não é o seu porque não é ele que quer matar a Branca de Neve”. O caçador apenas acede aos pedidos da antagonista porque, secretamente, a ama. É impossível não deixar de notar como, neste jogo de quem faz o papel de quem, as próprias personagens são como ruínas desfasadas do seu tempo que se debruçam e vivem no passado para o tentarem enquadrar.

Se são perceptíveis, ao longo do filme, pequenas tentativas de teorização sobre a imagem e os sentidos? Sim. Essas tentativas – em que o sensorial é debatido – são mais notórias no momento em que o príncipe “VÊ” a rainha e o caçador juntos e, numa total inversão daquele que seria o seu papel, proteger a Branca de Neve”, interessa-se pela rainha. “Oh, o que vejo é doce e encantador ao simples olhar. É santo para o sentido que capta a imagem na sua fina rede. Para o espírito que conhece o passado é feito como uma corrente de água turva, lamacenta.” Isto é o que o príncipe diz quando vê a rainha com o caçador. Já quando o príncipe interpela Branca de Neve e lhe pergunta se quer ver, o diálogo entre os dois é o seguinte, “mas olha, vê com os teus próprios olhos!” “Não! Diz, o que vês? Diz logo! Através dos teus lábios deduzirei o bonito desenho desse quadro. Se o pintasses, por certo, atenuavas habilmente a intensidade da visão” (…) “Em vez de olhar prefiro escutar.” Já à frente, perante a mesma situação em que vê a rainha em plena relação com o caçador, o príncipe volta a dizer, “perante este quadro, fico sem fala, sem imagem.”

Não é, por isso mesmo, descabido dizer-se que houve uma intenção, ou uma tentativa de intenção por trás do negro do ecrã, mesmo que o próprio João César Monteiro acreditasse ou não no resultado final. Se a rainha não pudesse ver ou não tivesse um espelho, como reza a história popular, teria corrompido a sua maternidade e mandado matar a Branca de Neve? Se o príncipe não correspondesse, de forma imediata, aos estímulos visuais, teria querido o caixão para si e arrogar-se direitos sobre ele? Ou teria beijado Branca de Neve? Se o príncipe não tivesse ficado extasiado, de forma imediata, pelo quadro visual de sensações, por ter visto a rainha com o caçador, ter-se-ia oferecido à rainha e teria voltado, por instantes, as costas à Branca de Neve? E a própria rainha que, no filme, num impulso de continuar com a sua vida, não quer “VER” o peso da sua responsabilidade e aconselha a princesa a fazer o mesmo? E a própria Branca de Neve, a única que reconhece e “VÊ” o verdadeiro peso da consequência dos actos da rainha e restantes personagens e, por isso mesmo, desejaria que o beijo não lhe tivesse sido dado para, na realidade, não poder ver?

Isto foi o que consegui perceber na minha audição ou visualização da obra de João César Monteiro. Agora que cada um faça o seu próprio filme e tire as suas conclusões.