O olhar d’”A Portuguesa”, de Rita Azevedo Gomes

Rita Azevedo Gomes é o género de cineasta cuja prática é meticulosa ao milímetro. Cada escolha sua é transmitida com a confiança da impenetrabilidade crítica de uma mestra. Que a realizadora há muito nada tenha a provar é um dado adquirido e, por isso, cada sua nova obra surpreende tanto quanto cumpre aquilo que de si se espera. A Portuguesa não foge à regra.

A construção do filme poder-se-ia apelidar de eficiente, a sua matéria intrínseca propagando-se para lá do espaço cénico, da tela, para o espaço negativo, não o fora de campo, mas o éter, o imaterial, uma dimensão mística. “Eles dizem coisas, na sua escrita, que eu não entendo, ou não percebo o porquê de aquela frase estar ali. Se ler Musil, há algumas frases que não têm razão lógica para estar ali. E isso atrai-me: o não óbvio, o ilógico, o inexplicável. Isto é enigmático e gosto dessa perspetiva onde as coisas não são bem explicadas.”, dizia Azevedo Gomes sobre a escrita de Robert Musil, autor do conto homónimo no qual o presente filme se baseia, e de Agustina Bessa-Luís, que assina a sua adaptação. Tal como na música o silêncio é tão fundamental quanto o som, n’A Portuguesa (como nos anteriores filmes da realizadora) o mistério desempenha um papel pilar.

“A Portuguesa” (2018), de Rita Azevedo Gomes

Já na encenação e controlo de câmara, há uma economia de elementos que em tudo favorece esta ideologia: cada decisão está estreitamente relacionada com o texto, não lhes sendo acessórias, mas complementares. Os quadros vivos cuidadosamente montados onde os atores, num registo teatral de fala e coreografia profundamente cinemática, sempre ciente das suas repercussões na imagem, se deslocam são raras vezes desfeitos durante uma cena, ora por cortes, ou movimentos de câmara. Mesmo longe das grandes e espalhafatosas produções norte-americanas e chinesas, algum cinema de autor do circuito de festivais por vezes perde-se em proezas e cambalhotas técnicas sem relevância. Destes filmes é A Portuguesa elegante contraponto. A metafísica necessita tempo e espaço; há que dar-lhos.

Conquanto seja a poesia da obra penetrante, tão ou mais longitroante é o cariz calmamente subversivo das relações entre personagens. A mulher que batiza o filme, interpretada de forma hipnotizante por Clara Riedenstein, é o seu centro, do qual partem e em torno do qual gravitam um turbilhão de emoções e pensamentos. A justeza é com ela: enquanto o marido, o barão von Ketten, interpretado por Marcelo Urgeghe, se mantém ocupado com a guerra, a portuguesa vai passando o tempo à sua espera, comentando sobre a futilidade da guerra e, em poucas palavras, desfazendo as relações de poder dentro da casa. Ingrid Caven, atriz de vários filmes de Rainer Werner Fassbinder, serpenteando em torno da trama principal declamando obras literárias de diferentes origens, dá o mote: “Rogai, povo que sofreis tirania, pois os vossos senhores são de uma tal fraqueza!”.

“A Portuguesa” (2018), de Rita Azevedo Gomes

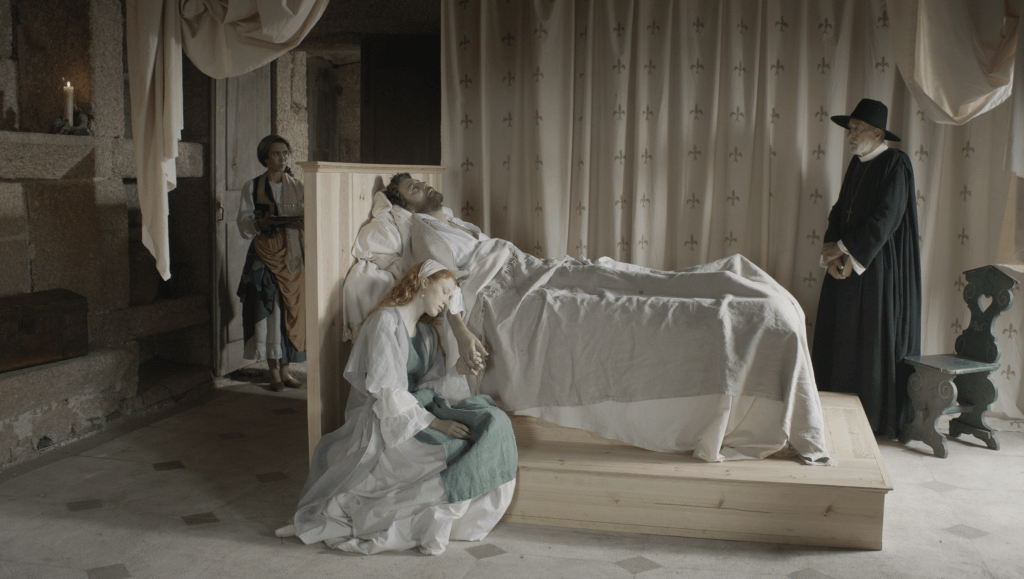

A calma – ainda que frustrante – vivida no castelo da portuguesa contrasta com as raras cenas mostradas da demanda do barão, que, à exceção da negociação, invariavelmente são pontuadas pelo sofrimento. Na primeira, Urgeghe limita-se a voltar os corpos de guerreiros caídos. Estes dois polos da ação (cenas com e sem o barão von Ketten) simbolizam duas distintas formas de governo, donde podemos extrapolar duras críticas àquela associada a von Ketten, um patriarcado despótico. Um tema recorrente que marca bem esta divergência é o do lobo. Aquando da primeira vez que ela vê o castelo onde grande parte do filme se passará, é dito à portuguesa que ele não passa de “um galinheiro em cima de um monte”, juntando-se, em tom de troça, que os lobos por vezes o olhavam com esperança. “Já o lobo brinca com os cães como se fosse um deles”, diz-se mais adiante no filme sobre o animal que a portuguesa manda arranjar, desafiante. Desfaz esta improvável harmonia o barão, que, voltando a casa, mata o lobo. O seu comportamento infantil e caprichoso é, aliás, realçado pela sua escolha de subir à montanha a cujo topo almejara chegar em petiz, a fim de cumprir o conselho de uma vidente de levar a cabo uma qualquer empreitada. A pequeneza deste gesto – e do caráter – põe-se em evidência durante a escalada, em que os planos com Herr Ketten são alternados com imagens de uma águia que o sobrevoa, como se de uma presa se tratasse. Algo de semelhante acontece na edição de uma outra cena em que o casal se deita na sua íntima cama, que corta para um plano com coelhos – marca de um filme com mais sentido de humor do que aparenta.

“A Portuguesa” (2018), de Rita Azevedo Gomes

No entanto, A Portuguesa não se constrói somente de oposições: as cenas com ambos os membros do casal são de uma sensualidade vibrante, em particular a extraordinária cena do banho, onde a cortês dança de sedução enche a tela de uma tal vivacidade que se derrama sobre a sala de cinema. Nestes momentos vemos no amor e no desejo o poder do devir. A portuguesa é, pois, uma personagem sem quaisquer preconceitos, perspicaz e progressista, como é possível julgar pela forma como defende as suas criadas. Não passando a religião de uma forma de controlo, na dicotomia gerada no filme, esta encontra-se na margem oposta da portuguesa, sendo ela apelidada de herege – trata-se de uma mulher que vê “o mundo sem os olhos do mundo”, como a própria o diz. Como ela, Rita Azevedo Gomes propõe-nos aqui outras maneiras de ver.![]()