O outro que há em nós

Eu não sei nem quero saber da vida social de ninguém, amigos. Por vezes nem da minha, que poderia ser descrita de forma geral como a de um monge que entra numa discoteca. Muitos conhecidos, outros que querem conhecer-nos; mas os amigos estão noutro lugar, para onde se foge mal se possa. E aí nos encontramos e recebemos santuário, nessas catedrais familiares e modestas onde podemos partilhar silêncios. Mas divago.

Apesar de tudo devemos estar expostos aos outros, numa dose sensata. Cada um terá a sua e longe de mim querer ser exemplar. Afinal de contas o conceito de alteridade – esse que proclama que o ser humano age intersocialmente e na interdependência do outro – não só existe como muitas vezes é inconveniente e inoportuno. Falo por mim, claro.

Mas podemos ser apanhados de surpresa, sobretudo quando procuramos refúgio dentro de nós mas no meio dos que estão à nossa volta. Alguns darão por isso; outros não e são esses que no meio da nossa odisseia imaginária, onde desbastamos as selvas das angústias e alegrias esquecendo-nos facilmente do lugar terreno onde nesse momento temos de pertencer – são esses, dizia, que sem medo ou má vontade nos atiram perguntas como esta: “Alguma vez pensaste em ser outra pessoa?”.

Sim, eu sei: as minhas companhias tendem a ser bizarras. Mas com sorte até oferecem temas para estas crónicas de forma involuntária. Além de que, neste caso concreto, trata-se de uma boa pergunta. Efectue o leitor amigo esse mesmo exercício e verá que a resposta não é fácil.

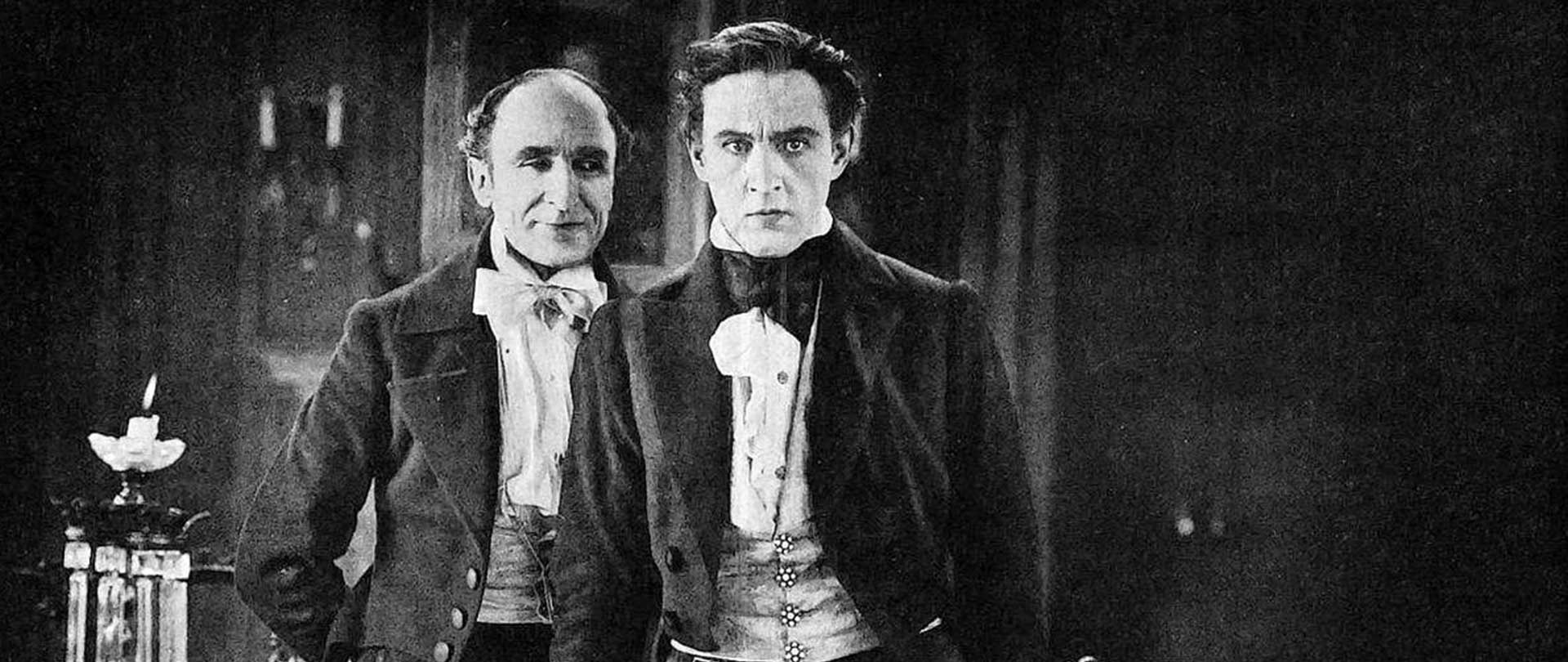

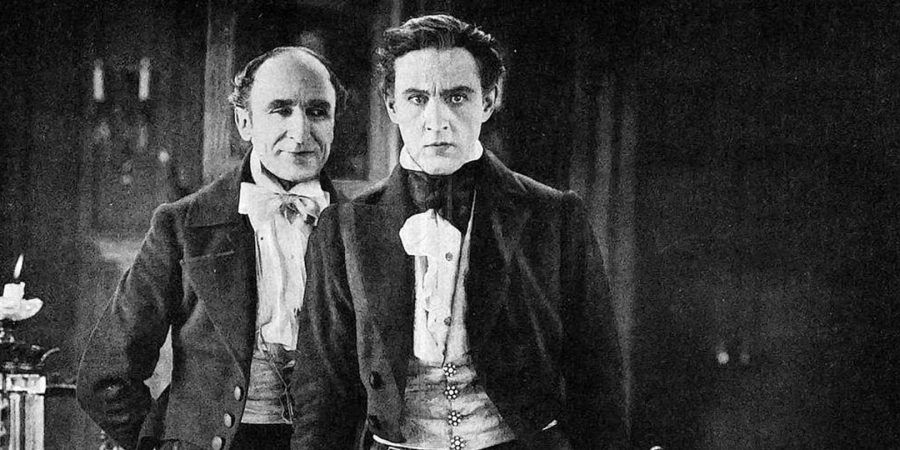

Pela minha parte, a primeira reacção foi típica: como de certa forma vivo numa biblioteca itinerante o meu cérebro, em vez de tentar responder à pergunta, preferiu fazer uma pesquisa exaustiva a todos os livros e letras de canções que encontrou pelo caminho. E lá veio Borges a falar com Borges no maravilhoso conto O Outro; e lá vieram mil e uma recordações de filmes que abordavam o tema do doppelgänger ou de livros que me são caros, como Dr.Jekkill e Mr.Hyde ou O Retrato de Dorian Gray.

Esta petulância intelectual, tão sintomática como verdadeira, impediu-me mais uma vez de dar a resposta mais óbvia: não, nunca desejei ser outra pessoa. Zanguei-me tantas vezes com quem sou que perdi a conta.

Deixei de me falar durante semanas. Mas não: nunca desejei ser outro nem perdi tempo com essa possibilidade. Mais: muitas vezes fiquei grato a essa não-possibilidade. Há um provérbio inglês, com origem no século XVI e que sempre me tocou fundo: ao encontrar alguém mais desafortunado, dizem “There, but for the grace of God, go I”. Eu poderia ser aquele, não fora a graça de Deus. Mesmo os não-crentes compreendem a essência do que se diz nesta paráfrase bíblica: estamos sempre à mercê de algo maior e devemos percebê-lo, ser humildes, estar gratos e ajudar.

Não sei como se poderá querer ser outro. Mas sei que já fomos outro. Há algum tempo visitei a maravilhosa exposição de fotografia Aos Meus Amores 2.0, de Álvaro Rosendo, onde está retratada com o olhar terno do fotógrafo gente que atravessou várias décadas, desde os anos 80. E por acaso lá me deparei comigo, ali, espetado na parede. Era eu, com os meus sonhos, a força e a estupidez da juventude, o sorriso imaculado dos vinte e poucos anos. Mas era outro, amigos. E juro, juro que prefiro ser eu agora até porque amanhã já serei outro que gostarei de ser.

Esta crónica foi publicada originalmente no jornal Hoje Macau, tendo sido aqui reproduzida com a devida autorização.