Quando Charlie Brown deu a vitória a Schulz num mundo dividido entre vencedores e vencidos

Não foi por acaso que Schulz viu Citizen Kane 40 vezes.

Aí vem o bom velho Charlie Brown, “good old Charlie Brown”, aquele amigo com quem, no íntimo, gostamos de ter boas e profundas conversas mas, publicamente, é muito mais divertido fazer troça, na companhia dos colegas. E é interessante constatar como, nas primeiras pranchas lançadas, essa “maldade”, solidão e sensação de afastamento, todos esses conceitos, eram muito mais crus e explícitos. “O bom velho Charlie Brown, aí vem ele! O bom velho Charlie Brown … Oh, como eu o odeio!” Assim é a primeira tira dos Peanuts e é desta forma que Charlie Brown se dá a conhecer ao mundo, já a deixar bem claro que nuns Estados Unidos divididos entre winners and losers, o rapaz da cabeça redonda pertence à equipa dos losers. Ingressou no clube dos vencidos da vida e nunca mais saiu de lá. Parece pura maldade, mas não é. Nós fomos concebidos, estivemos nove meses a germinar e, depois, saímos para o mundo. Estamos aqui e existimos nesta amálgama confusa e caótica que dá pelo nome de sociedade. A regras são estas, e assim acontece com todos sem excepção — a partir do momento em que aqui chegamos, há alturas em que acertamos e outras em que falhamos. O segredo é que uns conseguem disfarçar isso melhor, já os outros, descarnados, vêem-se impossibilitados de sair de casa senão com a alma no peito e, por isso mesmo, não conseguem fingir tão bem.

É precisamente aí que Charlie Brown nos acompanha e nos dá a mão de coração puro — na solidão dos nossos falhanços e nas nossas fragilidades que não podemos admitir num mundo dividido entre vencedores e vencidos. É por isso que gostamos tanto dele e é por essa razão que Charlie Brown “can’t win” — porque é um coração torpe, descarnado e desajeitado, mas que anda connosco lado a lado, sem falsos vedetismos, e que nos lembra que a maior vitória é precisamente essa, sermos tratados por bons velhos amigos, sermos lembrados como aquela boa e velha pessoa. A prova maior é quando uma personagem, numa das tiras, se chega ao pé de Charlie Brown e lhe pergunta, “podemos ser amigos? Óptimo, a minha irmã disse-me que precisava de fazer novas amizades. É sempre melhor começar por baixo”

Se Mafalda não foi criada à imagem e semelhança de Quino — a nível de personalidade Quino era mais o Filipe — o mesmo não se pode dizer do miúdo da cabeça redonda. Charlie Brown era Charles Schulz e, mais, é interessante como uma BD, a priori apolítica, faz-nos pensar no ideário do sonho americano e da relação desse mesmo sonho com a comunidade imigrante. Isso mesmo, se formos ao início e soubermos como correlacionar bem os Peanuts e a vida de Schulz, é essa a base — Charlie Brown não nasceria se não fosse a história da imigração americana.

O pai de Schulz, Carl Schulz, era um barbeiro, imigrante alemão, já a mãe, doméstica, nasceu nos Estados Unidos mas, também ela, era de ascendência norueguesa. Pode-se fazer a seguinte asserção, “mas, de qualquer das formas, a mãe nasceu nos Estados Unidos e é estadunidense.” Temos de perceber que, embora a ascendência norte-americana seja muito variada, se o traço de imigração for, a nível histórico, relativamente recente nas gerações, as famílias apresentam-se quase sempre, mesmo se essa ascendência for europeia, como italo-americana ou germano-americana e, por aí em diante — é algo que acaba por estar sempre presente. A família de Schulz era, então, muito mais reservada. Num documentário sobre o autor há, até, uma revelação curiosa — a própria mãe, quando precisava de ir às reuniões de pais da escola do filho, por exemplo, nem sabia bem como agir, apresentar-se ou, até, como se vestir — se de forma mais casual ou bastante formal. Os pais de Schulz passaram pelos adventos do fordismo e do taylorismo, plena 2ª revolução industrial, e era nesses moldes que tentavam sobreviver e enquadrar-se — numa américa recém industrializada e com os adventos trazidos no pós 1.ª Guerra Mundial. Isso reflectia-se em Schulz. Nascido em 1922, em St Paul, no Minnesota, era com os colegas o típico miúdo tímido. Tinha sempre, consigo, um caderno para desenhar e gostava de se esgueirar para a casa de um amigo, mesmo quando este pudesse não estar presente, para ouvir a mãe do seu amigo tocar piano — principalmente Beethoven. Por coincidência, a sua alcunha era Sparky — um tio materno o batizou assim quando o viu, pela primeira vez, ainda no hospital. Aliás, a alcunha completa era Spark Plug, nem mais do que uma referência a uma personagem da BD de maior tiragem de 1922, Barney Google. Mais tarde, foi uma sua prima que alterou a alcunha “Spark Plug” para o diminutivo “Sparky”.

Tendo os seus cadernos de esboço como companhia, “Sparky” demonstrava bons resultados escolares, mas passou uma infância e adolescência repletas de inseguranças, à própria semelhança de Charlie Brown. Sobre a sua fase do liceu, numa outra escola diferente da primária, o autor chegou mesmo a dizer, “nunca me achei grande coisa, não me achava nem um pouco bonito. (…) Não namorei nenhuma menina no liceu porque eu pensava: quem vai querer namorar comigo? Eu nem ao menos tentava. E foi assim que cresci.” Sendo o mais novo dos colegas, porque graças aos seus bons resultados escolares saltou um ano na primária, era muito mais franzino e, por isso mesmo, com menos capacidade de assertividade. Mesmo sendo um leitor ávido de bandas desenhadas da época e das tiras que eram publicadas nos jornais ao domingo e, claro, mesmo passando horas e horas a copiar as páginas das suas BD’s preferidas, na altura do liceu, os editores do anuário do colégio que frequentava chegaram a recusar os desenhos que o próprio tinha oferecido como colaboração. Foi uma época difícil, porque nem o seu talento chegou a ser devidamente reconhecido.

A mãe de Schulz, Dena, morreu em 1943. Foi, exactamente, nessa altura que o autor se alistou no Exército dos Estados Unidos sendo enviado, dois anos depois, para a Segunda Guerra Mundial. É então, quando regressa, uns dois ou três anos depois, que lança o verdadeiro embrião dos “Peanuts”. Já integrante da Igreja de Deus, luterana, que o incentiva a desenvolver as suas capacidades, começa a publicar, regularmente, para o jornal local “St. Paul Pioneer Press”. O embrião de Charlie Brown já estava formado e dava pelo nome de “Li’l Folks.” As tiras foram publicadas durante dois anos pelo jornal. Na verdade, “Li’l Folks” era uma banda desenhada, também, com crianças e foi a primeira vez que o nome Charlie Brown apareceu. Existia um cão parecido com o Snoopy, chamado Rover, e algumas piadas passaram mesmo para os “Peanuts”. Após, então, dois anos, Charles Schulz tenta pedir melhores condições ao director do jornal — mais destaque para “Li’l Folks” e um aumento monetário — condições essas que foram rejeitadas. É então que o autor fala com o director editorial dos Syndicate — uma agência de conteúdos para imprensa que permite a publicação de um trabalho em vários jornais. O lançamento estava feito e os “Peanuts” aparecem, pela primeira vez, a 2 de outubro de 1950, quando Schulz tinha, apenas, 27 anos — o mundo da banda desenhada nunca mais foi o mesmo e o autor passa a ser publicado em sete jornais em simultâneo.

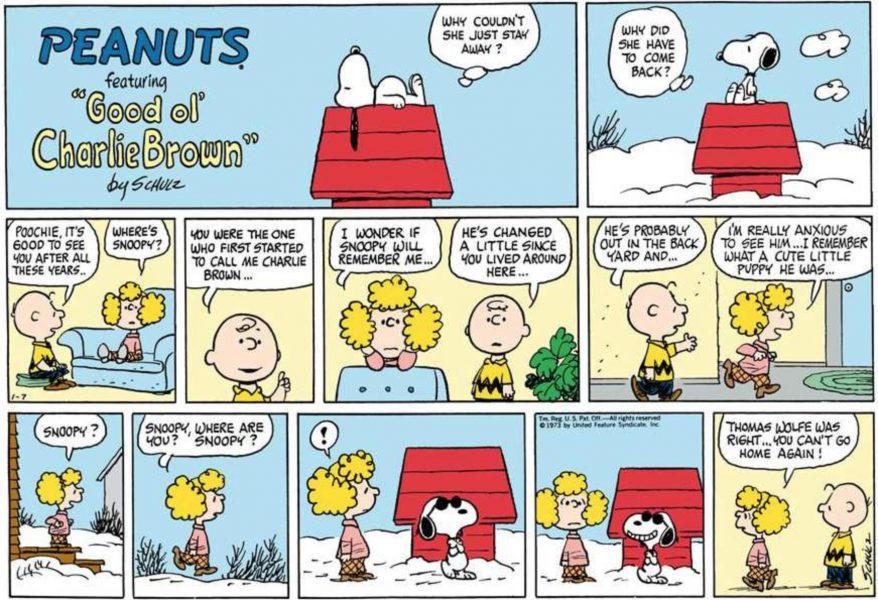

A ideia de Schulz seria continuar com o nome “Li’ll Folks”, mas viu-se impedido porque, na imprensa, já existia um nome similar — “Little Folks”. Assim apareceu a ideia de baptizar as tiras com o nome “Peanuts”. Na verdade, o autor nunca gostou desse nome, mas teve de aceitá-lo por necessidade e acabou por ficar. Por essa razão é que, mais à frente, a apresentação da BD passou a ser ‘Peanuts featuring Good Ol’ Charlie Brown’.

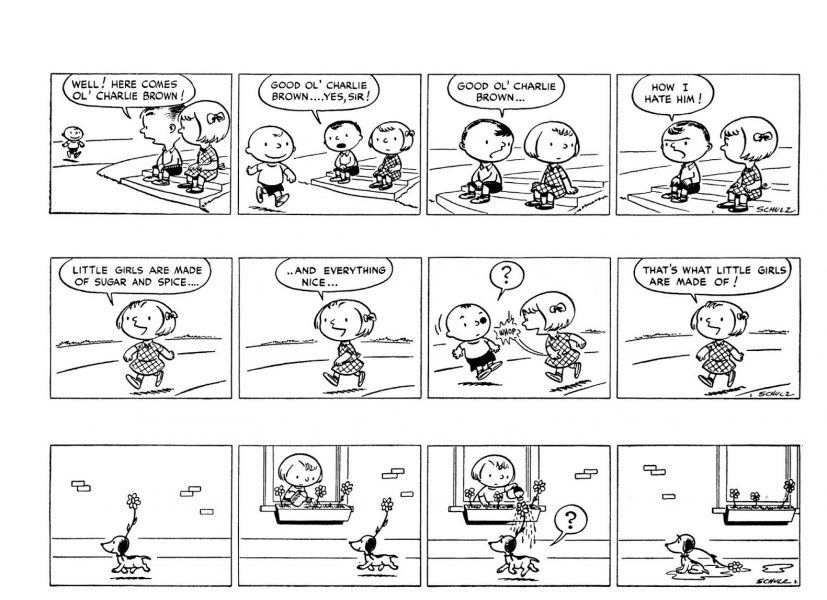

Como são, então, os Peanuts, quando aparecem pela primeira vez? Nas primeiras tiras, a história gira, apenas, em torno de Charlie Brown — na altura apenas com 4 anos — Patty Kieffer e o seu namorado Shermy Delmas, mais velhos, e Snoopy. É Shermy quem diz, “como o odeio”, dando a demonstrar que odiar Charlie Brown seria já da praxe, sem existir uma razão aparente para tal. Odiar porque sim, porque tinha quatro anos, era o mais novo, e existia, apenas, aquele trio. Geralmente, Charlie Brown era usado, como pode acontecer com os miúdos mais novos. Numa das tiras, Patty, para provocar o namorado, como gostava de fazer, utiliza Charlie Brown para fazer ciúmes, dando a entender que iria a um espectáculo com ele, até que Shermy diz, “Que me importa se vais com o Charlie Brown ao espectáculo. Vai lá, isso não me incomoda!” Até que Patty atira, “Olha o que fizeste? Magoaste os sentimentos do Charlie Brown! Ele achava que era capaz de te fazer competição.” Mais para a frente, Patty Kieffer e Sherny Delmas passam para personagens secundárias e começam a surgir as verdadeiras personagens principais que acompanhariam e atormentariam Charlie Brown. Curiosamente, essas personagens como Schroeder, Lucy e o próprio Linus — o seu verdadeiro amigo e companheiro — eram mais novos. Após outra figura secundária, Violet, a primeira personagem principal a surgir foi Schroeder, ainda bebé — Charlie Brown ainda lhe tenta ensinar a dizer algumas palavras. Depois surge Lucy, ainda muito criança, mais nova que Charlie Brown mas ligeiramente da mesma idade de Schroeder, e assim sucessivamente. Linus que, basicamente, é o melhor amigo de Charlie Brown, é o irmão mais novo de Lucy e também vemos o seu crescimento desde bebé, na BD.

Há um antes e depois de “Peanuts” no mundo das tiras. É fácil de perceber porquê. Isso foi algo que o próprio Quino captou muito bem. Antes, as BD’s onde apareciam crianças eram, somente, demarcadas pelas tropelias infantis sem grande densidade psicológica. Já todas as personagens de “Peanuts” funcionam como uma clara referência ao niilismo e existencialismo. São crianças capazes de bondade, maldade, frustrações, ansiedades, sofrimento, amores, desamores, amores platónicos e amores não correspondidos. Mais, pensam na finalidade e no sentido da vida, literalmente. Não é só Charlie Brown, o “Block head”, como a Lucy o trata, que não é capaz de ganhar. O miúdo só não o sabe esconder tão bem como os outros. No fundo, todos eles falham e tentam superar isso, de alguma forma. Lucy pensa que não consegue ganhar o amor de Schroeder e, por isso mesmo, é detentora de um mau feitio terrível. A forma que tem de superar isso mesmo é criar uma cabine onde se voluntaria para dar ajuda psiquiátrica talvez para dizer que, ela própria, precisa de ajuda. Linus, o seu irmão mais novo, mais sensível, não consegue ganhar a sua independência face ao seu cobertor, que transporta para todo lado, e não se consegue livrar do mau feitio de Lucy. Sally Brown, a irmã de Charlie Brown, também não consegue ganhar a atenção de Linus, o rapaz de quem gosta. Já Schroeder, por muito que seja bom pianista, nunca será Beethoven, porque bem, só houve um Beethoven — ninguém pode voltar a ser ninguém — e não consegue entender Lucy. No meio de tudo isto, ainda conseguem ter momentos de extrema lucidez, principalmente quando conversam apoiados no muro, como já é da própria imagem de marca da banda-desenhada.

Os Peanuts são, sem dúvida, os mais filosóficos e existencialistas. É certo que oferecem o retrato da infância típica norte-americana dos anos 50 e 60 e, verdade seja dita, apesar da sua longevidade e de passarem para outros meios como a televisão, a sua imagem não evoluiu muito daí. Convém recordar que a última tira feita por Schulz foi publicada em 2000, num mundo completamente diferente do de 1950, mas apesar de algumas referências populares serem as de então, esse lado filosófico, que representa o lado mágico da BD, esse lado que procura ir mais além no entendimento humano das pessoas, irá sempre prevalecer actual.

Mafalda era pessimista no sentido consciente, e nisso também havia filosofia, mas se fosse chamada a agir, ela agiria à boa maneira sul americana. Já se conhecesse Charlie Brown, talvez a personagem de Schulz a convidasse a pensar, niilisticamente, duas vezes primeiro — talvez por medo, ou talvez pelo facto de ponderar até que ponto a acção para a realização de uma ideia, não acabaria por trair, depois, essa mesma ideia.

Uma das referências populares que Schulz imortalizou em “Peanuts” foi, precisamente, “Citizen Kane”. Um filme que viu, pelo menos, umas 40 vezes e que personifica, como ninguém, a desconstrução do sonho americano. Schulz, de certa forma, também viveu esse sonho e também o desconstruiu. No fundo, quando crescemos, nunca chegamos a ter certezas impolutas. Nunca nos sentimos adultos com segurança para tudo. Vamos tacteando, pondo primeiro um pé, depois o outro, aprendendo sempre, pela primeira vez, tal como crianças, todas as novidades que cada etapa da vida traz. A única diferença é que, ao menos, as crianças vivem com a segurança de saber que “supostamente” os adultos resolvem os problemas — quando crescemos sabemos que não é tão assim — quem nega isto mente. Não importam os impérios ou as fortalezas que se construam, também Charles Foster Kane só queria o seu trenó, em busca de algo que se perdeu lá atrás no tempo. Foi exactamente assim com Schulz e a criação de Charlie Brown, cuja cabeça desenhou num total de quinze mil vezes. Charlie Brown nasceu para dar a vitória a Schulz num mundo dividido entre vencedores e vencidos — mas acabou por nos ensinar que ninguém é só vencedor, nem ninguém é só um vencido.