‘The Death of Stalin’: uma sátira inteligente, e de levar ao riso, sobre Stalin

Em Portugal, o filme estreou nas salas de cinema em Fevereiro. Na Rússia, como era de se esperar, não passou. Ao que parece, nunca se deve satirizar nações, muito menos um marco histórico.

Numa altura em que tem ocorrido um boom de filmes de comédias franceses, surgiu, para meu deleite, uma lufada de ar fresco conseguida pelo realizador italiano Armando Iannuci (conhecido pela série Veep).

A grandeza da sátira deve-se ao limbo entre um retrato incisivo da realidade e a ridicularização da mesma. Esta dicotomia obriga-nos, acima de tudo, a olharmos para a realidade atroz e desconcertante com um sorriso na cara, sem nunca nos sentirmos mal com nós próprios e sem roçar o ataque à nossa moral. Poucos foram os momentos onde não esbocei um sorriso de agrado ou uma gargalhada descontrolada.

The Death of Stalin

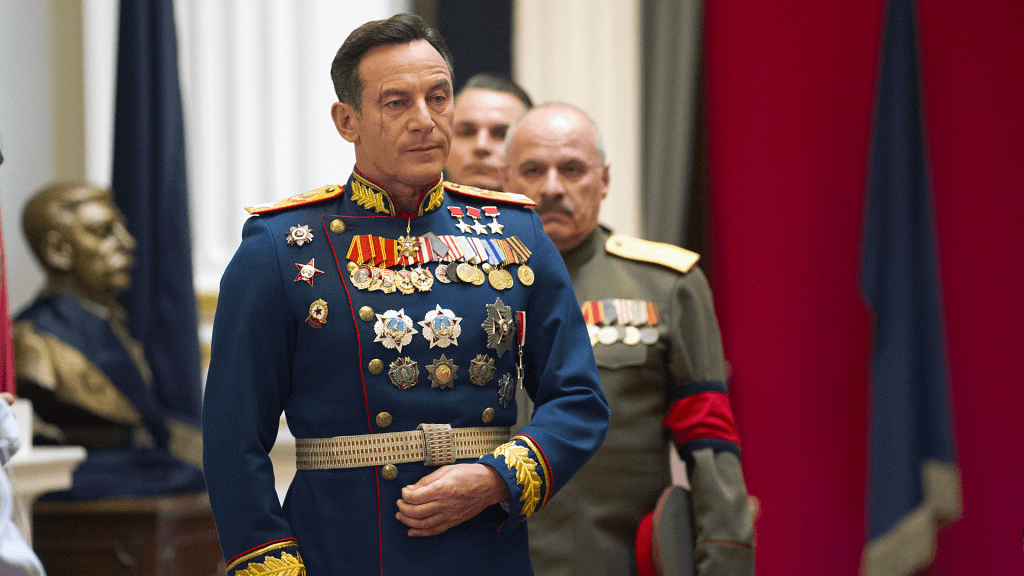

The Death of Stalin é uma sátira à ditadura comunista chefiada por Stalin com um punho de ferro. Após ler uma carta de ódio dirigida a si, o governante tem um enfarte e, passado alguns dias, acaba por morrer. No meio do caos estabelecido, tudo anda à volta das tramóias, segredos, traições e mortes dentro do comité central, que tem como função escolher o próximo sucessor da URSS e, ao mesmo tempo, realizar o funeral, aberto ao povo, do Grande líder.

Através do humor físico vemos uma vasta fragilidade de uma ditadura que, como é comum em regimes do género, controla a população através do medo, desprovendo-a de outros sentimentos. E quem melhor para representar estas contradições morais e ideológicas senão o núcleo duro do regime?

Os mais próximos do Pai da nação, desde o ministro dos negócios estrangeiros até ao das forças de segurança, são os mais heterogéneos da sociedade: uns têm ambições próprias (talvez um dia governarem), uns têm puro medo de Stalin, outros pura devoção. E é exactamente após a queda dele que as personalidades se revelam ainda mais. Aquando da suposta morte do chefe, deitado num lago da sua própria urina, ou no seu próprio funeral, cada um pensa em si. Um passo em falso e qualquer um deles podia estar na próxima lista de assassinatos da força de segurança.

The Death of Stalin

Para deliciar ainda mais o espectador, surgem duas personagens frágeis e que chegam a ser patéticas, os filhos de Stalin. Como alguém disse, não representavam a nação e muitos menos conseguiam sobreviver naqueles tempos. Uma filha, meio esquizofrénica, que não afecta em nada o decorrer das acções; e um filho constantemente empapado em vodka, que tinha como função gerir a equipa nacional de hóquei que, durante uma viagem, se tinha despenhado (a equipa), não existindo nenhum sobrevivente. Eles eram o que restava da figura da nação e, para benefício do espectador, não poderiam denegrir mais a sua imagem. Num contributo para esta imagem, o filho disse no funeral de seu pai: somos todos pequenos ursinhos da nação. Não continuou mais a lógica do discurso (ou falta dela), porque foi abafado pelos aviões do exército.

No meio disto tudo, existia uma alma sã, revolucionária e impetuosa, a pianista soviética Maria Veniaminovna Yudina. Foi ela que enviou a carta de ódio a Stalin, foi ela que ameaçou não repetir o concerto, na cena inicial, após saber que ia ser gravado e enviado a Satlin. Foi a única que preferia morrer a viver numa mentira, a que chocava os que a rodeavam. Yudina representa a heroína, não por salvar e remendar a situação (não era o papel dela), mas por ser das poucas personagens que não era ridícula, contraditória ou fraca de espírito.

O filme acaba como começa, com um concerto. Uma forma inteligente de colocar um fim ao ciclo do ridículo, dando um ar sério à história, como se se tratasse de um filme biográfico ou um documentário.![]()