Éric Rohmer, um dos grandes nomes da Nouvelle Vague

Éric Rohmer foi, entre os insurgentes cineastas da Nouvelle Vague francesa, talvez o mais polido, o mais destacado pela sua estética. Passou por autor, professor e até jornalista, chegando ao cinema tarde em relação a cineastas como Jean-Luc Godard ou François Truffaut, permanecendo mais tempo como crítico de cinema na célebre revista “Cahiers du cinéma” até chegar à realização. No entanto, quando o fez, começou de uma forma rompante e arrecadou uma série de galardões. As dezenas de trabalhos realizadas validam um cineasta que perdurou após a sua morte, no ano de 2010, como uma referência no cinema de e com cor.

Maurice Henri Joseph Schérer nasceu a 21 de março de 1920 em Nancy, no nordeste francês, numa família de tradições católicas. Pouco se tem conhecimento da sua vida privada, muito em parte pela sua discrição quanto a ela. Depois de uma formação em história, após ter estudado literatura, filosofia e teologia, Rohmer viria a formar esse seu pseudónimo com inspiração em dois dos seus artistas prediletos: o realizador austro-americano Erich von Stroheim, um dos pioneiros do cinema de autor, e o escritor inglês Sax Rohmer, que criou a célebre coleção de obras do vilão Fu Manchu. No entanto, seria um pseudónimo assumido só depois de ter assumido as funções de professor e de jornalista, tendo até escrito um livro — “Elisabeth” (1946) — com o nome de Gilbert Cordier. No final dessa década de 1940, depois de assentar em Paris na sequência dos seus estudos académicos e da sua atividade profissional como jornalista, Rohmer ficou fascinado com a Cinemateca Francesa, então sob a direção do cinéfilo Henri Langlois. Foi aqui que pôde privar com os emergentes cineastas da então incipiente Nouvelle Vague, entre eles Godard, Truffaut ou até Claude Chabrol e Jacques Rivette. Apesar de, então, preferir a literatura, Rohmer deixou-se apaixonar pelo cinema e abdicou do jornalismo em prol da crítica cinematográfica.

Éric Rohmer

Depois de ganhar alguma experiência em revistas da especialidade, assim como trabalhar diretamente com alguns destes cineastas na crítica, foi em 1951 que se juntou à célebre revista “Cahiers du Cinéma”, que o crítico André Bazin havia fundado. Cinco anos volvidos, Rohmer seria mesmo o editor principal da revista, assumindo um estilo menos impetuoso e assertivo e procurando abrir o espaço ao diálogo e à questão, abdicando de usar o “eu” como condutor do seu discurso. De ideais mais conservadores, não deixava de ser uma referência crescente no seio daquela comunidade mais conotada com a esquerda, mais liberalizada e de costumes mais personalizados. Foi nesta fase em que Rohmer começou a usar este mesmo pseudónimo, fruto dessa paixão dual pela literatura e pelo cinema, procurando evitar que a sua família descobrisse o seu envolvimento no panorama da Nouvelle Vague.

Um dos seus principais artigos foi “Le Celluloid et le marbre” (escrito em 1955, traduzido para “A Celulóide e o Mármore”), procurando cruzar o cinema com diferentes outras áreas da criação artística, assumindo a sétima arte como o caminho de refúgio final da poesia, o que conseguia colocar um discurso metafórico de forma mais natural e subtil. Com Chabrol, escreveria um livro-ensaio sobre Alfred Hithcock, no ano de 1957, analisando a formação católica deste cineasta, procurando reforçar a ideia de um auteur como um realizador responsável por controlar as diferentes dimensões do trabalho criativo, com fortes preocupações estilísticas e temáticas. Algo como Jean Renoir, cineasta filho do pintor Pierre-Auguste Renoir, e que Rohmer admirava bastante. A tese deste livro assumia que o cinema norte-americano era cada vez mais recorrente neste tipo de cinema, mais centralizado na figura do realizador. Porém, era um admirador do que lá se fazia, opondo-se ao que os realizadores mais à esquerda apregoavam: um cinema de cariz mais social, fortemente empenhado na vertente documental e no captar da realidade sem quaisquer filtros. Rohmer acabaria por abandonar o “Cahiers du Cinéma” e prepararia o iniciar da sua carreira como cineasta.

https://www.youtube.com/watch?v=eBjvjKWIxuI

Ainda no ano de 1950, o francês havia produzido uma curta, de seu título “Journal d’un scélerat”. De pouco reconhecimento, seria no ano seguinte, com “Preséntation ou Charlotte et son steak”, que contou com a participação de Godard e com a voz de Anna Karina, que marcaria mais o seu passo. O filme, de doze minutos de extensão, acabaria por ser concluído somente em 1961. Até lá, colaboraria com Godard e, com a produção de Chabrol, comporia a curta-metragem “Véronique et son cancre” (1958), sobre uma jovem que se torna responsável por cuidar de um rapaz, levantando questões sobre a educação de crianças com pouca predisposição de aprender. O seu primeiro grande filme sairia em 1962, sendo ele “Le Signe du lion”, um dos filmes de destaque nos primórdios da Nouvelle Vague. A simbologia do signo do leão pauta a ação do protagonista, que oscila entre momentos de sorte e de puro destino enquanto espera pela herança que o seu primo lhe havia deixado.

Éric Rohmer fundaria, ao lado do realizador suíço Barbet Schroeder, a sua produtora cinematográfica, a Les Films du Losange. Seria esta a chancela dos futuros filmes do francês, que ganhariam destaque em especial a partir dos seus seis episódios morais, que se traduziriam em seis filmes de referência para a Nouvelle Vague. Na base, a mesma história, inspirada pelo filme “Sunrise: A Song of Two Humans”, do cineasta alemão expressionista F. W. Murnau: um homem casado ou comprometido com a sua companheira vê-se tentado por uma outra mulher que surge no trama, embora acabando por o superar e por manter a sua ligação anterior. A bagagem psicológica inerente procura perceber o ponto de vista das personagens, desde o seu modo de pensar até ao seu próprio comportamento. É uma dimensão moral aquela que se pretende perscrutar, mas também ir mais longe e chegar à própria carga sentimental e emotiva das personagens.

Rohmer inspira-se no pensamento de Blaise Pascal e na literatura de Stendhal para o desenvolvimento do enredo dos seus filmes. Este sexteto de filmes começa com “La Boulangère de Monceau” (1963), com a duração de vinte e seis minutos, em que um rapaz se torna vidrado numa jovem até que encontra uma segunda rapariga. No entanto, e após voltar a ver a primeira, o seu deslumbramento regressa. Segue-se, também realizado em 1963, “La Carrière de Suzanne”, com uma relação que resulta da rejeição de uma mulher perante o interesse de um seu amigo, sendo que este se junta a uma outra rapariga. Novamente a trilogia que gera tensão entre os envolvidos e que mostra a densidade emocional de Rohmer no seu cinema.

Porém, estes trabalhos não chegaram a ser projetados nos cinemas, ao contrário dos outros quatro. Rohmer, sentindo-se desapontado com a parca qualidade técnica dos seus filmes, procurou mudar isso ao envolver-se na produção de pequenos documentários para a televisão francesa. Ao todo, foram catorze, entre os quais documentários sobre as estudantes parisienses, sobre a obra de Pascal e do poeta Stéphane Mallarmé e sobre o cinema do inovador Louis Lumiere ou do dinamarquês Carl Theodor Dreyer. De igual modo, fez parte da realização de “Paris vu Par” (1965), um filme que apresenta seis pequenas peças cinematográficas, entre as quais uma da autoria de Rohmer, num trama que coloca o protagonista na sombria incerteza de se cometeu um homicídio. Porém, o seu desencantamento com a televisão foi crescendo, sentindo que, apesar do que aprendeu quanto à produção de conteúdos audiovisuais, especialmente numa perspetiva técnica, o cinema cumpria bem mais a dimensão física que envolvia as personagens e os restantes elementos presentes numa peça.

A produtora de Rohmer viria a vender os direitos económicos de duas das suas curtas-metragens à televisão francesa, lucrando 60 mil dólares. Com este proveito, conseguiu produzir “La Collectionneuse” (1967), um filme que se sucede na costa do sul de França, em que quatro indivíduos oscilam entre relações passionais. Uma mulher procuraria, então, seduzir os três homens com quem estava, tratando-se da “colecionadora”. É um amor livre, despreocupado, motivado por essa sedução de provocação e de risco, de um jogo entre as chances. O filme conseguiria arrecadar o segundo grande prémio do Festival de Berlim, o Jury Grand Prix, apesar da crítica mista vinda dos críticos do seu país, maioritariamente elogiosos, e dos americanos, mais críticos e entediados com a cinematografia de Rohmer.

O quarto conto moral seria “Ma Nuit chez Maud” (1969), produzido com o financiamento de Truffaut, que havia gostado do guião do filme. É novamente na órbita da filosofia de Pascal que o filme anda, em especial sobre a ideia da “aposta de Pascal”, em que o pensador supõe que há um maior ganho numa eventual crença em Deus que numa postura ateísta, pautando o seu comportamento sob um eventual olhar regulador advindo dessa figura divina. São quatro as personagens, que se conhecem entre si, sendo que duas se assumem como cristãs e as outras como ateístas, e que vão estabelecendo relações passionais. É a dimensão ética que Rohmer procura explorar e que o faz obter um reconhecimento crescente da crítica, traduzido, de igual modo, em sucesso de bilheteira. Receberia até duas nomeações para os Óscares, tanto na categoria de Melhor Filmes Estrangeiro como na de Melhor Argumento Original. A possibilidade da escolha da protagonista, Maud, e das apostas que esta faz são a grande discussão filosófica sobre a ética e a moral que estão subjacentes à decisão humana.

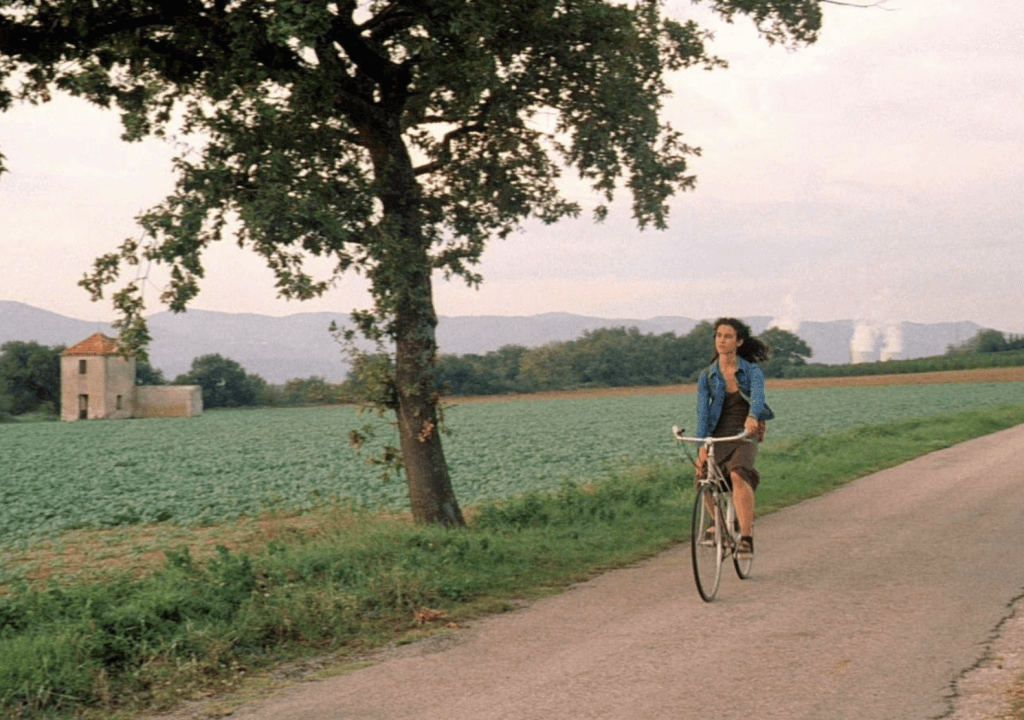

O quinto chega em 1970, com “Le Genou de Claire”. É um enredo de Verão, bem leve e colorido na sua estética, sendo o segundo a cores que o cineasta realiza. Um diplomata encontra-se com uma velha amiga sua e deixa-se atrair pela sua filha até ao momento em que surge uma terceira personagem, a irmã mais velha da filha. A presença da Natureza, nomeadamente do Lago Annécy e das montanhas, concede ao filme a profundidade que as aparências podem parecer ocultar. Dois anos depois, é produzido o último dos contos morais de Rohmer, com “L’amour l’après-midi” (1972). Novamente um trio amoroso em destaque, no qual um casamento aparentemente feliz e estável, contando já com filhos, acaba por se tremer com a aparição de uma terceira personagem, de uma velha amiga e ex-namorada do protagonista. A tentação ganha, neste filme, um caráter ainda mais evidente, sendo esta luta entre o correto e o incorreto que pauta a ação do enredo. À imagem dos demais contos, procura extrair a carga sentimental que se vai sedimentando na consciência através do assumir de um discurso na primeira pessoa, com uma ponderação constante sobre o que diz e faz. Aquilo que fica em filme, segundo o realizador, é este mesmo processo.

Le genou de Claire (1970)

Porém, o cinema de Rohmer não se pode restringir a este percurso. Depois, “La Marquise d’O” (1976), uma adaptação do romancista alemão Heinrich von Kleist, vivido num contexto histórico específico – as Guerras Napoleónicas -, traz mais um trama em formato de triângulo, quando uma marquesa, casada e grávida de um coronel, é salva por um conde de ser violada por um grupo de soldados. O francês volta a aprofundar-se em contextos históricos, nomeadamente no século XII, com “Perceval le Gallois” (1978), acompanhando a vida de um dos lendários Cavaleiros da Távola Redonda, Perceval. Baseando-se num manuscrito do trovador Chrétien de Troyes, o filme acabou por ser sentido como um desapontamento, com alguma dificuldade em captar a dimensão lírica da Idade Média. Talvez por essa razão Rohmer regresse a esta fase com o telefilme “Catherine de Heillbronn” (1980), adaptando a peça de von Kleist sobre um eventual feitiço de um nobre à filha do armeiro de Heilbronn, cidade alemã onde decorre a ação do filme.

O cineasta não descarta, com isto, o seu cinema temático, criando uma série de filmes associadas a comédias e provérbios, sendo que cada filme era inspirado num provérbio. O primeiro realizado foi “La femme de l’aviateur” (1981), contando a história de um grupo de jovens parisienses envolvidos num conflito amoroso. “Le Beau Marriage” (1982) traz uma jovem que procura sair de um casamento de conformação com um artista para se aventurar com um outro homem rico e solteiro. A dualidade entre a realidade e a obsessão ganha um protagonismo evidente aqui, procurando evidenciar o estado da alma e do coração em choque com a razão. O pré-concebido e as estruturas das relações sociais são, assim, novamente questionadas. O terceiro destes trabalhos é “Pauline à la Plage” (1983), que acompanha a jovem adolescente Pauline nas suas férias no noroeste francês. A sua presença é cruzada com a de outros três adultos e as suas visões e relações, tanto as passadas como as que se vão formando no decorrer do filme, culminando em mais um triângulo amoroso, no qual Pauline, apesar de não envolvida, não passa despercebida.

Segue-se “Les nuits de la pleine lune” (1984), acompanhando a vida de uma mulher que, apesar de viver numa relação aparentemente tranquila nos subúrbios de Paris, procura usufruir de uma eventual vida a sós quando passa a viver numa segunda casa, no coração da capital. Trata-se de um dos filmes mais minuciosos de Rohmer, em especial na sua preparação. A quantidade de takes é grande, assim como a discussão entre os atores sobre as suas intervenções, pelo que o próprio guião acabou reescrito com base nessas sugestões, assim como a abordagem técnica. A produção e a interpretação conjugavam, assim, de forma harmoniosa e em diálogo permanente.

O quinto filme dos seis desta série é “Le rayon vert” (1986), inspirado numa obra homónima de Jules Verne, em que as pressões sociais e conjugais de terceiros afetam a protagonista, que procura esquecer a sua última relação. Aqui, Rohmer procura alcançar a realidade e a transparência ao máximo, provocando o esquecimento dos atores em relação às câmaras que os acompanham e convidando-os à improvisação. A câmara funcionava em função do comportamento dos intervenientes, presente ao de leve na ação mas procurando captar aquilo que rodeava as personagens, do ponto de vista emotivo. A estreia do filme decorreu na televisão, Canal Plus TV, que pagou 130 mil dólares, o equivalente a um quinto do seu orçamento. Rohmer era profético, ao anunciar que o cinema só conseguiria sobreviver com a importante ajuda da televisão. O filme viria a arrecadar o Leão de Ouro do Festival de Veneza, assim como o Prémio FIPRESCI, da federação internacional dos críticos de cinema. Por fim, “L’ami de mon amie” (1987) encerrou esta série de filmes, evocando o provérbio “amigo do meu amigo meu amigo é”. No entanto, neste caso, aplica-se, em bom rigor, namorado da minha amiga meu namorado é.

Houve lugar para uma terceira série de filmes relativa às estações do ano. “Conte d’automne” (1998) foi o fechar de uma trajetória que também trouxe “Conte de printemps” (1990), “Conte d’hiver” (1992, este com uma inspiração no “Winter’s Tale” de William Shakespeare) e “Conte d’eté” (1996). São, todos eles, contos de relações passionais, conjugadas com a habitual importância das decisões e da interpretação das emoções sentidas, encaminhando sempre para uma série de questões que se levantam perante o envolvimento de outras personagens, sem esquecer as caraterísticas próprias das estações do ano, que pintam um pano de fundo personalizado. Os dois últimos grandes trabalhos de Rohmer decorreram já no novo século, quando já era octogenário, debruçando-se sobre as memórias da espiã escocesa Grace Elliott no período da Revolução Francesa em “L’anglaise et le duc” (2001); e nas vivências de um ex-general e agente secreto soviético em Paris, de seu nome Nikolai Skoblin, que vive tranquilamente com a sua esposa até, subitamente, desaparecer após suspeições dele ser um agente da URSS, em “Triple Agent” (2004). Seria uma fase em que seria criticado pelas críticas feitas à Revolução Francesa, no caso do primeiro filme, levantando a ideia de se tratar de propaganda monárquica. Nada disto acabou por colocar em cheque o prémio de uma vida, o Leão de Ouro em Veneza, que arrecadou no ano de 2001.

A 11 de janeiro de 2010, poucos meses antes de completar 90 anos, Éric Rohmer viria a morrer em Paris, na sua residência. Tinha-se retirado uns anos antes depois de deixar um contributo indelével no cinema, depois de uma vida discreta, com um casamento nos anos 1950 que foi o seu único, do qual nasceram dois filhos. A privacidade da sua vida era tal que não se deslocava de carro nem tinha telefone, e a forma como procurava evadir-se da fama foi de tal forma bem-sucedida que a sua mãe morreria sem saber que o filho era cineasta. Um cineasta que procurava colocar o pensamento, a emoção e a ação em choque através de personagens bem complexas, quase importadas dos romances da literatura do seu país. Procurava, assim, colocar a técnica ao serviço desta dimensão psicológica e fazia-o recorrendo à ausência de música vindas do exterior, cingindo-se ao som do enredo. Procurava, também, filmar as personagens em movimento, em dinâmicas do dia-a-dia, concentrando-se numa imagem abrangente e não claustrofóbica.

Rohmer recorria com frequência à praia e ao verde dos campos, assim como ao branco da neve em estâncias de esqui. Os resorts eram, assim, uma aparição frequente como cenário de muito do trama do cinema do francês, integrados, claro está, na força cromática e da presença da Natureza, sempre dependente do clima para se ver cumprido. Era um elo que o colocava em proximidade com a sinceridade que procurava imprimir das suas personagens, nomeadamente jovens por se sentir mais à vontade em explorar a sua forma de ser e de estar. Muitas foram, de igual modo, interpretadas por atores não-profissionais, que se cingiam ao ensaio e a uma gravação que não se estendia muito, assim como a própria edição, tanto ao ponto de, consoante foi desenvolvendo a sua carreira, prescindir de muito do seu staff (em 1986, com “Le rayon vert”, só contava com um operador de câmara e um engenheiro de som). No entanto, conseguiam manter-se em conversas bem longas, em especial entre protagonistas, mas também em questões mundanas. A isto, contribuía a formação que, no enredo, as personagens tinham, que as ajudava a ter um discurso mais articulado, abordando diferentes temas que não só as relações humanas.

Éric Rohmer fez da sua estética um percurso elegante e pausado por entre as relações humanas no cinema. A sua elegância é constatável na forma como desenrola o seu estudo por entre as paixões e as desilusões, as tentações e as consciencializações do ser humano. É verdadeiramente notável esta viagem que faz da imagem intimidade e de cada momento do seu cinema uma tentativa de perceber para além daquilo que se cinge à dimensão sensorial. Para que se cumpra Rohmer, é necessário ir para lá do vanguardismo jovial de Godard ou da maturidade sustentada de Truffaut e perceber o mais elementar: as relações humanas e o seu eterno caminho até ao amadurecimento, que nunca poderá ser final. Fica a sensação de que, se foi feito o corpo e a alma da Nouvelle Vague, decerto que Rohmer observa, com um olhar algo científico, no seu sentido psicológico ou sociológico, para o que liga uns e desune outros tantos. Este Rohmer é um observador participante, tão ou mais participante do que se estivesse em ação, dando azo às lides do coração.