‘Conhece-te a ti próprio’ – mas em que base?

Curiosamente, na sua recente entrevista a Yuval N. Harari (ao Público, Ípsilon), Alexandra Prado Coelho usou a palavra “próprio” para formular a célebre proposição socrática aqui no título. Que o seu entrevistado propôs como máxima para respondermos aos próximos desafios da Inteligência Artificial, da biotecnologia…

Se bem o interpretei, o historiador israelita estaria antes a pensá-la como “Conhece-te a ti mesmo”. Mas creio que esta última palavra indicia um caminho que eventualmente não levará a lado algum. Ao contrário daquela outra palavra portuguesa, que nos projetará para a questão nuclear de quaisquer tecnologias, num caminho que nada indica ser aporético.

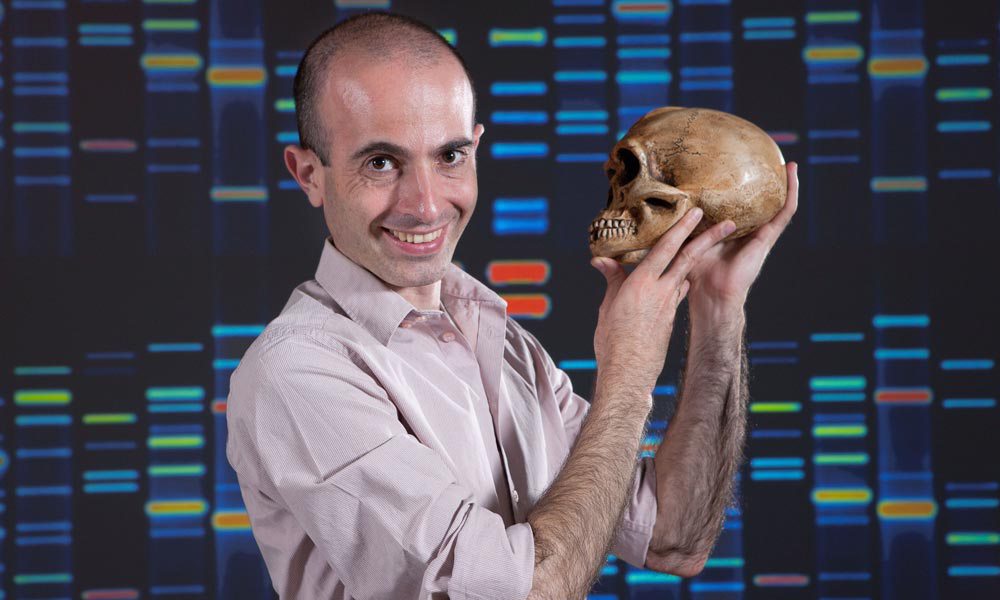

Yuval N. Harari

Um pormaior linguístico

Supondo que tenham conversado em inglês, imagino que Harari tenha usado a expressão “Know thyself” – se isso não é verdade, para o que se segue será bem encontrado, pelo que, sem implicações para os envolvidos, explorarei essa hipótese.

O termo “self” tem sido traduzido pelas duas palavras portuguesas acima mencionadas. Mas, nos meus poucos conhecimentos etimológicos (ou se calhar por isso), arrisco que ambas não significam o mesmo – como se constituíssem duas peças de um puzzle (a nossa língua) que se possam trocar entre si em qualquer espaço aberto (frases) entre outras peças (palavras) do mesmo jogo. Já que x seja próprio de y, estabelecerá apenas que o primeiro compete ao segundo, porventura carateriza este último, mas sem necessariamente o esgotar. Ao contrário do mútuo esgotamento de formas que coincidem em absoluto, quais peças que se possam trocar entre si – numa mesmidade delas.

A versão Moderna da demanda do que seja o homem

Esse último ideal cognitivo tem dominado a Modernidade ocidental. Já S. Agostinho, no séc. IV, o tinha sugerido com o chamado “cogito agostiniano”: quando duvidamos sabemos que estamos a duvidar, mas não duvida quem não existe, logo sabemos que existimos ao menos como sujeitos da dúvida (A Trindade, X, 10, 13 e 14, e outros textos). Mas a fórmula civilizacionalmente mais influente da base deste caminho é claramente o Cogito ergo sum do filósofo, matemático, neurocientista… René Descartes.

E desde o séc. XVII, ao nos constituirmos como sujeitos do esclarecimento (agentes da dúvida) do que sejamos como seres humanos, temos procurado coincidir em absoluto connosco mesmos enquanto objetos desse esclarecimento (seres que duvidam). Uma tal coincidência verifica-se no que se tem designado “consciência”.

“Percebermos o que nos faz humanos” depende assim da definição de consciência. Na referida entrevista, Harari diz que esta “é a capacidade para sentir coisas como a dor, o prazer, o amor ou a zanga”.

Não sei se essa definição será suficientemente restritiva para nos distinguir de quaisquer próximos produtos biotecnológicos. Por exemplo, uma vez que os meus dois cães apresentam comportamentos como aqueles que nos levam a dizer que eu ou a leitora sentimos zanga, prazer ou dor (quanto ao amor, dependerá da sua definição, mas este é um trabalho no qual não me vou meter), temos assim de também os classificar como “humanos”. De resto, enquanto nos chama à exploração da consciência para nos descobrirmos, o autor diz que “nos humanos e outros mamíferos a inteligência anda de mãos dadas com a consciência”.

Quando porém, adiante, sugere um desvio da nossa atenção dos “acontecimentos no mundo exterior” para “sensações no meu próprio corpo” – o caminho de autoconhecimento da meditação Vipassana que esse historiador pratica[1] – implica um nível consciente mais radical do que aquela capacidade, no qual precisamente se escolha e se possa exercer a opção de tal desvio. Mesmo o meu cão esperto não dá sinal de remontar a um tal nível – começa assim a restringir-se a definição.

Mas as dificuldades começam logo sobre como, nesse nível radical, se distinguirão os conteúdos (no nível derivado) que o autor de 21 Lições para o Século XXI despacha – eu diria que levianamente – entre “interiores” e “exteriores”. Pois isto implica uma discriminação das vivências que fluem no tempo da consciência, e a reunião de algumas delas num eu que dure sem se dissolver no seu “exterior”. Para a leitora perceber aquela minha adverbialização dessa distinção de Yuval N. Harari, e em geral a minha desconfiança de que todo este caminho de uma coincidência connosco mesmos na consciência bem poderá ser aporético, espreite os hercúleos, e julgo que pouco frutíferos trabalhos de I. Kant, E. Husserl… na concetualização desse tempo íntimo, e das reuniões de alguns conteúdos seus.

A alternativa paleoantropológica… e a questão do artefacto

Em troca, abre-se a alternativa de uma perceção indireta do que nos faz humanos. Como sugeriram os paleoantropólogos Louis e Mary Leakey na década de 1960:

Entre tudo o que se lhes apresentava no campo aberto em África, distinguia-se um conjunto de pedras, reunidas num espaço relativamente circunscrito, por terem umas formas tais que seria muitíssimo improvável que resultassem de processos não intencionais, ou seja, que fossem naturais. Inversamente, seria viável obtê-las mediante um trabalho de algum outro tipo de entes capazes de, por um lado, terem a intencionalidade de imaginar as pedras brutas em ordem a um certo uso; e, por outro, terem a capacidade física (e.g. polegar oponível) para assim as lapidar.

Estes outros entes caraterizar-se-ão pois, primeiramente, pela propriedade de fazerem artefactos, ou entes técnicos. Foram chamados “homo”, desde o “habilis” ao “sapiens”. E a base da perceção do que os faz “humanos” será agora o esclarecimento do que é o objeto técnico como tal.

Precisamente o que as novas tecnologias estão hoje a complicar. Nestas crónicas continuaremos assim à volta dessa questão.

[1] E Harari explica: “Quando a sensação é desagradável, reajo com aversão. Quando é agradável, reajo querendo mais”. Sem eu perceber nada de Vipassana, pergunto-me por onde essa pista nos levará. Afinal para mim é claro que, considerando o que se passou no meu corpo, quero mais vitórias do FC Porto na Luz, seguidas de rega a celebrar o título! E não duvido que isso não fará mal ao mundo. O problema é que, considerando os guardas de Auschwitz o que se lhes passava nos corpos depois de num dia matarem 10.000 pessoas, no dia seguinte queriam matar outras tantas…