Quanto dura um minuto: Miyazaki, ritmos e a economia da cultura

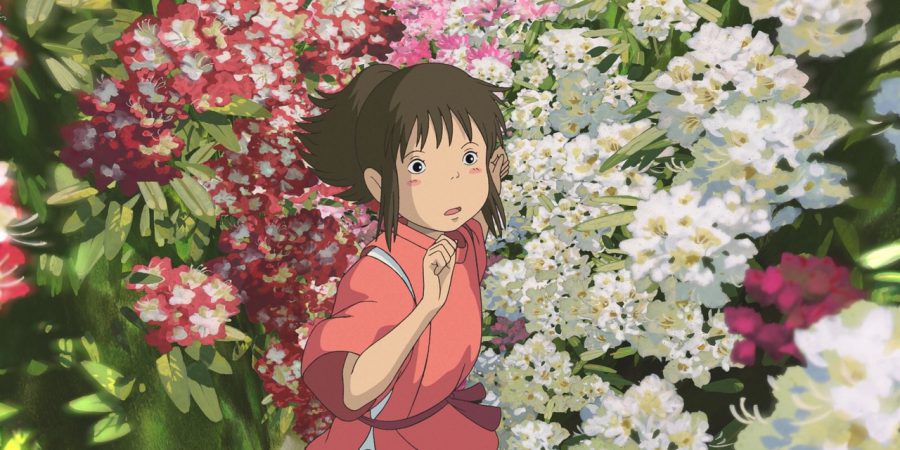

É inegável o impacto cultural dos estúdios de animação de Walt Disney na história do cinema, desde os anos 30 do século passado. Nas últimas décadas, também a Pixar veio deixar a sua marca indelével – e a DreamWorks, de outra forma, também não deveria ser remetida para uma mera nota de rodapé. América, América, América: esse farol da cultura popular com uma balança comercial de exportações fílmicas a furar com raios laser o imaginário de todo o mundo. O único filme não-americano a ser alguma vez reconhecido com o Óscar de melhor longa-metragem de animação é 千と千尋の神隠し, conhecido entre nós como A Viagem de Chihiro.

Os estúdios Ghibli são um monólito no universo da animação cinematográfica; embora se prefiram apresentar antes como uma rajada de vento, o significado da palavra italiana que inspirou o nome da produtora. Um vento de mudança que é assinalada desde logo pela forma como se quer demarcar do restante universo de anime japoneses, nos anos 80. Uma atenção ao detalhe que contrasta com o minimalismo estético que pautava a arte nipónica nas produções mais populares; e a necessidade de sair do meio televisivo e levar a animação para a sala de cinema. Miyazaki considerava que a televisão ditava demasiados constrangimentos ao resultado final dos seus filmes, principalmente pelos limites de tempo e formato permitidos, e pela dependência de aprovação dos canais e dos patrocinadores.

Mas a rajada de vento de mudança também se manifesta, entre outras formas, no ritmo e na velocidade de trabalho; neste caso, ironicamente, em proporcionalidade inversa ao de uma rajada de vento. Em quase trinta anos, desde a sua fundação em 1985 até ao anúncio do hiato em 2014, os estúdios produziram apenas 21 longas-metragens. Para uma empresa que a partir dos anos 90 alcançou um mercado global de exibição, é um número reduzido. Será interessante compararmos este ritmo de lançamentos com o das produtoras americanas acima referidas, no intervalo de tempo em que estiveram todas em actividade plena (1998-2014): os estúdios Ghibli produziram 11 filmes no mesmo tempo em que a Pixar produziu 13, a Walt Disney 19, e a DreamWorks 29.

Mais: num tempo de produção crescente e consumo desenfreado, os estúdios Ghibli estão a desacelerar, e a adoptar um modelo criativo que não se coaduna com o da grande economia cultural que marca o panorama global. A pausa que anunciaram em 2014 veio contrariar uma lógica corporativa de continuidade e crescimento, que, aliás, capitalizaria justamente o sucesso crítico e de audiências que vinham a alcançar. Tudo por uma questão de autoria e visão artística do projecto: tanto Hayao Miyazaki e Isao Takahata, os dois líderes criativos do estúdio, queriam reformar-se. E, apesar de a marca Ghibli ter tentado procurar nomes novos que conseguissem manter esse legado, não se encontravam seguros de qual o próximo passo a dar. Como honrar um caminho tão cheio de méritos? A morte de Takahata em 2018, depois de nos deixar possivelmente a obra-prima da sua carreira (O Conto da Princesa Kaguya), poderia ter assinalado a inevitabilidade do desfecho da era de ouro dos estúdios Ghibli.

O Meu Vizinho Totoro, de Hayao Miyazaki (1988)

Mas não. Porque um ano antes fora anunciado que Miyazaki tinha interrompido a sua reforma para voltar ao trabalho. Um artista que não se rendia, mesmo diante das condicionantes físicas que a idade acarreta.

Contudo, aparentemente, teremos de esperar sentados pela chegada da nova produção. Uma notícia publicada pelo Anime News Network reportou, no mês passado, que o próximo filme do realizador japonês está 15% completo, depois de três anos e meio de produção. O produtor Toshio Suzuki, que trabalha de perto com Miyazaki, explicou que no passado o mestre dos estúdios Ghibli conseguia dirigir entre 7 a 10 minutos de animação por mês; e que para este novo projecto, que veio interromper a sua reforma, tinha previsto reduzir esse ritmo para 5 minutos. Acontece que Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka [a tradução para inglês está a ser intitulada How Do You Live?] está a nascer cinco vezes mais devagar do que as expectativas.

Ponyo À Beira-Mar, de Hayao Miyazaki (2008)

Isto é: se tudo correr bem, quando daqui a uns anos tivermos finalmente diante da nossa vista a nova produção dos estúdios japoneses, devemos recordar-nos que cada minuto que estamos a assistir demorou um mês a ser realizado, por uma equipa sob o comando criativo de Miyazaki. Se é de supor que a idade do realizador também ditará certos imperativos neste abrandamento, também não podemos negligenciar um outro indicador que parece certo: a de que o criador não está disposto a largar mão do seu controlo artístico sobre todo o processo. Isso não é novidade, tendo em conta a sofisticação de toda a obra que nos apresentou anteriormente. Se outros estúdios maiores (e, arriscamo-nos dizer, menos independentes) têm vindo a suportar-se na possibilidade crescente da tecnologia para acelerarem o seu progresso (o 3D, por exemplo), os estúdios Ghibli não abdicam da dimensão artesanal no processo.

Sempre o fizeram. Quando em 1985 decidiram alocar a sua sede de trabalho numa zona suburbana, não estavam só à procura de rendas mais baratas – Miyazaki era descendente de famílias ricas, e embora politicamente se assumisse como marxista (como Roland Kelts revela em Japanamerica), parece inevitável não se concluir que se serviu do capital para conseguir investir na criação dos estúdios. Mas o subúrbio tinha um outro significado: mais espaço nas imediações, mais amplitude no olhar, mais árvores na via pública e nas imediações; tudo raridades no coração das grandes cidades japonesas. O edifício mais recente, construído após o sucesso estrondoso de A Viagem de Chihiro, é de arquitectura ampla e forrado a madeira no seu interior, remetendo para um imaginário simultaneamente rústico e sofisticado.

Todas estas características físicas se coadunam com a estética e o propósito dos filmes de Miyazaki. O culto do silêncio; a atenção ao detalhe; o imaginário fértil. O trabalho criativo do animador japonês tem um carácter humano – que se manifesta não apenas nos enredos fascinantes e na discrição magnética com que nos são apresentados, mas também no ritmo em que é produzido. Há qualquer coisa de profético e profundamente inspirador no desaceleramento da ética de trabalhos dos estúdios Ghibli – uma consciência de que o mérito artístico também vive da pausa e da ponderação. Se isto é verdade para quem faz os filmes, também o deveria ser para nós que os consumimos. A arte da desaceleração, assim como a da fruição consciente, é a mudança de paradigma cultural de que precisamos, nesta era em que corremos todos o risco de ter mais olhos que barriga.