Os media e a construção social da realidade criminal

Na representação mediática da realidade criminal, existem dois lados: o lado que a distorce ou a apresenta de uma forma simplista e o lado que a não a distorce e a apresenta de uma forma completa com toda a sua complexidade, mas que, pelo caminho, ignora a questão ética. First things first, vamos ao primeiro lado.

Segundo o Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça, o cenário de condenações era o seguinte: 34% dos condenados cometeram crimes rodoviários, 16% crimes contra a integridade física, 10% crimes relativos a furtos e roubos, 8% crimes relativos a estupefacientes, 7% crimes tributários, 1% foram condenados por homicídio e 24% cometeram “outros crimes”. Relativamente aos processos-crime findos por crimes violentos e graves, podemos verificar uma diminuição desde 2018. No top 10 de crimes registados, violação e raptos/sequestros são os que registam menos ocorrências. Ao nível nacional, a criminalidade violenta é a que menos se verifica e podemos afirmar que o plano internacional é uma realidade paralela que espelha o mesmo. No entanto, a realidade da opinião pública é outra.

“Uma legislação construída à volta de uma vontade pública generalizada e fundamentada na desinformação e em contorcionismos lógicos condena-nos a um único destino — a ineficácia dessas mesmas leis.”

Conforme os resultados de vários estudos e inquéritos feitos ao longo dos últimos 5 anos, a perceção pública da realidade criminal não é muito diferente de uma alucinação coletiva ao nível dos filmes do Martin Scorsese (talvez porque o público se fundamenta, essencialmente, no que vê nos ecrãs de televisão, mas já lá vamos). Existe um sentimento de insegurança generalizado, que não se justifica face à realidade criminal, mas justifica-se, isso sim, face à realidade mediática, realidade essa socialmente construída.

As imagens mediáticas e os discursos são, hoje, a principal fonte de experiência e conhecimento social sobre o crime e a justiça, tendo o poder de influenciar a opinião pública face ao tema e o conhecimento socialmente partilhado sobre o crime e as instituições.

Todd Gitlin, sociólogo americano que se dedicou aos estudos sobre meios de comunicação de massa, disse que os jornais não são o espelho da realidade, mas antes um holofote móvel. Passados quase 20 anos desde este comentário, e tendo ocorrido uma crescente digitalização da paisagem mediática, podemos colocar ao lado dos jornais, os filmes, as séries, os telejornais e os programas televisivos.

O interesse pela representação do crime e dos desvios comportamentais sempre foi notório por parte dos canais televisivos e pela indústria cinematográfica, mas é seguro afirmar que, nos últimos anos, temos vindo a assistir a um aumento do foco dos meios de comunicação neste tema. E com o aumento do foco veio o aumento do tempo de antena. Os 30 minutos de comentários na programação da manhã transformaram-se em programas exclusivos de 1 hora, ao final do almoço — um deles foi denominado de “Linha Aberta”, especialmente pensado por uma mente fechada. Num período de, aproximadamente, 60 minutos, tanto se demoniza e marginaliza o ofensor, como se faz o maior discurso de culpabilização da vítima desde os tempos medievais. Não há lugar para qualquer tipo de olhar contextual sem a influência de uns quantos vieses cognitivos e perceções estereotipadas, apenas há lugar para o sensacionalismo e análises simplistas.

Esta representação mediática do crime vai moldar toda a nossa realidade legal, realidade essa que está dependente da vontade pública. Desde as políticas criminais e de controlo social, até à legislação propriamente dita. Uma legislação construída à volta de uma vontade pública generalizada e fundamentada na desinformação e em contorcionismos lógicos condena-nos a um único destino — a ineficácia dessas mesmas leis.

Ray Surrete, professor norte-americano de justiça criminal, descreveu os media como uma arena de competição no processo de construção social do crime, mas, não são só os canais televisivos, muito menos o panorama nacional, que entram neste jogo. As plataformas de streaming não demoraram muito tempo a entrar na arena e a sede de ganhar parece ser insaciável. Perco a noção da quantidade de vezes que entro na Netflix e me é sugerido mais um novo documentário sobre um serial killer ou me são sugeridas as chamadas séries de true crime, sempre marcadas por uma certa controvérsia. Como já devem ter percebido, pela leitura da junção do nome “Netflix” e a expressão “controvérsia” na mesma frase, vamos agora ao segundo lado da premissa inicial, que vai abordar a dimensão ética, dimensão essa muito marcada pelo subjetivismo e pela tendência de originar longas e complexas discussões, como qualquer dimensão socialmente edificada e que se intersecta com a esfera moral.

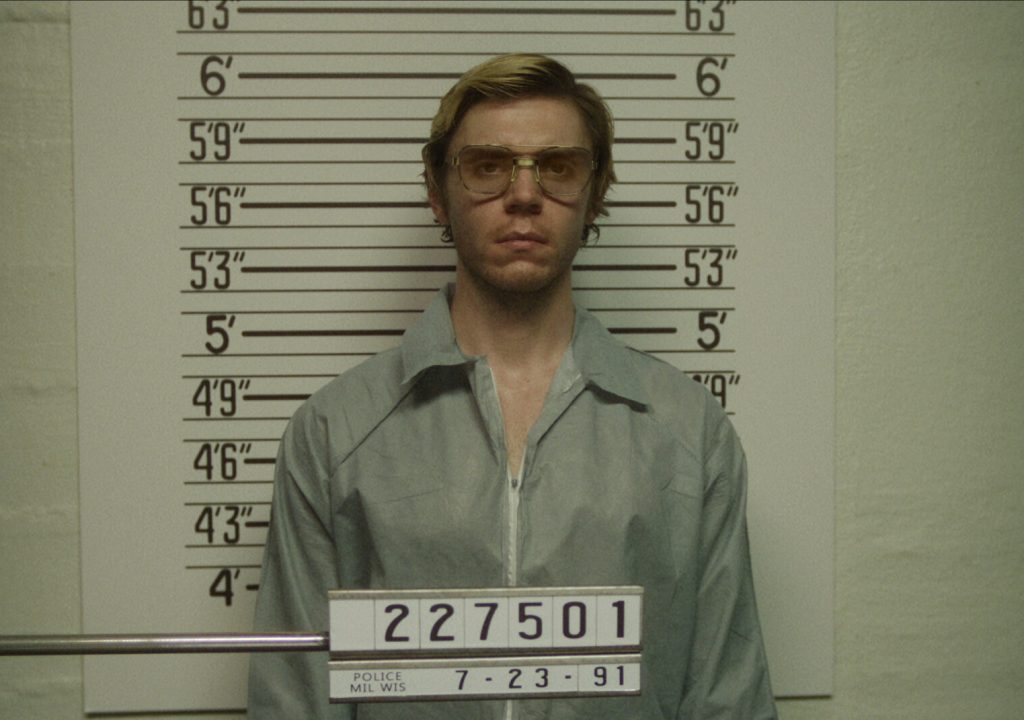

No momento em que escrevo esta crónica, multiplicam-se as menções nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social à minissérie Dahmer, uma das mais recentes da Netflix. Segundo os dados divulgados pelo serviço de streaming, já é a segunda série mais assistida de toda a história da Netflix e já rendeu cerca de 701,37 milhões de horas de visualizações nas suas três primeiras semanas no catálogo da plataforma. Conta a história de Jeffrey Dahmer, que, após toda a visibilidade que ganhou nas últimas semanas, acho que dispensa apresentação. Ao contrário do tipo de representação distorcida que vim a falar até aqui, a representação deste caso parece manter-se fiel à realidade dos factos. Apresenta uma linha temporal ampla, desde a infância do ofensor até, literalmente, ao seu último segundo de vida.

No entanto, a opinião pública parece estar polarizada. Uns dizem que a série demoniza o delinquente, outros dizem que a atenção dada à contextualização familiar e social, com especial foco na infância e nas relações interpessoais, é uma tentativa de desculpabilização e romantização do ofensor. Uns escrevem toda uma panóplia de insultos direcionados a Jeffrey, outros banalizam os seus comportamentos desviantes e os seus atos, tendo chegado mesmo a fazer dele um sex symbol. Não vou focar a minha critica na reação social à série, vou direcioná-la, isso sim, à excessiva exposição das vítimas, das suas famílias e, particularmente, à representação dos episódios de agressões, para efeitos de lucro e mediatismo.

Não demorou muito, desde o lançamento, até os familiares se pronunciarem face ao assunto. Dizem não ter sido consultados pelos produtores em nenhum momento. Acordaram um dia e tinham as agressões e todo o processo de vitimação dos seus filhos/irmãos/netos graficamente representado e exposto num dos maiores serviços de streaming da atualidade. Mesmo os que decidiram não assistir à série, tiveram de ver miniclips e frames dessas mesmas agressões espalhados pelas redes sociais, a não ser que se fechassem num bunker sem qualquer acesso ao mundo digital, não teriam outra hipótese. Mesmo que, parcialmente, tiveram de reviver o que não queriam sequer ter vivido, em primeiro lugar. A generalidade do público pode ceder ao efeito de anestesia e de esquecimento do facto destas cenas representarem casos reais, mas as famílias não têm a capacidade de se dar a esse luxo. A hipersensibilidade continua bem acordada. São, agora, vítimas secundárias não só do principal ofensor, como, também, da sede de lucro, tanto dos produtores, como do próprio serviço de streaming.

É claro que o lucro é um dos principais objetivos, não coloco isso em questão, mas teria sido possível lucrar e chamar a atenção da audiência sem ignorar a esfera ética (e empática). Já foi feito antes e exatamente na mesma plataforma.

O aclamado e premiado produtor de cinema norte-americano David Fincher foi o autor desse feito. Em 2017 estreava a primeira temporada da série “Mindhunter”, que como qualquer outro projeto do cineasta, não desiludiu. Em Mindhunter, temos uma dupla de agentes do FBI que se dedicaram a entrevistar psicopatas já atrás das grades, com o auxílio de uma prestigiada psiquiatra, numa tentativa de compreensão dos seus comportamentos, do modus operandi e das suas motivações, de forma a contribuir para a elaboração de políticas de prevenção do crime e auxiliar a polícia na identificação de suspeitos com perfis semelhantes. O enredo desenrola-se no final dos anos 1970, e a dupla de policiais e as suas entrevistas é baseada em factos reais. Mergulham no complexo universo da psicopatia e estudam as mentes de vários ofensores como o Ed Kemper, Charles Manson e Dennis Rader.

Fincher fê-lo sem, por um lado, os demonizar e, por outro, sem romantizar as suas atitudes. Retratou uma análise vitimológica sem recorrer à hiper-exposição da vítima e sem recorrer ao sensacionalismo da representação gráfica das agressões. O foco está, maioritariamente, nas entrevistas aos serial killers e, pasmem-se, agarram a atenção do espectador a cada segundo que passa.

Porém, é importante relembrar que uma série é sempre uma representação de uma porção de uma micro-realidade. É sempre uma verdade parcial que não espelha, necessariamente, uma macro-realidade objetiva. A nossa macro-realidade criminal é composta por vários tipos de crime, sendo a criminalidade violenta a que menos se verifica. Homicídios representam uma micro-realidade e em Mindhunter expõe-se uma porção dessa micro-realidade sem se ignorar um conjunto de normas éticas. É possível, multiplique-se!

Vistos ambos os lados da premissa inicial, há que acrescentar (ou evidenciar) a clara tensão entre os media e o sistema de justiça. Há um ponto crucial de colisão entre os dois: a liberdade de imprensa e o segredo de justiça. A imprensa ignora, constantemente, este princípio e, pelo caminho, uns quantos direitos humanos, tendo um poder de influência notório na perceção pública (a quem não é voluntariamente afetado pela cegueira) e, consequente e inevitavelmente, nas próprias decisões judiciais (sim, a imparcialidade do juiz é outra crença coletiva, na qual gostamos de acreditar).

É o chamado Butterfly Effect — uma manchete na esfera mediática causa toda uma tempestade na esfera jurídica.