Reportagem. Semibreve: um dos momentos essenciais da cultura no nosso país

Terminou há uma semana o Semibreve, que passa sempre num instante. Desde o concerto inaugural com Félicia Atkinson + Violeta Azevedo, no Santuário do Bom Jesus do Monte, ao derradeiro que juntou Drumming GP + Burnt Friedman na Sala Principal do Theatro Circo, acumulam-se experiências potencialmente tão díspares entre si — de artistas que, por norma, orbitam bem longe da esfera da música pop, sequer comercial ou de quaisquer características reconhecíveis —, que nos dias consequentes nos sentimos ainda contaminados por um recalibrado sentido estético, dispostos a contemplar tudo com mais paciência, renovadamente receptivos a que sejamos surpreendidos.

O festival decorre ao longo de quatro dias; a quinta-feira acolhe um e um só concerto, que reúne os súbditos no interior da Basílica do Bom Jesus. Com Felícia ao piano e Violeta na flauta transversal, ambas devidamente acompanhadas por parafernália electrónica que não conseguimos distinguir, somos convidados a uma viagem envolvente, mas nunca de rasgos opulentos: antes um diálogo que é feito com cuidado, que mais preserva um ambiente do que dá a conhecer alguma ideia ou motivo de maior destaque. Usam-se gravações (como de passos sobre um tapete de folhas a fazer lembrar passeios de Outono), processam-se sons, dão-se reverberações pelo espaço da igreja; a própria Felícia presta algumas palavras sussurradas ao microfone, mas estas camuflam-se no resto da aural paisagem. A dada altura, fica a sensação de estarmos, todos, a meditar conjuntamente a propósito do som.

Felícia edita pela Shelter Press, que acolhe também a música de Stephen O’Malley e François J. Bonnet. No início da tarde do dia seguinte, sexta-feira, houve uma conversa com estes dois, a dada altura aberta ao público e às suas questões. O’Malley é familiar a muitos, por causa de Sunn O))) e outras coisas do género, mas essa associação quase nem mereceu reconhecimento: falou-se da Shelter Press, mas muito do GRM em Paris (Groupe de recherches musicales), e também da Editions Mego, de quem a Shelter Press herdou alguns compromissos editoriais. São ambas enormes referências neste meio da música periférica e da vanguarda, diga-se assim, e que resgatam universos de dedicação artística — Jim O’Rourke, também participante activo nestas experiências e nome familiar para os musicalmente curiosos, terá certa vez dito que a Mego representou “a brand new punk computer music”, e é também de lá que provêm gravações de Oren Ambarchi, Caterina Barbieri, Fennesz, e outros nomes importantes para a história deste festival). Mais tarde nesse dia, O’Malley e Bonnet subiram ao palco do Theatro Circo e apresentaram-se centrados na guitarra, sendo a do primeiro responsável por desbravar caminho através de braçadas amplamente distorcidas, que ocupam e preenchem toda a amplitude da Sala Principal.

A formulação de O’Rourke é interessante porque coloca muito protagonismo no computador, mas nem todos os artistas do festival lhe dão tanto destaque: há muitos sintetizadores e pedais, instrumentos acústicos e reinterpretações das formas canónicas do seu uso; é, por esse motivo, difícil cartografar temas ou abordagens comuns a todos os espectáculos a intervenções artísticas, o que leva, por sua vez, a que vejamos cada iniciativa como um evento absolutamente singular. Nesse sentido Maxwell Sterling, acompanhado nos visuais por Stephen McLaughlin, teve a proposta mais arrojada, pela pluralidade de elementos que foram igual parte êxtase e esquizofrenia, e que deixam a sensação de ser demasiada informação para processar de uma só leva. No início, Maxwell serve-se de um arco (ou um serrote) que interage num instrumento de cordas, mas rapidamente transita para um âmbito digital, de música expansiva apesar de algo desconexa e desarticulada, enquanto se projectam várias medidas de tempo na tela (4/4, 3/4, a obtusa 13/8…), e há-de projectar-se outras coisas ainda, num rol de referências cibernéticas, imagética kitsch, processamento digital de vária índole e — não indiferente à linguagem sacra da Internet — metareferencialidades ao próprio espectáculo. Fez-nos pensar nos melhores trabalhos de James Ferraro, e também no pior que o mundo contaminado por social media e curtos índices de atenção tem para oferecer. E isto não é necessariamente mau; é, apenas e só, uma reacção à nossa experiência humana.

É possível — e francamente bastante provável — ter num mesmo dia quem cuide o som como uma tecedeira, servindo-se do gesto atento e delicado, como logo depois dar-se o confronto com frenéticos zigzagueares de muita energia; estar sentado nas cadeiras do Theatro Circo e sentir o tempo quase em suspensão, para mais tarde estar de pé no clubbing do Gnration a mexer consoante, e em reacção, ao que se ouve. No caso de Alva Noto foi atingido uma espécie de meio termo entre as duas sensibilidades: claramente o nome maior desta edição do Semibreve, fez da Sala Principal do Theatro Circo um laboratório de exploração electrónica baseada no ritmo metronómico, na cadência dançável, e tudo o que nos apresentou, entre música e visuais (que por falta de menção de outrém supomos da sua autoria) formaram uma perfeita unidade em sincronia. Foi intenso, fazendo em certos momentos lembrar os saudosos Kraftwerk, e conquistou-nos no domínio absolutamente matemático do seu som. O público, audivelmente entusiasmado, reclamou um encore que lhes foi concedido.

Jan Jelinek teve também um concerto assinalável, num sistema quadrofónico que aproveitou a espacialidade do Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Minho. Foi, talvez, o espectáculo de estética mais plural: houve ritmo declarado, mas também found sounds, vozes que se repetiam e sobrepunham, em toada exploratória. David Maranha, nome experimentado da cena periférica nacional, deu também um concerto apoteótico no Pequeno Auditório do Theatro Circo, produzindo poderosos rasgos energéticos mas abrasivos a partir de um conjunto de instrumentos (sintetizadores?) incomparavelmente mais pequenos, e de aspecto bastante inócuo. KMRU, discreto mas imensamente prolífico, ficará recordado pelo excelente espectáculo a abrir o dia de sexta-feira, e agradecemos-lhe a vibração que reverberou durante o seu set, e que ainda hoje nos acompanha. Por fim, uma menção a Caterina Barbieri, que voltou ao festival a propósito do seu novo trabalho Spirit Exit: parece estar na senda de produzir maximalidade, tanto no sentido musical como performativo, e está a consegui-lo — a haver algum momento de massas seria o seu concerto, que poderá perfeitamente almejar a salas de maior dimensão, a ser a pop alternativa de um futuro não muito distante.

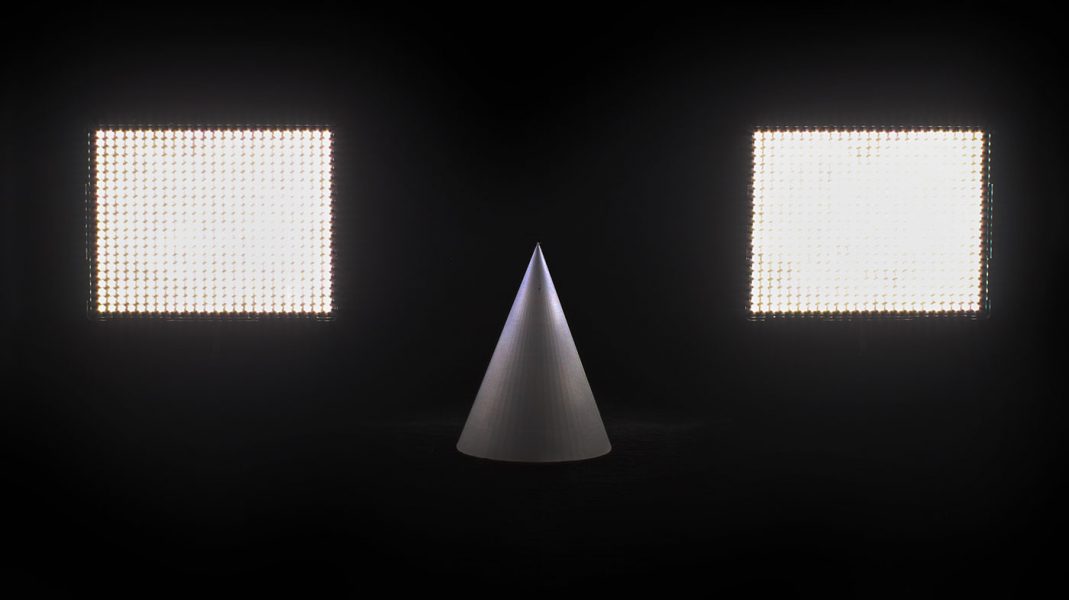

Numa das salas do gnration estava exposto um cone, singularmente iluminado — o único ponto visível num espaço que, devido à circundante escuridão, não dava a entender os seus limites. Aproximamo-nos da peça, e à medida que reduzimos a distância ao foco de luz, o truque revela-se: a estrutura cónica é, na verdade, apenas a fachada de um objecto que se estende ainda por cinco metros, tendo a fachada frontal atravesado uma diagonal, para culminar num único ponto onde por fim encontra a sua base. A obra é de Gonçalo Cunha (vencedor de um prémio EDIGMA Semibreve Scholar), e remete para questões de percepção: a nossa consciência não é um agente imparcial, e é frequentemente — e facilmente! — influenciada. De alguma forma, parece ser um comentário extensível à posição do festival quando às media arts, e o som em geral. Todos os anos, há um cuidadoso trabalho de curadoria que traz a Braga um conjunto muito especial de práticas artísticas, e uma vez mais dizemos: que continue por muitos, bons e longos anos. O Festival Semibreve é, certamente, um dos momentos essenciais da cultura no nosso país.