A migração para a Europa, vista por Hélia Correia

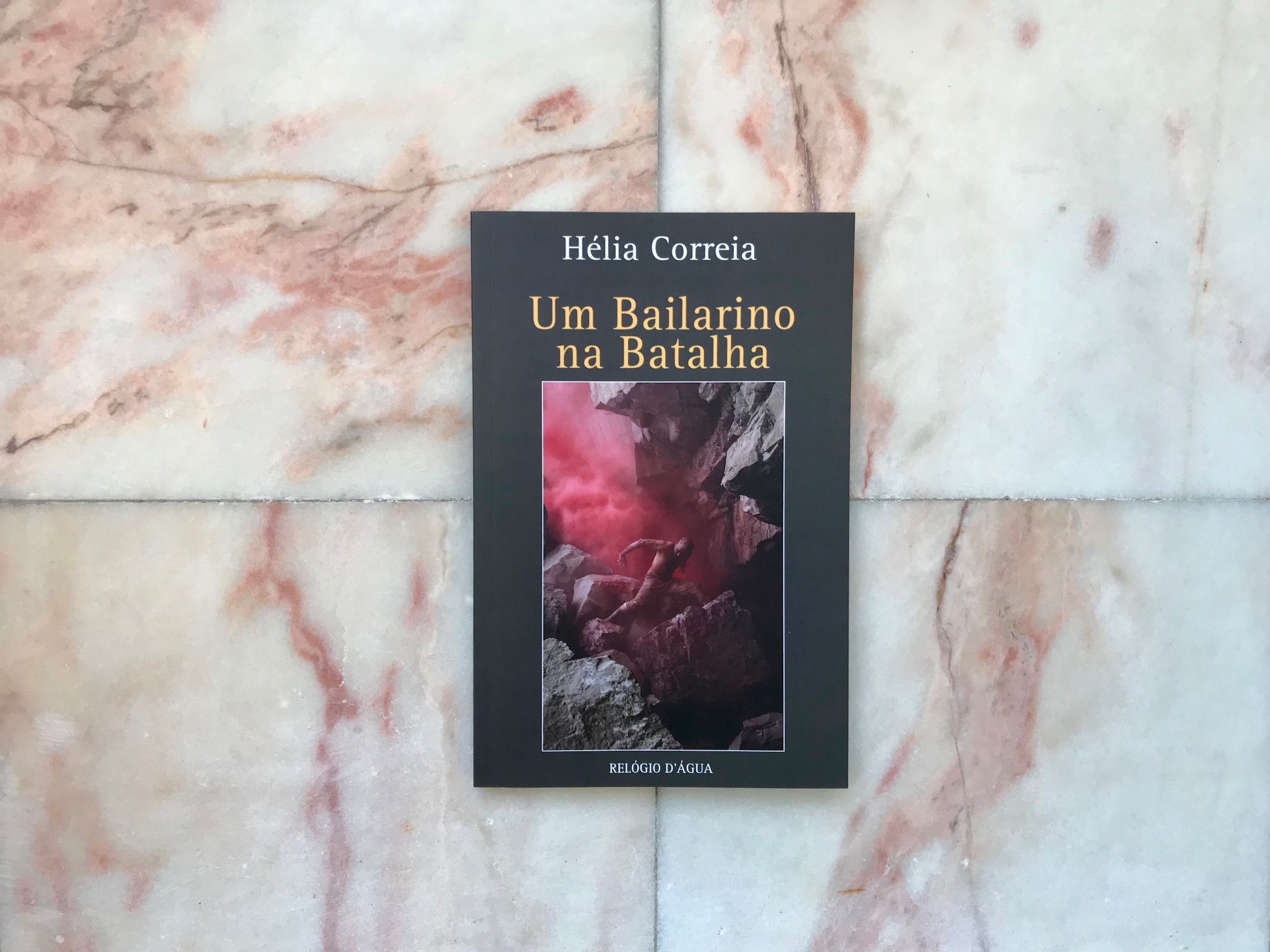

Um Bailarino na Batalha, a mais recente obra de Hélia Correia (escritora premiada com o Camões em 2015), publicada pela Relógio d’Água, foca-se numa travessia do deserto. Inicialmente não é clara a circunstância desta duríssima travessia, que nos é apresentada em jeito quase bíblico, de forma francamente críptica. O grupo de pessoas que se vê a braços com tão árdua tarefa foge do massacre que assola a sua terra natal, e a certa altura é perceptível que a terra prometida que buscam não é a da Bíblia, mas sim a Europa.

Neste grupo de migrantes – não é claro qual o seu local de origem, mas, tratando-se de muçulmanos, é argumentável que partam do Médio Oriente (onde se situa a terra prometida aos Judeus) – inserem-se apenas aqueles que não estão na frente de combate nem nela pereceram, ou seja, as mulheres, as crianças, os velhos e inválidos, e os cobardes. É, portanto, dentro deste preconceito mútuo que se faz a dinâmica do grupo. Os homens são constantemente olhados de lado e excluídos por não estarem a combater, mas, do mesmo modo, também eles olham para os restantes com todo o preconceito e superioridade da patriarquia que vigora. As mulheres, algumas delas até mais capazes de combater que aqueles homens (“O mais grave era ser mulher, e mãe, e precisar de alguém que a protegesse, quando sabia como matar na perfeição”), são ainda assim menosprezadas e há efectivamente uma fronteira entre os sexos, sem contacto mútuo.

Ao longo da travessia, no entanto, essas diferenças vão se progressivamente esbatendo: as mulheres abandonam o véu, os grupos passam a organizar-se por família e não por sexo. É como que um progressivo despojar de tudo o que ficou para trás, a cultura, a civilização, os hábitos, os preconceitos, as garantias. Mas se, por um lado, isso dilui preconceitos, por outro aproxima-os cada vez mais dos animais. Vão formando um grupo cada vez mais coeso, uma espécie de matilha, com o avançar das dificuldades. Têm de manter-se juntos para conseguirem sobreviver, para rumarem em direcção ao destino que buscam.

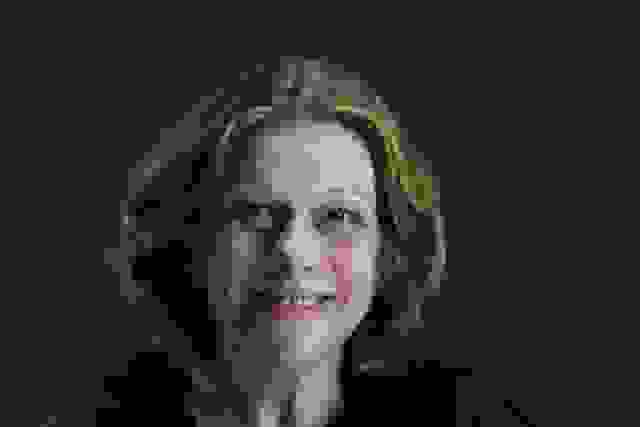

Hélia Correia / Fotografia de Gonçalo Rosa da Silva

Não são, no entanto, os homens quem lidera o grupo. As mulheres tomam a palavra e são as “visões” de Erend (uma criança) e Nuru (um velho cego) que encaminham o grupo para um rio que lhes possibilita escapar do deserto e os salva da fome, mas na primeira localidade que encontram são proibidos de entrar e é lhes dito que não vale a pena continuarem o seu percurso em direcção à Europa, porque lá não os querem.

“Vocês são invasores. E vão levar-lhes o desassossego e os costumes cruéis. É o que eles dizem. Cada um guarda a sua casa dos estranhos. Também vocês a guardariam, se a tivessem.”

Não desistem à primeira tentativa, no entanto. A Europa é efectivamente a única opção de caminho imaginável, mesmo que os hábitos dos povos desse continente se lhes apresentem como estranhos, ainda que compreensíveis.

“A questão é guardar o nosso povo dentro do deles. São boa gente. Mas depois querem mandar. Querem dizer o não e o sim das nossas vidas. E olham para nós com olhar franco, mas, quem reparar bem (…), vê-lhes os pêlos do pescoço arrepiados.”

Mas, ao protegerem-se a si próprios desta maneira, também eles caem na mesma armadilha que os europeus.

“À força de viverem iguais dias, iguais anseios, privações iguais, eles haviam caído na armadilha da teia identitária.”

Assim que as condições de vida melhoram, assim que a fome deixa de ser uma preocupação, os velhos hábitos regressam, com os preconceitos e todas as dinâmicas a eles associadas. Será impossível, então, escapar a esta identidade? A única fuga possível é despojarmo-nos da civilização? Quaisquer que sejam as respostas, Hélia Correia levanta as perguntas, e não há perguntas mais cruas que aquelas que questionam o nosso local no mundo. Quem somos, donde viemos, para onde vamos. Será que alguém sabe responder-lhes?![]()