Em defesa dos bons cartazes: o valor do risco e da diferença nos festivais de música

Mais do que nunca, esta é a era da curadoria. As avalanches de informação e a abundância da novidade – o infinite content que os Arcade Fire fizeram questão de sublinhar no seu último álbum – não vai parar de acelerar. O mundo da música não é excepção. Ainda agora começou o ano e já largas centenas de artistas lançaram novos trabalhos; e isto sem contar com o vasto universo dos verdadeiros indies, que no Bandcamp e no Soundcloud põem música para ser ouvida por meia-dúzia de pessoas. Precisamos de escolher que música queremos ouvir, que álbum queremos descobrir. Para isso, temos duas opções: a primeira é disparar às cegas, reunir por uma série de pesquisas uma vasta lista de lançamentos, fechar os olhos e carregar numa música ao calhas. E esta é sempre uma possibilidade, atenção.

Mas para a esmagadora maioria de nós a segunda opção é a mais comum: em vez de confiarmos na sorte, confiamos em alguém (pessoa ou organização). De forma consciente ou não! Nos amigos que têm um gosto musical parecido ao nosso; nas revistas musicais mais alinhadas com o nosso estilo; nas sugestões automáticas do spotify e do youtube (ou não nos conhecem os algoritmos melhor do que nós próprios?); ou ainda, não confiando em ninguém, ouvimos o que passa em todo o lado e assim nos deixamos aconselhar pelo mercado de massas. Não me interpretem mal! Não estou a anular a esfera pessoal, do julgamento crítico e do gosto – em última instância julgamos o que ouvimos, e ouvimos o que gostamos – mas o nosso juízo e a nossa opinião são sempre precedidos do momento da escolha.

Entendamos aqui curador como aquele que escolhe, e que reúne um conjunto de escolhas, apresentando-as como propostas. Entre o vasto leque de agentes que se apresentam como curadores no mundo musical de hoje – entre os quais se incluem sites como a Comunidade Cultura e Arte, curadora por natureza – estão os festivais de música. Sim, têm por norma um propósito amplamente comercial, porque querem chegar ao consumidor e fazê-lo comprar bilhetes, fazendo girar as rodas de uma indústria que se serve dos nossos ouvidos para alimentar as bocas dos músicos e dos intermediários que a eles se associam. Mas para sermos comprados temos de ser convencidos – temos de os escolher a eles. A competição é feroz. Todos os anos o número de festivais portugueses aumenta, e quer-me parecer que a tendência se observa em muitos outros países. Qual é o factor diferenciador entre as centenas de cartazes de festivais que saem todos os anos? Por que escolha curatorial vamos optar?

Fotografia de Hayoung Jeon / EPA-EFE / REX / Sutterstock

Costuma-se dizer que gostos não se discutem (é uma frase sobrestimada – acho que fazemos muito bem em discutir e partilhar o porquê dos nossos gostos, desde que toleremos os dos outros). Muitos festivais funcionam a partir dessa premissa: o seu público alvo partilha um gosto, um determinado género musical, uma identidade. Cada macaco no seu galho, e cada um vai ao festival que mais gosta, ou àquele que vai trazer cá a banda da minha vida. Será que isto significa que não existem cartazes melhores do que outros? Efectivamente, não creio que existam gostos objectivamente melhores do que outros. Mas eis a minha proposição: existem cartazes melhores do que outros! Não quero prová-lo por meio da subjectividade do gosto. Vou usar outras ferramentas.

Os bons cartazes são diferentes. Olhemos para o mundo dos festivais de música, e atentemos por um minuto nos circuitos das bandas. Existem dezenas de cartazes muito parecidos. Olhem os Lollapaloozas, que acontecem em sete países diferentes, com cartazes praticamente iguais. Mas aí até é compreensível, a empresa é a mesma. Mas pensemos em festivais cujas empresas não são definitivamente as mesmas, mas que no backstage se coordenam e conseguem recriar experiências muito parecidas numa série de países diferentes. É uma opção que, aliás, em muito beneficia as organizações dos países do sul da Europa – vêm os ingleses e os americanos esgotar-nos o recinto, e fruir por metade do preço o mesmo que poderiam ouvir por lá. Mas os bons cartazes são diferentes! Os bons cartazes captam, por meio de uma curadoria e de uma programação autoral, um conjunto original de artistas, irrepetível, com sabor a oportunidade, ocasião, acontecimento.

Os bons cartazes arriscam. Isto é: misturam géneros, incluem ingredientes desafiantes, causam desconforto às identidades fixas. Falo de risco intencional e artístico, e não necessariamente de risco comercial (embora as esferas se cruzem). Estou a falar da decisão deliberada e assumida de fazer qualquer coisa que ainda não foi feita; de trazer um nome controverso porque, enquanto curador, se acreditou nele. Assim como a diferença e a originalidade constituem valores, também o risco deve ser lido como uma mais-valia numa era em que vivemos nas nossas próprias bolhas, e só lemos os conteúdos das páginas que decidimos seguir e que os algoritmos escolhem como perfeitos para nós.

Fotografia de Filipa Brito

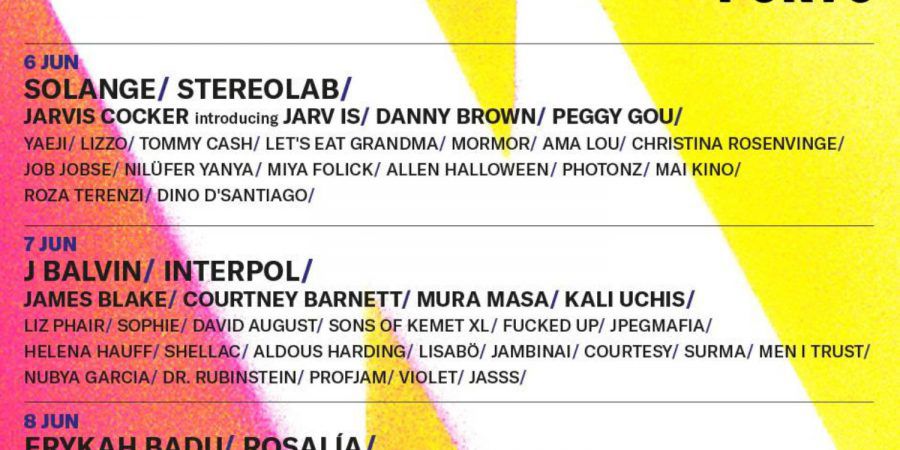

Dito isto, e estejam descansados que a organização não me pagou um cêntimo para dizer estas coisas (aliás, nem sabe que eu existo), queria chegar a uma conclusão: o cartaz do Primavera Sound do Porto é um bom cartaz. Assim como o de Barcelona. Têm-no sido de ano para ano, e 2019, pelos vistos, não vai fugir à regra. São cartazes bons porque são precursores, e querem ser os primeiros a apresentar um determinado conjunto; e porque têm um alinhamento único, ridiculamente eclético e ambicioso.

Não estou a pedir que gostem da art pop do James Blake, nem do nuevo flamenco fresco e criativo da catalã Rosalía. Estou a pedir-vos que respeitem o valor de um cartaz que é diferente e que arrisca. Não estou a tentar convencer-vos a irem descobrir o indie rock contagiante dos Big Thief ou dos Hop Along, o hip hop psicadélico do Danny Brown ou do Jpegmafia, ou a obrigar-vos a gostar do jazz refrescante dos Sons of Kemet XL ou da Nubya Garcia, nem tão pouco a dizer-vos que não deviam perder a oportunidade de ir assistir ao regresso dos Stereolab, uma das mais importantes bandas do rock alternativo dos anos 90, e que no Porto darão o seu segundo concerto em mais de uma década (o primeiro acontece em Barcelona, dias antes). Estou apenas a fazer um apelo a que não sejam tão acutilantes nas críticas contra uma organização que desenhou um cartaz diferente e arriscado (e cheio de coisas boas, devo dizer), só porque não inclui os Tame Impala ou o Mac DeMarco.

Em vez de nos lamentarmos pelos nomes maiores que não vêm – até porque, não se preocupem, eles vêm cá parar à mesma – celebremos as bandas que, se não fosse a iniciativa diferente e arriscada do Primavera Sound, não poriam cá os pés. Fazem-nos falta cartazes destes. E não, o reggaeton do J Balvin não me diz nada, nem a música do Jarvis Cocker mexeu comigo. Para ser sincero nunca ouvi falar de metade das bandas que ali estão – e se calhar vocês também não. E depois?! Fruir um cartaz não é só pagar o bilhete e aparecer lá no dia– pode começar já hoje, em casa, no youtube, a escrever o nome destas bandas e dispormo-nos a descobri-las, a ouvir pela primeira vez a banda de post-rock sul-coreana enterrada em letras pequenas nas últimas linhas (os Jambinai, vão ouvir), e um mundo de outras possibilidades pescadas por uma curadoria que se assume como diferente e arriscada, e em que aprendemos a confiar ao longo do tempo.

A diferença entre a cultura e o entretenimento, arrisco-me a dizer, não está tanto no emissor mas na forma como recepcionamos os conteúdos. Se nos deixamos desafiar, se adoptamos uma escuta activa, e se nos dispomos a alargar os nossos limites, estamos mais próximos do consumo cultural. Se fechamos portas, nos refugiamos numa bolha, e decidimos ir para as caixas de comentários deitar abaixo bons cartazes – se calhar estamos demasiado entretidos com o que consumimos, e até vestimos a camisola da nossa inflexibilidade e a mostramos ao mundo com orgulho.