Entrevista. Carlos Neto: “As crianças têm de ter tédio, frustração e confronto com os limites”

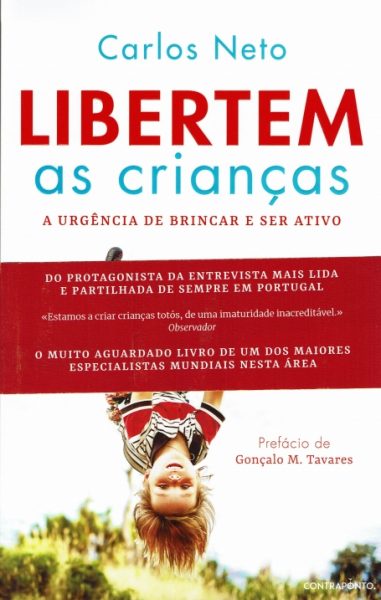

Crítico da carga horária escolar excessiva das crianças e relacionando-a com a elevada carga horária laboral dos pais, o professor Carlos Neto, que lançou o livro “Libertem as Crianças”, em 2020, com prefácio de Gonçalo M. Tavares, é peremptório na forma como afirma que as crianças vivem enclausuradas, sem relacionamento físico com o seu meio envolvente, e como os próprios centros urbanos, repletos de betão, dificultam e impossibilitam a relação das crianças com a natureza, com a sua rua e com a sua cidade, vila ou aldeia. Afirma que a escola e a educação das crianças se baseia numa autocracia, ao invés da autonomia, em que a opinião das crianças não é tida em conta.

A Comunidade Cultura e Arte (CCA) relembra a notícia do dia 20 de Novembro, da Agência Lusa, que referia que “mais de dois terços de quase 12 mil crianças e jovens inquiridos em Portugal pela UNICEF afirmam que os adultos nunca pedem a sua opinião e cerca de metade revela preocupações com saúde mental e redes sociais“, referia a mesma. Assim como a notícia do Semanário Expresso, que dava conta de uma maior intromissão dos pais na vida académica dos filhos no ensino superior, sem esquecer o estudo da Pordata que apontava que as crianças portuguesas são as que passam mais tempo no Jardim de Infância.

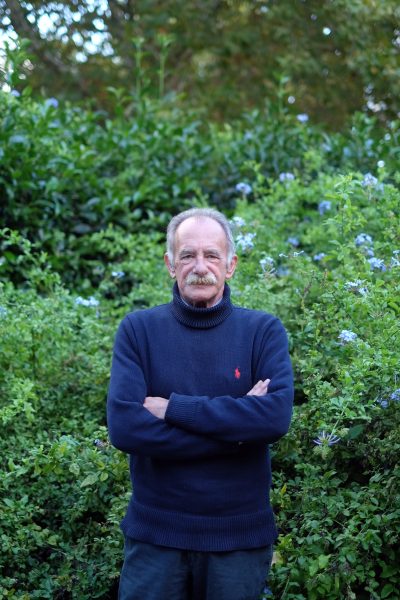

Carlos Neto vê em João dos Santos um mentor e reforçou a admiração e amizade por José Pacheco, partilhando com o professor, de momento no Brasil, muitas ideias em comum. Afirmou que há crianças que sofrem com a pressão das notas, que há uma preocupação excessiva do currículo com as médias de entrada na faculdade, o que prejudica o ensino que, a seu ver, deveria ser integrado, universalista, sem pressas e sem pressão, ao invés da estrutura escola-fábrica que deriva da revolução industrial do séc. XIX. A seu ver, “a avaliação não pode escravizar a aprendizagem dos alunos“. Com agendas demasiado estruturadas, falta o tempo: tempo para as crianças serem e brincarem. Estes foram os assuntos abordados na entrevista que Carlos Neto cedeu à Comunidade Cultura e Arte.

Apesar de todos os desafios e falhas, pode-se dizer que nunca se falou e pensou tanto na questão da educação das crianças, como hoje em dia. Principalmente, por parte dos pais. No seu livro, “Libertem as crianças”, o professor diz, no entanto, que “esta é a era das crianças prisioneiras que não brincam”. Como explica esta contradição?

Vivemos num mundo estranho, incerto, desconhecido. Estamos a viver uma transição das alterações climáticas, uma transição digital com novos dispositivos, encharcados de ecrãs, com a Inteligência Artificial à porta e, por outro lado, uma escola que não mudou, em função de um mundo que mudou muito. Significa que temos de reinventar um novo paradigma para a educação em geral e, obviamente, caracterizando-a de formas diferenciadas e, também, diversivas, em função dos diferentes níveis de escolaridade, desde a creche até à universidade.

Significa isto, portanto, que quando afirmo que as crianças estão prisioneiras, é porque têm, hoje, uma existência extremamente organizada, formatada, cheia de agendas completamente estruturadas. As crianças são vítimas do trabalho dos pais, passam a maior parte do tempo nas escolas, os pais passam a vida a trabalhar numa dimensão de precariedade. Significa isso, portanto, que elas não têm tempo livre suficiente para serem crianças. Isso é uma forma de negligência, de certo modo. Quando assinámos a Convenção dos Direitos Internacionais das Criança, já vinha no art.º 31 que as crianças devem ter tempo livre, tempo de lazer e devem ter, obviamente, acesso a uma possibilidade de terem tempo e espaço para si próprias.

Da mesma maneira, o art.º 12 diz que as crianças devem participar, devem manifestar as suas motivações intrínsecas e, também, os seus desejos. Hoje, porém, a escola ouve pouco as crianças, de uma forma geral, ainda que tenhamos bons modelos de educação no país. Já temos boas escolas, bons modelos educacionais, mas, de facto, vivemos ainda numa situação em que tudo é trabalhado para uma escolarização excessiva, com falta de tempo para que as crianças sejam elas mesmas, para vivenciarem a sua própria infância. Temos, portanto, aqui, quatro ou cinco indicadores que são preocupantes, por isso é que afirmo que elas [as crianças] vivem aprisionadas. Não têm mobilidade nem autonomia livre porque são acompanhadas tanto para a escola, como no regresso a casa. Na escola, são prisioneiras porque, em grande parte dos casos, os tempos livres são extremamente cheios de regras.

Há, mesmo, regulamentos dos alunos que proíbem as crianças de brincarem às escondidas, de brincarem à apanhada, de fazerem o pino nas paredes, de subirem às árvores porque as escolas são autênticas obras de arte — isto em termos de arquitectura escolar —, mas, na maior parte dos casos, as crianças são impedidas, de facto, de brincar livremente. Para além disso, temos uma falta de contacto com a natureza muito grande, essas conexões desapareceram: vivemos em cidades, vilas e aldeias em que as crianças estão cada vez mais agarradas aos ecrãs. Há aqui, portanto, um factor muito perturbador que se incide no número de horas que as crianças passam em frente aos ecrãs, completamente bombardeadas do ponto de vista sensorial, mas, também, no facto de terem deixado de passar por outras experiências que seriam importantes para o seu desenvolvimento.

Além disso, o contacto com o risco não existe: há um sentimento adverso ao risco porque há uma superprotecção patológica, depressiva, por parte dos pais e dos adultos, em geral. As crianças, hoje, mesmo vivendo numa sociedade democrática em que os pais querem tudo de bom para os filhos — nunca tivemos tão bons professores, tão boas escolas, tão boa sociedade, tão boa democracia — vivem numa autocracia no seu quotidiano de vida.

Muitos pais alegam que o facto de ocuparem os filhos nos seus tempos livres é uma forma de protegê-los, principalmente, nas grandes cidades. Ou seja, há o receio de tempos livres maiores proporcionarem a possibilidade dos filhos ocuparem o tempo com algo demasiado perigoso ou desviante. Como olha para este argumento?

É um argumento aceitável, mas também, convenhamos, tem de haver bom senso, tem de haver equilíbrio. As crianças têm de ter tédio, frustração, e têm de ter confronto com os limites. Por isso, para ultrapassarem dificuldades, aprenderem a sobreviver, aprenderem a lutar contra as adversidades, é preciso, acima de tudo, criar condições para que elas aprendam a arriscar. O risco é tão importante como o medo, porque o medo e o risco são características essenciais para se aprender a viver. As crianças não podem ser demasiadamente protegidas porque, então, estamos a desprotegê-las. Temos de ter um equilíbrio entre dar a liberdade e dar segurança.

As crianças precisam, a dada altura, de colo, de alimento, de proximidade e de afecto, mas quando começam a andar, quando começam a ter capacidade, no seu corpo, para poderem transportar-se de forma autónoma, as crianças têm necessidade de se confrontar com o mundo e de se confrontar com o envolvimento que as rodeia. Quer com o meio natural, quer com o meio construído, as crianças têm de se confrontar com os riscos. O risco não é só físico, é também emocional, social, físico e, acima de tudo, hoje em dia, é cada vez mais digital e os pais estão distraídos quanto aos digitais, mais do que aos riscos físicos. A criança saudável é aquela que tem os joelhos esfolados e, hoje, as crianças têm os joelhos todos limpos, o que significa que estamos a assistir a uma situação tão protectora, que leva a que as crianças estejam a viver uma vida demasiadamente sedentária: isso é mau porque o não conhecer o corpo tem repercussões em muitos aspectos da vida. A investigação científica tem demonstrado, claramente, que corpos activos dão cérebros activos através de emoções e sentimentos. Tudo isto, portanto, implica que o corpo se confronte com a imprevisibilidade, o incerto.

Brincar é, aliás, antes de tudo, aprender a sobreviver. Brincar é vaguear no desconhecido, vaguear no incerto, é vaguear na incerteza. É um fenómeno, uma ferramenta ancestral que pode ser observada em todos os animais. As espécies brincam na infância, exactamente, para se adaptarem, para terem capacidade criativa e é isso que o meu livro demonstra: apesar de vivermos numa sociedade democrática, as crianças vivem numa certa autocracia. Em 2015, um estudo patrocinado pela Unilever, em todo o mundo, demonstrou que as crianças têm menos horas para brincarem de forma livre, para estarem ao ar livre, do que os prisioneiros nas prisões. Isso significa que temos uma infância aprisionada, uma infância sem tempo e espaço para as crianças se exprimirem em função das suas necessidades biológicas de dispender energia, da relação com o outro, de socialização, de capacidade de suspensão da realidade, para a criação de narrativas simbólicas poderosas como é brincar.

Por outro lado, também, brincar com os objectos, brincar com os outros, brincar, portanto, segundo um conjunto de parâmetros que têm a ver com a cultura local, com a passagem de culturas de gerações para gerações actuais, tudo isso está em decadência. Quer dizer que temos uma infância formatada num modelo em que as crianças crescem, mas crescem sem identidade, crescem sem vivenciar o seu próprio corpo em situações inabituais.

Quando vivenciamos a nossa infância há 40, 50 anos atrás, ainda que vivêssemos numa certa pobreza, num certo subdesenvolvimento, havia tempo livre para brincar na rua, que era uma verdadeira escola de aprendizagem: essa escola da rua, hoje, está em vias de extinção. Você olha, hoje, para a cidade e não vê crianças, olha para as ruas e não vê crianças. Os automóveis ocuparam o espaço da infância e o betão, a padronização do espaço público, leva a que as crianças, hoje, estejam sentadas, a maior parte do tempo, nos sofás em casa, ou na escola nas cadeiras, nas mesas, quietas, caladas, em silêncio e obedientes. Por isso é que me insurjo contra esta ideia de uma escola e uma vida familiar que é completamente organizada e estruturada. Não há tempo para que aquela criança consiga descobrir, em si própria, os seus talentos, as características do seu próprio desenvolvimento, porque tudo é imposto.

Como referiu, a Declaração dos Direitos da Criança foi feita tardiamente e, relembro, derivou da Segunda Guerra Mundial. Mas acha que saímos de um extremo para o outro? Estamos a falar de uma altura em que o trabalho infantil era aceite, as crianças tinham a obrigação de auxiliar a família e trabalhavam, até, no campo, por exemplo. Também não tinham uma infância.

Houve, de algum modo, uma transferência, uma dimensão diferida. Ainda que sejamos, há mais de 30 anos, um dos países que assinou a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, tal não significa que isso tivesse melhorado, completamente, a situação. Claro que houve muitos avanços, claro que houve muita consciencialização desses direitos, de lutar contra o trabalho infantil, de dar mais consciencialização à sociedade, à família, à escola e à comunidade. Mas o que estamos a viver hoje é uma situação de uma violência invisível: as crianças estão a viver outro tipo de problemas que não existiam há 40 ou 50 anos atrás.

No mundo inteiro, se há crianças em países desenvolvidos que, de facto, não têm liberdade para serem crianças, também, por outro lado, temos situações desesperadas de guerra, de fome, de violência doméstica, de situações de medo, de situações limite que são inaceitáveis do ponto de vista ético e do ponto de vista da moral. Veja-se o que se está a passar nestas guerras actuais. Há cem anos, tivemos uma Primeira Guerra Mundial seguida de uma pandemia, a gripe espanhola, que dizimou milhões de pessoas e, cem anos depois, temos o Covid-19 a par de duas guerras e outras que estão por aí, para as quais ainda não sabemos o desfecho.

Vivemos, portanto, num futuro estranho, imprevisível e desconhecido. Temos é de ter a consciência de que precisamos, para o futuro, de uma infância saudável e de um planeta sustentável. É necessário, para isso, mudar esta relação, este pacto que tem de existir entre a família, a escola e a comunidade, de modo a que possamos perceber que temos necessidade de preparar estas crianças para esse futuro desconhecido. Isto na perspectiva de um futuro global, um novo mundo, uma nova era, mas também plural, onde é necessário e urgente criar estes jovens, estas crianças que estão nas nossas mãos: ensinar-lhes múltiplas competências para se adaptarem a esse mundo novo, e isso é que está aqui em causa.

É um novo olhar para um mundo que aí vem, ainda mais com o impulso que a Inteligência Artificial lhe vai dar: já está a ser desenvolvido, já está a acontecer e, de facto, há grandes mudanças, grandes alterações no trabalho, na nossa existência, nos valores, nos princípios, na organização. Tudo isto, portanto, vai mudar de uma forma muito rápida e a escola ficou atrás, a escola não mudou, ficou parada no tempo, com todos os problemas endémicos que o sistema educativo tem, tendo em conta o que tem sido a luta dos professores e o que têm sido as suas condições de trabalho. Mas o que me preocupa mais é a qualidade do ensino e da aprendizagem ao nível do trabalho escolar.

Mas considera que, quanto a Educação Física, por exemplo, o número de horas semanais na escola não é suficiente?

Claro que não. No Japão, por exemplo, têm 5 horas semanais. Repare que, no sistema educativo português, temos duas horas semanais, no ensino secundário. No ensino básico, temos um problema sério porque, de facto, na idade óptima das aquisições motoras, perceptivas, sensoriais, em que a educação física e artística, no sentido geral, deveria ser um princpíio essencial que deveria existir nas escolas, é deixada para segundo plano porque o que interessa são as aprendizagens consideradas socialmente úteis, que servem para as crianças terem testes atrás de testes atrás de testes, para terem médias para entrarem no ensino superior: esse é o único objectivo da escola.

Aliás, deveríamos ter, neste momento, a capacidade de discutir, de reflectir, de definir um novo critério para o ensino superior, mobilizando o ensino politécnico e universitário. Deveriam existir novos critérios para libertar o ensino básico e secundário, para libertar as crianças e jovens para terem mais liberdade para aprender não só a serem alunos, mas a serem pessoas. Tem de haver tempo, mas os professores vivem desesperados para darem as matérias segundo os currículos que estão definidos, para os alunos terem capacidade de adquirirem as médias necessárias para entrarem no ensino superior. Se conseguirmos libertar os professores e as crianças do ensino básico e secundário desta pressão social, desta expectativa que a família tem sobre o rendimento dos alunos, seria óptimo.

Há crianças a sofrer por causa das notas, há crianças que passam uma vida mergulhadas numa inundação completa do ponto de vista de uma hiperescola, na aposta numa escola a tempo inteiro, uma escola que tem tudo organizado desde o momento em que as crianças entram, às 7 da manhã até às 7 da noite. Há, portanto, muito pouco tempo para elas serem crianças. Há crianças, hoje, sem infância e é isso que é preocupante. A escola, portanto, tem de se purificar, tem de se iluminar, tem de rever um novo paradigma, tem de se simplificar, de modo a fazer um maior equilíbrio entre as actividades organizadas e as actividades informais: essas actividades informais são tão importantes como as actividades formais. É necessário, de facto, trazer inovação e, também, desplastificar a escola e desburocratizá-la, porque está demasiadamente burocratizada.

Para além de outras coisas, penso que, no nosso sistema educativo seria, do meu ponto de vista, fundamental que fôssemos capazes de começar a discutir o conceito de uma escola mais cultural, uma escola mais multidimensional, ou seja, escolas mais confortáveis, desafiantes, com espaços naturalizados e humanizados, não tudo cheio de betão e de sintético. Acima de tudo, que fosse possível dotar estas crianças de uma compreensão da sua própria complexidade enquanto corpo que se move, que brinca, que joga, que tem encantos, que tem sonhos, mas também a relação com os objectos e com os outros: a socialização, a descoberta das características físicas, do espaço e dos objectos. Depois, descobrir o mundo que a rodeia.

Ter uma educação ecológica, aliás, como o recente documento da UNESCO veio demonstrar — temos de pensar para os anos 50 deste século um novo paradigma. O documento foi intitulado, “Reinventar um novo modelo de escola, reimaginar o nosso futuro juntos”: a palavra-chave aqui é trabalharmos juntos e o que temos hoje é uma escola completamente egocêntrica, em que os conhecimentos estão separados, as disciplinas não se encontram entre si. É uma escola feita de respostas e não de perguntas, é uma escola em que não há projectos interdisciplinares e, portanto, teríamos de fazer aqui um reset, de modo a que fôssemos capazes de uma aprendizagem que fosse não só ecológica, mas intercultural, interdisciplinar, com uma cidadania activa, participativa e democrática. Temos, hoje, uma escola que, em certa medida, é ditatorial, não é democrática porque a participação das crianças é muito baixa ou praticamente nula, e vai desde a creche até à universidade.

Por outro lado, é preciso, também, dizer que as novas tecnologias vieram para ficar, e elas podem ser úteis à escola como busca de conhecimento, mas as escolas não podem ser, completamente, substituídas ou digitalizadas porque o professor é insubstituível: o professor vive com emoções e afectos. Para além disso, é preciso dizer que há muitos locais de aprendizagem, não é apenas a sala de aula, portanto, temos de ser capazes de ligar os contextos virtuais com os contextos naturais. Para isso, é necessário fazer aqui uma grande revolução, uma evolução e revolução, se preferirem. Uma evolução e revolução tranquila, de modo a desconstruir a escola das quatro paredes, desconstruir a sala de aula onde as crianças estão aprisionadas, sentadas.

É a maior pandemia deste século, é o número de horas que estamos sentados e, por isso, a escola tem de aprender em muitos espaços, com muitas metodologias, com muitos modelos, em partilha de conhecimento. Um último aspecto que considero fundamental é o seguinte: a avaliação não pode escravizar a aprendizagem dos alunos, porque só se pensa na avaliação e não na qualidade da aprendizagem. Não se pensa na capacidade evolutiva de cada criança, na sua diversidade, na sua diferença.

Outros teóricos da educação diriam que são necessários índices, índices quantitativos. Saber, de forma quantificada o que cada criança sabe.

Mas há outras formas, podemos encontrar outras alternativas para fazermos a avaliação das crianças através de metodologias mais qualitativas. Não é necessário que todos façam o mesmo teste, ao mesmo tempo, na mesma hora, na mesma forma, na mesma maneira. Hoje em dia, as crianças estão a ficar com outro tipo de problemas que nos escapam completamente.

Depois desta pandemia, tendo em conta que trabalho há 52 anos com crianças, dos 3 aos 10 anos, noto que há consequências que ficaram no corpo das crianças. Estão a acontecer vários fenómenos para os quais deveríamos ter mais atenção, tal como uma diminuição muito acentuada de competências motoras, por outro lado, um sofrimento existencial que se observa no corpo, em 3.º lugar, tenho verificado que as crianças estão a ficar, principalmente até à puberdade, com uma agitação motora muito grande, não é hiperactividade, é agitação motora muito grande, que as impede de ter foco, capacidade de concentração, e isso é mau para a aprendizagem.

Já em 4.º lugar, um outro fenómeno que se tem verificado, é uma necessidade muito grande de socialização. Não basta falar, portanto, na recuperação de aprendizagens escolares quando necessitamos, primeiro, de fazer uma reconstrução deste corpo, porque o corpo está esquecido da escola. O corpo fica à porta da escola, só entra o cérebro, e é assim que a escola pensa o aluno: entra o cérebro para a parte de dentro, o corpo é para esquecer. Os corpos estão esquecidos, estão ignorados, têm de estar atentos.

Há diferença entre brincar com jogos digitais e jogos que requeiram mais fisicalidade?

Podemos conceber que as crianças têm tanta necessidade de um brincar livre, como de um brincar semi-estruturado, como de um brincar estruturado. Brincar não é só brincar com brinquedos, ou de forma manual, porque é preciso que as crianças possam ser capazes, quando brincam de forma livre, de descobrir, de explorar, de encontrarem a sua própria espontaneidade, de ser um jogo que brota de dentro, numa brincadeira que é biológica, ancestral, que está na nossa identidade cultural. São 5 milhões de anos de história, estamos a tentar ensinar uma criança a brincar quando não se pode ensinar uma criança a brincar.

As crianças não aprendem a brincar, as crianças aprendem a brincar quando o adulto fornece contextos para que ela possa aprender. O brincar não se ensina, por isso é necessário que, na escola, possamos começar a falar, não em alunos que aprendem coisas que os adultos querem mas, acima de tudo, formar adultos e jovens, pessoas que possam ser exploradoras, pesquisadoras, cientistas, artistas, desportistas, isto é, que possam fazer uma pedagogia experiencial e não uma pedagogia de estar em silêncio, a memorizar o conhecimento que entra pelo corpo dentro.

A aprendizagem significativa é aquela que é aprendida por experiência, que é sentida, que é, no fundo, experienciada pelo próprio corpo. Por isso é que digo que precisamos de descentralizar as estruturas educativas, no sentido de desplastificar a escola, também a família, a comunidade. É preciso desconstruir este conceito de escolarização, para que, na escola do futuro, seja possível desprender as crianças da escola do medo, da burocracia e também da falta de inovação. Para além disso, é preciso, também, tirar a escola de dentro das quatro paredes, como já dissemos, e, em último lugar, descentralizá-la, tornando-a mais humanista, mais natural e, acima de tudo, mais participativa: reinventar uma escola que seja feita com as crianças, e que seja feita para a capacidade de adaptação ao mundo desconhecido e novo que vai aí aparecer.

Será que o problema que aponta não deriva, também, já desde a revolução industrial, quando as grandes cidades começaram a receber muitos adolescentes, muitos jovens, e depois notou-se a forma como estes se agrupavam em grupos, sem rumo. Foi daí que se cunhou o termo “delinquência juvenil”, por exemplo, e daí a necessidade de grupos, como o escutismo, escolas, que conseguissem juntar e agregar essas mesmas crianças, jovens e adolescentes. O que acha disto? Há aquele chavão bastante conhecido, “crianças do séc. XXI em escolas do séc. XIX”.

Sim, isso já é uma frase muito batida que o meu amigo José Pacheco e um outro grande pedagogo português que, aliás, esteve na elaboração deste relatório da UNESCO, o António Sampaio da Nóvoa, utilizam. Vamos, agora, na 4.ª revolução industrial. Na 1ª revolução industrial, de facto, o conceito de escola era um conceito de escola-fábrica: da mesma maneira que os trabalhadores tinham o momento de trabalho e descanso, também na escola há e continua a existir essa concepção de fábrica em que há tempo de trabalho e tempo de descanso, que é o recreio. Não há maior disparate que este. Porque, estando nós na 4.ª revolução industrial, deveríamos ter já uma nova concepção e um novo paradigma de funcionamento da escola.

Por exemplo, ninguém me diz, ninguém me convence, não há nenhuma teoria científica, nenhum artigo científico que explique, claramente, este conceito de intervalo escolar. O que é que é isso de intervalo escolar? O que é que é isso de tempo de recreio e de sala de aula? O que é que é isso de gestão de tempo escolar? Como é que se organizam os horários escolares? Como é que se explica que as crianças devem ter momentos de descanso mais centralizados ou mais dispersos em função das diferentes idades? Ninguém me sabe explicar isto porque é uma escola feita pelo adulto, não é uma escola pensada para crianças e que esteja sensível aos diferentes períodos evolutivos e necessidades quer biológicas, mentais, sociais, emocionais das crianças.

Temos uma escola organizada, estruturada, na perspectiva dos adultos, e não numa dimensão de participação das crianças. Significa que esse conceito de escola-fábrica deveria ser tomado como forma de reflexão para a reinvenção de uma escola nova, em que fôssemos capazes de trabalhar todos juntos para que, de facto, pudéssemos respeitar essa diversidade e essa diferença, porque há crianças que não se identificam na escola.

São crianças que, de algum modo, por diversos motivos das suas características genéticas, culturais e adquiridas, ficam fora do sistema, são crianças que não se identificam com aquele padrão. São crianças, muitas vezes, das mais inteligentes que tenho conhecido, que têm competências absolutamente extraordinárias, mas que a escola não as identifica porque não lhes dá valor. Estou a falar, portanto, de crianças e jovens que, de algum modo, ficam depois atirados para as escolas TEIP, para as escolas profissionais, porque não se ajustam àquele modelo igual para todos: ao modelo de uma escola reprodutiva, replicativa, mas ao qual nem todos se conseguem ajustar.

Mas esses problemas derivam por causa da massificação da escola. Mas essa massificação também foi fundamental para a democracia.

Claro, por isso é que é necessário termos uma discussão muito séria sobre o conceito de inclusão na escola, porque não só são crianças fora da caixa, que estão fora da caixa, mas essas crianças têm, muitas vezes, uma inteligência subtil, têm uma sensibilidade subtil que a escola não consegue agarrar, não consegue compreender. Da mesma forma, quando as crianças brincam, muitos adultos consideram que é um comportamento improdutivo, um comportamento pouco importante ou um comportamento secundário.

Há muitos pais que acham que quando as crianças estão a brincar não estão a aprender, da mesma forma que há crianças que quando olham para a escola não encontram significado. Aliás, hoje em dia, numa grande parte dos casos, temos jovens e crianças que fingem que aprendem na escola porque, de facto, aquilo não lhes diz nada. É uma seca para eles [crianças], até porque não têm capacidade de atenção e os professores fingem que ensinam, em certa medida. É urgente pensarmos, primeiro, no conceito de espaço interior, no conceito de espaço exterior: o conceito de espaço exterior não é recreio, e o conceito de espaço interior não é a sala de aula. Há espaços interiores e espaços exteriores que deviam estar mais naturalizados e mais humanizados para serem sedutores para as crianças, para terem, de facto, coisas interessantes, busca de prazer na escola, para que as crianças gostem de ir à escola porque têm lá prazer. Houve, nestes dias, uma criança que dizia que o que gostava de ter na escola era um motor de um avião para desmontar e voltar a montar.

Houve uma criança que me dizia, também, isto: “aprendo não só na escola, aprendo em qualquer lugar e com toda a gente”. A escola tem, portanto, de evoluir para uma dimensão mais comunitária, tem de ir buscar o conhecimento à comunidade, porque, na comunidade, existe um património físico, um património cultural, um património artístico. Significa que as crianças podem ser pequenas exploradoras, pesquisadoras que andam à procura do conhecimento fora da sala de aula. Qual é o sentido de estar a pintar uma árvore dentro da sala de aula quando têm uma árvore lá fora? Esta dificuldade, portanto, dos educadores, professores, saírem daquele centro que é completamente construído para se ter disciplina, para se ter controlo sobre o corpo, revela-nos que necessitamos de fazer aqui uma revolução, evolução: atirar os corpos lá para fora para a vida real.

O conceito ensino-aprendizagem passará por ser capaz de colocar projectos, de colocar perguntas, para que as crianças possam, de facto, ser observadoras, exploradoras, pesquisadoras, para serem capazes de colectar dados, para que possam ir buscar conhecimentos que são fundamentais para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. É preciso, depois, ainda outra coisa que falta, a relação com os espaços naturais, com os espaços verdes, com o espaço da natureza. A escola, hoje, tem uma grande ausência de conhecimento e também de vivência daquilo que a natureza oferece: a terra mãe. As crianças, hoje, não sabem o que é o silêncio, a contemplação, não sabem o que é subir às árvores, não sabem os cheiros, não sabem a diversidade que existe na natureza.

A natureza, em si mesma, é uma verdadeira escola de aprendizagem, e não nos podemos esquecer que estamos num momento em que é absolutamente necessário e urgente haver uma educação ecológica, porque temos de preservar este planeta. Seria essencial, hoje, na escola, desde as primeiras idades, fazer tudo o que está ao nosso alcance para que se adquirissem conceitos e habilidades que sejam de natureza ecológica para essa sustentabilidade do futuro. Os espaços urbanos, em si, também não estarão preparados e pensados para as crianças.

Temos, hoje, escolas em qualquer sítio, em qualquer lugar e, muitas vezes, não têm condições para se fazer isso, mas também há muita burocracia e muito medo de poder libertar o corpo, libertar as crianças para irem para outros contextos e aprenderem coisas novas. No fundo, está tudo previsto, está tudo organizado através de manuais, através de currículos, de tempos, de expectativas, de concepções e, obviamente, que hoje, as crianças não se sentem bem quando têm pais ou professores só preocupados com as avaliações que têm e as médias que têm para serem bons alunos. O que é um bom aluno? Esta é uma pergunta que se pode colocar.

O que é uma criança aprender de forma significativa, em função deste mundo que temos incerto, desconhecido, imprevisível, e um mundo de futuro para o qual temos de as preparar? A pergunta principal que se deveria colocar neste momento é: “Que crianças, que temos agora nas nossas mãos, estamos a preparar para o futuro, um futuro que vai ter uma mudança radical?” Falo de profissões, modos de vida, dinâmicas, políticas económicas e formas de trabalho: vai tudo modificar-se e a escola está no mesmo sítio, não quer mudar.

No livro “Os Direitos da Criança”, de 1971, tendo o testemunho de vários autores, surge esta frase: “Em vez de se ensinar história e matemática, que serão esquecidas para sempre, deveríamos ensinar às crianças a usar os seus sentimentos antes de usarem as suas cabeças”. O brincar também auxilia nesta regulação emocional?

Sim, o brincar é, acima de tudo, estas três categorias que eu já lhe falei: suspensão da realidade, controlo interno e motivação intrínseca. Quando as crianças brincam, é óbvio que está implícita uma narrativa simbólica poderosa. Costumo dizer que brincar é estar perto dos deuses e brincar é, de facto, o altar onde as crianças se projectam para mundos completamente imaginários e cheios de fantasia: por isso, é óbvio que, quando falamos de brincar, as questões de natureza emocional, de natureza afectiva, sentimentos e emoções têm de estar presentes.

Como diz António Damásio, aprender é, acima de tudo, sentir: o saber vem do sentir, vem da emoção, e a emoção é a organizadora da mente, tal como movimento é o arquitecto do saber. Estas duas coisas deveriam orientar aquilo que é a organização e aquilo que é o funcionamento dentro da escola. Agora, de facto, a escola não pode ser um rebanho no qual todos aprendem da mesma maneira, da mesma forma.

No livro “Eu Agora Quero-me Ir Embora, João dos Santos demonstra a seguinte ideia: “O movimento é a primeira forma de pensar.” Não sei se nutre afinidade pelo trabalho e pelas ideias de João dos Santos, mas qual é o seu comentário a esta frase?

João dos Santos foi, talvez, dos maiores mestres como psicoterapeuta e pedopsiquiatra. Estava muito à frente do seu tempo. Tudo o que sei aprendi com João dos Santos. Foi um dos meus grandes mestres e um dos seus pensamentos tem a ver, exactamente, com aquilo que afirmou: há uma relação directa entre o brincar, o movimento do corpo e, também, com todo o crescimento e desenvolvimento da criança. O brincar é o melhor anti-depressivo, o brincar é a melhor forma de aprender.

Ele [João dos Santos], aliás, diz que é cruel quando os adultos não percebem que o brincar é a melhor forma de relacionamento e é a melhor forma de aprendizagem: diz que o segredo do Homem é a própria infância, o que significa que, nas primeiras idades, é absolutamente essencial aprenderem-se as coisas básicas e essenciais daquilo que são as relações, não só emocionais e afectivas, mas também motoras. Significa que as linguagens do corpo — verbais e não verbais — são absolutamente essenciais nesta construção. Muitas vezes, isso é tudo esquecido, é menorizado e colocado em segundo plano.

De facto, os primeiros anos de vida são, absolutamente, essenciais para que as crianças tenham múltiplas experiências, com algum grau de liberdade para poderem assimilar, de forma apropriada, um conjunto de largas experiências que permitam desenvolver a sua capacidade de auto-revelação e auto-determinação. Isto, para que possam ter uma capacidade de adaptação desenvolvida, uma disponibilidade corporal alargada, com uma variabilidade e condições de prática que permitam a criatividade, mas, também, que permitam, por outro lado, um conjunto de situações inabituais que possibilitem que ela tenha capacidade de resolução de problemas: isto é, uma dimensão educativa que passe pela generalização de experiências para que, depois, mais tarde, possam então especializá-las.

Por isso é que é tão importante a creche e o jardim de infância e, também, uma grande parte do primeiro ciclo, para que as crianças tenham a possibilidade de passar por todas estas experiências de natureza artística, motora e lógico-matemática. A geometria do pensamento faz-se pelo movimento. As crianças aprendem matemática, a ler e a escrever através do brincar, através do ser activo. O brincar e ser activo é o melhor instrumento, a melhor ferramenta para a aprender as coisas significativas que são essenciais para o futuro. João dos Santos, aliás, dizia que tudo se aprende até aos seis anos, depois, repete-se o que já se conhece. Isto é esquecido na escola porque estamos a ensinar tudo à pressa, a querer que as crianças tenham logo resultados imediatos. Isto é como o desporto, quer-se logo que se seja atleta, quer-se logo que se seja um músico, ora isto não se pode aprender à pressa.

Somos o animal com a infância mais longa, andamos em média 30 anos sem fazermos nada completamente produtivo e ainda bem que nascemos imaturos. Somos o animal que nasce mais imaturo, por isso, temos uma infância longuíssima, trinta anos em média: não é para aprender, ter um diploma na mão e depois não ter emprego. De facto, isto tem um significado. Seria bom que pensássemos um sistema educativo na perspectiva de dar tempo ao ritmo de desenvolvimento da criança, de modo a que ela tenha tempo de assimilar, de acordo com as suas características individuais, as aprendizagens que vai fazendo.

As aprendizagens não vêm só de fora para dentro, vêm, acima de tudo, de dentro para fora. As crianças também têm necessidade de demonstrar aquilo que querem aprender e não aquilo que o adulto exige que ela aprenda. Aqui está um grande problema que a escola vive, ainda, actualmente: quando é que há consenso entre perguntar o que queres aprender e aquilo que eu acho que deves aprender? Maria Montessori, uma grande pedagoga do século passado, em plena guerra mundial, disse uma frase que ficou célebre. Na perspectiva da criança, ela dizia: “Ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser eu própria”. O que significa que falta, na escola actual, muita espontaneidade, muita capacidade de perceber as motivações intrínsecas das crianças.

Voltando ao livro referente aos direitos da criança: “Não tenho certeza absoluta do significado da palavra brincar, mas sei que existe e que deve ser deixado tal como é, e não adulterada como processo de aprendizagem”. Concorda? Ou seja, ao guiarmos de mais as brincadeiras, não estaremos a condicionar a sua naturalidade?

O brincar é um comportamento espontâneo, é um comportamento natural, um comportamento, como eu disse, que, biológica e ancestralmente, brota de dentro, o que significa que brincadeiras muito orientadas ou muito estruturadas podem ter valor pedagógico, mas nunca substituem aquilo que é a naturalidade do brincar. O brincar é insubstituível, se a escola é obrigatória, também o brincar livre deveria ser obrigatório: esta é a minha visão, a minha perspectiva de entender o desenvolvimento da criança em casa, na escola e na comunidade.

Deveria haver condições para que esse brincar livre pudesse existir em casa, dispondo o espaço físico e criando contextos interessantes com brinquedos ou sem brinquedos, mas deixando a criança livremente e não com uma supervisão demasiadamente ansiosa. Muitas vezes, são os pais que fazem as brincadeiras pelas próprias crianças.

Repare que, hoje, se for a um parque infantil, vê o pai a escorregar a própria criança ou a balancear a própria criança e não lhe dá autonomia, da mesma maneira que, hoje, a mobilidade das crianças não existe porque vão agarradas pela mão, vão conduzidas pelo automóvel e vêem a paisagem pelo vidro do automóvel: são, portanto, completamente conduzidas. Precisamos de libertar as crianças para, de facto, terem a possibilidade de brincarem livres: este conceito de brincar livre é absolutamente essencial que seja consciencializado, hoje, na sociedade, porque na maior parte dos casos, em instituições diversas, o que existe é um brincar estruturado.

Não quer dizer que, na escola, não se possa utilizar um brincar estruturado ou semi-estruturado, mas o brincar livre tem tanto significado, tem tanta profundidade, e tem, acima de tudo, um valor biológico e também antropológico muito grande. Não podemos, portanto, roubar essa brincadeira, que é uma linguagem universal. As crianças não precisam de falar para brincarem todas juntas: mesmo que sejam de origens culturais ou geográficas diferentes, o brincar trata-se de uma linguagem que todas compreendem e, portanto, o brincar é um valor absolutamente essencial. O brincar, também, não é apenas uma categoria do comportamento humano que conduz só as crianças, o brincar é uma atitude que nos conduz toda a vida.

O brincar é, de facto, um comportamento exemplar, para que todo o ser humano, em qualquer idade, mesmo na terceira idade, o aprenda a utilizar para que a sua vida seja a mais prazerosa, isto porque brincar é a busca de prazer, brincar é a busca de capacidade de resiliência, de capacidade adaptativa e, portanto, o brincar deve-me acompanhar durante toda a vida. Ao contrário do que muita gente julga, deveríamos brincar para estarmos bem ao nível da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional e social. Há muitas pessoas adultas que já deixaram de brincar, e muitas perderam a sua memória das brincadeiras de infância, o que é ainda mais grave. Como se apagaram essas memórias de infância, não conseguem perceber que os seus filhos devem passar, também, pelas mesmas experiências pelas quais elas passaram.

Deixar de brincar na fase adulta é um erro.

Claro que é um erro, porque, quando se deixa de brincar, morre-se mais cedo, a longevidade é menor. Brincar é uma forma de prolongar o significado da vida. Viemos ao mundo com que objectivo? Qual é o objectivo da nossa existência? É claro que há objectivos de produtividade e objectivos de sobrevivência, mas também há objectivos de prazer, de qualidade de vida e, portanto, quem não sabe brincar com os outros, consigo próprio, em diferentes contextos, perde o significado da sua existência e a sua vida passa a ser sofrida. O brincar, como digo, é a melhor droga que está ao nosso alcance e, ainda por cima, é de borla.

Afirma que as crianças também devem brincar em casa. Os espaços nos quais as crianças estão inseridas também moldam a forma como podem aproveitar e guiar as suas brincadeiras?

Sim, repare, há uma grande assimetria, por exemplo, nos países que constituem a comunidade europeia. Se você for aos países nórdicos, com regimes climatéricos muito mais austeros, as crianças brincam essencialmente lá fora, brincam no meio da natureza e parecem selvagens no meio do frio, no meio da neve, no meio da chuva: basta um quispo e umas galochas para elas serem felizes e andarem lá fora a brincar umas com as outras.

Em Portugal, cai um pingo e entra tudo para dentro cheio de medo, portanto, há aqui um problema cultural, há aqui um problema sério de protecção e superprotecção que é preciso desconstruir: acima de tudo, o medo da insegurança. Somos o 4º país mais seguro do mundo, somos dos países mais visitados e não há justificação para que os portugueses não tenham qualidade de vida. Podíamos ser um oásis, mas as nossas crianças vivem completamente aprisionadas, devido aos medos que estão patentes em todas as classes sociais e em todos os locais, sejam cidades, aldeias ou vilas. Trata-se de um problema cultural e é um problema que se tem vido a agravar, principalmente, pela grande responsável que é a comunicação social, que inculca esses medos na cabeça dos adultos.

As crianças, portanto, andam completamente guardadas, andam completamente policiadas, quer na escola, quer em casa, quer na comunidade, e temos de ser capazes de ter políticas públicas suficientemente ousadas de modo a que possamos libertar as crianças para que elas possam, de facto, usufruir do espaço público. Trata-se de uma questão completamente essencial e, para isso, temos de ter cidades caminháveis, cidades verdes, cidades onde as crianças possam ter possibilidades de poder redescobrir a rua onde vivem, o bairro onde vivem, os amigos que eventualmente podem procurar, porque hoje, de facto, isso mudou muito e, portanto, significa que hoje não existe, de facto, liberdade de autonomia, de descoberta, de envolvimento da habitação, do envolvimento da escola, das características da comunidade. As crianças não conhecem as ruas, não têm a identidade local de onde crescem, do local de onde evoluem.

Lembro-me, perfeitamente, da cidade onde nasci, conheço cada centímetro da cidade onde cresci mas, hoje, as crianças não conhecem a rua ou as ruas que estão à volta da sua habitação. Porquê? Porque não as viveram, porque não meteram o pé no chão, não viveram culturalmente aventuras. Hoje, as crianças sobem às árvores, mas já não descem, têm medo, e como é que se desconstrói este medo existente na cabeça dos adultos, de deixar que as crianças brinquem livremente? Isso passa por cidades educadoras, cidades amigas das crianças, escolas que possam perceber que o brincar é estruturador, que o brincar é fundamental para o desenvolvimento e crescimento humano e, por isso, não é compreensível como é que um país da comunidade europeia, como é o nosso, viva neste aprisionamento quando países a norte da Europa têm, de facto, uma capacidade de deixar as suas crianças irem de bicicleta para a escola aos cinco anos de idade, ou ir a pé, como acontece no Japão ou em Seoul: localidades em que as crianças, com 5 anos, vão com a sua malinha às costas, no meio da cidade, e vão a pé para a escola.

Em Portugal, já há boas experiências, com corredores de bicicletas, crianças que vão a pé com os pais para a escola. Mas veja o que é o número de automóveis ao pé de uma escola ou, por exemplo, a dificuldade que uma criança tem em pedir uma autorização para sair, livremente, depois de escurecer, ou andar de bicicleta na rua, atravessar uma estrada, ou atravessar um espaço verde, ou ter autonomia para ir sozinha. Tal seria considerado negligência, portanto, temos aqui uma burocracia excessiva, uma dimensão superprotectora que é, de facto, depressiva e patológica.

Por outro lado, ainda há, aqui, um dado que ainda não falei e considero da maior importância: estamos a criar cidadãos extremamente sedentários, com todas as consequências para a saúde pública, quer em termos de doenças crónicas, doenças físicas, emocionais e doenças mentais. Hoje, o problema da saúde mental é um problema sério. Tanto é um problema sério na adolescência, como na idade adulta, e advém de crianças que não tiveram experiências fundamentais na própria infância. Temos aqui, portanto, um problema de saúde pública. Qual é o melhor remédio? O remédio que está ao nosso alcance é dotar essas crianças de possibilidades de descobrirem, vivenciarem, explorarem o próprio ambiente onde vivem.

O que acha das creches e do ensino pré-escolar?

Repare que, nos últimos meses, tem havido uma discussão nacional muito intensa e também polémica sobre a questão das creches. É claro que a vinculação afectiva entre pais e filhos é fundamental. Essa vinculação, em alguns países, tem legislação que permite que um dos progenitores possa continuar com o seu filho até aos seis anos, e ir buscá-lo à escola, por exemplo, às 15 horas. Em Portugal, vai-se buscar as crianças às 19 horas.

É natural que esta rede de creches fosse assim implementada, porque os pais não têm onde pôr os filhos, visto viverem em precariedade. A precariedade é um dos aspectos que leva a que o Estado promova esta rede de creches no sentido de abranger toda a população portuguesa. Não é uma má medida, mas, por outro lado, tem alguns aspectos negativos, porque não se enfrenta o problema mais concreto: o tempo de trabalho dos pais. Quando a criança atinge os três anos de idade já tem mais autonomia, já tem mais maturidade cognitiva, já tem maturidade social, emocional.

Hoje, a investigação científica demonstra, claramente, que as crianças que frequentaram o ensino pré-escolar têm, de facto, vantagens quando entram na escolaridade de facto obrigatória, a partir do primeiro ano do primeiro ciclo. Isso sabe-se conhece-se. Ainda que eu ache, por exemplo, que tenhamos um excelente ensino pré-escolar — as orientações para o ensino pré-escolar são excelentes, temos excelentes educadores de infância, temos excelentes jardins de infância, temos excelentes escolas para a infância com diferentes metodologias — mas esta questão da creche é ainda muito polémica do ponto de vista científico, como é óbvio.

Nas primeiras idades, as crianças precisam de afecto, precisam de proximidade, precisam de colo, precisam de um vínculo afectivo. Agora, evidentemente, temos, por outro lado, esta ideia da sobrevivência. É preciso que os pais possam sobreviver e as crianças têm de estar em algum lado. Aliás, há creches no mundo inteiro que são creches de 24 horas. De algum modo, até haveria, em muitos pais, a tendência de deixar os filhos 24 horas na escola.

Focou José Pacheco nas suas respostas.

Um grande amigo.

Reve-se na proposta educativa dele e na forma como a Escola da Ponte funciona.

A sua pergunta é muito pertinente, muito aliciante e muito problemática para mim. [risos]

Perguntei porque me parece que há muitas coisas convergentes no vosso pensamento para a educação.

Há muitas coisas convergentes entre o que o José Pacheco pensa e o que penso. Claro que o José Pacheco é uma pessoa com muita mais experiência, do ponto de vista de experiência na escola e experiência pedagógica. Ele também, como eu, colaborámos no movimento da escola moderna antes e depois do 25 de Abril. Ele defende um conceito de comunidade, de aprendizagem, no qual ele tem, de facto, uma experiência única neste país.

A Escola da Ponte foi uma inovação pedagógica que ficou para a história e que ele, depois, continuou ao longo da sua própria carreira estendida ao Brasil com experiências absolutamente fascinantes, tentando-as recriar, de facto, em Portugal, conseguindo motivar muitos professores a terem uma concepção mais aberta, mais democrática, mais participativa. Trata-se de um tipo de escola, acima de tudo, mais humanista, em que as crianças não têm sala de aula, não são obrigadas a aprender coisas, não têm horários fixos e não têm disciplinas.

As crianças têm coisas que querem aprender e, portanto, sentamo-nos no chão e vamos discutir em conjunto o que é que queremos aprender e fazem-se projectos ao longo da vida. Essa é uma visão muito interessante para o futuro, acho que o José Pacheco tem uma visão de grande iluminação daquilo que será o futuro da escola, e penso que temos de fazer uma revolução, que não se vai fazer à pressa, vai-se fazendo devagar, uma revolução tranquila na escola. Como disse, no início, temos de fazer uma mudança de paradigma, isto vai-se fazendo devagar. É preciso dizer que já há boas experiências pedagógicas em Portugal, já temos algumas comunidades interessantes, inspiradas pelo grande pedagogo que é José Pacheco.

O facto da escola ter um grande número de horas, e já foi focando isso ao longo da entrevista, poderá ter a ver, também, pelos próprios pais passarem imenso tempo no seu próprio trabalho, pelo facto de Portugal ser dos países com maior carga horária de trabalho, no que concerne aos adultos. Tenho sido muito crítico deste modelo de hiperescolarização que temos nas nossas escolas portuguesas. As crianças têm, de facto, um número excessivo de horas na escola, que começa com o ensino obrigatório, depois têm as AEC [Actividades de Enriquecimento Curricular], depois têm as CAP [Centros de Apoio à Família], depois têm os ATL [Actividades de Tempos Livres] e, ainda, as actividades que os pais se encarregam de organizar ao fim do dia. Isto só acontece porque os pais trabalham demasiado, de sol a sol. Ou seja, têm muitas horas de trabalho para conseguirem sobreviver.

Há muita precariedade porque não temos uma lei laboral que seja amiga da família nem amiga dos cidadãos. Por isso é que o país vive nesta precariedade que aprisiona a liberdade de ser, a liberdade de existir e o prazer de existir. Acredito que a nossa democracia possa, de facto, alterar-se substancialmente nas próximas décadas, no sentido de haver um maior equilíbrio entre Portugal e outros países que fazem parte da Comunidade Europeia, onde a qualidade de vida é um bem precioso e é um objectivo absolutamente fundamental com políticas públicas ousadas, quer do ponto de vista da vivência na habitação, na cidade, na escola, em todas as instituições.

Temos de caminhar, de facto, para melhorar essa qualidade de vida dos portugueses. É uma urgência para que não tenhamos muitos doentes no Sistema Nacional de Saúde, e para que não tenhamos um povo doente. É preciso haver aqui prevenção da saúde pública que se faz tendo um corpo activo, tendo um corpo brincante com a vida e, acima de tudo, como em alguns países nórdicos e, principalmente, asiáticos, como é o caso do Japão, onde as pessoas têm uma longevidade enorme porque têm, desde crianças, um contacto com o silêncio da natureza, com a contemplação da natureza, e aprendem a encontrar um excelente equilíbrio entre o mundo interior e o mundo exterior.

Mas esses países também têm uma grande exigência de trabalho.

Têm uma grande exigência de trabalho, mas têm uma filosofia de vida muito centrada na descoberta interior, na vivência interior.