Entrevista. Leonor Rosas: “A história de Lisboa é branca, masculina e de classe alta”

A investigadora Leonor Rosas considera que o espaço público não é “uma forma acrítica, neutra de contar a história”, apelando à reflexão sobre quem está e quem não está nos monumentos, museus, estátuas e ruas de Lisboa.

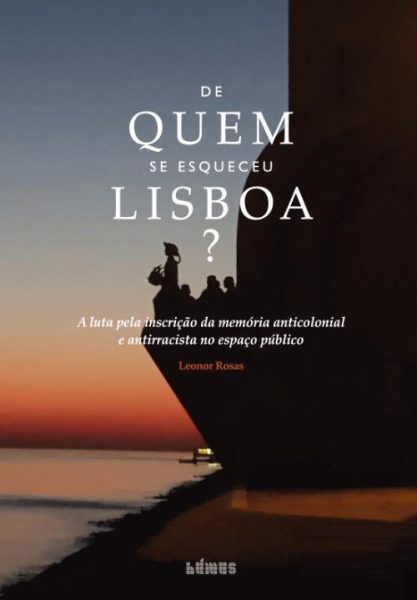

Autora do livro “De quem se esqueceu Lisboa? A luta pela inscrição da memória anticolonial e antirracista no espaço público” (Edições Humus), que resulta de uma investigação científica, Leonor Rosas conclui que a paisagem memorial de Lisboa é sobretudo feita de estátuas e monumentos a “descobridores” e colonizadores.

“Quando olhamos para os seus monumentos, museus, estátuas, nomes de ruas, é muito óbvio que há pessoas que ficaram para trás”, realça a investigadora, em entrevista à Lusa, a propósito do livro que vai ser lançado na próxima quarta-feira, às 19:00, no Goethe-Institut, em Lisboa.

A convite da Lusa, Leonor Rosas falou, ‘in loco’, sobre três dos monumentos que referencia no livro.

Em pleno Chiado, está a estátua do Padre António Vieira, com crianças indígenas sentadas em seu redor, cuja construção, em 2017, gerou polémica, porque nela se apresenta o jesuíta que faz parte dos currículos de Português como “um suposto humanista”.

Esse retrato “é mentira”, porque “foi um homem que, tal como tantos outros da sua época, apoiava o sistema colonial”, nota a autora.

Enquanto a entrevista à Lusa decorria, dois professores pararam junto à estátua, em visita de estudo: enquanto uma gravava um vídeo glorificando Vieira e a estátua, outro transmitia à turma de adolescentes ambos os lados da questão.

Na opinião de Rosas, licenciada em ciência política e mestre em antropologia, a estátua “é um dos exemplos mais gritantes” do “esquecimento organizado da cidade de Lisboa” e “não deveria existir”.

E ter sido erguida em 2017 “é profundamente anacrónico”, porque revela que “se escolheu e se continua a escolher glorificar uma pessoa envolvida na colonização dos povos do Brasil, em vez de, por exemplo, lembrarmos as pessoas que lutaram contra o colonialismo”.

“A história de Lisboa é branca e masculina e de classe alta”, aponta, defendendo que o olhar sobre qualquer cidade pode ser treinado, “para perceber onde é que estão as pessoas racializadas, onde é que estão as mulheres, onde é que está a história das pessoas que foram sendo silenciadas ao longo dos séculos”.

A segunda paragem da entrevista é o Jardim da Praça do Império, com os brasões florais representando as capitais de distrito, as ilhas e as ex-colónias portuguesas.

Em 2014, foi anunciada uma renovação da praça que passaria pela remoção dos brasões (onde anteriormente estavam arbustos), o que acabou por não acontecer, “pela grande pressão da extrema-direita e da direita, que se organizaram em várias petições, abaixo-assinados e que se insurgiram no comentário e na opinião pública contra um suposto apagamento da história”.

Esse argumento é “falso”, contesta Rosas, qualificando como “verdadeiramente chocante que em 2023 [quando a praça foi reinaugurada] se tenha achado por bem” manter “acriticamente” os brasões, que não contam “as violências do império, a brutalidade contra os sujeitos que foram colonizados”, nem que ali, naquele espaço inaugurado para a Grande Exposição do Mundo Português (1940), houve zoos humanos com pessoas africanas.

“O espaço público nunca é só o espaço público. Quando olhamos para a nossa cidade, lemos na nossa cidade (…) uma narrativa sobre o passado. Quem está no espaço público e quem está ausente dele não é fruto do acaso, é fruto de uma escolha de quem é que se glorifica, de quem é que se esquece”, considera a investigadora, que vai continuar a desenvolver o tema no doutoramento em antropologia iniciado este ano.

Rosas contesta a acusação de branqueamento. “Não precisamos de uma estátua, de um nome de rua, do nome de uma praça a glorificar um colonizador para podermos pensar sobre o colonialismo”, contrapõe.

Com a aproximação dos 50 anos do 25 de Abril e das descolonizações formais dos territórios africanos, Rosas apela a uma reflexão sobre a narrativa colonial que persiste no espaço público.

“Se é verdade que a seguir ao 25 de Abril se retiraram muitos monumentos e toponímia relacionada com o Estado Novo e com o salazarismo, a verdade é que não se fez o mesmo com a toponímia e a estatuária relacionada com o colonialismo”, distingue.

“É um debate que é preciso ter, por muito que muita gente possa ficar chocada”, frisa.

A reflexão crescente sobre o espaço público e o que nele inscrevemos tem sido estimulada sobretudo pelos movimentos sociais, nomeadamente antirracistas, e pelo trabalho de ativistas e investigadores.

Entre os políticos ainda “é muito frequente” a referência a “metáforas sobre os ‘Descobrimentos’”, lamenta Rosas, assinalando que, apesar de “pedidos de desculpa importantes” — como o que o primeiro-ministro, António Costa, dirigiu a Moçambique pelo massacre de Wiriyamu a Moçambique —, ainda “há muito por fazer” para eliminar de vez o discurso do “nem tudo foi mau” no colonialismo português.

É preciso reconhecer e assumir “os erros que o Estado português cometeu” e pedir desculpas, “para poder construir um futuro melhor”, sustenta.

É já na última paragem, o Padrão dos Descobrimentos, que contesta a “ideia enraizada” sobre os “Descobrimentos” veiculada pelo Estado e nos manuais escolares, assente nas ideias de que não existiam povos e culturas milenares nos sítios onde os portugueses chegaram e de uma “colonização benigna”.

Ora, “a colonização portuguesa foi muito violenta”, contesta, defendendo a remoção “de vez” das palavras descobrimentos, descobridores e descobertas do léxico português.

A necessidade de “desconstruir” a narrativa sobre o espaço público é premente, porque tem “consequências numa sociedade profundamente racista, que ainda não fez uma reflexão devidamente aprofundada sobre a sua história e sobre o papel na criação deste racismo estrutural que predomina em todo o mundo”.

Refletir sobre o espaço público “também é uma forma de combater o racismo, combater as desigualdades sociais”, considera a autora.

Não é, por isso, “um mero capricho”, diz, respondendo às críticas.

“Um país que não lidou com o seu próprio passado, com a sua própria história, muito dificilmente terá uma visão de um futuro melhor e mais justo e mais igual”, acredita.