Era uma Vez no Oeste: depois dos quadradinhos dos manos Coen, Jaques Audiard aponta o novo rumo

O western marcou a sua presença em Veneza. Curiosamente, ou talvez não, pela mão da Netflix. Primeiro tivemos Ethan e Joel Coen a revelar a sua caderneta de cromos de uma certa mitologia do Velho Oeste, num guião alinhavado pelos dois irmãos e apresentado como um filme de vinhetas, de short stories ou de episódios, no apenas competente, embora aqui e ali, divertido, e sempre bem filmado A Balada de Buster Scruggs.

Depois veio o francês Jaques Audiard a apropriar-se do género para falar de outras coisas, da introdução de uma certa visão positiva naquele mundo primitivo em profunda transformação. Onde os Coen dominaram o género, mas não enriqueceram com o devido interesse. Cumpre assim Audiard, regressado depois do seu surpreendente triunfo em Cannes, com Dheepan, em 2015, ao apostar nesse conteúdo, muito para além do estilo ou da forma. Ainda que sem impressionar verdadeiramente.

“The Sisters Brothers” de Jacques Audiard

Há um Tim Blake Nelson, sempre divertido, a cantar baladas sobre a água no meio do Death Valley e a falar para a câmara como uma espécie de MC do tal livro juvenil de cowboiadas. Ele é o tal pistoleiro trovador com ar de pezinho mole que atira melhor que Lucky Luke. Há também um James Franco a reincidir em situações com a corda ao pescoço, há personagens amputadas, há o fantasma de Roy Rogers, de Liam Neeson, há Brendan Gleeson, há Tom Waits! Tudo dividido de vários contos de poucos minutos, como as histórias que se contam à lareira.

Por aí vão os manos Coen alinhavando as mais variadas referências do género, os diversos sub estilos, evocando outros tantos clássicos. Na conferência de imprensa perguntámos aos Coen até que ponto o projecto fora alterado depois de saberem que o filme seguiria para a Netflix. Não só pela tal introdução para a câmara que funciona tão bem na intimidade com o espectador, mas ainda pela ideia da acção fracturada. E ainda também quisemos saber se haveria alguma outra versão para televisão. Percebe-se a inevitável relativização do elemento Netflix e a aposta na ideia original intocada, ao insistir que esta foi sempre a nossa versão. E a única versão. Não deixa de ter algum fascínio esta colecção de cromos. Quer tenhamos (ou vejamos) toda a colecção ou não.

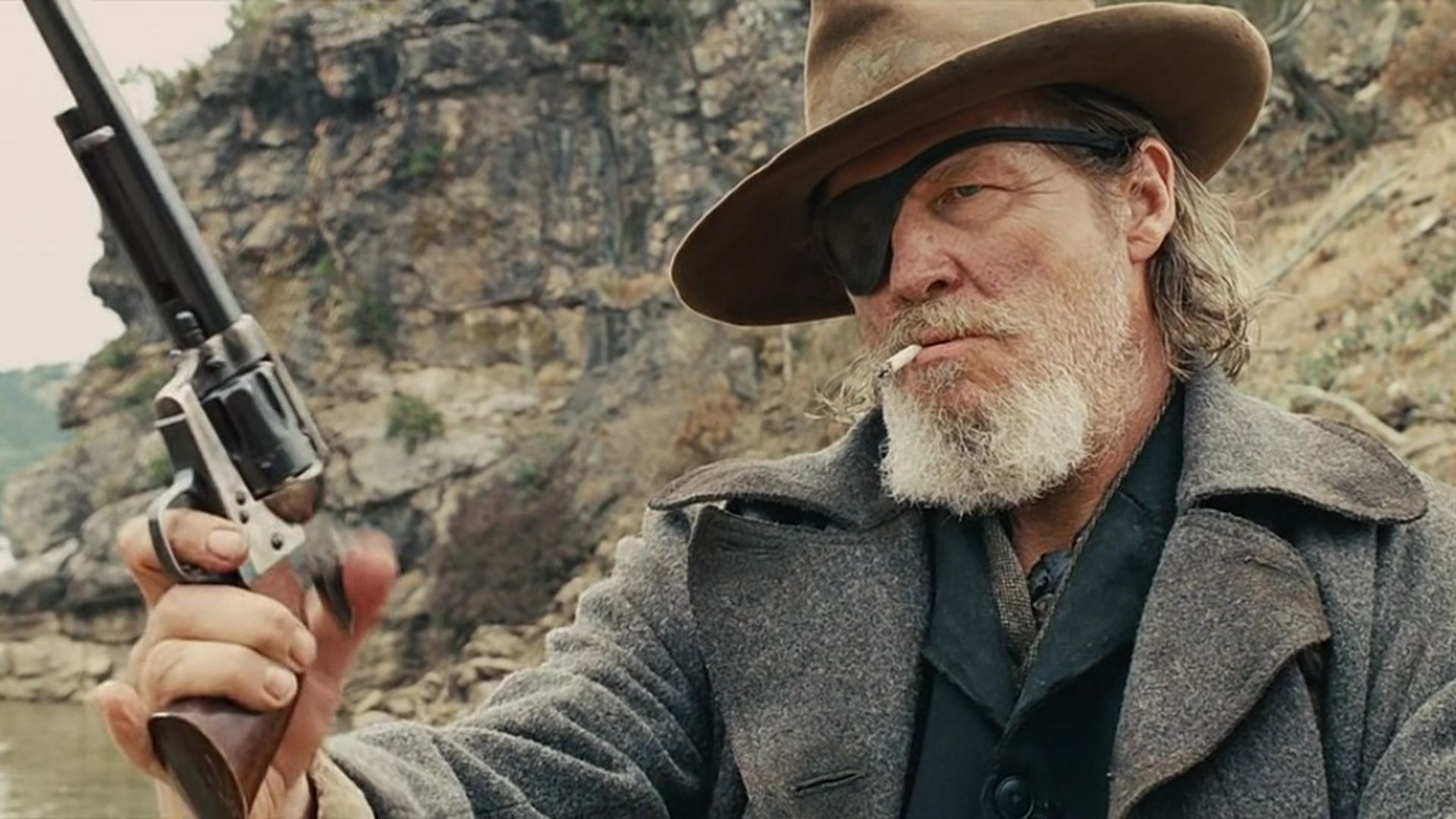

“The Ballad of Buster Scruggs” de Ethan Coen e Joel Coen

Por outro lado, ao vermos The Sisters Brothers não podemos deixar de sentir uma certa identidade de DNA com Buster Scruggs. Não só por relatar um novo conto do Oeste, mas sobretudo por percorrer diversas curiosidades desse mundo em transformação através do duo de pistoleiros, os manos Sisters, em que John C. Reily interpreta o mais sensível e Joaquin Phoenix o mais duro e irascível. Sem necessidade de adiantar muito a história, o destino dos manos Sisters atravessa-se com o de um prospector de ouro (Riz Ahmed) e do seu associado (Jake Gyllanhaal).

Só que os aspetos laterais desta narrativa acabam por tem mais interesse do que esta história, já que vão explorando detalhes e elementos curiosos de um mundo em transformação (como a descoberta da escova de dentes…), à medida que este grupo se vai deslocando pelo território. E até à alteração de uma sociedade com valores democráticos. É por isto que o lado de western acaba por ser algo mitigado, aliás como o próprio Audiard referiu, não é muito conhecedor de westerns. Nesse sentido, nem sequer tentou inventar o género. Disse ele que nunca tinha pensado fazer um western e que a ideia nasceu depois de ler o livro durante do festival de Toronto. Ainda assim, acabou por referir A Sombra do Caçador, o único filme de Charles Laughton, realizado em 1955.

Esta é uma viagem que entretém e que nos oferece algumas personagens coloridas, desde logo pelas particularidades de Reily e de Phoenix, embora com mais dificuldade de alargar aquilo que já nos mostrou diversas vezes. Ficamos por isso por um filme que acaba por saber a pouco. Ou seja, falta a Sisters aquilo que Scruggs tem a mais, ou seja, o mito do Oeste, e vice versa, ao dos Coen a força da viagem que faz a história.

Artigo escrito por Paulo Portugal, em parceria com Insider.pt