Errar por extenso: lendo Rui Baião e Rui Nunes

1.

Lê-se e não se entende. Um livro como Balabela, de Rui Baião: «A meio de um til, a charca / por onde a mãe de um nervo foi. / Não s’entende patavina – / o filho mais novo, idem. / Olhinhos, a contas com os ácaros»… (p. 5). Às vezes, é preciso saber esperar, estar atento aos discretos sinais que nos convidam ao silêncio polvoroso da espera, a esse magma de visões indefinidas que demoram o seu tempo a libertar uma pequena abertura, a tornar tangível a maior das distâncias. Espera-se na escrita até que nos esqueçamos de tudo, ou de quase tudo, o que nos incitou a querer escrever um determinado texto sobre um determinado livro. Até a sangria do presente parecer estancar durante os brevíssimos segundos em que se dá a secreta eternidade de um cigarro, quando os olhos pousam e pausam sobre as coisas sem intenção de as dominar pelo nome, e o corpo se encosta ao ombro ondulante da tarde, as ideias levedando como bruma.

É de uma complacência escandalosa, esta imagem de um corpo num espraiar-se fortuito, aguardando não se sabe bem o quê: o começo de uma frase, uma luminância, um golpe abrupto. Está atento a tudo o que acontece quando de nada se está à espera. Mas espera-se. Hesita-se, intervala-se, duvida-se, demora-se: ainda nos abrimos – ainda nos podemos abrir, com relativa consciência disso – para estas temporalidades que rareiam cada vez mais, porque têm cada vez menos em comum com as temporalidades ocas, rarefeitas, financeirizáveis, que moldam o vigente universo concentracionário segundo ditames neoliberais. Nem com o alarmismo da guerra atómica e a catástrofe climática que, de dia para a dia, tornam cada vez mais improvável um futuro existencial de longo prazo neste planeta. Há que perder certas ilusões românticas para fazer medrar outras sensibilidades, mais afins das lutas antropocénicas que estão na desordem do dia. Por outras palavras: «Philip Larkin propôs num dos seus poemas que o que sobreviverá de nós será o amor. Engana-se. O que sobreviverá de nós será o plástico, ossos de suíno e o chumbo-207, o isótopo estável do final da cadeia de decaimento do urânio-235» (Robert Macfarlane, Mundo Subterrâneo, p. 86). Tudo é desperdício que medra fósseis futuros.

A simultaneidade oprime: «O medo antecipa-se à notícia» (p. 68) e «A nova polícia monitoriza os desatentos» (p. 79), dedilha Rui Baião num livro seu, sugestivamente intitulado Antro. Como um escarro que nos vergasse sob o peso da gosma, colando-se o corpo ao betume, a simultaneidade completa-se num séquito de humilhações, imposturas lavradas em nome da democracia e dos direitos humanos, candidatos a tiranetes, rapinices cretinas nos conluios à descarada entre biopolítica e tecnociência, a corja de canalhas que inocula o desprezo pela vida, o ressentimento programado, os ódios atávicos, as sevícias do lucro como rua de sentido único para o que quer que, hoje, finja ter sentido. À laia de súmula: «o teu bullying ao meu burn out, / em tempos nada convidativos, / a fim de os não poder exercer» (Rui Baião, STRANGVLATORIVM, p. 50).

Mas o pior, segundo um romancista de visões tão cruas como Cormac McCarthy, é que «o massacre que há de vir ultrapassa, provavelmente, a nossa imaginação mais desvairada» (O Conselheiro, p. 155). É pela voz da Cameron Diaz, no filme homónimo de Ridley Scott, que emana o vento glacial desta premonição. Dez anos depois, o colosso norte-americano voltaria a obdurar pela escrita, no romance O Passageiro, o sopro gélido daquele clamor: o «de ver o mundo a querenar ao encontro de um manto de trevas que supera as mais amargas divagações. […] Quando o começo da noite universal for finalmente reconhecido como irreversível, até o mais frio dos cínicos ficará estupefacto perante a celeridade com que todas as regras e restrições que suportam este edifício periclitante serão abandonadas e todas as aberrações serão adotadas. Vai ser um espectáculo e tanto, de certeza. Embora fugaz.» (O Passageiro, p. 155).

Nascer no século XXI significa dispor de si mesmo como medium, ser parte integrante de todo um complexo mediológico que, segundo o filósofo Tomás Maia, tem como sonho maior a abolição do tempo: suprimir todos os limites e fronteiras, abolir o espaçamento liminar que subjaz a toda e qualquer distância, fazer com que tudo seja imediatista e instantâneo. Histerizar tudo, tornar translúcida a feição inacessível, misteriosa, da intimidade e do enigma. De novo: a simultaneidade oprime. É «o tempo todo / a querer morrer», continua Rui Baião no livro Insane (p. 21), porque «Cheira a desastre» (p. 25) e «tresanda / a esturro – o polegar oponível / à puta da vida» (p. 26); eis «O macabro no ecrã» (p. 37), «A vida – / um coiote de pele coçada ao salve-se quem / quiser» (p. 64), «Exposto ao putedo sujo de certas soberanias» (p. 67) e «De mãos / dadas ao Deus dará» (p. 71). O escândalo é ubíquo, o intervalo é um luxo «no enorme contentor do presente» (Rui Nunes, in «mandíbula à deriva», Motim, p. 127).

Como fugir a isto se a própria fuga devém um isco pelo qual nos arriscamos a perder o corpo, a perder tudo o que pode um corpo – inclusive, a própria perda?

2.

Em miúdo, por força de envenenar o sangue com toda a gama de alimentos processados, acontecia-me abrir as embalagens dos bolicaus ou os pacotes das batatas fritas e retirar do seu interior, com igual sofreguidão, o brinde nele resguardado. Tazos, cromos, miniaturas replicantes dos desenhos animados – coleccionei um pouco de tudo. Lembro-me de brincar, amiúde, com uma espécie de moldura branca de plástico que retinha, ao centro, uma imagem pulverizada em inúmeros quadradinhos. Funcionava como um puzzle, mas, ao invés de haver peças sobressalientes à espera do devido encaixe, as peças deste brinde vinham agregadas à superfície da moldura, cabendo ao jogador a perícia de ir fazendo pressão com o dedo e deslizar, uma a uma, as diferentes peças: da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, de cima para baixo e de baixo para cima, uma e outra vez, até ao desenho final. De resto, para que fosse possível tal mobilidade entre as peças nos limites exíguos daquele caixilho, teria que restar sempre um buraco em branco.

Até aqui, nada de extraordinário. Mas, por razões obscuras, enquanto folheava, entre outros títulos, o livro Insane (2014) e o livro Motim (2022) de Rui Baião, ao revisitar os esparsos sublinhados que neles infligi e os comentários que anotei à margem, a imagem desse brinquedo ocorreu-me, intempestiva, como uma hipótese metodológica: o de poder tomar como um jogo de rearranjos e desarranjos, de remontagens e desmontagens, os lanhos verbais de Rui Baião, os pedaços de «vidro moído» (Antro, p. 19) concentrados no branco das páginas, estes poemas – que o são, de facto, por muito que semelhante rótulo pareça às vezes colado a cuspo nas realizações verbais deste poeta, nascido em 1953 e natural de Lisboa. Como se chamar poemas, no fundo, a estes concentrados verrumantes fosse a única equivalência possível à ilustração ladrilhada naquele brinquedo de plástico: porque o que teima em aparecer, de facto, como um detonador de tudo, é o conspícuo buraco vazio, a peça em falta que me permitia aquele frugal prazer.

3.

Alguns nomes, apenas isso: Fátima Maldonado (n. 1941), Emanuel Jorge Botelho (n. 1950), José Carlos Soares (n. 1951), Rui Baião (n. 1953), Nunes da Rocha (n. 1957). Em comum, têm pelo menos o seguinte: são poetas, começaram a publicar a partir dos anos 80, quase ninguém os conhece e pouco fazem para contrariar o desarrimo discreto desse silêncio. Haverá certamente pano para mangas quanto a desideratos de sociologia literária, ao contexto e à consciência geracionais que os aproximam (os anos de ferro da ditadura e o desencanto pós-Revolução dos Cravos, por exemplo), à ressonância com um editor e amigo como Vítor Silva Tavares, da & etc (exceptuando José Carlos Soares, todos viram algum título seu passar pela editora no subterrâneo), e como Paulo da Costa Domingos, da Frenesi. Mas é ao lugar de imperceptibilidade enquanto condição inescapável que se deverá a existência liminar destes modos de escrita, e é em nome disso que se cosem estas linhas. Em nome, por assim dizer, do que cada um faz para não trair um apelo como este: «Não te deixes deslumbrar. O mundo do espírito não tem sombra nem noite. Deves ser tu, à força da recusa, a dar-lhe uma» (Jean Paulhan).

Pelo caminho, abdicam de engessar uma pose eivada de génio inovador, os tiques habituais de quem tende a mostrar como se rompe com tudo o que é passado na tradição lírica portuguesa. A única ruptura, que acontece mais por modelação ética do que por afinco programático, é com a altissonância narcísica, os arranjos líricos inchadamente burilados, a escrita feita a metro para gáudio – hoje, mais do que nunca – dos mercados de sôfrega atenção. Uns são mais sigilosos quanto à economia verbal do poema, abeirando-o de um delicadíssimo sussurro com vasto poder sugestivo – o caso de Emanuel Jorge Botelho e de José Carlos Soares. Outros são mais propensos a uma narratividade convulsa e a um olhar inclemente face à «véspera de matança» a que nunca deixamos de estar sujeitos – leia-se Fátima Maldonado –, mais dados à desbragada mas culta traquinice – como Nunes da Rocha –, ou com «vocação de uma saudável iconoclastia» – segundo Eduardo Pitta a propósito de Rui Baião, num texto de 1991 na revista Colóquio/Letras.

Quanto aos ares deste tempo e ao estado da arte da coisa poética, o diagnóstico parece consensual. No tríptico poemático «Mágoa urbana», Fátima Maldonado denuncia «o bafo, o muco, o ranho» empestando a vida e a «torpe multidão / que ignora o vocábulo, / a ascese, / a nitroglicerina da beleza» (Cadeias de Transmissão, p. 191). Emanuel Jorge Botelho diz que «tudo isto é lodoso e rarefeito» (Manual dos Dias Cavos, p. 12). José Carlos Soares repele o «besuntado / saber dos idiotas» (Camel Blue, p. 47), afinando o que escreve segundo um «tímido / trote em desacerto» (Medição dos Arvoredos, p. 15). Nunes da Rocha viveu já o suficiente para saber que «a merda é um lugar sem fronteiras» (As Moscas de Sileno…, p. 7) e que «jamais [dirá] / a poesia é uma arma quando há / dinamite» (42 poemas…, p. 32). E, por fim, Rui Baião – «rei ruim / subverso rui, / com as botijas de rojo» (STRANGVLATORIVM, p. 86). Destaque para o remoque: nem ‘subversor’, nem ‘subversivo’, que o dito devir revolucionário já só serve de ademane hermenêutico na modorra dos colóquios; apenas a condição submersa, quer dizer, da poesia à base de subversos, pelos quais se escoa o silêncio a que tudo isto está votado.

Estes autores não retiraram nem retirarão da poesia outro proveito excepto o que é próprio à poesia, sem outra transcendência nem outro compromisso senão o de dizerem o seu real e a sua verdade, e apenas isso. Reconhecendo a orla indizível em que tudo na vida se abre à percepção humana e, simultaneamente, se fecha à determinação serena dos seus desígnios. Mantendo um comprometimento tensional com os limites da linguagem – ou, melhor, com o silêncio ilimitável que está sempre na iminência de querer falar na linguagem –, fazendo aflorar no dizível a sombra branca do indizível. E escrevendo por desejo de escrever, sem outra finalidade ou explicação do que denotar «a beleza que resta» (F. Maldonado, p. 221) – a beleza, no fundo, de criar algo que ainda não existe – e dar a esses restos uma presença frágil (porque verbal) e tortuosa (porque deste tempo). No limite, fica claro no papel «o silêncio que o grito é ao ser escrito» (Rui Nunes, Sauromaquia, p. 76); e estar à altura de semelhante evidência, quando se agride a língua tão habilmente para tocar nessa nevralgia, é um conseguimento digno de honesta admiração. Seja porque quem escreve assim age «em lugar de pegar fogo ao mundo – que [seria] o desejo genuíno do autor» (C. McCarthy, O Passageiro, p. 149). Seja porque, e hoje mais do que nunca, nos «mediatizam o sangue mais secreto» (F. Maldonado, p. 195) e tudo se ostenta cioso de ver alquebradas as mínimas hipóteses de sonhar um desvio.

4.

Dos cinco inexistentes, Rui Baião é o poeta que mais me tem levado aos arames. Julgo tê-lo descoberto pelo breve ciclo poemático no livro Ladrador (Averno, 2012) – que mais tarde reencontraria numa das sequências de Rude (publicado no mesmo ano) – e pelas cinco estâncias que assina em Quarto de Hóspedes (Língua Morta, 2013). Aos poucos, fui descobrindo os títulos Ara (com Vítor Silva Tavares e Paulo da Costa Domingos, frenesi, 1984), no qual Baião participara com o texto «Teatro An-atómico»; Aqueduto (& etc, 1985); Asco (Debout Sur l’Oeuf, 2014); Insane (Averno, 2014); Noizz (Companhia das Índias, 2016); Antro (Averno, 2017); Balabela (Bestiário, 2019); Paciente Zero (Barco Bêbado, 2020); STRANGVLATORIVM (com desenhos de João Jacinto, Barco Bêbado, 2021); e Motim (com um ensaio de Rui Nunes, Barco Bêbado, 2022).

Pela net, sei da existência dos seguintes, alguns há muito esgotados: «Katharsis» no livro-envelope Ubris (em colaboração com Alexandre Vargas e João Candeias, 1981); Thriller (com Pedro S. Costa, numa edição privada, 1981); Quiasma (frenesi, 1982); Mix Dixit (com Paulo Nozolino, frenesi, 1984); nihil (frenesi, 1986); a sequência «Infestação» no volume Depósito Legal n.º 23571/88 (com Paulo da Costa Domingos, Helder Moura Pereira, Al Berto e outros, frenesi, 1988); Maligno (frenesi, 1991); Nuez (com Paulo Nozolino, frenesi, 2003); bone lonely (com Paulo Nozolino, Steidl, 2011); naevus (com Thierry Simões, Abysmo, 2013); Barbearia Tiqqun (que emparceira os títulos Romance Ardente, de Manuel Fernandes Gonçalves, e Sumo de Limão, de Paulo da Costa Domingos, ed. viúva frenesi, 2017); e Scaramuccia (Bestiário, 2020).

Importa destacar – servindo-me para o efeito de um texto bastante claro de Henrique Manuel Bento Fialho –, primeiro, que «Rui Baião foi um dos organizadores, com Paulo da Costa Domingos e Al Berto, da mais relevante antologia de poesia portuguesa vinda a lume na década de 1980: Sião (frenesi, 1987)» (do livro Embate, p. 35). E, segundo, que o poeta foi uma das três vozes responsáveis pelo objecto estranho vindo a lume, em 1998, sem identificação da autoria: o livro Subsídio, Suicídio, Ostras Geladas, escrito com Paulo da Costa Domingos e Manuel Fernando Gonçalves, e cujo «anonimato […] pressupunha pôr à prova a completa impotência de aferição crítica dos ‘profissionais’ da leitura» (palavras de Paulo da Costa Domingos, num texto de Ana Maria Pereirinha publicado na revista Jogos Florais, em linha).

Deste elenco bibliográfico, que impressões foram ficando dos poemas que reli? Que dizer sobre a ferocidade iconoclástica de certos conseguimentos verbais? E de sentir ainda o lastro quente nos olhos, a cabeça exausta, os dedos fazendo mesquinhas contas aos euros gastos neste ou naquele livro, que só a contragosto consegui acabar de ler e depois aceitar como propriedade minha? O que neste texto se ensaia, uma e outra vez, é a relação de um leitor com os livros de um poeta seu contemporâneo. Uma relação inquieta, como convém às boas relações com escritas mais densas e, por isso, mais desafiantes. Mas uma relação sem admirações incondicionais e, também por isso, inquietada pelas suas ambivalências, contrariedades e contradições. É de tudo isto que procuro dar testemunho nestas linhas, fazendo tocar, amiúde, a escrita de Rui Baião na escrita de Rui Nunes, e vice-versa.

5.

Se penso no que escreve Rui Baião e nos diferentes matizes relacionais que fui estabelecendo com a sua escrita, dou por mim embrenhado em oposições irreconciliáveis. Por vezes sou agredido pela risada daninha que ressalta dos seus versos como um derradeiro escudo defensivo contra a desvitalização da vida, «a pouca influência / que a gente ainda vai tendo» (Antro, p. 60) contra a inexpugnável «vergonha de ser» (p. 64) que nos é perversamente administrada. Reinventa-se ditados populares, ataca-se a familiaridade proverbial a partir dos interiores idiomáticos para expor mazelas e imposturas do quotidiano: «diz-me quem és, / dir-te-ei a categoria / de chibo que foste» (Balabela, p. 16). Toca-me o jogo hábil de assonâncias e aliterações capaz de tornear num verso a tessitura melódica de um par de palavras e, sem que a mestria se reduza a um mero adereço formal, agarrar com isso verrinosamente um estado de alma contemporâneo, um inconsolável desamparo, as múltiplas infâmias diárias que esboroam e desbotam as mais tímidas cintilações de vida: «Contra tudo, contam / todos» (Noizz, p. 21), «todos os anos, todos / os danos» (p. 32), «Um lamento rói / a dor rente ao ruço da gola» (p. 33); «A que asas me dão azo, esses olhos / rasos d’água?» (Antro, p. 9), «A doença / roída de ruires» (Asco, p. 40). Por exemplo, de Antro, o poema da página 67: repare-se como uma rima interna tão facílima, com verbos no infinitivo acabados em -ar, em vez de demulcir involuntariamente as imagens de miséria que descompõem este antro, densifica a sensação automatizada de impotência, de um eu despossuído de si, que assiste pelo lado de fora a um vazio que não pára de roer, inamovível como um velho hábito.

.

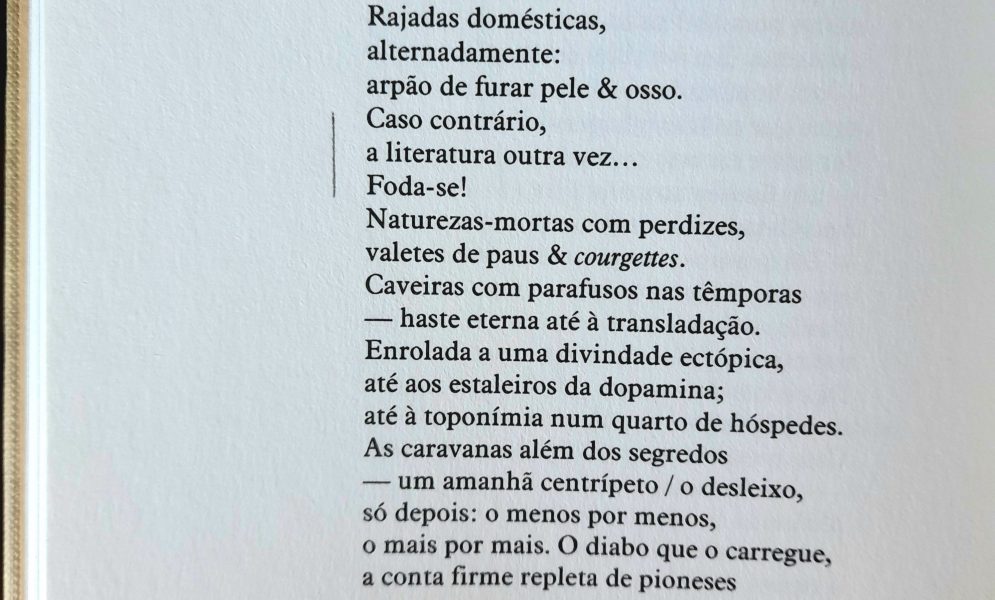

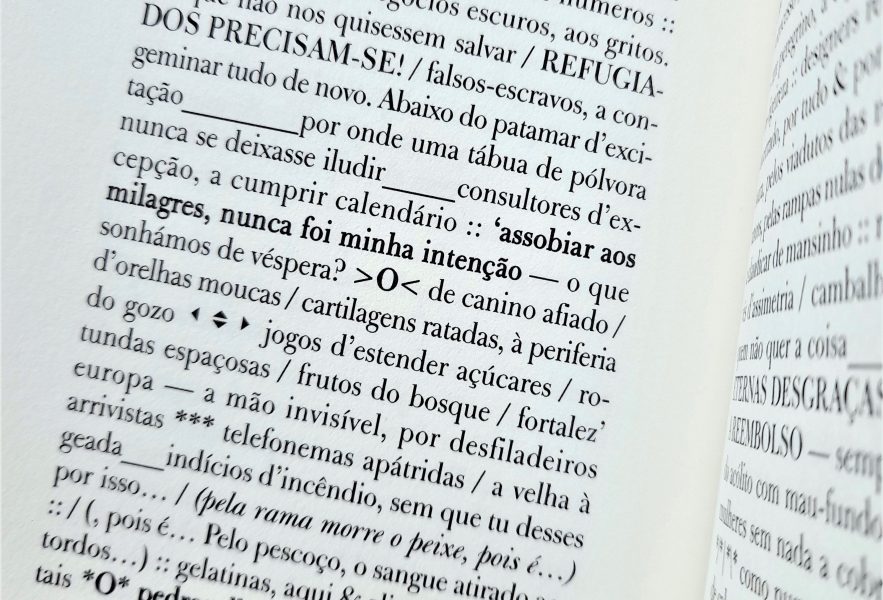

Esta musicalidade ímpar compele-me a associações disparatadas: um ouvido arguto que intentasse miscelâneas à James Joyce, caldeando inesperadas irrupções polifónicas, dissociando o som do sentido; ou um olhar insaciavelmente háptico, sem pálpebras, que irrompesse na canga dos versos e ficasse abrasado por todos os estímulos e embotamentos sensoriais nesta era de sobre-excitação anemiante (é provável, aliás, que «the bairdboard bombardment screen», em Finnegans Wake, constitua uma das primeiras alusões literárias ao aparelho televisivo). Como se a escrita facetasse capturas de aspereza, remanescentes do timbre abjeccionista de William Burroughs, do dinamismo técnico do cut-up, do nervo beat pulsando a desoras. Ou como se a bazófia anti-lírica de Rui Baião lembrasse, até, a irrisão dadaísta de um Benjamin Péret: pense-se na sabotagem de qualquer resquício de sequencialidade lógico-semântica, tornando imprevisível, uma vez começado um verso, o modo como ele se encavalga no verso seguinte. De STRANGVLATORIVM, como exemplo, eis parte da vanitas do poema na página 62:

.

Freud falava do fenómeno psíquico da condensação a propósito dos sonhos: o modo como numa só imagem o sonhador funde e confunde realidades incompatíveis, figuras humanas e não-humanas, cores e paladares, toda uma constelação heterogénea ocorrendo num mesmo ambiente. Rui Baião parece intentar um procedimento análogo, arrastando truísmos e vocábulos em desuso, detritos e trapos de proveniências várias, pastiches e mixagens, para a natureza infernalmente compósita de um pesadelo climatizado.

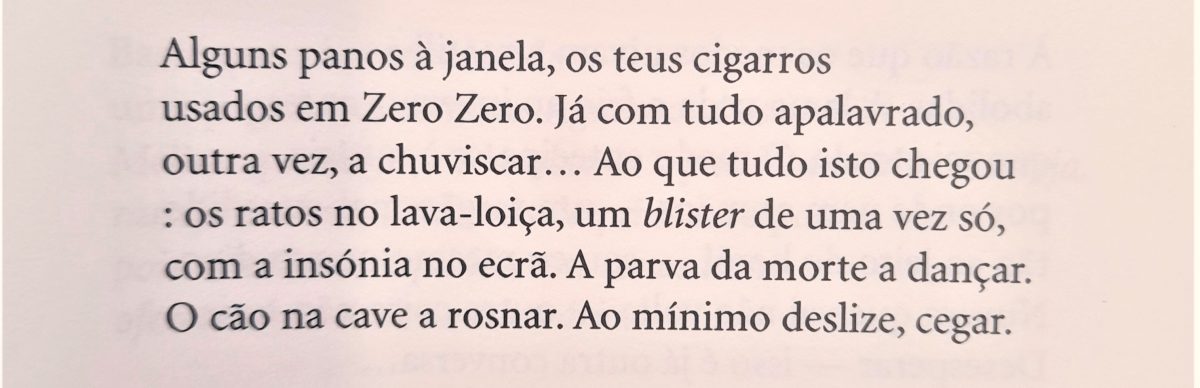

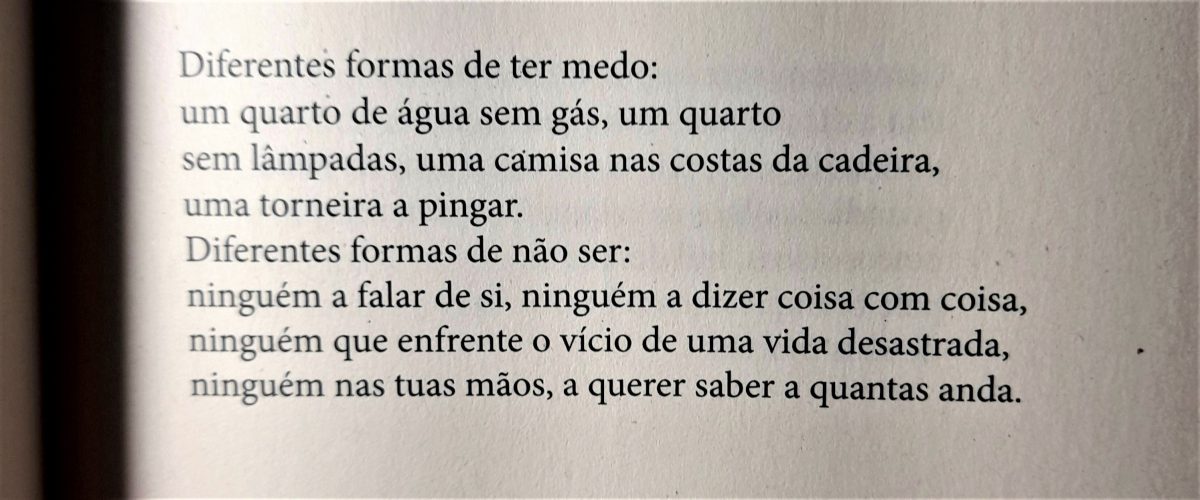

Mas estas formulações caudalosas do despenhamento da vida só me fascinam de longe. Continuo a entrever o melhor de Rui Baião nos três livros editados pela Averno – Rude (2012), Insane (2012) e Antro (2017) –, pelos golpes vigorosos com que se desvela o nojo convertido em hábito endémico: «Ao que a gente s’acostuma. À imperfeição pelos céus, / às gotas pela manhã, à peste sabida» (Antro, p. 25). Na pele, mais terra a terra, a poesia de Rui Baião tocou-me à primeira leitura por intermédio de Rude, com poemas como o da página 63: a simplicidade desarmante dos vocábulos, a vontade declarativa que enumerações e anáforas conseguem enlevar, a waste land num cenário doméstico. Fala-se aqui de medo, de solidão, de abandono, de pobreza, sem notórios ímpetos reformadores a nível estilístico, mas vazando um efeito de real absolutamente dessorado. Fala-se, sobretudo, do tremendo esforço de dizer o tom comum do que nunca chega a ser dito em plenitude; e é desse tremular indeciso que ressalta a beleza triste – e o consolo de existir sequer essa beleza – de poemas como este:

.

6.

Outras vezes, vejo-me acossado de um ódio tão primário e escabroso face àquilo que Rui Baião publica. Sinto-me incapaz de lidar com este dissabor que me expulsa dos seus livros, do seu palavroso hermetismo, do seu barroquismo amiúde estéril, que nulifica nos poemas qualquer fulgência, feição afectiva ou gozo subversivo. O efeito de estranheza, ao invés de inquietar e surpreender, monotoniza-se e cansa por excesso, numa incontinência rebarbativa, como se passasse pelas páginas e todos os poemas coalescessem num ruído mortificante, numa pasta amorfa indigesta. Praxa-se o leitor, obrigando-o a «morder esferovite» (Motim, p. 62). Mudam-se os livros e, no entanto, há uma mesmidade invariante que sufoca, um atrito dissimulado que parece comprazer-se em esfacelos caudalosos sem que a laceração alcance genuinamente a membrana fina, vulnerável, de que o mundo humano e não-humano se recobre. Como se tudo não passasse, afinal, da encenação vazia de uma súmula violenta de tiques e toques na língua. Não leio poemas, vejo páginas sujas. Sou deixado à mercê de um silêncio intrépido que não quer saber de mim, como leitor, absolutamente para nada. Penso com raiva e com desgosto em coisas assim: na miragem de um monte volumoso de fagulhas, a caruma enrodilhada dos pinheiros compondo generosamente um colchão confiável, capaz de amortecer o voo repentino de um corpo que sobre esse monte se jogue – e, de repente, quando é demasiado tarde para inverter o desfecho da queda, o que parecia ser um estalar quebradiço de carumas dá a vez a um horrível poço de seringas.

Reconheço de antemão a natureza algo injusta destes juízos, mas admito ter-me passado pela cabeça o disparate de ver nesta poesia uma espécie de senha – e de sanha – partilhada por um clube restrito de poetas, um capricho futilmente elitista de uns poucos escrevendo entre si, oferecendo uns aos outros esta gama de gumes verbais. Como se nesse tráfico secreto o escrever poesia redundasse, sem se dar conta, em gestos onanistas, autotélicos, desligados do mundo onde gente de carne e osso perde compulsivamente o direito a ser gente e a ser do mundo. Tudo o que me empolgara na «defesa do atrito» e na «resistência à comunicação», à la Silvina Rodrigues Lopes ou Jean-Luc Nancy, me pareceu lançado às urtigas, convertendo in actu irreverências formais, de que a poesia sempre viveu para devir, em sarrabulhadas inanes. A partir de que momento, ou limiar teoricamente gizável, um anti-lirismo inventivo descamba num sufoco descerebrado? Lembro-me de interromper a leitura de STRANGVLATORIVM, de jurar que nunca mais, rogando pragas ao seu preço proibitivo – e a mim mesmo, que consenti pagá-lo. Idênticas fúrias me assaltaram depois de ter lido Aqueduto (1985), da & etc: «Que quilate dar às cianóticas maçãs no antro dos cascos submersos?», pergunta-me um verso da página 11. Apeteceu-me responder, sei lá eu, chegando fogo ao papel.

7.

E, no entanto, como agride o estridor que Rui Baião assina. E como sangra, tudo isto – com o ímpeto de «uma lata de tinta vermelha» atirada contra o «aconchego de tanta ideia feita» (Motim, p. 21). É injusto denunciar no que escreve um desligamento do real ou do mundo; o real e o mundo é que há muito se deslassaram, ou já são apenas nomes sem referência, desmaterializados, numa «manjedoura de luzes & factos» (p. 74). A uma simultaneidade que oprime, Rui Baião apõe aquilo que tem à mão para mostrar os efeitos do que é simultâneo: não um espelho integral, homólogo de um corpo integral que aspira a ver-se integralmente reflectido – mas tão-só pedaços de «vidro moído» (Antro, p. 19), esquírolas, cascas, grumos, basculho, tornando indissociável o reflexo do que ainda existe do seu próprio estiolamento. Extrai dos restos de palavras um fio fragilíssimo com o qual o poeta ainda se reata, tanto quanto pode, à intenção igualmente frágil de mostrar por palavras os «cacos do meu próprio caos» (STRANGVLATORIVM, p. 26). Exigindo de si, como autor, uma outra forma de escrita – talvez «disforme, sem a mesquinhez de dar certo» (Motim, p. 54) e «[atiçada] ao frentismo dos versejadores» (p. 75). Já em Aqueduto, de 1985, o fragor dessa exigência pontuava estas imagens: «caberá à escrita um certo lamaçal de nuvens rente à rendição da alma? / navalhas e mais navalhas […] aquilo que destruído ascende / ao íntimo silêncio […]» (Aqueduto, p. 55).

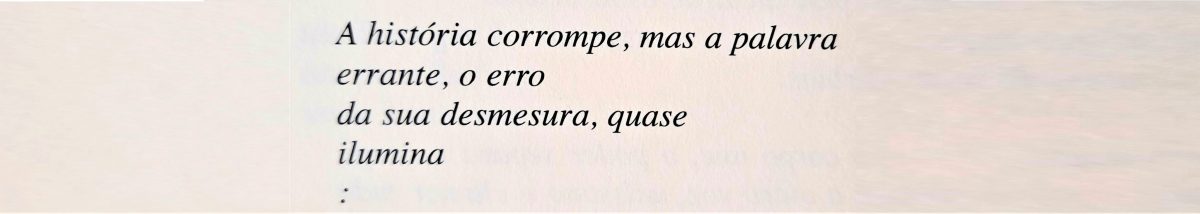

Imagino a escrita de Rui Baião como um estádio evolutivo do que poderia vir a ser a escrita de Rui Nunes – caso Rui Nunes, por milagre biológico, invertesse a entropia e recuperasse saúde, mais anos de vida, mais tempo para mais livros. Não estranho que o autor de Sauromaquia tenha escrito o ensaio que prolonga Motim, como um corpo que se prolonga no inesperado dos seus tumores, das suas mutações celulares («metástases», aliás, é um vocábulo comum à escrita de ambos: Rui Baião fala «das metástases de Deus» num verso de Rude, p. 59; Rui Nunes, da frase como «um cancro [que] espalha metástases nos raros espaços brancos entre as linhas», em Sauromaquia, p. 79). Compreendo a aspereza que, no livro Motim, ressalta dos «momentos inescapáveis, simples e primitivos como lâminas: algumas frases: nelas, o sentido é uma breve respiração artificial que lhes fornece o oxigénio para que possam autoconsumir-se» (Motim, p. 134). Compreendo porque, antes de ler com afinco os poemas de Rui Baião, um acaso da vida me levara à escrita de Rui Nunes – e talvez esta precedência exerça aqui alguma estranha, imatura até, prevalência numa escala assente em graus de fascínio ou patamares de assombro. Quer dizer: pelo olhar háptico de Rui Nunes, ficou-me pegada à pele a nitidez da diferença entre a suposta sequencialidade que anima o movimento das histórias (a narração, a fluência da frase) e a subitaneidade irruptiva da palavra (a força de uma palavra despegada de contexto); algo que o autor elabora, por exemplo, na página 10 de Armadilha:

.

Compreendo, sem surpresas, que Rui Nunes entreveja em Rui Baião «[u]m texto que se inicia a partir dos seus detritos, […] com a raiva de quem destrói a lógica das semelhanças» (Motim, p. 130); com palavras idênticas, cheguei aos enredos tensionais de Grito ou de Nocturno Europeu, e neles entrevi igualmente a coragem com que a escrita «expõe sem disfarce a crueza», irredutível «a uma totalidade, a uma textualidade»; e, por isso, «desobedece a qualquer determinação: regra ou ordem, imperativo ou súplica»; uma escrita, por fim, que «não responde a quem [a] interroga: ri-se» (p. 124).

Nada por explicar, nada para entender: apenas rir, gargarejar. Esta «mandíbula à deriva» poderia ser uma mutação estridulante do non-sense de outra mandíbula: a do gato de Alice in Wonderland, cujo corpo se apaga até à total invisibilidade, não sem antes restar em suspenso, como um vestígio alado, a curva matreira de um sorriso. À maneira dos estóicos, que Deleuze surpreendeu no humor de Lewis Carroll, tudo se dá na superfície, nos deslizamentos das coisas, dos seres e da linguagem, e não em falsas profundidades subterrâneas. Aliás, em Lógica do Sentido, Deleuze sublinha como a Alice passa das tocas e dos buracos – a lógica das profundidades – às figuras sem espessura, como os naipes de um baralho – a imanência das superfícies. E repare-se, de resto, como Rui Baião denota «o grande enigma / nos utensílios de sempre» (Motim, p. 27).

Compreendo tudo isto – mas não adiro. Ainda não. «Texto igualitário no seu excesso», diz Rui Nunes de Motim (p. 135): um excesso no qual as palavras e os bocados de frases, ou disso que tecnicamente reaviva a memória ou a forma das frases, coexistem em total equivalência com os borrões indistintos do acumular de sinais, de duplos ou triplos asteriscos, de toda a gama de traços, travessões, barras e separadores gráficos, linhas rectas, linhas diagonais, caracteres a negrito, caracteres em itálico, cubos negros, diacríticos. Fica a impressão de se estar exposto a resíduos de conversas, a ecos sem vozes de origem, a provérbios e chavões carcomidos pelo uso; está-se de frente para uma vasta estrumeira inodora de frases partidas, para o enxameamento cretino de posts, reels e insta stories, esta balbúrdia infernal em que tudo coexiste com tudo, num pico de exasperação, acenando «à varejeira-do-Sim» (p. 65). Em suma: a mancha gráfica de um longo poema parece rivalizar com o que um programador informático derrama no ecrã.

.

Insisto neste aspecto, puramente especulativo: o de ser a espurcícia visual-verbal despejada por Rui Baião aquilo que Rui Nunes tenderia a extremar na sua própria escrita. Dito de outra maneira: o que Motim nos dá a ver-ler enquanto absoluta bizarria gráfica corresponde ao que Rui Nunes, em Neve, Cão e Lava (2023), denuncia como a subtileza da servidão voluntária, o programa de conversão – a seu modo, eugenista – de todas as heterogeneidades numa só homogeneidade, expulsando qualquer equívoco ou pormenor diferenciador. Isto é: o modo como «pouco a pouco» vamos deixando «de ser heterónimos para passarmos a sinónimos, e de sinónimos a homónimos, e de homónimos a…» (Neve, Cão e Lava, p. 10); coabitando num único país global que é «Silicon Valley em plena replicação» (p. 19); tornando-nos «quase todos, mesmo os que o não sabem, cidadãos de um nome» (ibidem); contemporâneos de um tempo sem duração, ou de uma duração ininterrupta que extinguiu o próprio tempo, porquanto este «se desdobra sem segundos, sem minutos, sem horas nem dias, um tempo de grande pureza» (p. 20). Àquela «varejeira-do-Sim», que Rui Baião cinzelara de forma magistralmente enxuta, Rui Nunes apõe o omnipresente «zumbido ático das abelhas digitais» (p. 32). Ao facto de «desaparecermos, no inexistente» (Motim, p. 62), «pelos chats da indiferença» (p. 67), na condição de «seres inequívocos / equivalentes ao sufoco» (p. 50), Rui Nunes apõe a brutalidade desta passagem de Neve, Cão e Lava:

«O tempo: estás aí, frente ao ecrã, há oito horas, oito dias, oito anos, se calhar oito séculos, porém, este tempo não te envelhece, de repente morres fulminado em plena juventude: o grande heterónimo regressou a casa […], à matéria espúria, e sumiu-se, a eternidade não se interrompeu, desviou-se um pouco e continuou o seu caminho, o seu igual em outro igual, é a hora da chegada dos homónimos, pousam no chão a maca, curvam-se e agarram “aquilo”, um pelos pés e o outro pelos braços, levantam-no sem delicadeza nem esforço: tão balalão, cabeça de cão, orelha de gato, não tem coração, e transferem esse remanescente sólido, de aqui para ali, e dali para onde, e de onde para onde, até um nome, um último nome, tão pouco importante: morgue.» (p. 20).

Compreendo o vigor do insólito em Rui Baião, a audácia e a coerência do seu trajecto solitário de escrita, a insânia colectiva que pretende exteriorizar num achincalhamento verbal, a ponto de intencionalmente jogar com a ilegibilidade daquilo que escreve. Compreendo, à luz de Rui Nunes, que Motim não seja «armadilha nem cilada, mas uma pedra entre os dentes» (p. 132). Sim, é tudo isto – e, mesmo assim, pesa-me esta injunção de tudo compreender, quando compreender não é tudo, ou não é redutível a tudo. Nem na vida, nem na escrita, no que passa de uma a outra. Esqueço-me, amiúde, de que só retemos das coisas os seus efeitos – e o mesmo acontece nas coisas da poesia, com «uma pedra entre os dentes» a lembrar-me, por um lado, que o céu da boca não é mais do que um balcão raso, crivado de cunhas e manchas, onde se troca metáforas mortas como se troca moedas no comércio dos dias. Mas, por outro, que até a respeito da boca, na sua estreiteza finita, se pode falar do ilimitado do céu. Quer dizer: dos «céus tatuados com quedas» (Balabela, p. 153), do «pó seco agarrado ao céu da boca» (STRANGVLATORIVM, p. 7).

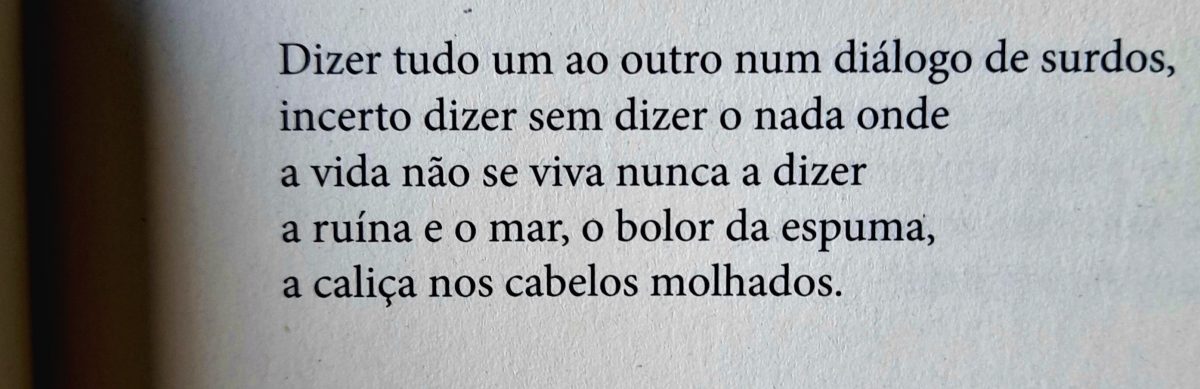

No fundo, com melhor ou pior uso da versatilidade poética, esse céu emparedado desemboca «num diálogo de surdos», como o que se aponta num dos poemas de Rude (p. 47), o livro de Rui Baião a que mais gosto de regressar – não obstante este «incerto dizer sem dizer o nada», o vazio imperando no espaço ósseo da página.

.

8.

Há coisas inegáveis, coisas mesmo, num sentido ostensivamente sensível, atento às qualidades materiais do objecto-livro. Por exemplo, a fotografia a preto e branco de Paulo Nozolino na capa do livro Antro: uma caveira posicionada ao centro, uma vanitas inequívoca que, por força do seu peso, imprime vincos numa superfície aveludada. A textura da impressão concede à capa um brilho de plástico – capaz, por isso mesmo, de actuar como um espelho deformante, derramando sobre a imagem de Nozolino um reflexo dúbio do eventual leitor e reafirmando desse jeito, ainda que a contragosto, um latente mas panóptico memento mori. Refira-se, aliás, como também assinalou Henrique Manuel Bento Fialho no texto «Uma leitura das pandemias» (Embate, Medula, pp. 35-45), que há muito pouco de inusitado ou surpreendente nesta conjugação de sensibilidades entre Baião e Nozolino (ou entre estes dois criadores e Rui Nunes): há como que uma lei de atracção fatídica para aqueles que depõem o olhar na «luz suja» (Asco, p. 29) ou na «luz negra» (Antro, p. 87) que escurece, do lado de dentro, o imo das coisas, esse requiem infalivelmente democrático que não distingue um bicho morto na berma da estrada de um cadáver esfriando na morgue, ou uma ruína de outra ruína. «As tragédias equivalem-se», denota Rui Nunes; «se foi um terramoto ou uma revolução, o que resta, visto em sobrevoo, é sempre a mesma frase» (in «mandíbula à deriva», Motim, p. 128).

Mais dois exemplos: o cuidado extremo aplicado nos livros paciente zero e STRANGVLATORIVM, da editora Barco Bêbado, duas publicações indiscerníveis da caotização vivencial, à escala planetária, gerada pelo vírus da Covid-19, esse «leve / omnívoro» (paciente zero, p. 22). Voltando ao artigo de Henrique Fialho, não são alheios a estes dois livros o facto de o poeta ser também médico, e por isso ter estado «no imo do olho do furacão» (Embate, p. 44). Por entre o «cadafalso do reboliço» dos afazeres hospitalares, não se estranha que seja de um médico que caiam sem calma palavras secas como estas: «todos a morrerem-me» (STRANGVLATORIVM, p. 28), enquanto se avolumam «as macas em fila de espera» (p. 39). (A propósito: volvidos quase três anos desde os primeiros sinais de alarme, o frémito então exponenciado parece não ter sido mais do que uma pálida ficção apocalíptica, sem qualquer inscrição transformativa na matriz globalizada dos nossos modos de vida, no regime de produção extractivista, no desgaste neuronal dos empreendedores de si mesmos. De novo, o eco de C. McCarthy: «Vai ser um espectáculo e tanto, de certeza. Embora fugaz», O Passageiro, p. 155.)

A materialidade da capa de paciente zero replica o visgo de uma lesma, que o poeta fotografara. Há o tempo moroso da lesma, segregando humidade enquanto perfaz o seu caminho, do mesmo modo que a suspensão temporal se abatera sobre os comuns mortais durante a pandemia, tornando maníacos todos os gestos, regulamentando os toques e os hálitos, agudizando a exsicação da vida. À repelência que o vermiforme suscita – bicho maligno, asqueroso, calcorreando a sombra húmida e lodosa dos esconsos –, contrasta o extremar asséptico dos corpos, a limpeza histérica como virtude moral, sintomas de uma tendência em curso que extravasam as especificidades da situação pandémica (que eram, aliás, muito anteriores a este evento) e exacerbam a progressiva extinção da realidade corpórea, quer de humanos quer de não-humanos (as «não-coisas», diria Byung-Chul Han), consumando-se a migração de todas as experiências relacionais – o estar em presença, o inesperável dos encontros, a coisicidade tangível de tudo – para as emergentes ecologias da web. (E repare-se como, em 2012, Rui Baião presentificava esta inexorabilidade no último poema de Rude: «Dar o corpo à néscia luz, / à carne digital da nova nostalgia», p. 102.)

Seja porque há «drones por todo o lado» (paciente zero, p. 14), seja pela erecção de «cercas sanitárias, por medida» (p. 15): o humano assiste em crescendo à equivalência entre a sua dignidade ontológica e o sentir-se mobilizado para um estado de guerra permanente. Uma guerra contra as inevitabilidades do próprio corpo humano – porque envelhece, ocupa espaço, fica sujo, adoece, liberta cheiros e fluidos (e daí os delírios transumanistas, os sonos criogénicos dos multimilionários, a «pós-vida digital», segundo o filósofo André Barata). Uma guerra contra todas as variações de alteridade – hoje, «Ninguém é o Outro» (Balabela, p. 30) –, porque toda a diferença supõe uma margem de imprevisto, de incomensurabilidade, de incerteza, margem essa que transgride a obviedade contabilística do lucro e do rendimento na sociedade de produção deste «turbocapitalismo» (Motim, p. 36).

Uma guerra, de resto, contra «a terra inteira, alvo do mal» (Balabela, p. 61). Até restar na boca «um sabor a néon brusco» (STRANGVLATORIVM, p. 28). E mais nada haver «ao centro do peito» senão «uma dor abstracta» (p. 32), ponderando com unanimidade este beco sem saída: «Era bom nada existir» (p. 34).

9.

Há uma passagem no romance Ruído Branco, de Don DeLillo, que parece enluvar, com a benevolência própria do espraiamento narrativo, aquilo que Rui Baião estilhaça nos seus poemas, às vezes com resultados aquém do suportável. Tem que ver com o aspecto de entulheira verbal, exacerbando sintomas da obsolescência consumista-produtivista e o ranço ressacado da racionalização tecnocrática a que DeLillo esteve sempre muito atento: é o caso de um personagem, um professor universitário norte-americano, nos anos 80, de nome Jack Gladney, especialista em estudos hitlerianos, que atravessa a cozinha a meio da noite em direcção ao triturador do lixo, retirando do interior o saco de plástico e despejando, por fim, o seu conteúdo no chão da garagem. Bastaria esta síntese para engenhar um ziguezague associativo com as imagens de Rui Baião, mas a graça está toda nos detalhes, na minúcia descritiva do narrador, na sofreguice do olhar que, ao deter-se nas coisas, reabilita a sua singular densidade: é deste modo que o aspecto inerte e insignificante dos constituintes do lixo recupera um pouco da dignidade perdida, do tempo em que cada coisa serviu de meio para algum fim. Vejamos:

«[…] um cubo a pingar feito de latas meio espalmadas, cabides de arame, ossos de animal e outros dejectos. […] Gorduras, sumos e molhos, óleos vários escorriam por entre camadas sucessivas de matéria vegetal. […] Será o lixo uma coisa assim tão íntima? Será que no seu núcleo o lixo emite calor pessoal, sinais da nossa maneira de ser mais profunda, pistas para se encontrar os anseios secretos de cada um, as humilhações, as faltas? Fetiches, vícios, hábitos, inclinações? […] Descobri uma casca de banana com um tampão menstrual lá dentro. Seria aquilo o lado obscuro e submerso da consciência do consumidor? Deparei com uma massa horrível de cabelo, sabão, cotonetes, baratas esmigalhadas, anéis das latas de abertura fácil, pachos de gaze com pus e gordura de bacon, montes de bocados de»… (Ruído Branco, pp. 319-320).

«Bocados». A pobreza desse nome tão caro a Rui Nunes, àquilo que vê e escreve, fintando com o corpo no texto os erros convencionais da mimese. Bocados ou «sobras de sobras», que é o que todos somos, «embora não tenha havido o que quer que seja de que somos sobras» (Neve, Cão e Lava, p. 11). Já se sabe como também a escrita de Rui Baião é indissociável desta presença assídua de bocados. Lendo-o, sobrevoamos um monte indiferenciado de despojos humanos e, tal como o personagem de Don DeLillo a esgravatar o lixo doméstico, vestimos igualmente o papel de «arqueólogo[s] prestes a peneirar a terra, à procura de pedacinhos de uma ferramenta, ou dos componentes dos detritos de uma caverna» (Ruído Branco, p. 319). Também Rui Baião, no livro Insone, traz aos bordos do texto «os respigadores / de versos» (p. 75). (E é impossível não trazer à colação, ainda que en passant, Walter Benjamin e o olhar medúsico do «anjo da história», tanto quanto o historiador como «trapeiro» e «coleccionador», procurando salvar do oblívio os frágeis vestígios que enformam o passado.) Não há outro vislumbre que não o de «um fosco futuro» (Rude, p. 97). O colapso é contínuo, somando lixo ao lixo, apontando nestes dejectos o inabordável das contingências, esse lastro primitivo que galga as individuações da história e desmistifica, uma e outra vez, o estatuto das imponentes maiúsculas, como Deus ou Verdade. Um fundo inumado na superfície das coisas sobrevive com um vigor invulnerável, lembrando que por todo o lado só restam sobras. Por todo o lado, o deserto cresce, e com ele uma indiferença em relação a quem somos, a quem terá sido Homero e ao sentido destas ou de quaisquer outras palavras. É ainda aquele vento árido ou ártico que repassa na escrita de Cormac McCarthy, mencionado no início deste texto: sopra e leva tudo a eito, sem distinção.

Vertendo estas impressões escatológicas para um discurso mais ordeiro, talvez pudéssemos alargar o conteúdo daquele saco do lixo – a que os espinhaços de Rui Baião dariam uma morfologia mais extrema – e entrever nos restos demasiado humanos «uma topografia tumefacta de modernidade descartada» (apud Robert Macfarlane, Mundo Subterrâneo, p. 316), onde a presença do plástico pontifica tudo aquilo que iremos legar com a nossa assinatura em incontáveis ruínas e fósseis futuros. Gerações de arqueólogos e respigadores irão rastrear o que comemos, o que vestimos, o alcatrão onde queimamos os pneus do carro, os plastiglomerados que dão à costa, os resíduos nucleares selados em urnas subterrâneas, o metano libertado pelo degelo, a neblina radioactiva que, num misto de autoconvencimento e displicência, dizemos ser o azul do céu.

A urgência que se impõe – sustentada pelo trabalho notável de autores como Robert Macfarlane e David Farrier – é interrogar até que ponto estamos a ser antepassados decentes, capazes de manter a Terra dignamente habitável muito para lá do futuro mais imediato. Se já existe nome na comunidade científica para esta nova era geológica – o Antropoceno –, e se a gravidade e a dimensão do abismo se vão impondo com uma evidência estarrecedora, o que fica por dizer é ainda mais agonizante. É a própria linguagem que começa a emudecer, a ficar «espessa» (Macfarlane, p. 358). Que palavras para «uma época de perda» desta magnitude – perda «de espécies, de lugares e pessoas» –, seja para dizer o evidente «sofrimento» que alastra, seja sobretudo para reabilitar uma necessária «esperança» (ibidem) que ajude a reparar e a reimaginar o mundo, sem cair nos habituais estribilhos e retóricos pavoneios? O agror traumático de quem assiste, impotente, a um lento morticínio produz «uma língua circular, condensada ao ponto de coagular», pontuada por inconsequentes «hesitações e gaguejos» (ibidem). (Já existe, inclusive, um neologismo, criado em 2003 por Glenn A. Albrecht, para transtornos psicológicos relacionados com a destruição ambiental e/ou climática: solastalgia.)

Uma língua inarticulável, espessa, coagulante: não será justamente assim, com esta saturada inabordabilidade, que o autor de STRANGVLATORIVM se apresenta? Ou melhor: será este o modo pelo qual entende dar a ver como «todas as línguas» se fundem num «puro moche» (p. 52), expondo «a língua no cimento» (p. 55) à luz maligna da contemporaneidade? «Serão as palavras: / morte & esquecimento, / obrigadas a rodar os côndilos?», questiona ainda Rui Baião em STRANGVLATORIVM (p. 74). A este título de timbre sentencioso soma-se um conjunto perturbador de ilustrações do artista plástico João Jacinto: imagens sujas de «muitíssimas dedadas» (p. 49), concentrados de tons negros e cinzentos, superfícies grumosas das quais irrompem «restos humanos enterrados numa mina» (p. 43), de olhos esgazeados e bocas tapadas com lixo. Expandem visualmente a sensação de estrangulamento, o «ar comprimido» (p. 10) de quem fica «encalhado na bruma» (p. 8), com «as lágrimas em olhos nulos» (p. 52) e «a cinza nos olhos dos gritos» (p. 59), mais «um cano frio até à medula» (p. 56).

.

Rui Baião tem por forma e conteúdo dos seus poemas toda esta «miscelânea grotesca» (p. 93), por vezes embrutecedora na sua causticidade, outras vezes afilada na sua irrisão. Acumulam-se poemas como um caudal de sedimentos; e acumulam-se, nos poemas, outros sedimentos, toda a conspicuidade desordenada da matéria: pode ser a indefinição genérica da «reles rotina das coisas» (Rude, p. 49), tanto quanto, já com alguma objectividade, «[o] ozono entranhado / nos versos» (Asco, p. 40) e «o crude / como o actual nacionalismo» que deixa as «praias sujas» (STRANGVLATORIVM, p. 74). A seu modo, o correlato empírico do que esta escrita absorve poderia ser os hiper-objectos que marcam geologicamente o Antropoceno: os plastiglomerados. Avistados pela primeira vez em 2006 na praia de Kamilo, no Havai, eles constituem uma nova espécie de rochas híbridas que as marés têm levado, desde então, aos areais de todo o mundo. Concentram na sua morfologia «grãos de areia, conchas, madeira e algas unidos pelo plástico fundido produzido pela queima de lixo costeiro» (R. Macfarlane, Mundo Subterrâneo, p. 316). São, a um tempo, artefactos geológicos fascinantes: demonstram a potência metamórfica de elementos que comummente achamos inertes, de proveniências várias, reacendidos por uma espécie de vocação animista que atravessa todas as formas existentes (o «materialismo vital» perseguido pela teórica Jane Bennett no seu estudo Vibrant Matter, cf. André Barata, 2022). Mas são igualmente irrupções inquietantes do futuro no tecido enxundioso do presente, pois testemunham os efeitos impremeditados da fecúndia industrial e da obsolescência poluente no equilíbrio ecológico da Terra.

Uma vez descartada, «a mescla em bruto» (STRANGVLATORIVM, p. 91) volta para nos assombrar, mais tarde ou mais cedo. A «mescla» ou a «miscelânea grotesca», que Rui Baião condensa poematicamente, denotando a feição altamente porosa ou adesiva de um ver-escrever engolido pelo mundo. Muitos destes poemas abandonaram inteiramente a referencialidade, em clave representacional e/ou auto-retratística, de reverberação romântica – porque, tal como os plastiglomerados, já não são irredutivelmente nem a pedra, nem a palavra, nem a forma plástica derretida, nem «um trombo agarrado aos grânulos do vento» (p. 102), mas algo – um eu, um nós – em lenta e contínua formação. Porque «vírus plurais somos todos» (paciente zero, p. 12). E sendo assim:

«Talvez a adesividade seja uma das experiências definidoras da maneira como o Antropoceno é vivido […]. Somos todos cúmplices dos efeitos da época, cada qual autor da sua origem e do seu legado. No Antropoceno não podemos manter facilmente a natureza à distância, segurando-a à lonjura de um braço e adorá-la ou inspecioná-la. A natureza já não é apenas um cume remoto que brilha ao sol ou uma rapina que caça sobre um bosque de bétulas; é também a linha da maré alta engrossada por destroços de plástico ou clatratos de metano a decompor-se sobre milhões de quilómetros quadrados de permafrost em processo de aquecimento. Esta nova natureza envolve-nos de uma maneira que só agora começamos a compreender.» (R. Macfarlane, Mundo Subterrâneo, p. 317).

10.

Há poemas e poemas, como sempre. Assim como há a volubilidade dos estados de espírito, a maturidade e a ausência dela para acolher, na leitura, certas coisas em detrimento de outras. Nunca é o mesmo, no dia seguinte, aquele que volta a um dado livro. Por vezes, é importante saber esperar, deixar a leitura permanecer em lume brando; esperar que o corpo se mostre disponível para acolher, no ponto de ebulição, aquilo que é menos um percalço excessivo do que um estertor prodigioso. Esperar pela palavra justa que dignifique – até pelos seus defeitos formais, pelos seus excessos vocabulares – o conseguimento sincrético de um poema ou de um determinado livro de poesia.

Percebo que se faça poesia cuja violência formal volte as costas à premência do sentido; cuja destruição sintáctica funcione para entrever na linguagem uma abertura dolorosamente fissurada, um nojo absoluto por um mundo que já não se crê humanamente vivível, de tal maneira que a exigência ética no plano da linguagem parece cumprir-se no desdém pelo tráfico de significados, pelas predicações verbais reconhecíveis, pelo laxante da significação a que se reduziu o sentido. Em suma: o desprezo pela «completa desonra / a que a semântica chegou» (Noizz, p. 64). Ou algo assim, de uma irónica literalidade: «Dito e feito: Os dias não / estão para versos! […]» (p. 20).

Mas em simultâneo, e com todas as contradições possíveis, esse sentido não deixa de fulgir enquanto horizonte ou promessa. Não o sentido como destino a atingir, se por destino entendermos uma resolução eivada de pressupostos metafísicos sob os quais, enquanto seres falíveis, pagaremos com a nossa morte o preço da sua inexistência. Mas, antes, o sentido como destinação a criar, à medida que se vai abrindo caminho, um instante de cada vez, de um a outro intervalo. Um tempo, apesar de tudo, atravessado por lampejos, clarões indefinidos, «imagens-pirilampos» (Didi-Huberman) que perpassam as trevas, mas sem a pretensão arrogante de nos absolverem do seu negrume.

Assim, de súbito, como é sempre de súbito que irrompem as escamas enxutas de Rui Baião, nessa subitaneidade que nos diz ser ainda de um humano para outro humano uma poesia tão esdrúxula como esta, o poeta arremessa a dúvida no livro Noizz: «Faz / sentido rasto algum?» (p. 33). E o leitor respira; encontra aqui uma válvula de escape pelo meio deste espessamento negrumoso. É uma pergunta não só legítima, como bem-vinda: faz sentido querer saber se faz sentido; é urgente esta urgência, mesmo que roída de sarcasmo, mesmo que engenhosamente cínica. Um pouco de dúvida, tão displicentemente assumida, abre no poema uma nesga acolhedora.

Há um desejo de fundo, até mesmo à flor da pele, de que as coisas façam sentido através das palavras, de que palavras e coisas irradiem possíveis, mesmo que longínquas, ressonâncias, lucilações fugazes mas intensas, capazes de rechaçar o mundo enquanto abstracção totalitária, e desde logo falsa, desdobrando-o em pequenos mundos outros. Pequenos mundos anónimos, o de cada intimidade que resiste dando testemunho de si, do que há em si de intransmissível, através da intenção de escrever. Pequenos mundos que às vezes consolam, outras vezes repugnam, mas teimam em existir insistindo no texto como tecido, tessitura, material fibroso que nos enlaça às malhas de um mundo maior, que nos restitui à substância viva e húmida do chão sob os pés. Pequenos mundos onde acostem os breves nadas diários, as pequenas vidas dentro da vida: aquilo a que Josep Maria Esquirol chama «uma certa reivindicação da quotidianidade» (A Resistência Íntima, p. 19). Uma certa reivindicação dos que ainda desejam, apesar de tudo, sentir-se vivos. Dos que assumem, de uma vez por todas, a exaustão de renunciarem continuamente ao apelo da dor que deveras sentem, contra uma actualidade que «dissimula o abismo deste mundo e patologiza a existência» (Esquirol, p. 108). Desejar uma quase plenitude e uma quase epifania no encontro presencial, no rosto aberto, é opor-se, com memória e imaginação, aos «áridos armários digitais concebidos por um punhado de corporações sociocidas» que, segundo Jonathan Crary, nos coagem ao isolamento voluntário e a uma nefasta impostura da vida em sociedade (cf. J. Crary, Terra Queimada, p. 142). No fundo, para concluir com André Barata, o desejo de ser «humanidade no sentido não essencialista de quem abraça o mundo em vez de fugir dele» (Para viver em qualquer mundo, p. 19).

Abraçar reafirma a contingência, sem intentar sonegá-la. Os corpos não se dissipam no abraço; extremam, pelo contrário, a sua evidência crua a partir do toque, da pele no encontro com a pele. É um lugar-comum, de facto, mas habitar um lugar, fundando nele uma mínima comunidade de sentido, é poder ainda inscrever um tempo de memória, com os seus necessários esquecimentos, e de imaginação revitalizante nas coisas, nos outros e em nós. Um «tempo» que não seja, diz Rui Baião, «a granel, / entre parêntesis» (STRANGVLATORIVM, p. 21), o tempo da actualidade desrealizante, alérgica à demora e à deriva gratuita. Mas, ao invés, um tempo que se deixe perder, ou errar por extenso, pelos lugares-comuns, pela feição anfractuosa e desalinhada de coisas e seres que tornam diverso e inacabável o mundo em que se vive. Um tempo que tome por legenda palavras como estas, de Robert Macfarlane, resistindo com a inocência de um amuleto ao pavor sem cômputo do nada:

«Todos nós carregamos fósseis de vestígios dentro de nós: as marcas que os que morreram e aqueles de quem sentimos a falta deixaram para trás. A caligrafia num envelope; o desgaste num degrau de madeira; a recordação de um gesto familiar de alguém que já não está entre nós e repetido tantas vezes que deixou a sua própria marca tanto no ar como na mente: são também fósseis de vestígios. Por vezes, na verdade, a única coisa que a perda deixa para trás é um vestígio, e, por vezes, o vazio pode ser mais fácil de guardar no coração do que a própria presença.» (Mundo Subterrâneo, p. 88).

Dizer isto é um lugar-comum: afirmar que se existe num breve intervalo à escala do tempo profundo. Mas esse intervalo é precioso por ser irrepetível; como um gesto que desenha a giz uma porta na espessura inclemente de um muro. Assumir esse intervalo na sua inteireza é estar consciente da sua fragilidade, mas igualmente da sua beleza: «Não há nada mais nobre», proclama uma personagem de Cormac McCarthy, «do que anunciarmos às trevas que não nos deixaremos amesquinhar pela brevidade das nossas vidas. Que não deixaremos que isso nos reduza à insignificância» (O Conselheiro, p. 25). A personagem em questão fala de jóias e diamantes, mas o mesmo poderia ser dito a propósito de poemas e de poesia (e haver poemas não é condição imprescindível para que aconteça poesia). Mesmo que a escrita se faça pelo estado rarefeito das palavras, mesmo quando os versos se acumulam como ossos lascados e pedras roídas, mesmo quando a relação do leitor com aquilo que lê parece espessada por um negrume cimentoso, que abespinha a misteriosa razão que ainda nos leva em busca de livros para frontear vilanias diárias, ganhar balanço e reinventar sentidos iniciantes – àquele intervalo de Noizz, quando o poeta pergunta se «Faz / sentido rasto algum?» (p. 33), alguém dirá que sim, com verdade. Que, apesar de tudo, não nos deixaremos amesquinhar. E mesmo que se vacile pelo caminho, vacilar é desde logo não trair o estar a fazer-se caminho: o sermos dignos do inesperado que é a vida a acontecer(-nos) e, igualmente, o acontecimento que é estarmos vivos e sermos a cada instante irreversíveis.

Também para isto, no que isto possa ter de mais inexcedivelmente irreferível, «escrever» devém «um percurso de fragilização», como em Rui Nunes, à procura «[da] palavra que uma palavra esconde, uma palavra tornada frágil por outra palavra» (A margem de um livro, p. 23). Também por isto, em nome do que isto resguarda, faz sentido – e sabe bem – ter à mão «[um] livro para quando não houver sono nem noite. / Um olhar que eu não tivesse de encarar. Um livro / que vá muito devagar com a pele de burro pelo chão…» (Rude, p. 68).

Referências

AA.VV. (2012), Ladrador, Lisboa, Averno.

AA.VV. (2013), Quarto de Hóspedes, Língua Morta.

Baião, Rui (1985), Aqueduto, Lisboa, & etc.

________ (2012), Rude, Lisboa, Averno.

________ (2012), Insane, Lisboa, Averno.

________ (2014), Asco, Coimbra, DSO.

________ (2016), Noizz, Lajes do Pico, Companhia das Ilhas.

________ (2017), Antro, Lisboa, Averno.

________ (2019), Balabela, Bestiário.

________ (2020), Paciente Zero, Barco Bêbado.

________ (texto) & Jacinto, João (desenhos) (2021), STRANGVLATORIVM, Barco Bêbado.

________ (2022), Motim, seguido de «“mandíbula à deriva” (textos sobre motim)», de Rui Nunes, Barco Bêbado.

Barata, André (2022), Para viver em qualquer mundo. Nós, os lugares e as coisas, Lisboa, Documenta.

Botelho, Emanuel Jorge (2021), Manual dos Dias Cavos, Lisboa, Averno.

Crary, Jonathan (2023), Terra Queimada: da era digital ao mundo pós-capitalista, trad. Nuno Quintas, Lisboa, Antígona.

Deleuze, Gilles (2015), Lógica do Sentido, trad. Luiz Roberto Salinas Fortes, São Paulo, Perspectiva [1969].

DeLillo, Don (2009), Ruído Branco, trad. Rui Wahnon, Lisboa, Sextante [1985].

Didi-Huberman, Georges (2022), Sobrevivência dos Pirilampos, trad. Rui Pires Cabral, Lisboa, KKYM/P.OR.K [2009].

Esquirol, Josep Maria (2020), A Resistência Íntima. Ensaio de uma filosofia da proximidade, trad. Jorge Melícias, pref. José

Tolentino Mendonça, Lisboa, Edições 70.

Fialho, Henrique Manuel Bento (2021), Embate, Medula.

Lopes, Silvina Rodrigues (2012), Literatura, Defesa do Atrito, Belo Horizonte, Chão da Feira.

Macfarlane, Robert (2021), Mundo Subterrâneo. Uma viagem pelas profundezas do tempo, trad. Eugénia Antunes, Lisboa, Elsinore.

Maia, Tomás (2022), Vida a Crédito. Arte contemporânea e capitalismo financeiro, Lisboa, Documenta.

Maldonado, Fátima (1998), Cadeias de Transmissão, Lisboa, Frenesi.

McCarthy, Cormac (2013), O Conselheiro – Um guião para cinema, trad. Paulo Faria, Lisboa, Relógio D’Água.

________ (2022), O Passageiro, trad. Paulo Faria, Lisboa, Relógio D’Água.

Nunes, Rui (1976), Sauromaquia, 2.ª ed., Lisboa, Relógio D’Água.

________ (2013), Armadilha, Lisboa, Relógio D’Água.

________ (2017), A margem de um livro, Maia, Cosmorama.

________ (2023), Neve, Cão e Lava (Aproximações Assimptóticas), Lisboa, Relógio D’Água.

Paulhan, Jean (1992), O Marquês de Sade e a sua Cúmplice, seguido de Portugal em Sade, Sade em Portugal, trad. Alberto Nunes Sampaio, Lisboa, Hiena.

Pereirinha, Ana Maria (s/d), «Subsídios para uma leitura de três livros ed. viúva frenesi», Jogos Florais, disponível em: https://www.jogosflorais.com/subsdios-para-uma-leitura-de-trs-livros-edviva-frenesi/tag/Manuel+Fernando+Gon%C3%A7alves [último acesso: 17/09/2023].

Pitta, Eduardo (1991), «O caminho de alguns livros: sobre poesia recente [crítica a O Caminho de Casa, de Manuel António Pina; Deriva Litoral, de Carlos Alberto Braga; Maligno, de Rui Baião], Colóquio/Letras, n.º 120, Abril de 1991, pp. 179-181.

Robertson, Kirsty (2016), «Plastiglomerate», e-flux journal, n.º 78, disponível em: https://www.e-flux.com/journal/78/82878/plastiglomerate/ [último acesso: 18/09/2023].

Rocha, Nunes da (2019), As Moscas de Sileno – Zig et Zig et Zag, Lisboa, Averno.

________ (2023), 42 poemas de um orate sem flauta, Lisboa, Averno.

Soares, José Carlos (2018), Camel Blue, Lisboa, Averno.

________ (2022), Medição dos Arvoredos, Alambique.