NOS Primavera Sound (dia 2): a vingança dos anos 90

Artigo escrito em colaboração com Davide Pinheiro.

Ao segundo dia de festival, recuperou-se um pouco da tranquilidade que se sentia em anos anteriores, com um recinto não tão saturado, mas ainda assim mais cheio do que em anos anteriores. Quiçá o apelo dos grandes nomes dos anos 90 que actuaram ontem — Beck e os veteranos do indie rock Pavement — tenha sido sobrestimado. Ainda assim, houve coisas para todos os gostos e foi especialmente notório o contraste entre os géneros que passaram pelas colunas e pelos ouvidos do público.

Muito antes da nostalgia coerente dos Pavement, Rita Vian apresentava uma entre visões possíveis da renovação do fado. O canto é límpido, o texto é cuidado, as formas rítmicas têm o peso certo para dar corpo ao essencial: a voz e a poesia. O que podiam ser entraves – a luz do dia e a dimensão do palco –, são usados a favor. Vian move-se com elasticidade à medida que vai gastando as palavras, comunica explicando o significado e importância de cada canção, e, quando é necessário, senta-se sobre as tábuas para deixar a música repousar sobre o silêncio.

Não recorre a artifícios. É apenas ela e a máquina. Basta-lhe para ser quem é. Uma renovadora sem radicalismos, trazer um discurso renovado para um fado-não-fado que já não se estranha e a cada canção, concerto ou festival se impõe como uma forma identitária de ser português no mundo em 2022. O dia é hoje, o momento é agora, o futuro é presente e Rita Vian faz inevitavelmente parte do que de novo e melhor se está a fazer em Portugal.

No palco NOS, soava o surf rock dos Beach Bunny, banda-sensação desde que o seu single “Prom Queen” se tornou num êxito viral no TikTok, levando-os a amealhar centenas de milhões de streams no Spotify. É também assim que se fazem bandas hoje em dia, se bem que umas merecem mais que outras. Os Beach Bunny merecem-no, pois, apesar de não trazerem nada de novo, fazem-no com afinco e diligência. Na tarde do segundo dia de festival, encheram o anfiteatro natural do Parque da Cidade com deliciosas melodias, daquelas que se ouvem numa roadtrip com amigos até à praia.

A vocalista Lili Trifilio imprime uma afectação emotiva nas suas canções que adiciona profundidade às inseguranças adolescentes sobre as quais canta. O concerto termina com o maior hit da banda, “Cloud 9”, uma versão inclusiva de uma canção de amor, na qual qualquer pessoa se pode inserir e torná-la sua. Cada geração merece os seus Best Coast, e melhor ainda se se forem adaptando aos tempos que correm.

Em festivais, há sempre a possibilidade de ter de se fazer escolhas difíceis. Ao mesmo tempo, em pontas opostas, tocariam María José Llergo e Rina Sawayama. O plano inicial era dividir o tempo entre os dois concertos, pois tanto o flamenco moderno de uma como a mega pop da outra nos interessavam, mas os planos mudam.

Quando María José Llergo toma o palco com Melon Jiménez, o seu guitarrista, cantando clássicos de flamenco como se estivéssemos num qualquer beco da Andaluzia, não conseguimos não nos arrepiar. A sua voz é um portento que parece escapar-se-lhe do corpo sem controlo. A certa altura, quando a música aumenta de intensidade, levanta-se de um salto, como se fosse impelida pela sua própria voz. Tudo muito bem até agora, mas o plano ainda era o de abandonar o concerto a meio. No entanto, quando entram as batidas electrónicas características da sua conversão pop do flamenco, sabemos que valerá a pena ficar. Para além de que María José é uma simpatia, trocando elogios e olés com o público embevecido entre canções.

Apesar da comparação fácil, este flamenco moderno pouco tem a ver com Rosalía. É mais seguro e aprumado, devendo mais a uma pop profunda, reminiscente de artistas como Sevdaliza — apesar de ter menos negrume. Isso fica reservado para as letras com a intensidade característica do castelhano. Apesar de praticamente todas as partes do concerto terem sido encantatórias ou comoventes, como a homenagem ao seu avô — das pessoas mais sábias que conhece, ainda que não saiba ler ou escrever — ou a ode aos migrantes que morrem no Mar Mediterrâneo (“Nana del Mediterráneo”), foi o final que reiterou o poder da obra de María José. “Me Miras Pero No Me Ves” e “A través de ti” exacerbam o seu carisma, com batidas que nunca se sobrepõem à sua voz. Mas foi a belíssima “Pena Penita Pena”, cantada com o público, que fechou o concerto numa homenagem a Lola Flores, cujo legado fica bem entregue.

Eventualmente, poder-se-á fazer um filme intitulado “O Eterno Regresso dos Slowdive“. Desde que voltaram aos palcos em 2014 e lançaram um novo disco em 2017, tudo parece ser parte de um mega-evento de reunião de um dos maiores nomes do shoegaze. A verdade é que, em 2022, sem música nova para apresentar e já sem o efeito da novidade, questionámo-nos sobre a pertinência de chamar a banda a tocar novamente no festival. No entanto, rapidamente entendemos que vale sempre a pena ver a banda ao vivo.

De cima da encosta do Palco NOS, sentia-se que a sua música navegava em círculos, chegando aos nossos ouvidos de uma forma desorientante e rica, como se lhe conferisse um efeito espacial. É de admirar a mestria que a banda inglesa tem em criar paredes de som que parecem atrair e repelir em partes iguais. Foi durante “Crazy for You” que nos apercebemos que a sua música tanto pode ser ouvida com atenção redobrada, como pode servir de pano de fundo a uma contemplação do ambiente que nos rodeia. E que belo ambiente: a luz de fim de dia, o verdejante parque, bandos de pássaros…

Essa contemplação continuou durante King Krule, que tocou ao lusco-fusco, a hora perfeita para a sua música. Atrás do palco Cupra, o céu ainda se pintava com os tons do pôr-do-sol e “Perfecto Miserable”, a música granulosa e esparsa com que Archy Marshall deu início ao seu concerto, parecia ser uma continuação sinestésica dessa imagem. A partir daí, mesmo continuando no ambiente nocturno que é apanágio da sua música, já se adequaria a uma noite mais agitada do Roadhouse, bar fictício de “Twin Peaks”. A sua música é suja, repleta de baixos lodosos e ecos de dive bars, mas retém uma certa sensualidade. Parte disso deve-se à voz gutural de Archy Marshall, que continua a ser uma marca definitiva da sua criação.

Atrás de si, uma projecção de fotos do seu cão lembravam-nos de que Archy agora é um homem de família. Longe vão os tempos do angustiado Zoo Kid. King Krule é um homem seguro de si e da sua arte, algo notório ao longo de Man Alive!, o seu mais recente álbum, no qual o concerto se focou. Ainda assim, os momentos mais celebrados foram os clássicos que terminaram o concerto: “Half Man Half Shark”, “Baby Blue” e “Easy Easy”. A reacção entusiasta do vasto público até levou a que cortasse a publicidade que entretanto já havia começado após o final, de forma a que Archy viesse tocar o seu primeiro grande hit, a longínqua “Out Getting Ribs”, num encore inesperado mas muito bem-vindo.

Sabem quando uma canção se cola à cabeça como um íman? Nos últimos dias, essa canção foi “Devil’s Haircut”, de Beck. Efeito imediato do estágio mental para o NOS Primavera Sound. E nem cinco minutos depois de subir ao palco impecavelmente vestido de branco, com um fato à boca de sino, ei-lo endiabrado a recuar 25 anos no tempo até aos dias em que parava o trânsito de Hollywood Boulevard.

Tudo estava em aberto no regresso de Beck Hansen ao Porto, duas décadas e meia depois de um Imperial ao Vivo, de quem já quase ninguém se lembra – às tantas, ouvimo-lo gracejar com um “Super Bock Super Beck”. Estaria a referir-se a 2008 no Parque das Nações? Adiante que o tempo é agora. Se David Bowie é o camaleão, Beck é o mutante. Estava quase tudo em aberto e quase tudo nos foi dado. A delirante “Mixed Bizness” de Midnite Vultures, o “álbum Prince”, ao qual voltaria em “Hollywood Freaks”. A alucinada ”Novacane” de Odelay. A mezcalera “Qué Onda Guero”. E a inevitável “The New Pollution”, bem resistida ao tempo. Assim como as menores “Up All Night”, “Dreams” e principalmente “Wow”. A metamorfose quase sempre lhe correu bem. O “quase” deve-se a Colors, ensaio pop falhado sobre a normalidade, resgatado sem sucesso.

Em palco, está Beck Hansen, um baterista e um guitarrista-teclista. A máquina ainda não está oleada. Os sons pré-gravados lutam por ser ouvidos com o microfone. Chega a ser um concerto atabalhoado, em regime de medley constante. Quase como um karaoke humanizado de uma extensa e díspar carreira. E então Beck entrega-se à personagem Dylanesca. Vêm as sublimes “Lost Cause”, “Morning” e a imprevista “Everybody’s Gotta Learn Sometimes”, da banda sonora de “Eternal Sunshine Of the Spotless Mind”. Lindas e sossegadas, a repor o comboio tresloucado nos carris. Mas ainda não era tudo, não podia ser.

“Soy un perdedor / I’m a loser baby / so why don’t you kill me” é para a multidão cantar. E há um “Where It’s At” para nos recordar o tempo em que “two turntables and a microphone” bastavam. Beck já pinta o cabelo mas continua a ser um adolescente por dentro.

Logo de seguida, o frenesim continuou, mas acelerado até aos 100 gecs. O duo composto por Laura Les e Dylan Brady faz música adjacente ao hyperpop, na vertente dos memes e do humor absurdo. Numa liquidificadora na velocidade máxima, colocam noise, música industrial, dubstep, ska, metal, pop-punk, emo, trap, uma pitada de niilismo e gore, e sai esta amálgama caótica e tão ridícula que se torna divertidíssima. Aliás, o público dos 100 gecs foi seguramente um dos mais animados do festival. Depois disto parece que tudo se torna supérfluo e apenas os extremos do humor e da música são suficientes para nos entreter. O exagero de tudo o que fazem poderia tornar-se irritante ou cansativo, mas a verdade é que o duo conseguiu manter o concerto constantemente fresco ao longo de 45 minutos.

Talvez esse equilíbrio se deva ao facto da surpreendente e simpática interacção com o público, que faz com que estejamos todos dentro da piada, como que dando-nos permissão para nos rir e divertirmo-nos com o ridículo. As suas músicas são sobre Doritos, extrair dentes, bebés de Hollywood, esmagar uma mão com uma marreta (“quem se identifica?”, pergunta Laura)… há espaço para uma cover de Eminem tocado ao estilo de Fiona Apple. Enfim, qualquer descritivo parece ser inútil para uma experiência assim.

A expansão do Primavera Sound para o Porto trouxe um equívoco: o de tratar-se de um festival fechado nas fronteiras do rock. Pura ilusão. O Primavera Sound sempre esteve sim, ligado às margens, venham elas de muralhas sonoras de guitarras, ou de hip-hop futurista. O regresso dos Pavement era chouriço no caldo verde para os puristas defensores de um Primavera monolítico. Instituição do rock alternativo americano dos anos 90, desertaram em 1999, dois anos antes de o festival ser erigido no Poble Espanyol, e muito antes de o indie ser usado para vender telemóveis.

Não são portadores de singles radiofónicos, não aportam mortandade, desolação, desespero ou combatividade – preceitos recorrentes na mitologia rock’n’roll – mas deixaram um belíssimo património de canções extraviadas e um lastro alimentado for fenómenos improváveis como os milhões de streams de “Be The Hook”, cuidadosamente omitida do concerto. Longe de gerar a unanimidade de Nick Cave e os Bad Seeds, fixaram o olhar durante a hora e meia de revisitação a um pretérito imperfeito e angular, mas fundamental para compreender a trajectória do rock nos anos 90.

Os Pavement nunca foram uma estrada principal. Sempre foram, como os Dinosaur Jr., um caminho alternativo quando os acessos secundários ainda não tinham Burger Kings em cada povoação. Quem não foi o adolescente excluído da equipa, o sozinho no recreio, dificilmente compreenderá o significado desta música e as suas imperfeições: a dor de corno, o falhanço, a improbabilidade e o humor “alta fidelidade” de Stephen Malkmus, Spiral Stairs, Bob Nastanovich, Steve West, Mark Ibold e Rebecca Cole.

O segundo regresso dos Pavement, 23 anos depois do fim e 12 depois de uma primeira reunião, foi o que se esperava. Nem mais, nem menos. E se tiver ficado por aqui, já ficámos a saber como foi e como nunca poderia ter sido.

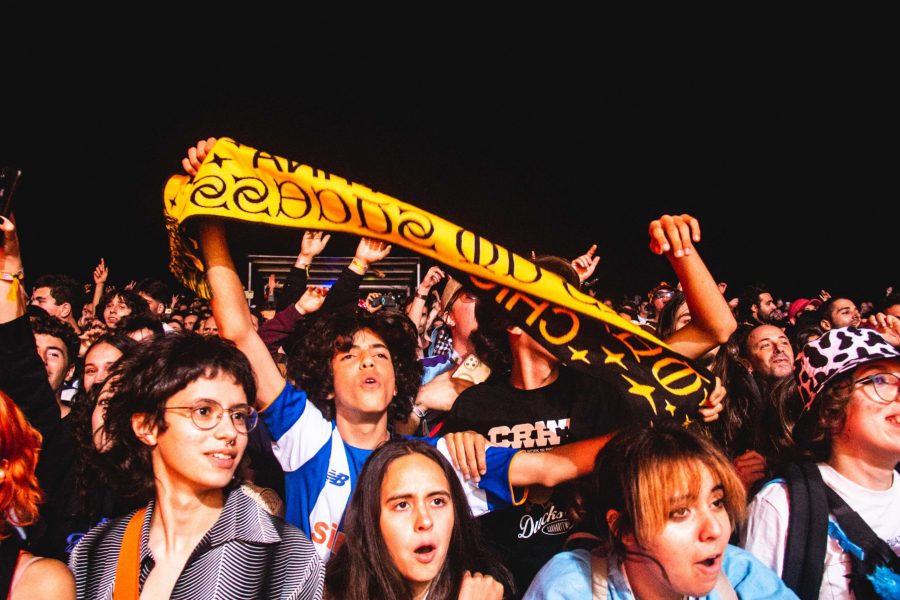

Para concluir a noite, o trap minhoto de Chico da Tina atraiu magotes de gente ao palco Binance para a coroação de um dos nomes mais celebrados da música portuguesa dos últimos tempos.

Hoje, chegamos ao último de dia de festival com nomes como Gorillaz, Interpol, Dry Cleaning, Earl Sweatshirt, Helado Negro, Little Simz e Pabllo Vittar.