Palestina. Episódio 3 – Hebron, o labirinto do apartheid

O que vais ouvir, ler ou ver foi produzido pela equipa do É Apenas Fumaça, um projecto de media independente, e foi originalmente publicado em www.apenasfumaca.pt.

Olá! Este é o terceiro episódio da série “Palestina, histórias de um país ocupado”. Se ainda não ouviste os primeiros dois episódios, ouve aqui, porque vais perceber melhor o que hoje vamos contar.

[Abaixo podes ler a transcrição de toda a audiorreportagem, incluindo a tradução, para Português, de todas as declarações, citações e diálogos tidos em inglês.]

“Colono abriu fogo com uma espingarda automática numa mesquita cheia em Hebron, uma vila na Cisjordânia.”

25 de Fevereiro de 1994. O dia era sagrado. Estávamos a meio do Ramadão – um mês de jejum e rituais sagrados em que os muçulmanos celebram a revelação do Corão ao profeta Maomé. Já os judeus, comemoravam a Festa de Purim e a salvação às mãos do massacre do Imperador Persa, no século IV antes de cristo.

“Num hospital na vila de Hebron, na Cisjordânia, o resultado de uma casa de Deus, transformada num matadouro”

Eram mais ou menos 05h30 da manhã de sexta-feira, fim de semana para palestinianos e israelitas, e o sol mal tinha nascido em Hebron. Mas centenas de muçulmanos já rezavam, ajoelhados, no chão da Ibrahimi Mosque (Mesquita de Abraão, em português), que estava agora completamente cheia.

“800 fiéis palestinianos, juntos para o sagrado mês de jejum do Ramadão mas, sem preverem, alguns iriam morrer, vítimas da fúria de um louco”

Baruch Goldstein, colono israelita e médico no exército, nasceu originalmente nos Estados Unidos da América, mas vivia em Hebron há 11 anos, no colonato de Kiryat Arba, na Cisjordânia.

“Quando a matança parou, o caos começou. Os mortos e feridos chegavam e chegavam às clínicas em Hebron e aos hospitais em Jerusalém. Havia corpos em todo o lado.”

Baruch entrou na Ibrahimi Mosque, que está construída num local de culto partilhado por judeus e muçulmanos, e a que os judeus chamam Túmulo dos Patriarcas, onde acreditam estar enterrado Abraão, figura central das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islão (bem como outras figuras bíblicas como Isaac, Jacob, Sara, Rebeca e Lia). O médico israelita ia vestido de soldado e carregava uma espingarda.

Hisham Sharabati, investigador na Al-Haq e coordenador do Hebron Defense Committee, duas organizações não governamentais palestinianas de defesa dos Direitos Humanos, explica o que aconteceu há 24 anos:

“Em 1994, dia 25 de Fevereiro – para os muçulmanos estávamos a meio do Ramadão – um colono sionista israelita, um médico de reserva do exército israelita, originalmente de Brooklyn, New York, chegou à mesquita em Hebron, ao Túmulo dos Patriarcas ou Mesquita de Abraão, e enquanto os muçulmanos palestinianos se ajoelhavam a rezar, às 5h30 da manhã, ele pulverizou-os com balas. Matou 29 deles, ferindo outros 125.” – Hisham Sharabati

“O barulho constante das sirenes das ambulâncias perfurava a manhã israelita, enquanto corpo atrás de corpo era removido da mesquita de Abraão.”

Baruch Goldstein assassinou 29 pessoas nessa manhã, até ser desarmado e espancado até à morte, pelos sobreviventes. Os dias seguintes foram de confrontos e protestos em Hebron. Mais 30 pessoas morreram, 25 palestinianos, cinco israelitas.

O atentado terrorista foi imediatamente condenado pelos líderes políticos de ambos os lados. Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelita, à altura, falava num “terrível assassínio de pessoas inocentes”.

“Um assassínio criminoso e lamentável foi cometido hoje. O governo de Israel e os cidadãos do Estado de Israel condenam severamente este terrível assassínio de pessoas inocentes.” – Yitzhak Rabin

Os Acordos de Oslo, que pretendiam facilitar a paz na região – sobre os quais iremos falar num próximo episódio desta série – estavam a ser negociados exatamente nesta altura. Para Faisal Husseini, um dos negociadores do lado palestiniano, o massacre colocava agora o processo de paz em risco.

“Isto coloca todo o processo de paz em perigo. Neste momento, nem sequer sei se o processo de paz tem alguma chance de continuar.” – Faisal Husseini

Mas não foi só o processo de paz que sofreu as consequências. Com o massacre, a tensão e a divisão entre israelitas e palestinianos aumentou significativamente e a cidade de Hebron nunca mais foi a mesma. Logo em seguida, e com o pretexto da “segurança”, as autoridades israelitas introduziram várias medidas na região. O investigador da Al-Haq, Hisham Sharabati, explica:

“E depois disso, as autoridades israelitas colocaram muito mais restrições nos palestinianos. Por isso, vê: foi um colono israelita que matou os palestinianos, e são os palestinianos os punidos, mais uma vez, pelas autoridades israelitas.” – Hisham Sharabati

O exército israelita impôs um recolher obrigatório que durou dois meses – não aos colonos israelitas, mas aos palestinianos. Dezenas de escolas e lojas foram fechadas por imposição militar.

A Ibrahimi mosque – onde antes judeus e muçulmanos rezavam juntos – foi repartida: passou a haver uma divisão, com um vidro à prova de bala. A maior parte do complexo religioso (60%) foi entregue à comunidade judaica, os restantes 40% ficaram para a muçulmana. Foi proibida a adhan, a chamada para as rezas islâmicas. Checkpoints (postos de controle, em português) em forma de jaula foram construídos pelo meio da cidade. A entrada em certos bairros e ruas foi proibida a palestinianos, incluindo na Shuhada street (ou rua Shuhada, em português), o mais importante centro económico da cidade.

“Sim. Eles matam, os colonos matam-nos, e o governo pune-nos.” – Hisham Sharabati

Com o passar dos anos, Hebron foi ficando cada vez mais dividida. E, hoje, palestinianos e colonos israelitas vivem lado a lado, separados por grades, redes de metal e soldados israelitas armados. O massacre ainda é lembrado, mas não só por palestinianos.

No colonato de Kiryat Arba, onde o assassino Baruch Goldstein morou e foi enterrado, o seu túmulo serve de local de peregrinação: Baruch é mártir e herói. Na sua campa, lê-se: “Ao sagrado Baruch Goldstein, filho de Israel (…) que deu a sua alma pelo povo de Israel, a Torah e a terra sagrada. (…) As suas mãos estão limpas e o seu coração puro. Ele foi assassinado pela Santidade de Deus”.

No episódio de hoje, “Hebron, o labirinto do apartheid“, percorremos ruas que parecem prisões a céu aberto, sempre vigiadas, sempre com soldados. E falamos também com quem tenta continuar a lá viver, à mercê das proibições e humilhações diárias.

Bem vindas e bem vindos ao É Apenas Fumaça. Eu sou a Maria Almeida. E eu sou o Ricardo Ribeiro.

Maria – Porra, vês 1000 bandeiras.

Ricardo – Vês mais bandeiras de Israel do que da Palestina. Também tens uma torre de vigia.

Maria – Onde?

Ricardo – Aqui em cima.

Maria – Pois tens.

Ricardo – E câmaras de vigilância. Câmaras de vigilância aqui em cima.

Hebron não é uma cidade normal. Não é como Ramallah. Não é como Belém. A tensão sente-se logo à chegada. Aqui a ocupação israelita não se esconde. Mal saímos do service (um táxi partilhado) que nos trouxe desde Belém, fomos em direção à Old City (ou Cidade Antiga, em português). Pelo caminho, a pé, impressiona a quantidade de bandeiras israelitas. Nas janelas, nos muros, nas torres de vigia dos militares, hasteadas. Nem parece que estamos numa das principais cidades palestinianas.

No mercado de Hebron, os comerciantes metem conversa. Mas não é sobre lenços, carteiras ou os chás que ali se vendem. Basta meia dúzia de palavras e passam logo a explicar-nos as faces visíveis da ocupação. Este é Jamal Maraqa.

Jamal – Bom dia. De onde vêm?

Ricardo – Portugal.

Jamal – Portugal? Eu vi-vos, eu acho que vos vi aqui antes.

Ricardo – Não.

Jamal – Esta é a vossa primeira vez?

Maria – Primeira vez.

Jamal – Estão a ver aqui, no topo das lojas, um colonato judeu. Eles chamam-lhe Abraham Avino. E os israelitas atiram todo o tipo de lixo, por isso é que pusemos este metal aqui.

Ricardo – É por isso que esta rede está aqui?

Jamal – Sim.

A Old City de Hebron é um emaranhado de ruas, mas todas desembocam numa espécie de túnel estreito, onde não passaria um carro. Os edifícios são feitos de pedra calcária, cinzenta, e, no rés-do-chão, cada porta é uma loja. A maior parte delas fechada. Acima, dois ou três andares de casas. Entre umas e outras, uma rede cobre a rua de um lado ao outro, à altura do primeiro andar, fazendo como que um teto, parte em rede de metal, parte em pano, segurado por cordas e fios.

Olhando para cima, vêm-se pedras, panos, sapatos velhos, copos de iogurte vazios, embalagens de aperitivos com letras hebraicas. Lixo, lixo e mais lixo. É atirado pelos colonos israelitas que têm vindo a ocupar os primeiros e os segundos andares, empurrando a população palestiniana para fora do centro.

“Vocês conseguem ver o colonato e eles atiram-nos tudo. Estão no telhado e atiram-nos com tudo para cima de nós. Aqui está um soldado, virado para vocês ali em cima naquela torre de vigilância militar. Um soldado dia e noite para protegê-los e olhar por eles.” – Jamal Maraqa

Existem dezenas de torres de vigilância na Old City. A sensação é a de que o que fazemos e dizemos está a ser visto e controlado, como num reality show, qual Big Brother. Tudo em nome da “segurança”.

“Todo o assédio acontece à frente dos olhos dos soldados. E nós queixamo-nos, gritamos, falamos com eles e dizemos “dêem-nos uma oportunidade para viver em paz, para viver uma vida decente”. Eles ignoram-nos. A grande pressão é a de nos mandar embora daqui.” – Jamal Maraqa

As histórias contadas pelos comerciantes são confirmadas por Donatella Rovera, funcionária da Amnistia Internacional, que trabalha em situações de emergência no Médio Oriente:

“Palestinianos são assediados nas suas casas, porque os colonos atiram lixo, urina, tanto às suas casas como às pessoas que passam nas ruas. Atacam as lojas, atacam as casas, atiram pedras às crianças que vão a caminho da escola.” – Donatella Rovera

Jamal continua:

Jamal – Mas nós habituámo-nos a tudo isto e estamos determinados a ficar. Porque isto é a nossa terra, e nós vimos para cá [Old City] desde que somos miúdos, para ajudar os nossos pais no negócio, e agora somos mais velhos, somos avós. Eu vim para aqui quando tinha sete anos, agora tenho 56. Os meus filhos cresceram aqui, os filhos deles visitam-me aqui, têm seis anos. Não é fácil viver aqui e eles conseguiram mandar embora muitos palestinianos. Raramente se vêm pessoas no mercado e muitos comerciantes fecharam as suas lojas e saíram da área. Não é como antigamente. Estava sempre cheio, ativo, ocupado. Agora já não.

Ricardo – E porque é que continua aqui?

Jamal – Porque não tenho para onde ir e porque isto é um tipo de resistência. Nós estamos determinados a ficar, não vamos desistir mesmo que seja muito difícil. Ainda assim, isto pertence-nos e está no nosso sangue, na nossa alma, no nosso coração. Não é fácil sair e entregar-lhes isto.

“Não é fácil entregar-lhes isto”. Ouviríamos esta frase, ou algo parecido, várias vezes durante o tempo que passámos em Hebron. As condições económicas, o assédio e as provocações dos colonos mesmo ali ao lado, as restrições dentro da cidade, os checkpoints no meio da rua, e as lojas fechadas, fizeram com que milhares de famílias abandonassem o centro da cidade. Pouco depois de 1994, ano do massacre na Ibrahimi Mosque, a população palestiniana na Old City era de 400 pessoas, quando umas décadas antes seria de quase 8 mil. Aos poucos, tornava-se uma cidade fantasma.

Jamal – Prazer em conhecer-vos e falar convosco. Tudo de bom no vosso projeto e no vosso trabalho.

Ricardo – Shukran [em português, obrigado].

Jamal – Tudo de bom.

Maria – Shukran, Jamal.

Continuamos em frente, pelo túnel, e não são precisos mais de 10 passos para que nos parem outra vez.

Rabie – Gostam de beber café? Eu não cobro dinheiro.

Maria – Café.

Rabie – Gostas de café?

Maria – Eu gosto de café.

Rabie – Sentem-se.

E sentámo-nos.

Ricardo – Como te chamas?

Rabie – O meu nome é Rabie. Rabie, em inglês, é “spring” [em português, primavera].

Rabie é um homem alto, de cabelo grisalho, curto. Vestia uma camisa roxa e umas calças castanhas. Na sua loja vende-se incenso, sabonete, medalhas com datas anteriores à ocupação. Ofereceu-nos café e um cigarro de tabaco árabe, enquanto nos falava das suas viagens à Jordânia. É lá que a família vive agora, depois de ter fugido de Hebron. Como ele, nasceram na Old City, mas Rabie não quer sair. Ainda que a vida seja tão difícil, como conseguir ter água potável, para beber. Fez questão de nos levar ao terraço para mostrar o tanque de água que – acusa – os colonos poluem com lixo. Mesmo assim, depois, cantou e tocou para nós.

Rabie – Este é um bom homem se quiserem conhecer a Old City. É um bom homem.

Rabie apresentou-nos a Kifah e deixamo-nos guiar.

Kifah – O meu nome é Kifah Fakhouri, sou da Old City. Nasci aqui há 35 anos. Eu explico aos turistas como a situação é aqui. Falo com toda a gente que aqui vem sobre a situação que se vive.

Ricardo – Onde vives?

Kifah – Por trás da mesquita, perto da mesquita de Abraão, a 200 metros.

A Ibrahimi Mosque – a mesquita onde aconteceu o massacre de 1994 – fica no fim da principal rua da Old City, uns 200 metros à esquerda. Mas chegar lá não é fácil. Toda a gente que anda por aqui, tem de passar por um checkpoint, onde estão dois ou três soldados israelitas.

Ricardo – Então, aqui é o checkpoint. Vamos passá-lo?

Kifah – Sim, e aqui é a mesquita de Abraão.

O barulho que vão ouvir, sou eu a tirar o filtro do vento do telemóvel, para que os soldados não percebam que estou a gravar.

Kifah – Este é um checkpoint dificil. A porta fecha [de noite], tudo fecha, e abre de manhã.

Ricardo – Entramos?

Kifah – Sim, claro. Os soldados israelitas verificam a identificação, verficam toda a gente.

Ricardo – Estamos agora num checkpoint no meio de Hebron, a seguir à Old City. Estamos à espera que a cancela rotativa abra. Do outro lado, estão os soldados à espera para poder dar-nos passagem. A Maria já passou, eu estou a passar agora. E agora estamos num detetor de metais. Eu passei agora o detetor de metais. E estou noutra cancela rotativa, e estou a passar outra vez.

Soldado – Olá.

Ricardo – Olá.

Soldado – De onde é?

Ricardo – Portugal. Obrigado. Passámos agora o checkpoint.

Kifah – Esta é a mesquita de Abraão. Se quiserem, podemos visitá-la cinco minutos, sem problema.

Ricardo – Não sei.

Maria – Talvez mais tarde.

Kifah – Ok, mais tarde.

Ricardo – Passámos agora o checkpoint e continuámos à direita.

Maria – O que acontece quando o checkpoint está fechado, à noite, se as pessoas quiserem sair?

Kifah – É proibido passar. Por exemplo, quando estou a voltar para minha casa, se vir a por fechada, tenho de ir de carro à volta, uns 10 quilómetros.

Ricardo – Porque o checkpoint está fechado?

Kifah – Porque o checkpoint está fechado.

Ricardo – Então, se as pessoas trabalharem no outro lado, têm de passar o checkpoint sempre que vão para o trabalho?

Kifah – Sempre. Sempre.

Crianças passam por checkpoints para ir para a escola. Comerciantes passam por checkpoints para abrir as suas lojas, para voltar para casa, para abastecer o armazém. E quando o checkpoint está fechado, à noite, ninguém passa.

Segundo a ONU, só na parte de Hebron controlada pelas forças de segurança israelitas – e explicaremos mais à frente como foi feita essa divisão, e o que ela significa – existem mais de 100 barreiras físicas à passagem de palestinianos, incluindo 32 checkpoints.

A cidade de Hebron é um labirinto.

Kifah – É proibido entrar.

Ricardo – Nesta rua?

Kifah – Sim.

Ricardo – Não podes entrar?

Kifah – Não.

Ricardo – Porquê?

Kifah – Porque ali dentro é um colonato.

Ricardo – Mas eu posso entrar?

Kifah – Sim, tu podes. Mas palestinianos não, têm de ficar aqui.

Ricardo – Mas o que é ali?

Kifah – Ali dentro vivem cerca de 150 famílias israelitas.

Ricardo – Como se chama o colonato?

Kifah – Avraham Avino e Beit Hadassah.

Ricardo – E as pessoas do Beit Hadassah e Avraham Avino podem vir para a esta rua?

Kifah – Claro.

Ricardo – Então, podem ir para todo o lado?

Kifah – Sim.

Não existe um sinal de proibido, uma barreira física. Passámos o checkpoint, viramos à direita e novamente à direita. Apenas dois soldados, um de cada lado, sentados numa cadeira, debaixo de um toldo. Mais de 1600 militares patrulham a área de Hebron controlada por Israel – o dobro do número de colonos israelitas que ali vivem.

Ricardo – Existem sempre soldados nas ruas, aqui?

Kifah – Sim, os soldados estão sempre aqui.

Continuamos com Kifah, que nos leva por ruas por onde toda a gente pode passar. Os soldados continuam aqui também, ora em grupos de quatro ou cinco, no meio da ruas, ora no topo das torres de controlo, ora aqui e ali, em edifícios revestidos com bandeiras israelitas.

E onde não existem soldados, existem câmaras. Ao nosso lado, vemos um enorme poste, à primeira vista um poste de iluminação, mas que está rodeado de arame farpado e, no topo, em vez de uma lâmpada, tem uma câmara de vigilância.

Ricardo – Estamos agora a entrar num edifício. Onde estamos?

Kifah – Esta é a minha casa.

Maria – Estamos agora a subir as escadas até ao terraço. Esta casa fica mesmo ao lado do poste que tem a câmara que está rodeada de arame farpado. O prédio tem cerca de 5 andares. Nós acabámos de chegar, e deste terraço consegue-se ver praticamente a cidade inteira. Todas as casas têm os tanques de água, cada uma até mais do que um tanque. Uma casa mesmo aqui ao lado tem três tanques. Uma tem oito. E do lado oposto, vemos o tal checkpoint israelita, guardado por soldados. E mesmo em frente a esse checkpoint há autocarros com turistas a chegarem para visitarem a parte velha da cidade. Vê-se uma grande bandeira de Israel, pendurada numa das janelas do colonato que está mais próximo da cidade velha. Podes dizer-nos o que vês à tua volta? Isto é parte da Old City, certo?

Kifah – Sim, estamos no meio da Old City. Os colonos vivem à volta da minha casa, aqui. E muitas estradas estão fechadas para mim, não posso ir a todo o lado. Mas estamos agora atrás da mesquita de Abraão. Não vêm aqui muitas pessoas porque algumas estradas estão cortadas ao pé de minha casa. 150 famílias israelitas vivem aqui, na Old city.

Maria – Então os colonatos cercam a Old City?

Kifah – Sim, em todo o lado há colonatos. São cerca de 4 colonatos na Old City.

Maria – E falas com alguém que viva nos colonatos?

Kifah – Não, é proibido falar com colonos.

Maria – E eles falam contigo?

Kifah – Os colonos não gostam de palestinianos.

Maria – Porquê?

Kifah – Eles odeiam os palestinianos. Israelitas não gostam que ninguém viva aqui. Mas nós ficamos. Eu estou aqui.

Maria – E tu gostas deles?

Kifah – Não, claro que não. Não gosto deles.

São vizinhos de costas voltadas. Não se falam. Não se gostam.

Ricardo – Esta é a tua casa?

Kifah – Sim.

Ricardo – Vives sozinho?

Kifah – Sim, sozinho.

Ricardo – Há quanto tempo?

Kifah – 40 anos.

Ricardo – E que idade tens?

Kifah – 40 anos. Nasci aqui.

Lá dentro, na sala, há várias peças de roupa penduradas numa corda, a secar. Numa das paredes, está escrito o número do WhatsApp de Kifah e, por cima, o seu nome escrito em árabe. O quarto tem apenas um colchão, com uma manta por cima e outra por baixo, e duas cadeiras de plástico brancas, onde nos sentamos agora, à frente de uma mesa com um fogão elétrico e um cinzeiro. Kifah traz uma outra cadeira da cozinha e começa a fazer chá.

Ricardo – O que é isso?

Kifah – Chá. Ok?

Kifah nasceu e vive em Hebron, sempre nesta casa. Os seus pais já faleceram. Vive sozinho. Com o êxodo de milhares de palestinianos da Old City, casas, casas e mais casas ficaram vazias. Um relatório de 2015, do Hebron Defense Committee, uma organização palestiniana que tem como objetivo proteger e reabilitar o património de Hebron, dizia que até esse ano tinham sido abandonadas 1105 casas. Algumas foram vendidas a colonos, outras fechadas à força ou as suas famílias removidas. Para Kifah, seria uma vergonha vender a sua casa a colonos israelitas.

Kifah – Aqui é uma história diferente.

Ricardo – E os palestinianos vendem as suas casas?

Kifah – Sim, algumas pessoas.

Ricardo – Porquê?

Kifah – Não sei, talvez porque são pobres.

Ricardo – Venderías a tua casa?

Kifah – Não.

Ricardo – Porquê?

Kifah – Não gosto disso. Esta é a minha casa. Não posso vendê-la a um israelita. Ficaria envergonhado, sabes? Não é bom.

Se vendesse a casa, a sua vida podia mudar.

Kifah – Eu gostava de mudar a minha vida um pouco mas não quero vender o meu apartamento. Vou ficar aqui para sempre. Isso é bom, não é? A Old City é bonita.

Maria – O que é que queres dizer quando dizes que queres mudar a tua vida?

Kifah – Por exemplo ir para outro país. Trabalhar lá, casar, e voltar no futuro, depois de 10 anos, 20 anos, e ter uma casa.

Maria – Muitas pessoas saem do país?

Kifah – Sim. Há 20 anos, haviam bons empregos em Hebron. Toda a gente trabalhava. Mas agora, nem tanto, por causa da ocupação, dos checkpoints.

Antes de chegarmos a Hebron, tínhamos combinado encontrar-nos com dois ativistas: Issa Amro e Hisham Sharabati. Com Issa, nunca chegámos a falar. Como vos contámos no primeiro episódio, tinha sido preso. Kifah conhecia Hisham Sharabati, que ouvimos no início do episódio, e foi com a sua ajuda que nos encontramos com ele.

Ricardo – Hisham, marhaba [em português, olá]

Hisham – Olá Ricardo.

Maria – Eu sou a Maria, prazer em conhecer-te.

Ricardo – Como estás?

Hisham – Estou bem, e tu?

Como explicámos no início, Hisham Sharabati é investigador na Al-Haq, uma organização de direitos humanos palestiniana, e coordenador do Hebron Defense Committee, que combate o racismo, o colonialismo e a ocupação de Hebron.

Hisham – Esta é a minha filha.

Ricardo – Como te chamas?

Hisham – Shahd.

Shahd – O meu nome é Shahd.

Shahd sorri envergonhada. Mete as mãos nos bolsos e ajeita o chapéu de cowboy. Deve ter uns 12 anos. Por cima de nós, esvoaçam bandeiras israelitas.

“Este é um dos colonatos na cidade. Está construído em cima do que era uma antiga escola palestiniana. Eles confiscaram a escola palestiniana no início dos anos 80 e transformaram-na numa escola judaica religiosa.” – Hisham Sharabati

Settlements ou colonatos são áreas ou bairros onde israelitas se instalam e passam a viver, ocupando parte do território que é internacionalmente reconhecido como sendo palestiniano – como a Cisjordânia, Faixa de Gaza ou Jerusalém Oriental.

Segundo a Amnistia Internacional, existem mais de 600 mil colonos. A B’tselem, uma organização israelita de defesa de direitos humanos, relata que, entre 1967 e 2016, foram construídos mais de 200 colonatos na Cisjordânia.

O número tem vindo a crescer nas últimas décadas. Houve um aumento em 1967, após a Guerra dos 6 dias, em que Israel ocupou uma grande parte da Cisjordânia. Mas continuou a crescer desde o início da construção do muro da separação, em 2001, quando existiam cerca de 300 mil colonos, metade dos que existem agora. Hoje, segundo a B’tselem, os colonatos cobrem 54 mil hectares de terra, quase 10% de toda a Cisjordânia. A cadeia televisiva Al Jazeera, diz que 1 em cada 10 israelitas vive num colonato.

Os colonatos israelitas são considerados ilegais à luz do direito internacional, desrespeitando, por exemplo, a Convenção de Genebra, que o próprio estado de Israel ratificou. A Quarta Convenção de Genebra diz, no seu artigo 49º,: “A Potência Ocupante não poderá proceder à deportação ou à transferência de uma parte da sua própria população civil para o território por ela ocupado”.

Mas para Israel, este artigo da Convenção de Genebra nada tem que ver com os colonatos criados e mantidos na Cisjordânia.

“É terra disputada!” – Benjamin Netanyahu

Para Benjamin Netanyahu, a Cisjordânia não está ocupada. É um território disputado. Por isso, e porque nunca existiu formalmente um Estado Palestiniano, Netanyahu entende que Israel não ocupa neste momento qualquer território ao manter os colonatos. E os argumentos não ficam por aqui.

“Nós temos uma ligação histórica aqui. O meu nome é Benjamin. O primeiro Benjamin, filho de Jacob, andou nesta terra há 4000 anos, então temos alguma ligação a esta terra.” – Benjamin Netanyahu

Para o governo israelita, a ligação que o povo judeu teve com a Cisjordânia há milhares de anos, serve de base para a ocupação do território. Num panfleto oficial do governo, distribuído em 2015, lê-se: “Tentativas de apresentar os colonatos judeus no território da Cisjordânia (antiga Judeia e Samaria) como ilegais e de natureza “colonial”, ignoram a complexidade desta questão, a história da terra, e as circunstâncias legais únicas deste caso”, e explica: “Muitos dos colonatos israelitas contemporâneos foram, na verdade, re-estabelecidos em lugares que foram a casa de comunidades judaicas em gerações anteriores, numa expressão da profunda e duradoura conexão histórica do povo judaico com esta terra — o berço da civilização judaica e o local dos acontecimentos chave da Bíblia Hebraica.”

Assim, é normal que líderes israelitas incentivem a criação de colonatos. Em 1998, Ariel Sharon, na altura ministro dos Negócios Estrangeiros (mais tarde seria primeiro-ministro), dizia: “Toda a gente tem de se mudar, correr e agarrar o maior número de topos de colinas que consigam para expandir os colonatos, porque tudo aquilo que tirarmos agora permanecerá nosso… Tudo o que não agarrarmos ficará para eles.”

A razão pela qual Ariel Sharon incentiva a que israelitas ocupem os topos das colinas (ou hilltops, em inglês) revela também o lado estratégico dos colonatos. Eyal Weizman, arquiteto israelita e britânico, explica porquê no documentário “Rebel Architecture – The architecture of violence”, dirigido pela jornalista portuguesa Ana Naomi de Sousa e publicado pela Al Jazeera.

“Colonatos são construídos nos topos das colinas com vista para os vales palestinianos. A maior razão por que estão construídos nos topos das colinas é para a sua própria proteção e para dominarem as redondezas.” – Eyal Weizman

Mas há uma pergunta que se mantém: como foram parar à Cisjordânia tantos colonos israelitas? Bom, para explicar isso temos de olhar para os principais métodos utilizados por Israel para tomar posse de terras. Por exemplo:

- A requisição da terra para uso militar, o que resultou já na construção de mais de 40 colonatos desde 1967;

- A declaração de partes de terra como “território do Estado”. Segundo a B’tselem, mais de 26% de toda a Cisjordânia é considerada “território do Estado” por Israel. Em 2013 (os últimos dados que encontrámos), o governo israelita afirmava que apenas 0,7% de todo o “território do Estado” tinha sido destinado a palestinianos;

- Ou a expropriação de terra para “o bem público”, o que significa, na maior parte dos casos, a construção de infraestruturas de ligação de um colonato a outro, como estradas ou túneis apenas usados por colonos.

Em 2014, numa entrevista ao programa Face The Nation, Benjamin Netanyahu respondeu a críticas feitas por Barack Obama, na altura presidente dos Estados Unidos da América, sobre a expansão dos colonatos na Cisjordânia.

“Estamos a ser criticados por que alguns judeus residentes em Jerusalém estão a comprar apartamentos de forma legal a árabes, em bairros predominantemente árabes. E isto é visto como uma coisa terrível.” – Benjamin Netanyahu

Mas aquilo que relatórios como os que a B’tselem tem publicado há vários anos mostram é uma história diferente. Citando: “A maioria dos colonatos na Cisjordânia tem o estatuto de Prioridade Nacional Área A [em inglês, National Priority Area A], que lhes dá direito a um número de regalias: na habitação, permitindo aos colonos comprar apartamentos baratos e de qualidade, com uma hipoteca subsidiada atribuída automaticamente; vários incentivos na educação, como educação gratuita desde os três anos, dias de escola alargados, transporte gratuito para as escolas, e salários mais altos para os professores; na indústria e agricultura, com bolsas e subsídios, e compensações pelos impostos cobrados sob os seus produtos pela União Europeia; na tributação, garantindo grandes subvenções aos colonatos para ajudar a cobrir os défices e cobrando impostos significativamente mais baixos do que nas comunidades dentro da Linha Verde [traçado proposto pelas Nações Unidas, em 1947, para estabelecimento de fronteiras oficiais entre Israel e Palestina]”.

Em agosto de 2017, num evento que marcava a comemoração dos 50 anos da Guerra dos 6 dias ou, nas palavras oficiais do Estado de Israel, da “libertação da Judeia e Samaria” – o nome que Israel dá à Cisjordânia, por ser o que está inscrito na Bíblia -, Benjamin Netanyahu declarava os planos para o futuro: “Estamos a proteger a Samaria contra aqueles que nos querem arrancar daqui. Vamos aprofundar as nossas raízes, construir, fortalecer e instalar-nos. (…) Não tenho nenhuma intenção de evacuar qualquer colonato ou retirar daqui qualquer israelita (…) Estamos aqui para ficar, para sempre”.

Contudo a ajuda financeira e os benefícios sociais não são a única razão para os colonos se instalarem na Cisjordânia. Principalmente em Hebron.

“Isto é mesmo o início da humanidade, como diz a Bíblia e as antigas fontes judaicas. Adão, o primeiro homem da terra, foi o primeiro a perceber e a sentir a importância deste sítio, a santidade deste sítio.” – Noam Arnon

Este é Noam Arnon, porta-voz das comunidades judaicas de Hebron, em entrevista ao portal The Land of Israel. Segundo a tradição judaica, Adão (ou Adam) e Eva (Eve, em inglês, ou Chavah, para os Judeus ) foram enterrados em Hebron. Tal como Abraão (ou Avraham Avino) e outros patriarcas e matriarcas da religião judaica, que repousam na Machpelah, o nome em Hebraico para Túmulo dos Patriarcas.

“Aqui é onde a Adão e a sua esposa, Chavah, Eva, foram enterrados, e a gruta foi fechada, ninguém sabia disso, até que Avraham Avino, Abraão, chegou aqui e, segundo fontes judaicas, foi até à gruta onde viu uma luz especial, um cheiro e sentimentos especiais, ouviu os anjos a cantar no Jardim de Eden, e é por isso que Abraão quis comprar este local, para poder ficar ligado a esta experiência especial que sentiu.” – Noam Arnon

Segundo o livro do Génesis, Deus diz a Abraão: “Toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua descendência, para a eternidade (Génesis, 13: 15)”. Por isso, Abraão compra uma parte da terra em Hebron, onde ele e a sua mulher, Sara, viveram e, mais tarde, seriam enterrados. Segundo a tradição judaica, Hebron foi destinado a Abraão e aos seus descendentes, o povo judeu.

Noam – E este é o primeiro local que pertence ao povo judeu na terra de Israel. E aqui é onde Abraão disse: “Este é o sítio onde quero colocar Sara”. Ele amava-a tanto.

Yishai Fleisher (entrevistador) – Há um elemento de romance, no Machpelah, há um elemento de casais. É por isso que gosto de dizer que “Hebron é para amantes”.

Noam – É verdade. Aqui temos os pais. Mas os pais, sozinhos, não podem fazer nada. Com pais e mães juntos, eles podem criar uma nação, podem criar um futuro, podem criar uma humanidade. Foi isso que fizeram.

Em todas as negociações entre Israel e a Autoridade Palestiniana, Hebron sempre foi um ponto de desacordo. Tanto que, em 1996, enquanto se discutia e se assinavam partes dos acordos de Oslo – tratados para a paz, de que iremos falar mais à frente nesta série – Hebron continuava a ser a única cidade de toda a Cisjordânia que, no papel, era ainda totalmente controlada por Israel.

No ano seguinte, em 1997, as lideranças palestiniana e israelita chegaram a um acordo temporário que se estende até hoje, mais de 20 anos depois: cerca de 80% de Hebron seria gerida pela Autoridade Palestiniana, território a que se chamaria H1, mais longe do centro; e 20% seria gerida e controlada por Israel, território com o nome H2, onde está a Old City, que é o centro económico e religioso.

Na prática, o que a Autoridade Palestiniana assinou foi, percebe-se hoje, uma autorização da ocupação que contesta.

Em 1997, viviam na zona H1, cerca de 115 mil palestinianos e na H2, 35 mil a 40 mil palestinianos e 400 judeus. De lá para cá, mais de 1100 famílias palestinianas foram forçadas a abandonar as suas casas, segundo a ONU. Já os colonatos israelitas têm crescido todos os anos e o número de colonos duplicou.

Não é de estranhar. Faz parte de numa estratégia pensada a longo prazo. Um dos primeiros passos foi empurrar a estação central de autocarros para fora da Old City, como nos explica Hisham.

“Até aos anos 80, estas escadas eram uma rua que ligava o antigo mercado com o que era a estação central de autocarros. Um dos primeiros passoa que os israelitas deram para destruir a economia da Old City foi mandar a estação central para fora do centro. Mandaram a estação 3 quilómetros para fora. Isto costumava ser um centro para pessoas, um centro para transportes. As pessoas vinham de vilas perto de Hebron, ou até Belém e Jerusalém, para fazer compras em Hebron. As pessoas vinham até aqui a baixo, a menos de 80 metros, andavam nestas escadas, e iam a este mercado fazer as suas compras e voltavam.” – Hisham Sharabati

Não foi só a mudança da estação que prejudicou a economia local. As redes de saneamento ou outras infraestruturas são também condicionadas por Israel.

Hisham – Nos invernos passados, o mercado inundou. Vês o ponto mais baixo? Um túnel vai para a direita, o exército bloqueou-o.

Ricardo – Queres dizer o túnel à direita?

Hisham– Sim, e isso faz o mercado inundar. Vês estas linhas aqui? Aqui, aqui e aqui. Isto é o nível da água no inverno.

Ricardo – Isto é cerca de um metro e meio?

Hisham – Antes da escavação estava aqui, por isso pode ser um metro. Mas se fores ali, pode ser um metro e setenta.

Ricardo – Portanto, as lojas estão fechadas.

Hisham – No inverno inunda, fica como um rio. E isso acontece porque os israelitas proíbem-nos de renovar a infraestrutura, especialmente atrás dos checkpoints. Eles estão a criar um sistema de separação em que a área onde os colonos vivem está quase fechada. Por isso criaram aqui uma barragem.

Ricardo – Então aqui havia um túnel?

Hisham – Estava aberto. Daqui costumávamos ir até ao outro lado.

Ricardo – E agora é só uma parede, basicamente.

Hisham – Exato. No outro sítio costumava ser o mercado de frutas e vegetais, que também criou em 1994. Depois do massacre da mesquita.

Regressamos à parte do mercado que está coberta pela rede de arame

Maria – E mesmo com a rede, eles continuam a atirar pedras ou…

Hisham – Na verdade, os colonos desenvolveram as suas táticas. Por isso aquilo que eles enviam agora, por exemplo, é berlindes, barras de metal e líquidos. Agora, uma das piores coisas que eles mandam é ácido, às vezes. Aqui neste sítio enviam líquidos, líquidos normais. Mas existe outro sítio onde, nos últimos dois anos, mandaram ácido duas ou três vezes. E, felizmente, ninguém ficou fisicamente ferida, mas danificou bens.

Há acusações de ataques com ácido de parte a parte. Palestinianos contra Israelitas. Israelitas contra palestinianos. E também notícias de soldados do exército punidos por atirarem pedras a civis. Hisham pára e aponta na direção de uma das casas que está por cima do mercado. Era a casa da sua família.

Hisham – Não eu vivo noutro sítio!

Ricardo – Que queres dizer com isso?

Hisham – Colonos entraram na minha casa em 2002. Pessoalmente, eu não estava a viver lá, mas os meus familiares estavam. Foram mandados embora em Julho de 2002, e nunca mais puderam entrar. Nós fomos ao Supremo Tribunal de Justiça israelita e o tribunal decidiu que devíamos ser permitidos voltar em 2004, e até agora ainda não nos permitiram com a desculpa da segurança. Mais uma vez, a desculpa da segurança é a segurança dos colonos. Gastámos muito dinheiro a renovar a casa que os colonos danificaram. Perdemos muito tempo a fazê-lo porque enquanto estávamos a trabalhar, colonos atiravam pedras aos trabalhadores, por isso demoraram muito mais tempo e gastámos mais dinheiro. Às vezes os trabalhadores trabalhavam de manhã e os colonos entravam na casa e estragavam durante a tarde. Depois de gastarmos muito dinheiro, o exército disse que não podiam abrir – eu posso levar-te ao túnel, para veres como está bloqueado -, puseram uma porta de metal na rua que leva à casa e disseram que não podíamos usá-la e queriam forçar-nos a ir à volta pela rua que os colonos usam, o que é muito perigoso.

Ricardo – E agora está alguém a viver lá ou está completamente…

Hisham – Não, não. Não sabemos se os colonos entraram lá, porque às vezes fazem. Não temos acesso, não podemos verificar, como vês. Ou pelo menos não podemos fazê-lo facilmente.

Ricardo – Agora estamos num túnel no meio da Old City, à direita entre as lojas há um túnel completamente escuro e com cartão no chão e lixo. E o Hisham Sharabati está agora a passar por cima de umas pedras que estão no caminho. E a filha, Shahd, está a fazer o mesmo. Nós vamos agora passar pelas pedras. E no fim do túnel está uma parede de betão.

Hisham – A rede de metal está no topo da casa para proteger a família de pedras enviadas pelos colonos, porque os colonos vivem mesmo do outro lado. O colonato que vemos aqui no topo do mercado vem até aqui. Portanto a entrada para a nossa casa é mesmo aqui atrás, três ou quatro metros por detrás disto. Antes de ter esta cerca, podíamos passar e ver o que está do outro lado através desta porta. A entrada para a casa é mesmo aqui à direita. Este beco vai até lá.

Há uma espécie de portão improvisado de metal, e arame farpado no chão, a impedir a passagem. Aquela rua, que levaria à casa de Hisham, é um beco sem saída.

Damos meia volta. Vamos até à famosa Shuhada Street, rua que em tempos foi o centro económico de Hebron e que hoje está vedada a palestinianos.

*Hisham – Eles colocam mais e mais restrições. Isto costumava ser uma rua.

Ricardo – Este túnel, a 100 metros de nós.

Hisham – Está bloqueado com painéis de cimento.

Ricardo – Então isto era também uma rua.

Hisham – Sim, isto costumava levar até o que era uma das mais importantes ruas de Hebron, chamada Shuhada Street, que ligava os bairros do norte com os bairros do sul da cidade.

Ricardo – Então a Shuhada street agora está fechada?

Hisham – Não podemos sequer andar lá.

Ricardo – Ou seja, está aberta mas não podes.

Hisham – Está aberta para os colonos.

Ricardo – O que acontece se fores lá?

Hisham – Ah. Primeiro, há uma entrada norte com um checkpoint, um detetor de metais, uma sala fechada para revistarem pessoas. Nesta entrada, só palestinianos que residem lá podem passar. Portanto se eu fosse um palestiniano e lá vivesse, não podia convidar um familiar ou amigo para um chá na minha casa. Não podia ter uma festa de aniversário. Temos algumas situações em que alguém quer casar ou alguém morre. Quando alguém se está a casar, temos visitas entre a família da noiva e do noivo. Portanto se a noiva e o noivo viverem lá, não podem receber as suas famílias.

Hisham – Quando alguém morre, as pessoas recebem uma cerimónia, as pessoas vêm expressar as suas condolências a casa do falecido. Isso não pode ser feito.

Ricardo – O que acontece quando vais lá? Vamos imaginar que começas agora a andar na Shuhada street, o que acontece?

Hisham – As consequências variam entre levar um berro e ordenarem-me voltar para trás, até ser morto por um tiro. Pode ser qualquer um desses.

Ricardo – Isso já aconteceu?

Hisham – Claro, claro. Palestinianos morreram com tiros na rua. Outros levaram um berro. Tenho um amigo palestiniano que é guia de turistas. Turistas podem ir lá, mas ele não, como palestiniano. Uma vez, ele foi com um grupo que tinha, foi até à área e foi preso pela polícia israelita. O problema é que não existem sinais que dizem que os árabes estão proibidos de entrar nessa área.

Ricardo – Então, se eu e a Maria quisermos ir à Shuhada street, podemos.

Hisham – Vocês podem, mas eu não posso. Vocês podem, mas o Presidente da Câmara de Hebron não pode. Vocês podem, mas o governador de Hebron não pode.*

Seguimos para casa de Hisham, de carro. Pelo caminho, ainda na Old City, é fácil perceber que são mais as lojas fechadas do que abertas.

Hisham – As que estão deste lado podem abrir, as que estão depois também, mas as que têm pontos pretos e vermelhos estão fechadas por imposição militar, parte das 520 fechadas por imposição militar.

Ricardo – Porquê? Qual é a razão?

Hisham – Mais uma vez, a palavra mágica é “motivos de segurança”. Com a desculpa da segurança, israelitas podem fechar as nossas lojas, proibir-nos de andar em certas ruas, podem colocar-me na prisão por seis meses de forma renovável e sem julgamento, podem proibir-me de viajar para fora do país, podem negar-me um visto para entrar em Israel, etc. Oficialmente, as lojas ali atrás que são palestinianas estão fechadas por imposição militar. O exército não deixa os donos entrarem, mas deixa os colonos entrarem e roubarem e retirarem os bens, por isso os colonos esperam por uma oportunidade para as ocuparem.

Muitas das lojas fechadas por ordem militar não abrem desde 1994, o ano do massacre na Ibrahimi Mosque, outras desde a Segunda Intifada, entre 2000 e 2005. Segundo a ONU, pelo menos 1100 lojas encerraram devido às restrições que comerciantes e fornecedores sofrem.

Ricardo – Já estamos na zona H1?

Hisham – Sim, há muito tempo.

Ricardo – Pode ver-se que não existem soldados nem bandeiras de Israel.

Hisham – Sim. Ainda assim, o exército vem cá de vez em vez. Aqui, por exemplo, a um dos vizinhos, revistaram a casa e confiscaram o seu carro e roubaram o dinheiro.

Ricardo – Qual foi a razão?

Hisham – Eles entram, tiram o carro, tiram o dinheiro e vão embora. Dizem “o dinheiro era do Hamas”. Ok, ele foi julgado? Houve uma decisão do tribunal? Eles só entram, tiram e vão embora. É o carro pessoal dele. Infelizmente, isto acontece tão frequentemente… Entram em casas de pessoas que acreditam pertencer ao Hamas ou Islamic Jihad, tiram dinheiro, todo o dinheiro que encontram… Visitei uma família que me disse “não nos deixaram com dinheiro nem para comprar pão”.

Ricardo – E sentes que isto tem estado pior nos últimos anos? E porquê?

Hisham – Eu acredito que quando Israel se sente pressionado, tenta pressionar o outro lado. Embora seja mau que estejamos a ser pressionados, isso significa que existe uma saída… Olha, este é o meu filho. [fala em árabe]

Ricardo – O que disseste?

Hisham – Estava a ralhar com ele porque ele estava a deitar o lixo ali. Disse “este não é o sítio onde se deita o lixo fora”.

Ricardo – Como é que ele se chama?

Hisham – Adam.

Chegamos a casa de Hisham. O cenário mudou completamente. Estamos num bairro residencial típico de subúrbios, a 20 minutos da Old City, na zona H1, que é gerida pela Autoridade Palestiniana. Aqui só vivem palestinianos.

Uma parte da moradia está ainda em construção. Ao entrar, somos recebidos pelos seus filhos e filhas, que brincavam na rua, e pela sua esposa, que nos traz um sumo, numa bandeja. Sentamo-nos. Hisham abre o computador para nos mostrar um mapa da cidade. Parece um jogo de obstáculos.

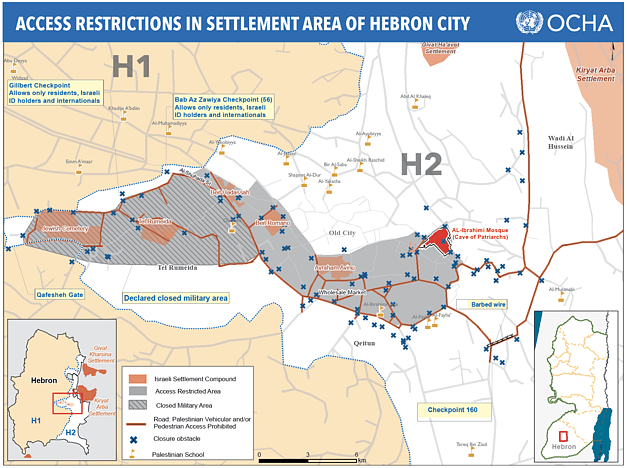

Mapa oficial de Hebron do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Abril de 2017

Hisham – Estas áreas da Old City, como vês, estão todas fechadas. Fechadas para veículos, completamente fechadas, para veículos e peões, como aquela rua que vimos com painéis de cimento, etc. Esta é a parte que está mais restrita. Aqui é onde os palestinianos não podem conduzir. Em Hebron temos talvez 12 quilómetros de estradas. Na principal rua, que liga o colonato de Kiryat Arba, os colonatos e as ruas mais pequenas e becos até eles, palestinianos não podem conduzir.

Ricardo – Mas israelitas podem?

Hisham – Israelitas podem, exato. Se viveres aí, como levas as tuas compras pesadas para casa? Como consegues ter emergência médica em casa? Pensa em condições meteorológicas extremas, pessoas idosas, crianças pequenas. Tudo isso é irrelevante. Só podemos andar, não podemos conduzir.

É difícil não pensar nas semelhanças que este sistema tem com as ruas para brancos e para negros durante o apartheid da África do Sul. Em Hebron, existem ruas só para colonos, bairros só para colonos. A ONU escreve num relatório, publicado em Abril de 2017: “O ambiente coercivo gerado pelas restrições de acesso, bem como o abuso sistemático por parte dos colonos israelitas, tem resultado na transferência forçada de milhares de palestinianos e na deterioração das condições de vida daqueles que ficam.”

Os checkpoints, os muros, as jaulas, as câmaras de vigilância, as restrições, os soldados a meio da rua, as cercas, não têm só como objetivo recuperar e ocupar terra. O jornalista Ben Ehrenreich no livro “The Way to The Spring. Life and Death in Palestine”, explica que o sistema montado pela ocupação funciona, e estou a citar, “como uma máquina de humilhação gigante. Um mecanismo complexo e sofisticado para a produção de desespero humano. Era essa a batalha. A terra importava a todos, mas apesar de todos os hinos e lemas nacionalistas, a luta mais dura era o esforço de simplesmente manter-se de pé e não ser quebrado”.

Pedimos boleia ao Hisham de volta para a Old City, onde, mais tarde, um táxi partilhado nos levaria a Ramallah, onde passaríamos a noite.

Ricardo – Tens amigos israelitas?

Hisham – Nós não temos israelitas que vivam em Hebron sem serem colonos. E os colonos são colonizadores, estão envolvidos em muitas… tu viste-os nas fotografias a ocupar terraços de casas palestinianas, a atirar pedras a propriedade palestiniana, a danificá-las, etc. Como é que podemos ser amigos deles? Os colonos que vivem em Hebron são sionistas extremistas. Eles consideram os palestinianos os ocupantes da cidade. Quando andas pela Shuhada street, vês nalguns sítios grafitis a dizer “Israel livre”. Claro que quando eles dizem “Israel livre” querem dizer Israel livre de mim. Eles consideram-nos colonizadores. Por isso para eles nós quase não existimos ou, pelo menos, existimos apenas como uma ameaça à segurança. Eles não nos querem.

Para alguns dos colonos israelitas que vivem em Hebron, são os palestinianos, os colonos.

Muitos judeus usam a expressão “libertação de Hebron”, para se referirem à entrada do Exército Israelita na cidade quando Israel ocupou uma grande parte da Cisjordânia, depois da Guerra dos 6 dias, em 1967. Noam Arnon, o porta-voz da comunidade judaica de Hebron vai mais longe, em entrevista à Al Jazeera:

“Acho que a comunidade árabe aqui podia viver pacificamente desde que esqueça esta ideia de identidade palestiniana. Todo o conceito de identidade palestiniana foi criado com o objetivo de destruir o estado judaico.” – Noam Arnon

Hisham deixa-nos de novo na Old City.

Ricardo – Vamos encontrar.

Hisham – Adeus.

Maria – Obrigado por tudo.

Mas antes de voltarmos a Ramallah, havia um sítio que tínhamos de visitar.

Ricardo – Estamos agora a entrar para o checkpoint que está à entrada da Shuhada street.

Maria – Ricardo, é melhor desligares.

Ricardo – Porquê?

Maria – Porque aqui não é fácil. Não é como há bocado.

Ricardo – Porquê?

Maria – Não sei.

Ricardo – Mas há bocado estava com isto e… nem estou com o filtro do microfone.

Estávamos com medo de passar. Tínhamos uma jaula enorme à nossa frente e soldados com espingardas a vigiar-nos com o olhar. Era como se estivéssemos a entrar numa prisão.

Ricardo – Bora? Queres passar?

Maria – Diz “no passage” [sem passagem], portanto. Se calhar temos de pedir a alguém.

Ricardo – Não, acho que é… “The passage from” [a passagem é feita por]… Aqui?

Soldado – Fala inglês?

Ricardo – Sim.

Soldado – Fala hebraico?

Ricardo – Falo inglês.

Soldado – Ponha a sua mochila na mesa e tire todos os seus objetos metálicos dos bolsos.

Ricardo – Aqui?

Soldado – Ponha na mesa.

Ricardo – Ok. E depois? [ouve-se uma buzina]

Soldado – Tem um cinto?

Ricardo – Sim.

Soldado – Tire-o.

Ricardo – Aqui?

Soldado – Dê-me o seu passaporte.

Ricardo – Tens aí, Maria? Os dois? Também precisa do visa?

Soldado – Ok, pode passar.

Ricardo – Obrigado.

Maria – Posso passar? [ouve-se uma buzina]

Ricardo – Deves ter…

Soldado – Tudo bem.

Ricardo – Ok? Obrigado.

Passamos. E entramos numa cidade fantasma.

Maria – A rua está completamente vazia. As únicas pessoas que estão na rua são soldados.

Ricardo – Todas as portas e lojas estão fechadas.

Quase ninguém passava na rua a não ser dezenas de soldados, que davam a sensação de que estávamos numa zona de guerra. Se de um lado da cidade, na rua ao lado, éramos parados para conversar a cada 10 passos, aqui, tudo era diferente. Passava um ou outro carro por nós, abrandava o ritmo e olhava, desconfiado, mas pouco mais. Um grupo de miúdos reunia-se ali perto. Todos com o topo da cabeça tapada com uma kipah – um pequeno chapéu usado por alguns judeus e por eclesiásticos católicos para cobrir o alto da cabeça, e de cachos de cabelo compridos nas laterais, os chamados peiot, comum nos judeus ortodoxos. Os olhares eram de desconfiança.

Foi o único sítio em toda a viagem em que senti medo. Por vezes, o silêncio assusta mais do que uma granada, uma explosão, ou o som de um tiro a meia dúzia de metros.

A Shuhada street é uma rua larga, arranjada em alguns trechos, com pinturas nas paredes. Uma escola ao lado esquerdo – a tal escola, que antes tinha sido uma escola palestiniana, é o único sítio onde vemos pessoas. Umas crianças brincam juntas, ao fundo. E a religião, e a bíblia, estão escancaradas nas paredes da escola.

Maria – Nós estamos ao pé de uma escola. E nessa escola as paredes estão todas pintadas com imagens supostamente da Bíblia e em cima diz “Raízes do povo judeu, dos tempos da bíblia. Hebron, cidade dos patriarcas e das matriarcas, capital da Judeia e sítio do reino de David”. Mais à frente tem uma outra ilustração de pessoas na cidade de Hebron, a andarem na rua e por cima tem uma outra placa que diz: “Comunidade judaica século XX até XIV. Hebron, uma das quatro cidades da terra de Israel, a comunidade da Torah, caridade e bondade”. Depois andando mais uns passos, uma nova ilustração, em que se vê parte da cidade de Hebron, parte dela destruída. E por cima dessa ilustração tem uma outra placa que diz: “Destruição, os motins de 1929. Árabes e outros assassinam judeus. A comunidade foi desalojada e destruída. Estamos a andar para a última ilustração. Nessa última ilustração estão pessoas a andar normalmente na rua e estão três soldados ao lado dessas pessoas no meio da rua e ao fundo vê-se a bandeira de Israel. Está uma placa que diz “Libertação, retorno, reconstrução. 1967, libertação de Hebron e restabelecimento da sua comunidade judaica”. Mais à frente tem uma citação que diz: “As crianças voltaram à sua fronteira”. Aparentemente é uma citação da Torah.

Passada a escola, não encontrámos mais pessoas na rua, além de soldados. Vê-se uma ou outra casas palestinianas no meio das centenas israelitas. Resistem. Protegem as janelas com grades, e uma delas tem uma faixa onde se lê: “Cuidado, isto foi roubado por Israel”.

A diferença entre sair da Shuhada street e voltar a entrar em terra em que toda a gente pode estar é gigante. As pessoas já convivem, já se vêem sorrisos. Tínhamos de nos pôr a caminho da estação para chegar a Hebron. Mas não sem antes sermos confrontados com uma das faces da ocupação. Um soldado aborda-nos.

Soldado – Desculpem. De onde são?

Ricardo – Portugal.

Maria – Portugal.

Soldado – Turistas?

Ricardo – Sim.

Soldado – Cristãos?

Ricardo – Não, somos ateus.

Soldado – Oh, isso é bom.

“This is good”. Ali, era bom ser ateu.

Em Hebron, vive-se a ocupação como em nenhuma outra cidade palestiniana. A rotina de palestinianos e palestinianas acontece dentro de um labirinto, cujas passagens vão sendo controladas pelo exército israelita. Mas a sensação que dá é a de que são mais as portas que se fecham do que aquelas que se abrem. Fecham-se lojas palestinianas, ruas, escolas, casas. Só não se fecha a porta da saída. Essa Israel deixou aberta.

No próximo episódio, voltamos a Ramallah, para falar de algo que é comum na Palestina: crianças e jovens detidas, interrogadas e presas pelas autoridades israelitas.

Vai a apenasfumaca.pt para veres fotografias e mapas que ilustram esta reportagem.

A série “Palestina: histórias de um país ocupado” é escrita pela Maria Almeida, e por mim, Ricardo Ribeiro. Editada pelo Pedro Miguel Santos. A edição de som é feita pelo Bernardo Afonso. Subscreve aqui para receberes os próximos episódios desta série.

O É Apenas Fumaça é produzido por:

Bernardo Afonso

Frederico Raposo

Maria Almeida

Pedro Zuzarte

Pedro Miguel Santos

Sofia Rocha

Tomás Pereira

Tomás Pinho

E por mim, Ricardo Ribeiro

A música do génerico é dos Lotus Fever. Durante este episódio, ouviste também as músicas “Palestinian Heritage” de Naseer Shamma, “Hadi Ya Bahar Hadi” de Abu Arab, e ainda “Tanasim II” e “Hawana”, de Le Trio Joubran,

Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade Cultura e Arte, RUM-Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts.

Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia: questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes. Falar dos temas de que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas.

Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais como esta podes contribuir aqui.