Slowdive: na fluidez sucessiva dos tempos, de olhos postos no céu

Os anos 90 irromperam com bandas e música que herdava o lastro de um rock vivido, impactado pelas circunstâncias sociais, pelos ídolos que se iam formando, os mitos daqueles que partiam, fustigados em vidas que tomavam espirais crescentemente regressivas. Porém, a música vivia-se de uma maneira cada vez mais íntima e emocional; do quarto para os palcos, onde se reuniam grupos de fãs, de irreverência juvenil um tanto ou quanto leviana, eternizando as bandas para lá da vivência do momento.

Os Slowdive cresceram neste ímpeto, embora adquirindo, desde muito cedo, uma identidade própria. Na cidade de Reading, no centro-sul de Inglaterra, Neil Halstead, com dezanove anos, e Rachel Goswell, de dezassete, amigos há mais de uma década, criaram o seu próprio grupo – corria o mês de outubro de 1989. Vozes complementares e guitarras elementares, com uma ocasional pandeireta, cobriam uma luz diferente, distinta do que se fazia no coração do rock empolgante e vibrante, que bebia do blues, do punk e do hard rock que se entoava pelos pubs do Reino Unido. Aos ouvidos destes dois, chegavam Pink Floyd, Joy Division, The Byrds, Cocteau Twins, Jesus and Mary Chain e David Bowie, todos eles munidos de identidades singulares; e inspirando, em medidas e dimensões diferentes, o imaginário musical de Neil e Rachel.

Os primeiros passos foram dados sob um outro nome, Pumpkin Fairies; mas depressa se converteram na formação e denominação que viria a marcar a história musical da década e dos géneros que ajudaram a formar. A Neil e Rachel, juntavam-se o baterista Adrian Sell, o baixista Nick Chaplin e o guitarrista Christian Savill – apesar da insistência do duo inicial em terem uma guitarrista feminina. Savill, também ele com apenas dezanove anos, acabou por levar a melhor, convencendo o colectivo com as suas envolventes cordas, e foi recrutado para os Slowdive. O nome da banda nasce após um sonho do baixista, numa conversa deste com a vocalista, importando a referência ao single de 1982 de uma das bandas preferidas de Rachel, os Siouxsie and the Banshees.

Pouco tempo depois, os resultados das suas experimentações musicais cativaram um dos produtores que assistia a um concerto dos Five Thirty, no qual tocavam a primeira parte. Assim, Steve Walters viria a encaminhar o jovem grupo a assinar com a Creation Records, passo que levou ao lançamento do primeiro EP, Slowdive (1990), e que já apresentava alguma da vertigem e do nevoeiro sensorial que a sua música propunha. A critica recebeu-o de forma francamente positiva.

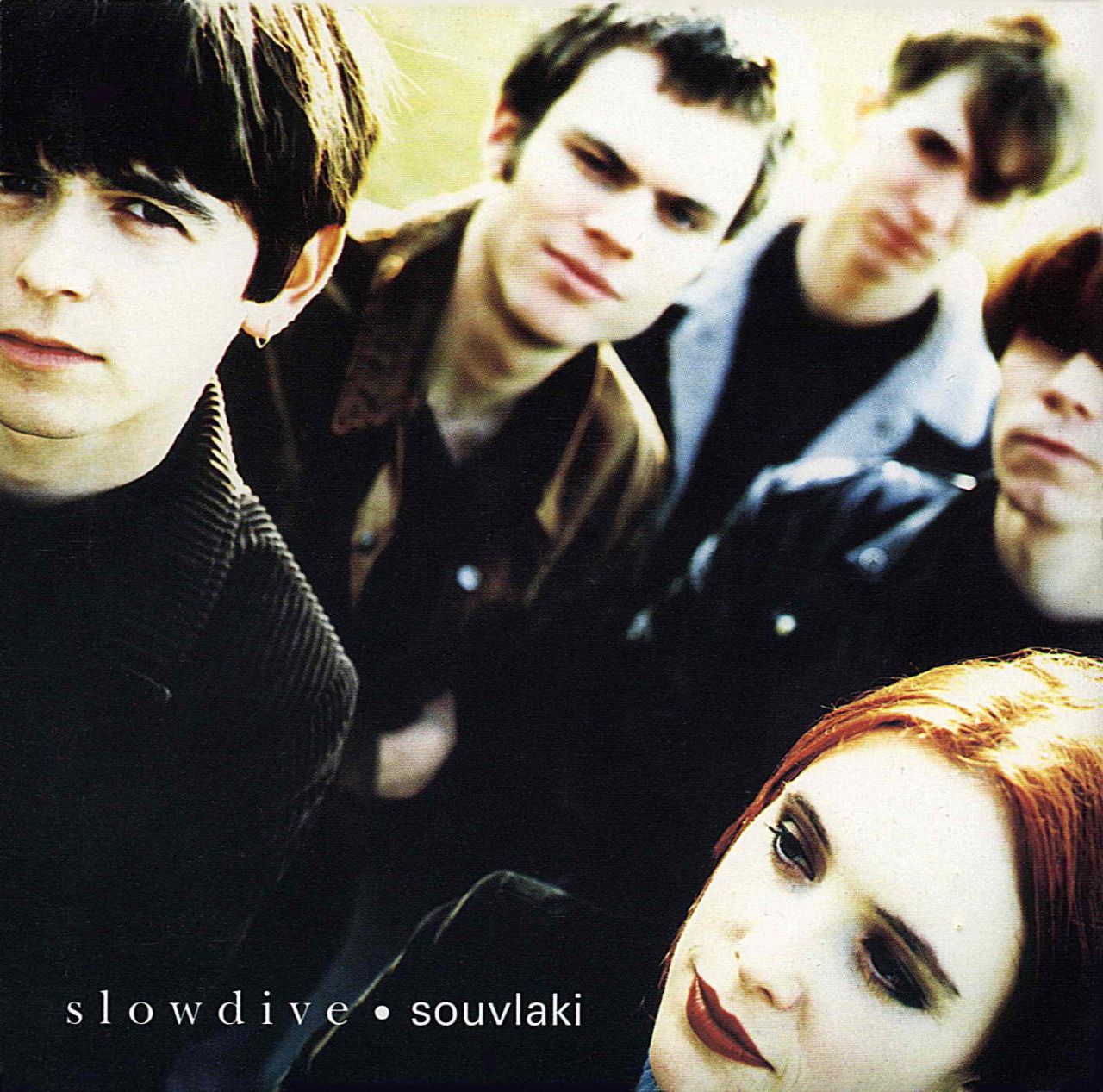

Martyn Goodacre/Getty Images

Pouco depois de acolherem Simon Scott , também ele às portas dos 20 anos, proveniente dos The Charlottes, lançam em Junho o segundo EP – Holding Our Breath – pronúncio do shoegazing por meio dos acordes subliminares e dos vocais etéreos, à imagem do que os My Bloody Valentine e os Ride, seus contemporâneos, vinham fazendo à data. Nessa introspeção de envolvência, a apresentação subtil e algo pueril da banda conduzia a uma percepção algo satirizada pelo segmento da imprensa musical mais fascinado com o nascimento do britpop e a alvorada do grunge.

Nada obstaria, no entanto, o sucesso do experimentalismo constante e abstrato, tanto musical como liricamente, dos Slowdive, que chegaram a setembro com um álbum lançado: Just for a Day autenticava as promessas de um arrojo que distorcia o tempo e as emoções, enquanto fazia os melómanos saborear do bom que é arriscar e extrapolar das realidades de choque do rock mais habitual. O outono traria uma série de concertos pelo Reino Unido, e no ano seguinte toda a Europa viria a testemunhar a tour, que acompanhava o lançamento de Blue Day, colectânea dos três primeiros EP’s da banda. Tudo isto remava contra alguma crítica, que resistia à audácia artística; o grupo ia sentindo a pressão das produtoras, e foi reformulando a música que ia compondo conforme sentia que o devia fazer.

Para afirmarem de vez a sua ousada identidade musical, enviam uma carta ao célebre músico ambient Brian Eno, a solicitar o seu apoio na produção do segundo álbum de estúdio. Apesar de recusar produzir – e como fã do trabalho dos Slowdive até então – aceita colaborar com eles. E é Eno quem ouvimos, por detrás dos efeitos deslumbrantes e mágicos de “Here She Comes“, para além de co-escrever “Sing”. As duas faixas de Souvlaki, lançado no mês de maio de 1993, constituem apenas uma breve amostra do génio musical do álbum. São quarenta minutos e quarenta segundos de vibrações inesquecíveis, que mapearam definitivamente o rumo sensorial dos Slowdive, ousando obstar à vontade das produtoras de enveredar pelo caminho comercial. Até então namorados, Neil e Rachel findaram a sua relação pouco antes do álbum ser colocado à venda, o que levou a que se separassem na redação das músicas do grupo.

Hoje considerada a obra mais essencial da carreira dos Slowdive, e um dos mais importantes clássicos do shoegaze e da dream pop, Souvlaki é montra de uma série de emoções que só a música exímia consegue inventar. Ou não será difícil de descrever a força simultaneamente motivadora e desiludida de “40 Days”, ou a solidão profunda e consolada de “Here She Comes”? Fluindo com melodias de rara beleza, numa digressão embalada a acordes tristes, o álbum vive e faz viver. É testemunho do poder da música.

No mesmo dia que a obra-prima, nasce ainda o EP “Outside Your Room“. A crítica da altura não se encontrava totalmente convencida, fenómeno que voltava a lançar algumas dissensões no seio da banda, e que levaria, também por contingências de calendário, a que o baterista Simon Scott saísse. A aura incerta que pairava neste contexto, apesar de efetuarem uma tournée pelos Estados Unidos, penalizava a própria situação financeira dos membros, e gerava ainda mais instabilidade. Ian McCutcheon chega para substituir Scott na bateria, e acompanha Neil na nova roupagem que pretendia dar à banda: do sonho ao extremo da experiência, do solene aquecer ao ambiental arrefecer do nervo do diferenciado delírio de se querer ser continuamente vanguarda musical.

Foi nesta toada que chegou “Pygmalion”, em fevereiro de 1995, pouco antes da separação dos Slowdive, após serem dispensados pela produtora Creation; isto apesar de sintonizarem, de vez, as mais positivas apreciações da crítica. Um trabalho que marcou o pináculo da propensão de arriscar, de experienciar, de testar e de cruzar astros para lá do céu providenciado nos álbuns anteriores. Para aqueles que gostavam de navegar pelo mundo e pelos monossílabos da melodia e da letra, ficou um legado que nunca pôde ser rompido, à imagem do que tanto se fez e que se perdeu pela fissão de tantos do mundo material e imaterial.

A partir desse ponto, e da dissolução após o mergulho, rumos distintos foram seguidos. Pontualmente, Neil e Rachel produzem alguns trabalhos em conjunto, embora em géneros bem distintos daqueles com que tinham trabalhado. Quer a solo, quer nos Mojave 3, foram várias as colaborações que se foram confirmando e conferindo até ao virar do século e para lá dele.

Numa era em que as redes sociais já se tinham apoderado de quase todo o mundo, não foram poucos os que foram recuperando e partilhando os tesouros escondidos da música, os tais que os anos deixaram passar, mas que não desapareciam nos palcos da perpétua memória. Os verdadeiros clássicos não se esquecem e são revelados pelo tempo; e o tempo tratou bem a discografia dos Slowdive. Até que em 2014, com um simples mas significativo tweet, a banda deu sinal de vida: “here she comes…“.

O improvável regresso veio mesmo a confirmar-se, e os Slowdive percorreram o mundo, passando por Portugal por duas vezes (na terceira edição do Primavera Sound, no Porto; e um ano depois em Paredes de Coura). Em maio de 2016 começam a gravação de um novo disco, que vem a ser lançado o ano passado, a 5 de maio. Slowdive (homónimo, de 2017) levou os fãs numa máquina do tempo para o melhor que tinham feito, para a génese da sua autenticidade musical, em que “Sugar for the Pill” se destacou dos singulares trechos de uma concertada carreira, marcada por ímpetos de energias, de momentos, de vibrações, de estados de espírito e de alma. O novo disco confirma a proeza: o talento mantém-se intocável, numa composição mais dinâmica e com uma produção mais cheia. Uma das bandas que marcou os anos 90 surge com um som que se quer afirmar relevante mais de duas décadas depois, e consegue-o.

Dias 8 e 9 de Março, o nosso país vai ter a oportunidade de ouvir pela primeira vez os Slowdive tocar numa sala nacional em nome próprio. O primeiro dos concertos ocorrerá em Lisboa; a estreia absoluta na capital acontecerá no Lisboa ao Vivo. No dia seguinte, será a vez do Porto poder ouvi-los no Hard Club. Os bilhetes já se encontram disponíveis, e a oportunidade de testemunhar estes concertos assume-se como imperdível. (Atenção que a promotora alterou o horário dos espectáculos: 20h – Dead Sea; 21h – Slowdive).

Actualmente mais compreendidos, e inspiração de muitas e boas experiências musicais e artísticas, os vanguardistas da ambiência musical trouxeram, da sua cidade de Reading, um êxodo de criatividade e de efusividade contemplativa, embora sem nunca deixar de ser assertiva em fins e em consagrações. O seu retorno aos nossos dias é um louvor, uma nota que os céus sincronizaram daquilo que, dos próprios céus, se escreveu e se ouviu da autoria dos Slowdive. Depois do etéreo ter sido conquistado e assumido, desafiar esses céus, ousar repeti-los, dá por vezes às bandas que regressam uma aura de desconfiança por parte dos seus ouvintes. Afrontar aquilo que de idílico se tem é confrontar cânones, barreiras, fronteiras. Contudo, e no regresso desses britânicos, recebemo-los com uma vénia audível, também ela, nesses tais céus que souberam interpretar e murmurar. Com eles, murmuramos um regresso ao mais lírico, ao mais experimental, ao mais íntimo e sensacional do nosso espírito sensorial. Que bem sabe tê-los de volta.

Artigo colaborativo de Lucas Brandão e Tiago Mendes