“Death Stranding”, jogo de Hideo Kojima: a morte como catalisador da vida

Único. Death Stranding quebra todas as barreiras de género e não oferece o cansaço que o mercado exige, mas uma visão que faltava. Não é todos os dias que se vê um jogo de grande orçamento vestir tão humilde e confiantemente as funções da arte. Esta é uma peça grandiosa de ficção científica de autor imersa no estilo muito próprio e peculiar do lendário Hideo Kojima. O tema — a conexão — é estabelecido muito cedo e acompanha-nos do início ao fim, onde se vai desdobrar como parte de um novo prolóquio.

A história do jogo é convoluta, inicia-se muito suavemente expondo as leis do universo de jogo e a informação acerca do mundo pós-apocalíptico devastado pelo evento conhecido como Maré da Morte, depois arrasta-se grosseiramente até ao final do jogo, onde é descarregada de uma só vez. A escrita é muito segura e, apesar de haver simbolismos mais escondidos, apresenta-se sempre de forma cuidadosa e simples, como se tivesse medo de que ficasse algo por entender. Devido a este fenómeno é comum ouvirmos frases como “já vais perceber tudo”, “deixa-me explicar” ou “estive a investigar e…”, que são bordões bem pouco eloquentes. Há o episódio nove, cuja escrita está muito abaixo do restante jogo e Higgs (Troy Baker), o “vilão principal”, decerto a personagem mais fraca, que mesmo tendo alguns dos momentos mais interessantes do jogo e uma boa história de fundo está mal integrada e parece forçada. A escrita ganha muito nas entrevistas e emails que recebemos ao longo do jogo, é aqui que encontramos histórias pessoais e detalhes narrativos do fascinante mundo de Death Stranding. O final também está bastante coerente e, até certo ponto, impressionante, ainda que mude bruscamente de direção duas vezes, fazendo do fio condutor uma verga manobrável. A verdade é que está tudo bem ligado e o jogo transmite perfeitamente a mensagem que quer, mesmo assim, tem dificuldades em equilibrar a mensagem com a história de grandes dimensões catárticas numa fração de denominadores iguais.

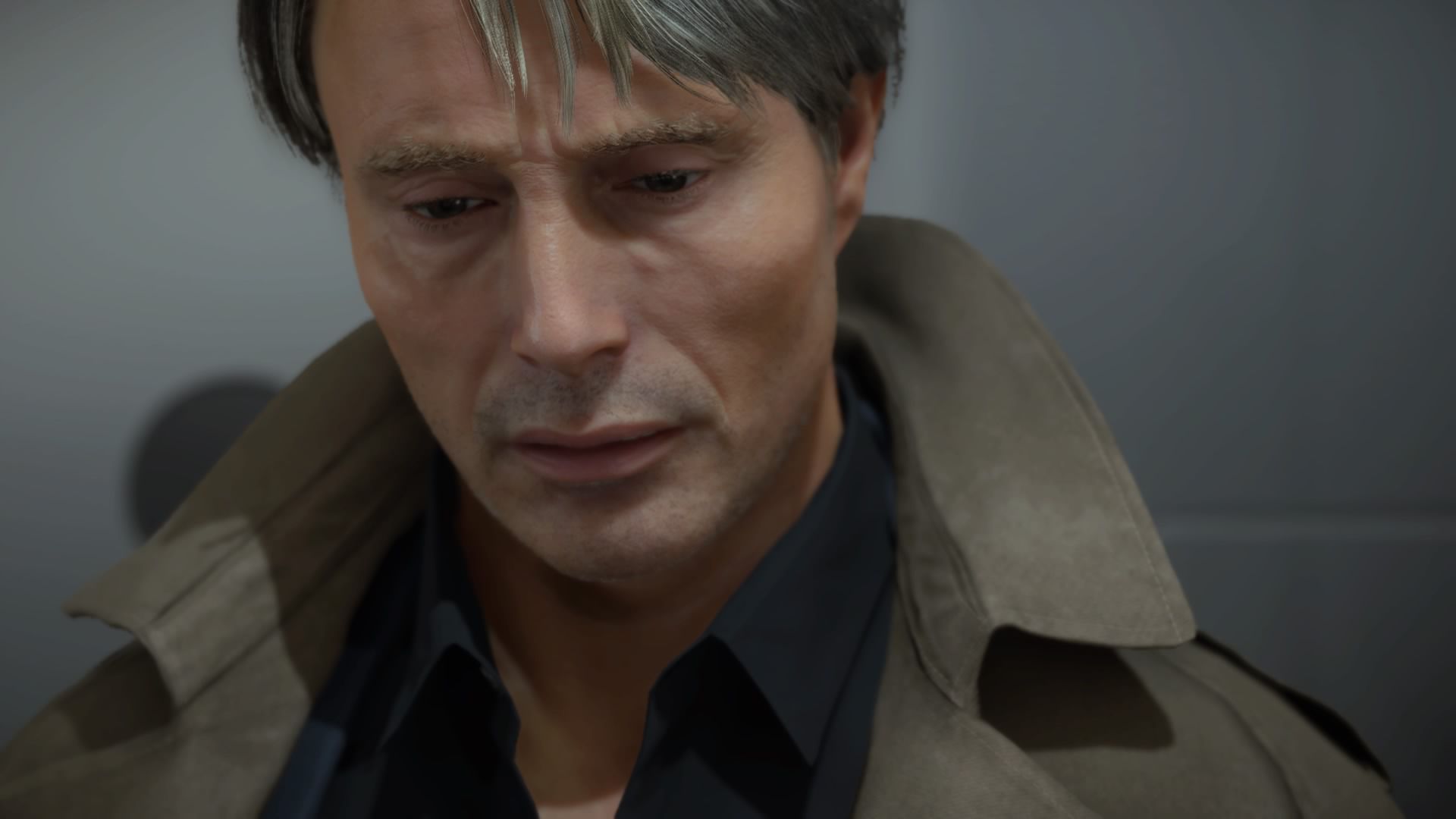

Graficamente, o jogo da Kojima Productions é bastante competente. As animações são sublimes: os tropeções, as mãos a apoiarem-se no chão, os tiques de ajeitar a carga etc. estão muito bem conseguidos; a sempre infame vegetação está bem; os modelos são ótimos, sobretudo os dos elementos naturais do cenário; a iluminação é fenomenal, especialmente nas cinemáticas, onde até a refração da luz no vidro dá nas vistas; as sombras são perfeitas; as paisagens variadas inspiradas na natureza islandesa são belíssimas; e a recriação de terreno acidentado é excecional. Note-se também a física capaz e a cinematografia de alta qualidade, com uma composição cuidada e bom uso de planos próximos, como é típico de Kojima. Porém, há algumas falhas, como certas animações faciais nalgumas cinemáticas, casos esporádicos de dessincronização labial, texturas menos boas, pop-ups, problemas de serrilhamento, efeitos de fogo que podiam ser melhores e uma deteção da colisão imperfeita demasiado frequente.

Quando à jogabilidade, esta centra-se em fazer entregas de cargas pelo cenário agreste, evitando os perigos humanos e paranormais pelo caminho. O ato de caminhar é diferente de qualquer outro jogo, o equilíbrio conta e se não nos equilibrarmos devidamente ou dividirmos bem a carga nas costas vamos cair e danificar os bens. As encomendas devem ser entregues para progredir no jogo a nível narrativo e de desenvolvimento de personagem, que vai ganhando equipamento a um ritmo estável e altamente alongado — mesmo com 50 horas de jogo é possível ainda estar a desbloquear equipamentos novos. Estes incluem consumíveis, armas letais e não-letais, veículos, engenhocas tecnológicas com mil e um propósitos e muito mais.

A jogabilidade é bastante variada, mesmo com a maior parte do tempo dedicada a entregas, há um sistema de combate híbrido com ação e furtividade, com a parte da ação a funcionar bem na maior parte das vezes, sobretudo no combate corpo a corpo com o uso da corda (o tão falado strand, que só é usada para desviar ataques de inimigos ou amarrá-los) e da própria carga, que pode ser arremessada. Fugir também é sempre uma opção muito viável e que causa alguns momentos mais agitados. A parte furtiva é monótona a nível de opções contra as entidades paranormais, já contra os humanos oferece mais dinamismo, ainda que o design de níveis nunca esteja preparado para estes momentos. Há, claro, aspetos mais negativos: o raio de deteção de materiais da autopavimentadora podia ser maior; entrar nos veículos tem uma animação que custa a ver todas as vezes; a ativação do odradek (uma espécie de scanner para terreno, carga e inimigos) tem uma interminável animação obrigatória de dez segundos (deve ter algum loading escondido); os menus são logicamente confusos e quando o jogador ganha velocidade na navegação eles não se adaptam bem, havendo uma falta de atalhos e processos automatizados; e os confrontos com bosses são originais e acesos, mas também pouco fluidos e circulares.

É de louvar a forma como a jogabilidade passa a mensagem do jogo com, por exemplo, as entidades paranormais que nos tentam apanhar, mortos que querem ligar-se ao mundo dos vivos novamente, forjar uma ligação, e com a vertente online, um mundo de entreajuda em rede que, sem contacto direto, nos faz conectar a dezenas de pessoas e mostra o que de melhor há em cada um de nós como jogadores. Este sistema online assíncrono permite a criação de estruturas que aparecem nos mundos dos outros jogadores, facilitando os processos de entregas. Como recompensa, podemos atribuir gostos numa espécie de rede social alternativa, estes gostos do online servem especialmente para transmitir energia positiva aos jogadores, já que o melhoramento dos níveis de habilidade de Sam que daí advém é muito restrito e pouco sentido. Tal como no nunca esquecido Journey, nos créditos finais estão os nomes daqueles com quem nos conectámos, o que espelha a intimidade criada com o próximo, não obstante o anonimato.

O design do mapa aberto é ótimo e atenua um pouco o ciclo extenuante de backtracking que o jogo obriga a fazer, tornando cada passo mais entusiasmante. O ritmo inicial da aventura é extremamente lento e pode custar um pouco a suportar, mas quando aumenta desbloqueamos mais equipamentos e descobrimos novas mecânicas de jogo e Death Stranding ganha novo fôlego. Há alguns traços de jogabilidade emergente, com situações únicas criadas por atos individuais, pelo que cada jogador terá uma aventura distinta e vai deixar muitos detalhes por ver se não fizer por experimentar todas a hipóteses propositadamente.

Um pormenor que incomoda é o facto de as cidades terem milhares de pessoas, de haver um mundo vivo constantemente mencionado, mas nunca se ver partes dessas urbes nem vestígios de ninguém em lado nenhum. O contacto com as grandes populações faz falta e a comunicação com os NPC através de hologramas sabe a pouco. Para a sensação do vazio devastado e da ausência de laços ser corretamente transmitida, faltava a apresentação do oposto — são os contrastes que dão palpabilidade às emoções e o vazio de Death Stranding acaba algo forçado e artificial ao esconder propositadamente os possíveis sentimentos de ligação humana que descreve por texto.

Death Stranding é inequivocamente japonês. Menus sem fim e fugas abruptas ao realismo sem medo de obliterar a suspensão de descrença por uns momentos. Ainda para mais, é um jogo de Kojima, que faz sempre questão de quebrar a quarta parede, contudo, isso não lhe basta, há uns pequenos detalhes em alguns textos secundários que ainda vão mais além, esborratando a linha do que é mesmo quebrar ou não a quarta parede — pode-se dizer que Kojima quebra até uma “quinta parede” nesses segmentos. Nota também para a enorme secção de dicas (são 256!), muito útil, ainda que algumas sejam quase repetidas.

A publicidade integrada é estranha, ver bebidas energéticas verdadeiras no jogo e até a série televisiva de Norman Reedus nunca parece normal, todavia, se isso ajudou a pagar a monumental quantidade de música licenciada, ave!, porque valeu a pena. A banda sonora é qualquer coisa de outro mundo e divide-se em três partes: as músicas licenciadas; as músicas feitas por vários artistas para o jogo, compiladas no álbum Death Stranding: Timefall; e a banda sonora original de Ludvig Forssell. Qualquer uma é incrível e as músicas licenciadas, que tocam estrategicamente durante alguns momentos especiais das entregas ou em certas zonas do mapa, deixam marca. São quase todas do grupo Low Roar e dão muita personalidade ao jogo. A nível de prestações vocais, os atores de alto gabarito cumprem muito bem. Nos efeitos sonoros há, ao bom estilo japonês, um exagero em quantidade, há um efeito sonoro para tudo, o que chega a ser irritante, apesar da boa escolha de sons.

Pelo final do jogo temos cerca de duas horas de elementos esporádicos de jogabilidade minimalista muito interessantes metidos no meio das cinemáticas, que compõem a larga maioria desta secção. Na reta final há também um ambiente que bem podia ser um filme de Terrence Malick. Perseverança humana, continuar a lutar num universo agreste que nos tenta apagar inadvertidamente. Death Stranding faz-nos sentir pequenos, como formigas esmagadas pelo caminhar pateta do cosmos, mas, ao mesmo tempo, mostra a humanidade através de um plano muito próximo, por onde se vê a sua chama conjunta.

Com a sua mensagem positiva e esperançosa, tão importante agora nesta era de divisão em que o espaço entre as pessoas parece dilatar-se progressivamente, o jogo da Kojima Productions é relevante. Com as suas virtudes narrativas e game design genial, esta é uma experiência única, uma obra de arte estufada de alma que deve ser jogada. As expetativas de ser revolucionário foram cumpridas, mas, como jogo, não é perfeito. Atinge os seus objetivos, mas fá-lo desairosamente, pois é um pouco estéril e não comunica com facilidade. Death Stranding não deixa de ser um avanço, uma declaração histórica, um tratado de paz para os videojogos e por isso já está na história. Um jogo desta magnitude orçamental fazer isto é das coisas mais importantes que aconteceram na indústria. A inserção dos videojogos no panorama artístico e cultural está a ser difícil e a demorar mais do que deveria, mas se faltavam x anos para esse fenómeno assentar, depois de Death Stranding já faltam menos.