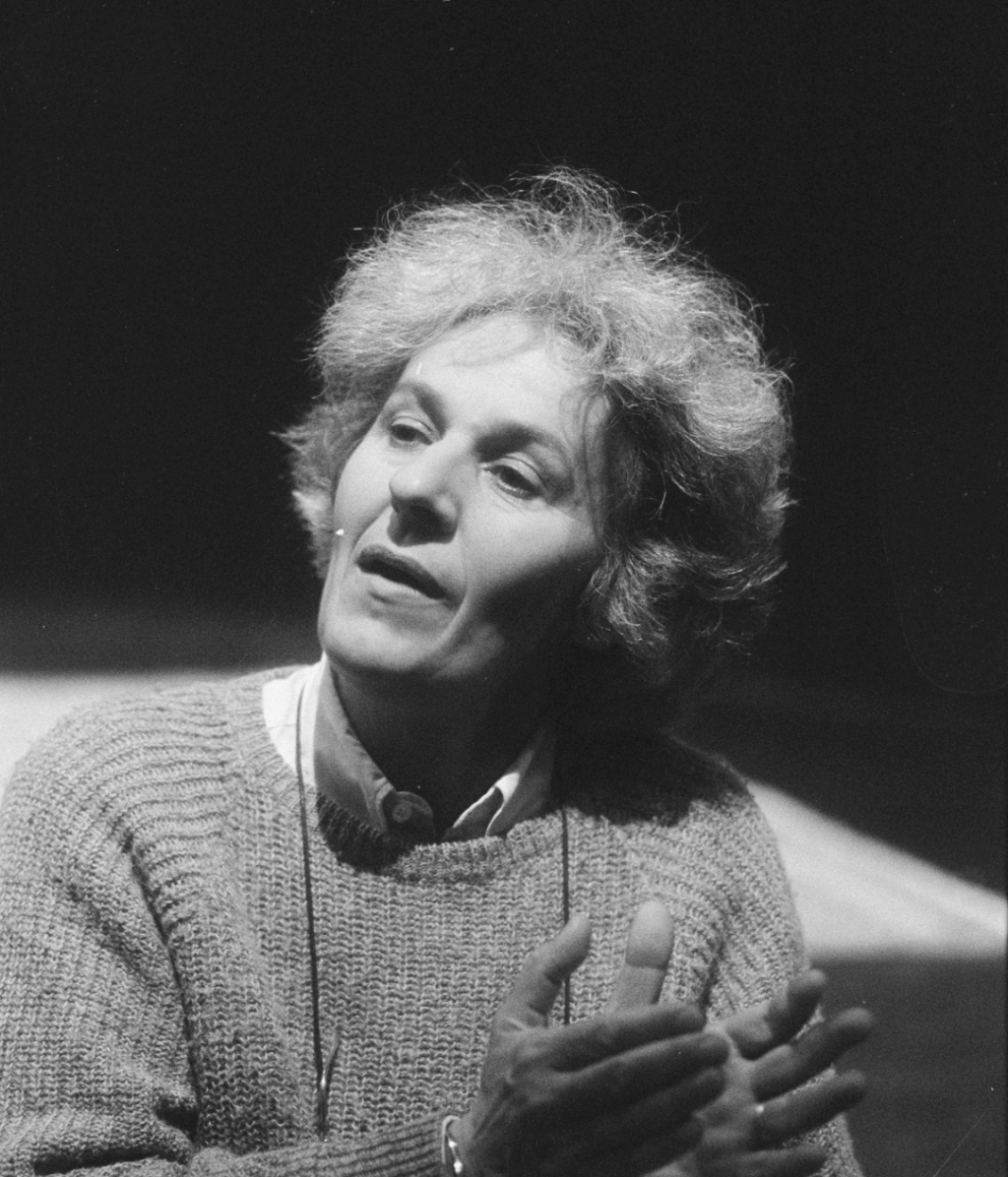

Ariane Mnouchkine, um dos maiores nomes do teatro

Mulher, de origens judaicas, de nacionalidade francesa. Nascida a 3 de março de 1939, Ariane Mnouchkine trata-se de uma das mais notáveis encenadoras do século XX, responsável, ela própria, por ter fundado uma companhia, a célebre Théâtre du Soleil, em 1964. Foi dividindo o seu tempo entre o teatro e o cinema, enquanto ia construindo uma filosofia muito própria de compor e de atuar, saindo dos ditos costumes académicos e arcaicos para um teatro que se queria moderno e interdisciplinar. Resultado este de uma convergência de diálogos e de perspetivas, que pudesse firmar-se quase como um estilo de vida.

Ariane nasceu em Boulogne-sur-Seine, em França, e cresceu numa família de artistas, já que o seu pai era o produtor cinematográfico judaico russo Alexandre Mnouchkine — o nome da sua produtora Ariane Films advém, precisamente, da sua filha — e o seu avô materno Nicholas Hannen era ator. Os seus avós maternos, por serem judaicos, seriam assassinados em Auschwitz. Não obstante, Ariane viria a crescer por Paris, onde estudou na sua Sorbonne psicologia. Entretanto, adquiriria mais experiência no exterior, nomeadamente em Oxford, Inglaterra. Aqui, tornar-se-ia ainda mais sensível para o mundo do teatro, já que se juntaria à sua Oxford University Dramatic Society. De volta a França, no ano de 1959, enquanto continuava na Sorbonne, fundaria a Association Théâtrale des Étudiants de Paris. Concluído o seu período nesta universidade, seguiria para a L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, formalizando a sua dedicação ao teatro. O seu interesse pelo oriente seria reforçado por diversas viagens que fez, tomando conhecimento de práticas e de estilos que a ajudariam a fazer da sua visão artística muito mais ampla e diversa.

Foi nesta sequência que fundaria o conotado Théatrê du Soleil — teatro do Sol, tradução daquilo que o teatro representa para os fundadores — em 1964, aos 25 anos de idade, ao lado de outros colegas seus, como os atores Philippe Léotard, Myrrha Donzenac, Gerard Hardy, Jean-Pierre Tailhade, o também ator e encenador Jean-Claude Penchenant, o professor Georges Donzenac e os designers Roberto Moscoso e Françoise Tournafoud. Sediados numa antiga fábrica de munições — a futura La Cartoucherie, onde se fixariam em 1970 —, em Vincennes, nos arrabaldes de Paris, estes não-profissionais apostaram em criar um teatro com uma dinâmica disruptiva, distinta da que habitualmente se fazia. Bebiam do espírito que fazia ebulir a mentalidade dos mais novos, apostados em dar uma resposta às práticas culturais convencionais.

Com esta iniciativa, Mnouchkine, com uma prática bem física, inspirou-se no seu mestre Jacques Lecoq, pelas atividades circenses, pelo teatro Noh, de origem japonesa e que junta o canto à pantomima (teatro gestual), pelas danças kabuki, também nipónicas e kathakali, de invocação hindu. Um discurso plural e de grande sentido convergente, que traz a dança, a música, a literatura, a pantomima e outras expressões artísticas ao palco. Porém, o grande alimento deste tipo de teatro era mesmo o improviso e o recurso aos impulsos dos artistas, tanto latentes como bem presente. Com isto, quis criar uma dinâmica crítica da sociedade e da política, usando palcos pouco usuais, como ginásios ou celeiros — mais no início, enquanto a fábrica ainda era um espaço de criação. A missão da companhia seria, assim, declarada como o cumprir do sonho de viver, trabalhar, ser feliz e procurar viver com propósitos elevados, na procura do belo e do bom.

Desta forma, pretendia que o teatro deixasse de ser restrito e confinado aos típicos recintos, de forma a quebrar com a fourth wall — a barreira invisível que distancia o espetáculo da sua audiência. Tanto era assim que os camarins eram transparentes e de visibilidade para quem ia assistir a estes eventos e, nas pausas, havia refeições para atores e audiência. Tratava-se de um autêntico teatro público, onde encenador, ator e espectador se fundem numa relação bem mais direta e personalizada. Era o reflexo de uma alma que estava sempre a magicar comos e porquês, denunciando aquilo que considerava iníquo ou injusto. Não obstante, a sua vocação era a de entreter e de fazer do teatro um espetáculo, um Sol.

O processo de ensaio, que obrigava a muito tempo passado entre os seus membros, seria assente numa dinâmica cada vez mais colaborativa — no pensamento e na realização — e envolvente, não-hierarquizada e cujos méritos de uma produção fossem devidamente repartidos entre todos. Desta feita, tanto atores e membros da produção eram pagos da mesma forma e, na ausência de espetáculos, não recebiam. Viviam, assim, em casas partilhadas e com funções domésticas repartidas, à imagem de como era na própria preparação das produções, onde até os atores colaboravam com ideias, sugestões e propostas vindas de competências descobertas ou por se descobrir e auxiliavam a dimensão logística dessas produções.

Este teatro era feito sem nunca esconder as possíveis absorções de músicas e danças ocidentais e orientais e o recurso a marionetes. Com isto, a comunicação para com as audiências seria direta e interativa, transmitindo verdadeiras experiências íntimas, sem deixar evidências de serem interpretações. Tudo isto, claro está, sem deixar de ser provocador e incisivo, quebrando tabus religiosos e sociais. Na própria preparação física dos intervenientes, foi integrado um professor de Educação Física, no início o já mencionado Georges Donzenac, que assegurava a sua integridade para o que as peças exigiam deles.

Mnouchkine incorporava, também fora do trabalho, o seu espírito contestatário. Foi assim quando assinou, ao lado de nomes de referência da sociedade francesa, o Manifeste des 343, onde constavam as mulheres que tinham já abortado e, como tal era ilegal em França, abrir espaço a que pudessem asseverar a sua desobediência civil. De igual modo, foi uma das maiores vozes contra o parque da Eurodisney em Paris, classificando-o de “Chernobyl cultural”. Deste modo, Mnouchkine, a grande líder e orquestradora da companhia, viu os palcos receberem várias adaptações de dramaturgos de referência, desde os clássicos Eurípides — “Ifigénia” — e Ésquilo — a sua triologia oresteia, com “Agamémnon”, “As Coéforas” e “As Euménides”, de forma a aproximá-los e os seus temas da contemporaneidade.

De igual modo, também trouxe os mais próximos do seu tempo, como Molière, seu compatriota – com “Tartuffo” e “Don Juan”, de forma a sugestionar os eventuais fundamentalismos religiosos e a confrontar os tabus e os preceitos que oprimem as mulheres — e William Shakespeare — “Sonho de Uma Noite de Verão”, “Henrique IV”, “Noite de Reis” e “Ricardo II” (estes últimos com a sua encenação e coroadas por uma estética oriental particular, com linguagens visuais e gestuais próprias, como havia feito para os clássicos). Isto sem esquecer a sua estreia no Thêátre du Soleil, com “Les Petits Bourgeois” (1964-65), que adaptou a versão de francês Arthur Adamov da peça de Maxim Gorky, “Capitaine Fracasse” (1965, da obra de Théophile Gautier), “Mephisto” (1979, de Klaus Mann) e, um pouco antes, o seu primeiro sucesso com “A Cozinha”, em 1967, adaptado da peça de Sir Arnold Wesker, e que seria apresentado num circo, juntando mais de 63 mil pessoas. Muitas destas peças chegaram a viajar pelo estrangeiro, como os Estados Unidos.

Para além destas, outras produções originais da companhia foram feitas e precederam as adaptações, já que a criação coletiva era uma das premissas pelas quais a sua atuação mais se caraterizava. Todas elas com um método de ensaio que se estendia por vários meses até conseguir atingir o estado da arte e, enfim, poder proporcionar-se na forma de espetáculo. Foi assim em “L’Âge d’Or” (1975), que abordou a temática da imigração em França com um olhar à la Commedia dell’arte, uma forma de teatro popular datada dos séculos XV a XVIII; em “La Ville parjure ou Le Réveil des Érynies” (1994, uma tragédia com evocações aos clássicos); e em “Et soudain des nuits d’éveil” (1997, com motivos populares e inspirado pelo uso de marionetas, especialmente o teatro bunraku japonês). São convites mais próximos dos nossos tempos a perscrutar pelas fundações mais puras e elementares do teatro, um teatro que, na sua perspetiva em particular, trazia para a frente a realidade política, social e humana, corporizando-a num discurso quase poético.

Exemplos mais recentes desta filosofia são a produção de seis horas “Le Dernier Caravansérail” (2005), uma compilação vasta de cartas e entrevistas de campos de refugiados pelo mundo, que são trazidos para a cena por uma plataforma rolante, à imagem daquilo que são as dinâmicas de emigração/imigração; e “Les Ephemeres” (2009, composto por duas secções de três horas e meia), que, por entre nove meses de improvisações, medita sobre a questão de “se a humanidade acabar em três meses, o que farias?”, viagem feita pelo passado e pelo presente na aceitação de que tudo passa e de que o tempo é o grande devastador. Por estes méritos, seria a primeira a vencer o Europe Theatre Prize, estabelecido em 1987, para além de arrecadar o Prémio Ibsen em 2009, a medalha Goethe em 2011 e o prémio Kyoto, em 2019, na área de Filosofia e Artes.

A francesa envolveu-se, também, no cinema como forma de saciar a sua sede artística. De destaque deste périplo, fica o guião de “L’Homme de Rio” (1964, realizado por Philippe de Broca e protagonizado por Jean-Paul Belmondo), que chegou a ser nomeado nos Óscares e que faz um périplo pela América do Sul. No entanto, também chegou a realizar alguns trabalhos, como “1789 (la révolution doit sʼarrêter à la perfection du bonheur)” (1974), que faz uma abordagem muito própria dos acontecimentos da Revolução Francesa, onde a propriedade falava mais alto que a justiça. Esta não é mais que um olhar a partir do século XXI e uma adaptação do seu sucesso dos palcos, entre Paris e Milão contando, também, com a ilustre presença de malabaristas. Seria o grande mote para a encenadora ganhar uma consciência cívica ainda mais agitada, contra as injustiças e a favor da liberdade. De igual modo, “Molière” (1978, nomeado para o Palme d’Or do Festival de Cannes, e que traça uma biografia aprofundada deste dramaturgo.

Para a televisão, contou com o apoio da dramaturga feminista Hélène Cixous para telefilmes, como “La Nuit Miraculeuse” (1989, em que manequins alusivos à Revolução Francesa ganham vida e se juntam a outras figuras fundamentais na causa dos direitos humanos) e “Tambours sur la Digue” (2003), também importado do palco para contar uma história vivida na Idade Média, numa Ásia imaginada, em que desastres naturais forçam os locais, ao som da bateria, a defenderem-se como podem. Aqui, para captar a dimensão quase epopeica, a companhia decidiu usar marionetas gigantes. Cixous, que se havia tornado na dramaturga oficial da companhia e que havia levado ao palco várias peças de teor oriental, como “L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge (1985, que evoca o genocídio no Camboja, no século XX, embora com um pano de fundo mais recuado no tempo) ou “L’Indiade” (1988).

Ariane Mnnouchkine, uma mulher do teatro. Uma mulher de diálogos, de pontes, de experiências e de saberes cruzados, plurais. Voltada para o seu presente, com uma arma ao alcance de poucos: os palcos e o que eles permitem veicular e exponenciar. O talento da criatividade humana e a magia que acontece quando este entronca com os demais talentos, num processo colaborativo que ambiciona o Sol. O Thêátre du Soleil, que se dirige ao alto e que quer sempre ir mais além, nem que seja dos cânones habituais do ser e fazer teatro. Todos por igual, todos com um papel por desempenhar, mesmo que por força do improviso. É o teatro do Sol plataforma e alcance do verdadeiro sentido do que é a arte. A arte, que prefigura o futuro e que transfigura o passado. A arte, que é presente. É a arte do Sol.