Entrevista. João Mário Grilo: “É suposto o espectador ser uma pessoa diferente quando sai do cinema”

Por estes dias, João Mário Grilo vive dias de extrema intensidade. Como se experimentasse até um momento de transição na sua vida. Um momento de passagem, a passagem do conhecimento, expressão que usará mais adiante para aplicar à paisagem do seu cinema. Em certo sentido, como a percepção de atingir a idade maior do seu cinema. Não só por se desdobrar para atender a apresentações diversas de Vieirarpad, o documentário estreado no início do mês sobre a pintora portuguesa Maria Helena Vieira da Silva e o seu companheiro de longa vida, o húngaro Árpád Szenes. Para além disso, as recentes solicitações ligadas à promoção de Campo de Sangue, a sua nova ficção (a anterior foi Duas Mulheres, em 2009), que adapta o livro homónimo de Dulce Maria Cardoso. Portanto, João Mário não tem um, mas dois filmes que estreiam quase ao mesmo tempo. Talvez por aqui se compreenda a alegria e a redescoberta pela paixão de filmar, de fazer cinema. Uma actividade que há quatro décadas divide com a missão de docente de diversas temáticas de cinema na Universidade Nova de Lisboa.

E do que nos fala o filme? Sim, do “acto de criação”. Bem como da forma como as personagens (ou a sua própria dimensão monstruosa) se apropriam do seu autor. Neste caso, Grilo abre logo, no início, uma porta ao espectador, revelando essa dimensão privilegiada entre o autor e a personagem, mas para tudo baralhar em diferentes momentos. Não deixa de ser curiosa, por esse motivo, a aproximação que o cineasta da Figueira faz ao universo monstruoso de Frankenstein, em particular ao filme A Noiva de Frankenstein, que a personagem de Carloto Cotta assiste no filme. Talvez aí, recorda a cinefilia que esse é justamente um filme em que a interferência do autor (no caso, Mary Shelley) acaba até por nos dar pistas para esta jornada de um falso noir que convoca a mitologia bíblica.

Talvez por isso, a certa altura da nossa entrevista, exclama: “eu agora quero é filmar”. No sentido de que tudo aquilo que fez antes — ensinar, filmar a arquitectura, filmar a pintura, mas não só, lhe revelam agora uma inesperada maturidade. O cinema da maturidade.

A nossa conversa ocorre precisamente neste momento particular em que a promoção destes dois filmes antecede um programa de produção que com este se complementa. No fundo, com a confirmação de um novo projecto documental ligado à pintura, com a biografia de artista portuense de origem argentina, Aurélia de Sousa, para concretizar ainda este ano, e ainda um esboço de ficção que poderá passar pela adaptação do romance de Jorge de Sena, Sinais de Fogo — um projecto com o condão de o transportar à sua juventude na Figueira da Foz, de onde é oriundo e onde decorre a acção do livro.

Não é comum um cineasta português ter dois filmes em exibição ao mesmo tempo… Neste caso, um documentário (Vieirarpad) e uma ficção (Campo de Sangue). Ainda por cima, o João Mário Grilo não é um cineasta que filma com tanta regularidade. Imagino que esteja a viver um momento muito particular para si.

Isto foi uma casualidade. São filmes diferentes que se conjugam até por sistemas de exibição diferentes. Não houve aqui nenhuma concertação. Por casualidade, os filmes tiveram até para sair na mesma altura. Algo que me parecia ser um pesadelo. Já é um pesadelo como é agora. E se tivesse acontecido teria sido avassalador. Nem era possível. Mas sobre o contexto, acho que existe uma linha entre estes dois filmes. Estes filmes foram importantes no sentido de procurar direcções.

Sim, curiosamente, parece-me que ambos têm coisas em comum.

E pode ser interessante vê-los em proximidade, diria eu. No meu caso, por uma razão ou por outra, ando há um mês a vê-los. Seja em projeções ou apresentações, em que vejo bocados de filmes. Estou expectante para saber como as pessoas reagem ao filme em sala. Portanto, noto que há qualquer coisa que se passa. É algo que está nos filmes e que levanta uma questão de ordem teórica, digamos assim.

De que questão se trata?

Trata-se de um problema de maturidade. Algo que em Portugal chega muito tarde. penso que a maturidade no cinema surge ao fim de um certo número de filmes. Também acho que a vida de um cineasta, ou de um artista, é limitada. Podem filmar até muito tarde como no caso do [Manoel de] Oliveira. Mas essa maturidade chega ao fim de um certo número de filmes. Ou seja, têm de se filmar muito. Embora ache que essa maturidade também tem a ver com a idade.

No seu caso, Vieirarpad, surge na sequência de um período em que fez vários documentários. Já a ficção sim, pois a última que fez foi quase há mais de dez anos. Será que esses diferentes tempos de que fala têm também a ver com isso?

Atenção, os documentários foram, para mim, muito importantes. Aliás há um documentário que foi mesmo estruturante — o documentário do Ribeiro Telles [A Vossa Casa – Paisagens de Gonçalo Ribeiro Telles, 2016].

Sim, passou na televisão há uns dois anos, durante a pandemia…

O Ribeiro Telles tem uma ideia muito forte para esse documentário. Uma ideia que foi partilhando comigo. Aliás, no início do documentário faço-lhe a pergunta: se fizesse um documentário sobre a obra dele, o que faria? Na verdade, essa é também a pergunta que faço à Vieira e ao Árpád, mesmo que não seja fisicamente possível. Seja como for, esteve na origem do projeto do documentário. Quer dizer tentei adivinhar um bocadinho a resposta pelo tipo de materiais que me chegaram. E a esta tal pergunta Ribeiro Telles respondeu (e isso está no filme, logo no princípio do filme): “faria só paisagens, uma atrás da outra”.

Ainda assim, não deixa de existir uma ligação evidente entre o seu documentário, um filme sobre arte, e a ficção que agora mostra, a assumir um tom levemente policial…

Sim, sim. Durante o filme vai sublinhando sistematicamente uma ideia fundamental, que é a ideia da passagem.

Ideia da passagem?

Isso para mim foi fundamental. E nunca mais irei sair daí. É um ponto a que cheguei conduzido por ele [Ribeiro Telles] e porque para mim realmente os filmes são formas de aprender. Filmar é, no fundo, conhecer. Um filme é a passagem de conhecimento, de mim para os outros. O filme é a coisa como eu a conheço nesse momento. Isso para dizer que tanto o Vieirarpad como o Campo de Sangue são filmes marcados, não de uma forma racional, mas instintiva, pela necessidade de fluxo. No caso do Vieirarpad, é para mim a ideia de que o espectador é convidado a fazer parte daquele mundo. E a responsabilidade que eu tenho é de o conduzir para dentro dele. Com alguma racionalidade, embora não seja uma exploração completamente racional. Não há uma voz off que explica tudo. Há muita coisa que é táctil. Vem da pintura, vem da montagem que a pintura vai construindo, em associação com outras coisas. Ela filma a paisagem como se fosse uma miniatura e a pintura como se fosse uma paisagem. Uma ideia que tem a ver com o título do filme que é uma espécie de fusão entre eles os dois.

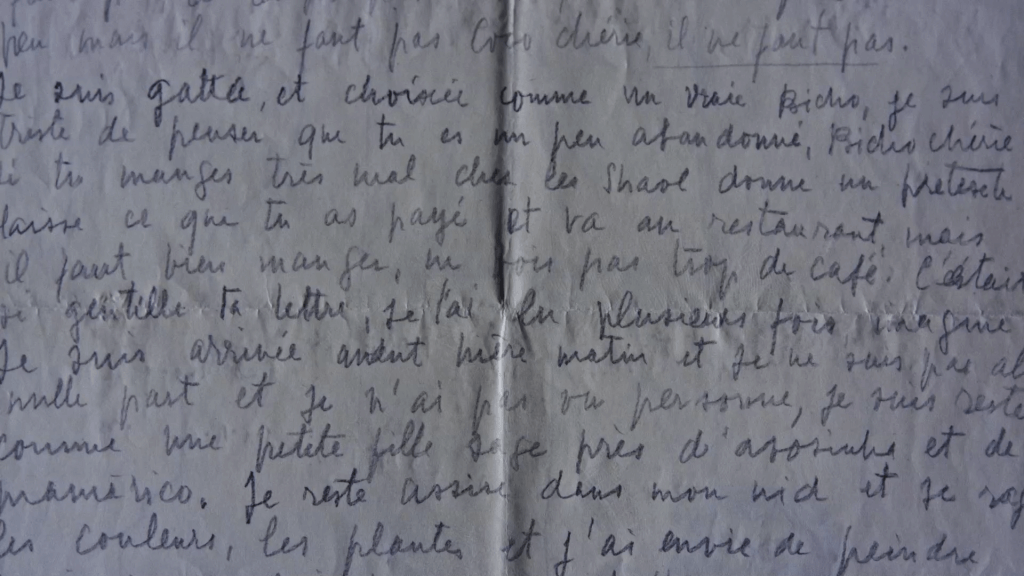

Como sucede com as cartas que parecem estar a dar-nos pistas para o futuro. Que nos guiam, de certa forma.

Sim, isso é o filme do Zé Álvaro [Ma Femme Chamada Bicho, de José Álvaro de Morais, de 1987]: um filme em que a Vieira, mas também o Árpád, acabam por, de certa forma, contaminar.

No sentido em que se vão convidando ao desenrolar do próprio filme…

A ideia de contaminação é uma ideia importante. E é um elemento que entrou também em Campo de Sangue. Não tanto no projeto do filme, mas sobretudo na montagem. A montagem do filme foi uma experiência de abertura. De abertura e de passagem de coisas. O espectador deve-se deixar ir.

A mim pareceu-me que este é um filme que o espectador de hoje se pode surpreender, pois não está preparado para os códigos narrativos habituais. Concorda?

Fico espantado, apesar de tudo, porque acho que temos uma predisposição do espectador em que ele tem que compreender tudo. De que ele tem de compreender o filme. Não sei se as pessoas vão ao cinema vão por uma paixão hermenêutica, de fazer um exercício de compreensão. As pessoas vão ao cinema para serem arrastadas para dentro de uma coisa qualquer. O que eu fiz, na verdade, foi desamarrar o guião das suas armaduras estruturais e tentar fazer uma coisa que ancorasse mais nas personagens, com aquilo que elas transportam.

De que forma sentiu que deveria abordar o romance da Dulce Maria Cardoso?

No meu encontro com o romance da Dulce passámos por cima do guião. Porque a versão do guião com que trabalhámos era uma tentativa de explicar o romance em termos cinematográficos. Portanto, de estruturar o romance. Só que o romance da Dulce é centrado nas personagens. Embora nós nunca saibamos completamente quem elas são. Sabemos o que elas fazem, a ação que têm. Daí a ação ser tão importante porque vai criando esse rasto. Embora nunca se chegue a saber bem quem as pessoas são. Sabe-se o que fizeram e que essa ação tem na origem uma certa identidade, mas a identidade de cada uma delas não é o que está em causa. O que está em causa é o processo. É suposto o espectador ser uma pessoa diferente quando sai do cinema. Como uma espécie de turbina, que é aquilo que os cinemas deveriam fazer.

Nesse sentido, ao ler o romance como definiu o cinema que queria mostrar? Pois senti que o filme aflora, embora de forma muito ténue, vários géneros cinematográficos, sem nunca perder a sua linha. Um pouco como o Fritz Lang. Isso faz algum sentido?

O mais importante é o filme. O filme que se vai fazendo. E o filme segue o seu caminho, que é um caminho forte. Mostrando como a ideia do crime — que está no princípio do filme — é um crime sem sentido. Ou seja, não tem significado. A pessoa que é morta no princípio do filme não é uma personagem do filme. Quer dizer, o que interessa é o crime, não é a pessoa. Isso liga-se com aquilo que estava a dizer à um bocado, que o cinema, para mim, está a perder um bocadinho essa dimensão da preocupação explicar tudo. De contar uma história como se ela fosse um livro. E procurar uma via mais sensorial.

Mas em que sentido?

No sentido de procurar um mundo talvez um pouco “fauvista”. As formas estão lá, mas eu não tenho definição que supostamente teriam. Isto de um ponto de vista mais securizante para o espectador. Ele conduz as coisas e a maneira como elas surgem. O momento de tranquilidade do filme é mesmo o final. No final é dado ao espectador a possibilidade de adquirir um ponto de vista. Acho que o filme termina mesmo no fim mesmo, com aquilo que acontece — e que não interessa agora comentar — e que ainda é essa mancha de sensorialidade, de imprevisto, de desordem que está para fora daquilo que é descritivo e expectável.

E para esse tipo de desordem, sentiu que o Carloto Cotta foi uma escolha imediata?

Não foi uma escolha imediata. Já não sei bem como aconteceu. Mas tinha muito medo desta personagem. E acho que uma escolha errada poderia originar algo de muito terrível na rodagem. Portanto tivemos ambos umas conversas sobre o guião. Até que percebi que havia ali material que era possível, entre mim e ele, negociar uma direcção. Obviamente, uma grande parte do filme pertence-lhe.

Considero o Carloto um dos actores portugueses mais versáteis, não acha?

Acho que o Carloto tem qualquer coisa do James Dean.

Sim, talvez tenha uma fragilidade que nos remete para o Dean.

Acho que o Carloto tem coisas que o (Nicholas) Ray encontrou no James Dean (Fúria de Viver, 1955). É uma fotogenia muito forte, mas a verdadeira fotogenia dele não está ali, está para além disso. E é preciso ter um pouco de coragem para a procurar porque podem-se encontrar precipícios. De alguma maneira, essa personagem é um bocado psicanalítica. Acho que ele fez também um trabalho sobre ele.

É interessante também a analogia que o João Mário faz com o Frankenstein. Com a ideia de monstro.

Claro. Esse é um momento importante. Não tem uma importância narrativa muito grande no filme, mas é evidente que isso marca o personagem, o facto de estar a ver o Frankenstein. Eu vejo-o a ver e isso é mais do que uma simples dimensão que se dá. Porque acho que há entre ele aquela brincadeira que se fez durante a rodagem, que era o “Boris-Carloto”.

Boris-Carloto?! Essa não esperava.

Isso não está no filme, mas na verdade ele interage com o monstro Karloff. Depois achei que na montagem isso não era preciso porque era demasiado. Mas é importante o diálogo que ele tem a seguir com a Dulce que é marcado por essa dimensão da personagem, ou seja entre o escritor e o Frankenstein. E acho que o destino é o mesmo. Esse diálogo marca o destino da Dulce. E é bonito o plano em que vai por detrás dela e lhe diz que não tem de ter medo dela. Isso é uma cena do filme.

Ao longo deste tempo, destes dois filmes, salvo alguma licença sabática, manteve também o seu percurso académico. O que pergunto é que de que forma existe aí algum tipo de comunicação, entre o professor e o cineasta. E de que forma o cineasta contempla também o professor.

Sempre vi a Universidade como forma de me refugiar do cinema, como o cinema uma forma de me refugiar da Universidade.

O refúgio é uma expressão interessante.

Sim. São atmosferas bastante absorventes. Cada uma do seu jeito. Acontece que na minha vida a Universidade sempre foi muito mais refúgio que o cinema. O que não é o que se passa agora. Ou seja, a Universidade transformou-se, por várias razões, também pela minha forma de olhar para ela, de alguma maneira recupera aquilo que o cinema era para mim na altura em que comecei a fazê-lo. Onde sentia que a Universidade era uma paisagem muito mais tranquila e o cinema muito mais efervescente.

Será o cinema então para si um refúgio, no sentido de maior produtividade?

Sim, sim. A Universidade permitia-me ganhar uma espécie de recuo. Permitia pensar na prática do cinema com uma distância, eu diria, securizante. Isso acabou. Nesse sentido, para mim, o cinema é o lugar do exercício de uma poética que eu continuo a tentar instalar. Agora quero é fazer filmes. Encontro no cinema essa espécie de dinâmica que me identifica, essa poética como modelo de quando comecei a ensinar.

Sente que de uma certa forma essa poética se perdeu também em grande parte do cinema que vemos hoje em dia?

Acredito que daqui a algum tempo vamos voltar ao cinema com ecrãs grandes, com uma imagem em que se justifica ir à sala de cinema. Mas hoje nada disso se está a passar. Acho que o mercado do cinema terá de negociar as suas variáveis. E atrair pessoas que neste momento não encontram razão para lá ir.

O seu cinema vai claramente num sentido oposto.

Isto para dizer que o filme Campo de Sangue é um filme à procura de uma forma de superar isso. Pois vai acreditando que o espectador é capaz de coisas que nós não achamos possíveis. Ou seja, visitar o mundo que não é o mundo dessa segurança narrativa. O cinema é uma arte onde a narrativa tropeça na fenomenologia. Isso é toda a dimensão que eu descobri neste filme. Nomeadamente com os actores, onde eu nunca precisei tando deles. Acreditando que isso depois pode conduzir as emoções do espectador de uma forma coerente. O que eu quero dizer com isto é que a coerência do filme não é narrativa, mas é sensorial. Porque eu acredito que a razão puxa para um lado e o espírito puxa para o outro.

Sim, o filme provoca-nos de uma forma que não estava à espera.

Acho que este é um filme marcado pela ideia do movimento. É preciso por as coisas a mexer. E depois deixar que elas sigam o seu caminho. Sendo que ninguém controla esse caminho. Na montagem, a abertura a dizer que o filme tem de se contar sozinho foi total. Isto porque começámos a perceber que havia uma força dentro do filme que apontavam para ligações muito surpreendentes e que tinham um movimento próprio.

Só para terminar. Existem já ideias a navegar na sua cabeça à procura de novos filmes?

Tive um convite fazer um documentário sobre Aurélia de Sousa, uma pintora do Porto, mas nascida no Chile, e que tem um auto-retrato muito famoso. Passam 100 anos sobre a morte dela. É um projeto que me diz muito, sobretudo por ter vivido toda a minha infância e adolescência numa casa rodeado de mulheres. A Aurélia pintou intensamente o ambiente em que viveu. Ora, eu reconheço na pintura dela uma visão que me remete, se calhar, um pouco para o meu primeiro filme. Para além disso, tenho o desenho de uma ficção, baseada em Sinais de Fogo, de Jorge de Sena, um dos romances mais importantes no século XX. Não sei ainda muito bem o que é que vai ser, mas tem a ver com a zona onde nasci e que é o Oeste de Portugal. Sou um habitante dos “sinais de fogo” e tenho vontade de estar nessa paisagem que tem a ver com as minhas origens. Acho que ninguém pode formar isso a não ser eu. Talvez o César [João César Monteiro], que também era da Figueira.

Portanto, de novo, um documentário e uma ficção.

Mas, Paulo, eu passo, do documentário para a ficção na boa. Posso passar dez anos sem fazer ficção. Ou dez anos sem fazer documentário. Para mim, o Vieirarpad é um filme de ficção. Eu acho. Não é um documentário. O Ribeiro Telles filmei como um character, como uma pessoa de ficção. Sou um tipo que aproveita muito aquilo que faço. Todos os documentários deixaram-me uma aprendizagem muito grande.

Que tipo de cinema lhe apetece fazer?

Agora agrada-me cada vez mais um híbrido entre a instalação e o cinema — por exemplo, o cinema do Apichatpong [Weerasethakul] —, no sentido de se revelar como uma experiência mais transfiguradora. Nesse caso, a pintura ensina muito.