Entrevista. Francisco Geraldes: “O futebol é um jogo de resultados mas é também para formar pessoas”

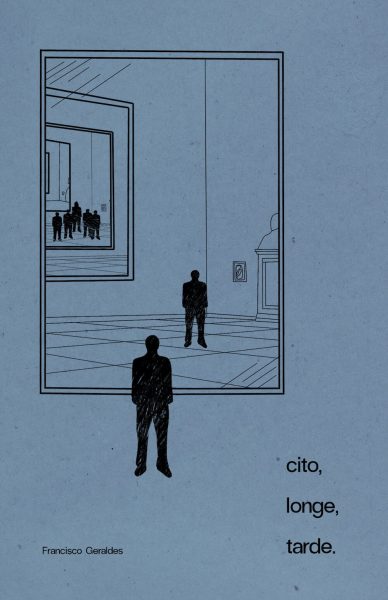

“Cito, Longe, Tarde”. É este o título do primeiro livro de poesia, editado pela Cultura Editora, de Francisco Geraldes. Tem 26 anos e foi formado no Sporting Clube de Portugal, clube conhecido pela academia técnica e humana de desportistas, onde esteve quase 18 anos. Passou também pela Alemanha, no Eintracht de Frankfurt, e pela Grécia, no AEK de Atenas. Agora, é médio ofensivo do Estoril Praia, clube que figura na Primeira Liga do futebol português. De igual modo, é presença assídua na discussão social e política, para além das lides da cultura, da literatura, do cinema e de séries. É, também, desta consciência criativa — talvez fruto da sua posição em campo, propícia a distribuir jogo — que nascem novas oportunidades de ver melhor o mundo, de dar golos e conquistar os três pontos no final do dia.

O que é que move a escrever?

Nas crónicas — duas, que escrevi para a Comunidade Cultura e Arte —, inspirei-me no [Zygmunt] Bauman, em que fiz um paralelismo com o vaso de hortelã que eu tinha na Grécia. Na outra, foi, claro, o tema do racismo, que é o tema que, de todos em que a injustiça está presente, mais me coloca os nervos à flor da pele. Não sei porquê, mas sempre tive muita curiosidade em perceber os contextos, quais as origens, os porquês. Inevitavelmente, cresci num meio onde tudo é fácil. A minha família é estruturada, moro no centro de Lisboa, cresci num colégio, ou seja, cresci numa bolha onde não existem pessoas racializadas.

Através do futebol, tive a oportunidade de, num meio que era diferente dos outros meus círculos (no colégio, etc.), conhecer e estar com pessoas dos mais variados estratos sociais, de diferentes etnias e países, principalmente oriundos de África — Guiné [Bissau], Cabo Verde. Talvez por aí tenha conhecido um pouco do que é a cultura dessas pessoas e me tenha tentado colocar na sua pele e mudado a perspetiva em relação a muita gente desses círculos de pessoas que estão em constante negação, de que as coisas não acontecem, não existem. Temos muito aquela falácia de que, se eu não vejo, as coisas não acontecem, é uma invenção. Eu passei por essa triagem de poder ver para, obviamente, constatar aquilo de que já tinha alguma perceção de existir.

No que toca à poesia, os meus hábitos de leitura são recentes, já que tenho mais hábito de ler prosa. Os meus poemas são, essencialmente, muito existencialistas. Há que ressalvar aqui que eu nunca quis escrever um livro, a minha intenção nunca foi publicá-lo. Apenas fui juntando coisas que fui escrevendo ao longo do tempo, nos últimos três anos, por períodos difíceis ou não por que passava, de coisas que me lembrava. Assumem esse caráter mais melancólico, triste, existencialista porque também vão ao encontro às minhas influências. Comecei muito cedo a ler [Albert] Camus, a ler Jean Meckert, também [Jean-Paul] Sartre, muito [Charles] Bukowski — até tenho um poema cujo título é “Bukowskiano”, que é o que mais gosto, — e também Álvaro de Campos.

Nota-se alguma liberdade métrica entre os teus poemas, sentes-te mais confortável em ser assim, não te impondo tantas regras, ou não pensaste muito nisso?

Não estudei poesia, não sei regras. De certeza que se percebe isso e que alguém que perceba de poesia vá dizer que devia estar de uma determinada forma — não que diga que não é poesia, porque não sei impor limites ao que é. Não me preocupei nada com isso. Aquilo que mais me apraz no livro é que tudo é verdadeiro, tudo foi escrito com um porquê. Não foi um ato de “ah, ok, vou-me sentar e vou escrever aqui alguma coisa, porque tenho de escrever”. Não, foi tudo coincidências ou não de coisas que eu vivi e passaram para o papel.

Pareces ser um autor de convicções, mesmo em diálogos ou em devaneios. Houve algumas que quisesses vincar mais ou a organização dos poemas é espontânea?

No fundo, é aleatória, apesar de tentar dar alguma organização, dar algum nexo a partir do início e do fim, mas, dali pelo meio, não segui nenhuma ordem, até porque não há nenhuma ordem “seguível”.

E quanto aos títulos dos poemas? Há alguns que parecem sair deslocados do seu conteúdo, mas que são sempre intencionais.

Teríamos de ver caso-a-caso, mas foram sempre coisas que achei que poderiam fazer sentido.

Agora, e aproveitando para fazer uma declaração de interesses, já que escreveste duas crónicas para a Comunidade Cultura e Arte, ainda te identificas com este formato ao ponto de continuar a escrevê-las? Quiçá até lançares algo em prosa/ensaios?

Não, eu funciono mesmo com aquilo que me poderá acontecer ou que possa fazer sentido no momento. Neste momento, não tenho perspetivado nada para ser uma segunda obra, muito menos prosa, porque requer muito mais bagagem. Para construir um livro de duzentas ou trezentas páginas, é preciso alguma mestria neste meio e não tanto estar à mercê do devaneio e de juntar aqui coisas pontuais.

No que toca às crónicas, já fui desafiado para escrever, mas sou exclusivamente movido pelo sentimento de ter alguma coisa para dizer. Quando não o tenho, prefiro mesmo estar calado, porque acho que as palavras são mesmo importantes e não gosto de pessoas que falam por falar ou que têm de estar em constante comunicação. O silêncio é uma coisa valiosíssima e tem de ser quebrado quando alguém tem realmente algo a dizer, e também por isso sou uma pessoa muito calada.

“Há uma dissociação muito grande entre o que está do pescoço para cima e do pescoço para baixo. Há uma preocupação enorme com a nutrição, com o ginásio, com fisioterapia, mas o motor disto tudo, se não funcionar — que é a cabeça —, é completamente impossível o corpo alcançar tudo aquilo a que se propõe.”

Desportivamente, quais são as tuas referências?

Não sou aquele tipo de jogador que tem assim uma panóplia de jogadores que admire e nos quais se possa rever. Desde sempre, o meu ídolo é o Zidane, pela forma como jogava, mas pouco mais que isso. Adoro ver futebol, cresci no meio e sei tudo sobre o período em que eu cresci nele. Claro que tenho jogadores que admiro imenso, como o Iniesta e o Xavi, mas não tenho assim ninguém em particular. No entanto, não é o idolatrar, porque eu ligo muito às pessoas extra-futebol e, quando não as conheço, não há aquela ligação de identificar-me com o jogador.

Há algum colega de balneário ou treinador na tua carreira desportiva que tenha puxado pelo teu interesse pelas artes ou por questões sociais?

Nem por isso. Sei que os clubes procuram ter essa vertente social bastante ativa, fazem inúmeras ações com crianças ou com pessoas com deficiências. Essa é uma parte em que o futebol procura ser agregador, envolvendo aqueles que não o podem praticar. Eu já fiz parte de algumas ações com crianças com deficiências, mas, em particular, não houve assim nenhuma pessoa que eu possa identificar.

Quais consideras ser as melhores formas de derrubar o preconceito do jogador de futebol ser ignorante ou não ter uma opinião sobre a sociedade tão válida como outro pessoa da sociedade civil?

Esse preconceito acaba por surgir porque, não de agora mas de há uns tempos para cá, quem jogava futebol era, maioritariamente, de classes sociais mais baixas, que tinham, estruturalmente, mais dificuldades e que viam no futebol uma salvação. Por isso, a educação escolar também não era uma prioridade. Claro que, hoje em dia, os jogadores, normalmente, o discurso é “chapa três”, “mais três pontos na caminhada” ou “levantar a cabeça”, mas acredito também que o futebol está cada vez mais de mão dada com a educação e, por isso, acredito que é uma questão de tempo até que esse preconceito seja quebrado.

Onde é que achas que os próprios clubes e entidades desportivas podem contribuir para que os atletas possam enriquecer a sua formação cultural?

Acho que a formação de clubes (e não só, porque isto é transversal) é das coisas mais importantes, já que, quando se é criança, é-se uma esponja, dado tudo o que vemos e observamos. Escrevi, recentemente, num prefácio de um livro de um amigo meu [“Convocatória”, de Francisco Guimarães] que quando se é criança se pergunta por que é que a relva é verde, por que é que a Lua e o Sol andam para ali; sendo que essas perguntas vão desaparecendo, já que as pessoas, aparentemente, vão perdendo essa curiosidade com o encantar do mundo. A função de um formador, de alguém que é adulto, é fazer com que o espírito de curiosidade da criança se prolongue o maior tempo possível até que ela o deixe de ser, sem que esse espírito se desvaneça. Acredito que é de extrema importância a forma como se criam e se dão os inputs às crianças, porque há muito a questão do “formar para ganhar”, “formar para criar melhores homens” e há clubes que se debatem com isso. Objetivamente, o futebol é um jogo de resultados mas, na minha visão das coisas, e no que toca à formação, é também para formar pessoas e o resultado [desportivo] é um engano.

O incentivo à cultura e à arte tem de acontecer. Tenho uma história curiosa num torneio que tivemos na Holanda. Tivemos cerca de quatro horas em Amesterdão e o pessoal foi todo para o Red Light District. Eu disse-lhes que, como não tinha particular interesse em lá ir, ia ao Museu do Van Gogh e agarrei num colega, o [Hugo] Meira e lá lhe disse: “pá, tu vens comigo, tens de vir comigo, que vais curtir”. Acredito que esse empurrãozinho possa ter ajudado que o Meira, hoje, goste de pintura. Se calhar, ser o meu treinador a fazer isto faria mais sentido, se fosse toda a gente tentar entrar na casa da Anne Frank ou irem todos ao Museu do Van Gogh. Seria, se calhar, mais enriquecedor.

Na tua perspetiva, faz sentido reformar o ensino público em Portugal para os estudantes que queiram ser atletas?

Ao longo do tempo, vou-me cruzando com pessoas que são atletas federados. Por exemplo, natação e ginástica são modalidades nas quais os atletas têm dificuldades em conciliar os estudos com a prática e só mesmo a paixão por aquilo que fazem, ao nível desportivo, é que as permite conciliar as coisas. Lembro-me que tinha uma conhecida que acordava às 05h15 para ir para Alverca nadar para depois voltar para ir à escola. Isto não faz sentido nenhum e acredito que há inúmeras formas dessa pessoa não ter de ir para Alverca nadar e nadar e treinar aqui [em Lisboa, a 30 minutos de Alverca]. Isto é tudo parte de um plano estruturado que a Câmara Municipal de Lisboa, neste caso, devia cumprir e, simplesmente, não acontece.

Tive a sorte de, no futebol, o Sporting ser um clube estruturado nesse sentido. Obviamente, tinha bagagem para isso, já que saía do colégio e ia para o Campo Grande apanhar o autocarro para Alcochete para depois voltar. Era uma coisa estruturada que não acontece em mais lado nenhum. Esse tipo de iniciativas tem de ser fruto de uma intervenção do Estado, já que, ao não acontecer, está a ser negado às pessoas o acesso a esta panóplia de opções e oportunidades que podem ter na vida. Se olharmos degrau a degrau, chegamos à conclusão que conquistamos poucas medalhadas nos Jogos Olímpicos — apesar deste ter sido o melhor ano de sempre no que toca a medalhas —, mas as coisas começam por baixo. Por que é que isto aconteceu? Se andarmos para trás, para tentarmos perceber o que aconteceu, vemos que é aí que as coisas não funcionam.

E os clubes, achas que têm uma estrutura adequada para preparem os atletas para o pós-carreira desportiva?

Não, acho que isso iria despender muitos recursos que os clubes não têm, não há recursos para isso. Isso requer contratar pessoas que sejam capazes de lidar com jovens, numa infraestrutura, e isso, simplesmente, não existe.

Recentemente, uma investigação da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa acompanhou, durante um ano, 94 atletas de várias modalidades no seu pós-carreira. Com um programa de capacitação para um estilo de vida saudável, conseguiu reduzir vários fatores de risco de doenças cardiovasculares e melhorar a saúde mental. Tendo em conta que és futebolista há mais de vinte anos, achas que o desporto se te vindo a preocupar mais com a saúde mental dos atletas?

Não, mas taxativo, completamente.

Não, mas em Portugal, ou na Alemanha e na Grécia, onde tu jogaste, também?

Não, então na Grécia nem se fala. Acho que é tudo muito parecido. Há uma dissociação muito grande entre o que está do pescoço para cima e do pescoço para baixo. Há uma preocupação enorme com a nutrição, com o ginásio, com fisioterapia, mas o motor disto tudo, se não funcionar — que é a cabeça —, é completamente impossível o corpo alcançar tudo aquilo a que se propõe. O trabalho que é feito é muito, muito mau. No entanto, o meio em que cresci, o Sporting, é referenciado do resto, não é regra, é, antes exceção. Mas há tantos clubes, como é que os miúdos saem de casa aos 10 anos, vindo de Braga para Lisboa, e não têm acompanhamento? Isto é surreal. Não falo só de miúdos deslocados, falo de acontecimentos que têm lugar na vivência do dia-a-dia, que são traumas que afligem o quotidiano das pessoas ou uma vida inteira.

A saúde mental é um novelo tão grande e tão complexo que, acredito, toda a gente devia de ter um psicólogo para conversar, para expor, ter alguém profissional com quem falar. A vida é dura, é difícil. [Ainda para mais com exposição mediática], torna-se mais difícil a triplicar. Eu entrei para o “mercado de trabalho” muito mais cedo que os meus amigos e a pressão dos resultados, dos treinos, de tudo isto, o resultado final pode ser catastrófico para a cabeça de um jogador. Tive imensos amigos que, com 14 anos de idade, podendo ter oito anos de clube, chegava uma pessoa ao pé deles e dizia: “olha, para o ano, não voltas, porque achamos que não és bom o suficiente”. Como é que uma criança lida com isso? Como é que se lida com a rejeição? É uma coisa que é mesmo traumática.

Se pudesses convidar pessoas do futebol para se juntar a ti, quem convidarias?

Para formar balneário, era o Cândido Costa. Depois era o Ukra, para a palhaçada. O André Ventura ia à baliza só para levar com as boladas de toda a gente. Era o guarda-redes suplente ou o gajo que levava as águas, por aí. O Diogo Faro é meu amigo, ele era o central. A Guada também jogava bem na minha equipa. Para a minha posição [médio ofensivo], era o João Ferreira, neste não tenho dúvidas. O Paulinho [roupeiro] também era ótimo.

És praticante de mais algum desporto?

Pratico surf quando posso. Já o fiz com maior regularidade, porque estou a intercalar com aulas de piano. Acima de tudo, o surf dá para eu desligar e ligar-me à Natureza, ao estar sozinho, a pensar. Tem muitos elementos com os quais me identifico, como o mar, a quietude. Por isso, é como se fosse uma sessão de relaxamento.

Como é que surgiu o teu gosto pela leitura?

É uma coisa que sempre me foi incutida, tanto no colégio, como em casa. As coisas sempre aconteceram de forma natural. A minha mãe, como a maioria das mães, lia-me histórias quando eu era mais novo e eu comecei por ler livros de animais, ainda tenho aqui um livro das pirâmides do Egito, daquelas coisas mais para crianças. A partir daí, fui lendo, aos poucos. Lembro-me que um livro marcante para mim foi “O Alquimista”, do Paulo Coelho. Foi o empurrão, o momento que realmente me fascinou e me motivou para ler, mas já antes lia essas coisas mais simples.

Tendo em conta que passaste pela Alemanha e pela Grécia, o que é que trouxeste dessas tuas experiências, de um ponto de vista cultural e humano?

Da Grécia, muito pouco. Para já, foram duas experiências bastante negativas, ao nível desportivo, que depois me condicionou a nível pessoal. Claro que Atenas tem muita coisa para visitar e eu visitei bastante. Foi interessante e tal, fui lá ao Partenon, até vi lá um concerto dos Florence & The Machine. Na Alemanha, também fui a Nuremberga, onde o Hitler discursava, mas não foi algo que possa dizer que foi marcante.

Musicalmente, o que é que te enche as medidas?

Para já, não concordo nada com o que dizem, que os DJs e os rappers destruíram o mundo da música. No outro dia, fizeram uma questão parecida ao Martim de Sousa Tavares [no programa A Minha Geração] por que é que a música clássica é tão erudita e tão elitista e como é que ela pode chegar aos mais jovens? E ele estava a dizer isso, que temos de encontrar maneiras de ela chegar a toda a gente, porque não faz sentido uma pessoa vestir-se de gala para ir a um concerto na Gulbenkian e esta visão das coisas, que o rap destrói este mundo, não é assim. Os rappers são poetas, não há dúvida nenhuma disso. Esta coisa do preto e do branco, do bom e do mau, de uma cultura que se diz superior, faz-me muita confusão.

Também por isso eu oiço dos mais variados temas, não sou esquisito. Já fui tanto ao Coliseu de Lisboa ver Ludovico Einaudi, como poderia ir ver o Sam The Kid, mas não fui, porque morava no Porto e não conseguia vir a Lisboa na altura. Cada vez mais oiço rap português e lembro-me do Nerve assim de repente. Tem uma escrita que convido as pessoas a lerem-no, porque está ali uma coisa surreal e que faz sentido. Ele promove noites de poesia, as sessões PURGA, onde lê poemas e convida as pessoas, em meia-hora do fim, em open mic, e é mesmo muito, muito interessante. Já fui e li um dos meus poemas e convido a que explorem isso.

Ainda na música, referiste que estás a ter aulas de piano. O que é que te levou a aprender?

Adoro a sonoridade do piano, sempre gostei, embora seja bastante difícil. Requer uma coordenação enorme, não só visual, porque tenho de estar a olhar para a partitura, mas onde a mão direita toca a velocidade diferente da esquerda, os pés estão nos pedais e é muito complicado desenvolver as qualidades com esta idade.

Tens alguma referência no cinema ou na televisão, entre realizadores, atores e comediantes?

No cinema, o meu realizador preferido é o Terrence Malick. Já referi isto uma ou duas vezes publicamente. Não são filmes fáceis de ver, porque são muito longos e algo parados em relação ao cinema que se faz hoje. O cinema não é diferente das outras vertentes que se procuram vender, no fundo. O que nos é passado são os Avengers e coisas que esgotam bilheteiras mas que, de cinema, tem muito pouco. Lembro-me que o último filme que me marcou, que foi uma coisa incrível, foi o último filme dele, o “Uma Vida Escondida” [“A Hidden Life”, de 2020]. É um soco no estômago inacreditável e que recomendo. É uma história verídica de uma pessoa que se recusa até ao limite em combater pelas SS. No que toca à comédia, embora não seja grande fã do Dave Chappelle, gosto de um ou outro momento dele, como aquilo que ele disse no espetáculo que fez sobre o George Floyd [“8:46”]. Acho que está mesmo genial. Mas o Ricky Gervais e o George Carlin é que são as minhas preferências.

Como é que te informas sobre o que se passa no mundo e com a sociedade?

Não leio jornais nem revistas, não há assim nada de particular que leia, fora as letras gordas dos jornais desportivos, porque tenho de passar por eles de manhã, estão sempre no clube. De resto, não leio rigorosamente mais nada, nem no digital. Ou informo-me pelo telejornal quando estou a jantar ou nas redes sociais, pronto.

Que livros colocarias no Plano Nacional de Leitura?

Apesar de não ter grande noção do que está no Plano Nacional de Leitura, acho que o “Alquimista” [já consta no atual Plano] era importante para os mais pequeninos. O “Estrangeiro”, do Camus, o “Ensaio sobre a Cegueira”, do José Saramago [ambos também constam]. Não sei, há uma panóplia tão grande de livros que são importantes.

Qual é a tua opinião sobre o politicamente correto e o “cancel culture”?

Não sei o que é isso do politicamente correto. As pessoas que são contra acrescentam sempre um “mas” à frente. No outro dia, estava alguém [o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias] a falar na televisão e disse: “o que eu vou dizer não é uma coisa politicamente correta, mas até ganhamos com a pandemia”. Normalmente, as pessoas que são contra o politicamente correto — que acho que é só uma questão de bom senso e de educação, não é mais do que uma invenção, tal como aquelas pessoas que falam no marxismo cultural — tornou-se uma questão porque foi algo que se criou para as pessoas poderem “sair do armário” como defesa para poderem dizer algo que é sabido que não faz sentido e que vai contra aquilo que é de consciência e formas de respeitar o próximo.

Para além do racismo, há algum outro tema que, na política e na sociedade, mexa contigo e te faça investigar mais?

Que esteja em paralelo ou ao mesmo nível do racismo, não.

Como vês a atual conjuntura do futebol nacional e internacional?

Sei que o futebol é dos adeptos, de e para os adeptos. Sempre foi e talvez, aos poucos, esteja a deixar de ser em detrimento dos interesses económicos. É incompreensível que se aceite, por exemplo, fazer um Mundial no Qatar quando já se sabe que pessoas que, lá, morrem a trabalhar e a serem exploradas. É inconcebível isso acontecer. E, lá está, é o futebol a ceder aos interesses económicos, vendem-se clubes a fortunas incalculáveis a árabes que se sabe, de antemão, que são pessoas, alegadamente, criminosas. Os adeptos querem é que a equipa tenha resultados e eu compreendo isso, mas as equipas perdem as suas identidades. Não sou contra que os clubes comprem jogadores que achem que são úteis, mas quem faz isso e por que é que fazem isso. Há inúmeros casos de corrupção, mas há de o ser em todas as modalidades. Não tem a ver com quantias, já que isto vai do futebol principal aos benjamins de Portalegre.

Em que medida(s) é que a pandemia e os seus confinamentos te fizeram enriquecer?

Procuro ter sempre o máximo de tempo para mim. Sempre procurei e faz-me confusão aqueles que dizem que não têm tempo para ler, que não têm tempo para outras coisas. As pessoas têm tempo, é uma questão de prioridades e a forma como as deixaram levar ao longo do tempo. Claro que a pandemia, se calhar, permitiu-me estar mais tempo em casa, mas fiz as mesmas coisas, li as mesmas coisas, treinei, por isso, não mudou assim grande coisa.

Já tens alguma ideia para o teu futuro depois do futebol? Treinar, escrever, ser Secretário de Estado do Desporto ou até Ministro da Cultura? (risos)

Comecei a trilhar caminho para ser treinador. Em que moldes, em que faixa etária? Não sei, sei que quero começar com miúdos, dando seguimento àquilo que foi a nossa conversa. Quero muito ensinar miúdos, começar pelos mais pequeninos, 9-10 anos e depois evoluir e perceber quais é que serão os meus interesses na altura, porque, quase de certeza que, daqui a cinco anos, não serei a mesma pessoa. Eu nem sou o mesmo que acordou hoje de manhã, quanto mais daqui a cinco anos.

Esta entrevista também teve o contributo de Lucas Brandão.