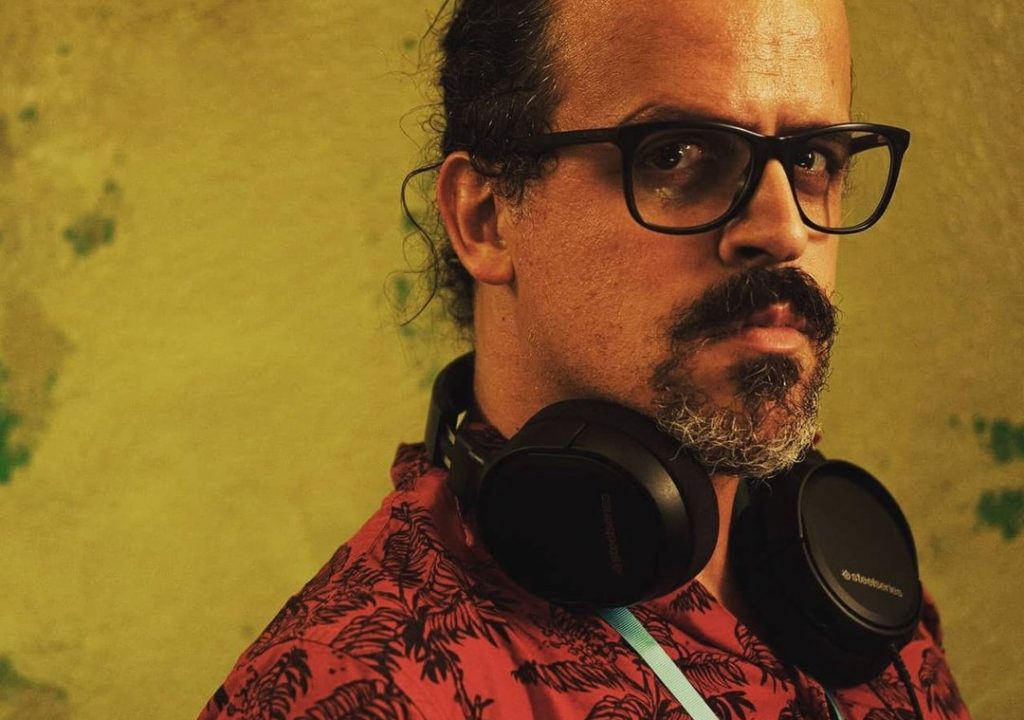

Entrevista. Manuel Pureza: “Todos nós fomos muito felizes a fazer a série Pôr do Sol”

A Comunidade Cultura e Arte falou com Manuel Pureza, realizador de Pôr do Sol, série transmitida ao longo destas últimas quatro semanas, um dia antes do final da sua segunda temporada, final este que chegou aos cinemas. À CCA, asseverou: “todos nós fomos muito felizes a fazer o Pôr do Sol”. De igual modo, reforçou a amizade que une todos os mentores da série e equipa. Não haverá terceira temporada, mas acha curioso como há fãs que ficam verdadeiramente tristes por ver chegar ao fim este fenómeno da televisão portuguesa.

Como surgiu a associação de terminar um conteúdo televisivo nas salas de cinema, em diversos pontos do país? Penso que é algo inédito em Portugal.

Acho que o que queríamos fazer era um final em grande, um final marcante para estes dois anos de Pôr do Sol. Estas duas temporadas foram tão marcantes para nós, enquanto equipa, elenco e público, que foi uma partilha muito grande, especial e particular.

Pensámos que já que tínhamos feito aquela loucura do concerto dos Jesus Quisto, no Maria Matos, que teve uma adesão até um bocado, ridiculamente, grande. Pensamos que, se calhar, as pessoas iam mobilizar-se para partilhar isto em conjunto. Quanto a mim, em boa verdade, a minha formação é em cinema e, em última instância, a experiência social da ida ao cinema é uma coisa que nós, nos últimos tempos, temos, gradualmente, vindo a perder. As pessoas sacam os filmes em casa, os grupos de amigos vêem filmes em casa e já não vão ao cinema. Há menos pessoas a ir. Lembro-me de, em miúdo, haver a ânsia de ires ver um filme que vai estrear, mas já há toda uma geração que não tem tanto isso, como tinham os meus pais, por exemplo — essa experiência social da partilha.

A ideia foi esta: de que maneira podemos tornar esta experiência do último episódio uma experiência, verdadeiramente, de grupo? Isto no sentido de tirar as pessoas de casa, que elas se juntassem numa sala e que os risos se contagiassem uns aos outros. Que nós pudéssemos fazer, no mínimo, o Colombo tremer com risos, o que é uma coisa porreira. Acho que a ideia foi essa: tentar recuperar a experiência social de ir ao cinema para ver um conteúdo do qual um grupo grande gosta, pronto. Acho que é um bocado isso. Surgiu essa ideia e foi muito bem aceite e ainda bem, que a procura foi incrível.

Penso que se poderá dizer que o público do Pôr do Sol é, grosso modo, um público jovem. Como achas que as novas gerações encaram o cinema? Vão mais, vão menos? Seria um público que iria aderir melhor ao ver o fim da sua série no cinema?

Acho que os números dizem que quem vai mais ao cinema são as crianças. Ultimamente, assistimos a isso, os filmes de animação têm outros resultados que os outros filmes não têm. Isso não é, no entanto, revelador ou o retrato do público que vai ao cinema. Acho que há géneros de filmes que levam muitas pessoas ao cinema, famílias, e que levam gerações muitos díspares.

Diria que é um bocado a lógica de eu, de facto, perceber que o Pôr do Sol atinge uma franja de gente que já não vê televisão da mesma maneira que eu, por exemplo, via ou que os meus pais ou os meus avós vêem — era aquela paciência de esperar, de ver o que é que estava a dar na televisão. Não, o público do Pôr do Sol escolhe quando e como quer ver o Pôr do Sol. Se esse é o mesmo público que vai ou não ao cinema, acho que são questões um pouco diferentes, no sentido em que eu quero acreditar, contrariando a tendência, que esta nova geração que agora está na casa dos vintes deveria saber valorizar o cinema. O que acontece é que há uma grande parte de pessoas que prefere o conforto de casa para ver filmes, mas que nunca saberá o que é, por exemplo, o gozo de sair de uma sala de cinema e sair de barriga cheia, como costumo dizer. Isso é uma coisa que acho que é um bocado cíclica.

Dentro de alguns anos, se calhar, vai haver um ou outro ciclo de pessoas que vai adorar o cinema e voltá-lo a colocá-lo em cima. Se pensares nos Estados Unidos, há o Paul Thomas Anderson ou o Tarantino que, de repente, fazem ciclos de cinema. Um deles, o Tarantino, até tem o seu próprio cinema, o “Landmark New Beverly”, onde passa cópias de filmes antigos. Está sempre à pinha porque é uma espécie de revival, quase como se fosse uma coisa de freaks ir ao cinema. Não sei se, eventualmente, esta geração é uma geração que veria um filme do Pôr do Sol no cinema — não sei. Ou se veria um filme qualquer português muito badalado no cinema. Não sei se é uma questão de geração ou uma questão de educação, que é uma coisa um bocadinho mais grave e mais profunda.

Será que as escolas estão ou não estão a ensinar as pessoas a ver filmes, a ver séries e a ler, a gostar de arte e de museus? Não sei se estão, esse é um problema muito mais grave. Enquanto tivermos miúdos enfiados em salas a decorar textos, nunca vão saber o que é um museu, o valor de um museu, um valor de uma pintura ou de uma escultura, não vão.

Depois do impacto da primeira temporada do Pôr do Sol, e no momento em que deram como certa a segunda temporada, sentiram que estavam ou que poderiam correr alguns riscos, principalmente com o aumento do número de episódios?

Sem dúvida. Muitos mesmo. É o medo do segundo álbum da banda. O primeiro álbum podia ter corrido muito bem, o segundo podia sair uma cagada monstra. Normalmente, as bandas, hoje em dia, sobrevivem a dois álbuns. O segundo álbum é tão mau, que as bandas acabam.

Nós gostámos muito uns dos outros. Gosto muito da Andreia, que é a minha mulher, mas também é produtora do Pôr do Sol. Gosto muito, também, do Rui [Melo] e do Henrique [Dias], porque são muito meus amigos. São pessoas em quem confio, pessoas de quem gosto pessoalmente, são amigos e são muito importantes na minha vida. Não queria, portanto, correr o risco de nos chatearmos porque, de repente, estávamos muito confiantes, o segundo álbum foi um fracasso e, agora, o Rui Melo vai fazer um álbum de covers, sozinho, de uma banda de latino-americanos. Isso, aí, ficaria muito deprimido.

Preparámo-nos muito e, até um certo ponto, tivemos calma, e acho que houve uma espécie de ponderação muito incutida uns nos outros. Neste género, “Ah, olha isto”, alguém dizia, “calma, cabe numa novela? Calma. Continua a fazer parte do Pôr do Sol? Calma. É só uma aspiração nossa para fazermos uma coisa de ficção científica? Calma.” Claro que temos a noção que corremos riscos e, por causa disso, quisemos forçar um bocado a barra para fazermos uma coisa mais surpreendente. Acho que, até certo ponto, conseguimos. Mas sempre baixar à terra, percebes?

Já afirmaram na imprensa que, quanto ao futuro da série, não está nada decidido ainda, mas que avançariam, provavelmente, para algo diferente. Uma terceira temporada nos moldes de uma primeira ou segunda seria difícil? Vai haver terceira temporada ou ainda é cedo para falar disso?

Nem é cedo, nem é tarde — acho que não vai haver uma terceira temporada, pronto. Por muito que custe aos fãs, o que é uma coisa tão gira. Nós sentimos estas coisas giras e inéditas para nós: as pessoas ficam tristes, profundamente tristes, por saberem que não vai haver Pôr do Sol.

Isso é sinistro, não faz sentido mas, ao mesmo tempo, também te posso dizer que estava a ver a cópia que passou nos cinemas e estava com uma profunda tristeza. Pensei: “é a última vez que vou ver estas pessoas”. É tão triste. É como se me estivesse a despedir de uns primos que vão emigrar para sempre. Mas sim, estamos a pensar, sobretudo, que queremos continuar a fazer coisas, não nos queremos limitar a fazer o Pôr do Sol. Queremos fazer outras séries, outros projectos. Projectos que estão pensados, uns na onda do nonsense e do humor, que nos caracteriza; outros, se calhar, de outros géneros.

No futuro, eventualmente, se se proporcionassem as condições ideais para regressar ao ambiente do Pôr do Sol, se calhar sim, mas não nos mesmos moldes. Acho que é bom sairmos por cima, não esticar a coisa até ao momento em que haja uma pessoa que diga, “hum, já não tem piada.” Esse é o momento em que mata por completo o bicho e acho que não faz sentido.

O programa do Bruno Nogueira, o “Último a Sair”, foi interessante, porque iniciou, de certo modo, para televisão, aquele tipo de conteúdo satírico que pode, a início, baralhar as pessoas. Jogou no limiar do esbatimento da realidade e da ficção satírica. Notaste que o mesmo aconteceu com o Pôr do Sol? Notaste que, no início, que houve aquela dificuldade das pessoas entenderem o que era, na realidade? Ou que houve dificuldade na definição do conteúdo?

Isso é uma excelente pergunta, na medida em que acho que o humor do “Último a Sair” é uma coisa, francamente, disruptiva, no sentido em que sugere que não se perceba bem se aquilo é real ou mentira. Se estiveres, no entanto, com um bocado de atenção, aos primeiros dois minutos já percebes que aquilo não pode ser verdade. Acho que o Por do Sol é um bocado a mesma coisa mas, como se move no universo da novela, eu acredito que haja pessoas que digam assim — “opá, isto é mesmo uma novela a sério, não é?” — com mais facilidade.

O “Último a Sair” é de tal maneira fora, que não pode ser verdade. Esta sátira, feliz ou infelizmente, até podia ser uma novela normal. Sabemos que há novelas em que as pessoas falam com golfinhos e os golfinhos respondem, e são consideradas novelas sérias. Um cavalo que corre para trás e se chama “Testículo” já não é sério. Aí, a linha é ténue, mas só porque as novelas chegam ao ponto de parecerem um gozo, não é? Fiz novelas durante algum tempo e sei que do que estou a falar, portanto, não cuspo nada no prato que me deu de comer, antes pelo contrário, só que sinto que, de facto, essa linha poderia ser ténue, mas acho que são claras. São sátiras, são sátiras.

Uma das coisas que o Pôr do Sol originou foram expressões de merchandising e até artísticas de forma espontânea. Como olharam para isso? Por exemplo, há o caso da Telma Tavares que, primeiro, criou as t-shirts e, agora, os posters do último episódio no cinema.

Completamente espontânea e foi assustadora. Eu não tinha Twitter. Até ao Pôr do Sol, eu não tinha Twitter. As redes sociais não eram o meu forte. Partilhava no Instagram coisas que via, filmes, exposições e assim, ou parvoíces — confesso que partilhava bastantes parvoíces — e de repente, um dia, com o Pôr do Sol, comecei a ouvir que isto, no Twitter, estava assim muito badalado. Quando abri a conta do Twitter, tive, de repente, 4 mil seguidores, num dia. Fiquei, assim, um bocadinho assustado.

Uma dessas seguidoras era a Telma que, de repente, criou umas meias Bourbon de Linhaça, que tinham umas cerejas em vez de umas raquetes. Pensei: “isto é espectacular”, e mandei-lhe uma mensagem: “olha, isso é lindo”. Ela respondeu: “Ainda bem, gostava de fazer umas t-shirts e tal.” E disse-lhe: “olha, então vamos fazer assim. Vamos reunir aqui nós, para perceber se isso é possível do nosso lado.” Nunca posso decidir as coisas sozinho, ainda bem. Reunimos e pensámos que, se houvesse alguém responsável que não tenhamos de ser nós — porque, nas pequenas produções, temos de ser nós a ser responsáveis por tudo —, tudo bem.

Tenho um bocado esse princípio. Os filmes, as peças de teatro e os concertos devem-nos deixar memórias físicas. Odeio estar num concerto com um telemóvel a tirar fotografias — odeio —, mas gosto de sair de um concerto com a t-shirt da banda. Disso, já gosto porque sei que aquela t-shirt foi conseguida naquele concerto. Se vou a um filme e gosto do filme, se calhar, sou dos gajos que ainda gosta de ter o blu-ray e ter a edição especial que traz um livrinho que explica e tal. Criar memorabilia parece-me um princípio absolutamente fantástico e extraordinário. Quando a Telma, portanto, vem, de repente, dizer assim, “ah, eu gostava de fazer t-shirts do Pôr do Sol”, a minha reacção instintiva foi, “por favor, bora! Vamos fazer isso, como fazemos o melhor?”

Cruzámos, então, a nossa responsável gráfica da série, que fez o logo dos Jesus Quisto e o logo do Pôr do Sol, e cruzámo-la com a Telma. A Telma contribuiu, também, com a suas ideias de design gráfico e, assim, nasceu a Forevers and Evers — uma coisa inacreditável. De repente, só o facto de me ter cruzado com pessoas na rua, com bonés, a dizer “quem matou o Narciso”, para mim, é como se, de repente, alguém da minha família passasse e não soubesse quem essa pessoa é. É um bocadinho isso.

Na primeira temporada, acabaste por referir que os actores estavam um pouco relutantes e ansiosos ao aceitar. Agora, nesta segunda temporada, com a entrada de mais actores e actrizes, notaste esse mesmo nervosismo ou já havia mais calma pelo sucesso da primeira temporada?

Eles não estavam relutantes em aceitar, aceitavam logo. Estavam, sim, relutantes em entrar no plateau e trabalhar — estavam com nervos. Nunca vi um elenco tão nervoso. Nervoso para quê? Para acertar no tom. Isto porque o tom do nonsense, quando bem feito, acho eu, exige uma técnica muito mais apurada do que fazer palhaçadas. Não é, exactamente, o que nós estamos a fazer, apesar de parecer palhaçada. É muito difícil acertar no tom porque, repara, se falares a mais, é boneco; se falares a menos, não se passa nada. Há uma zona cinzenta difícil de encontrar, que é a zona que credibiliza as personagens, a história, o humor, a piada.

Há actores que, manifestamente, são mais rápidos a perceber a piada de um texto, do que outros. Regra geral, nós até tínhamos um elenco bastante rápido a perceber qual é que era a piada dos textos porque eram riquíssimos. Mas por que razão é que os actores e as actrizes estavam nervosos? Se tu desperdiças a piada porque não a percebeste, e se não a usas em teu favor, torna-se difícil. É tão simples como isto, se tu propões à Gabriela Barros fazer uma terceira gémea, e a terceira gémea que sai é a Salomé, no ponto, é mesmo difícil. Acho dificílimo ter o talento da Gabriela Barros uma vez no mundo, acho que ela é única e incrível, mas é porque não deixa cair nenhuma piada. Não desperdiça, aproveita todas, vai a todas com a mesma garra. Acho que, na mesma, tive um elenco nervosíssimo, com muito medo de falhar, porque, ao contrário dos outros trabalhos, aquilo que justifica tu aceitares este trabalho não é o dinheiro que vais ganhar ao final do projecto. Podes sempre dizer “que se lixe, mas ganho x de dinheiro.” Mas aqui não, não é isso. O que justifica é, caramba, isto está a marcar uma geração. Acho que é um bocado isso, sinceramente.

Estou a dizer isto agora, porque a segunda temporada já está a acabar e correu bem. Se tivesse corrido mal, não estava a fazer esta entrevista. Mas é aquela coisa — isto, de facto, está a marcar uma geração. Um dos elogios mais bonitos que fizeram a esta série, para mim, pessoalmente, é que era o “Herman Enciclopédia” desta geração. Porque, para mim, o “Herman Enciclopédia” representou os píncaros dos píncaros do humor. Para mim, o “Tal Canal” e, sobretudo, o “Herman Enciclopédia”, que já tinha idade para perceber, praticamente, tudo o que dali vinha.

Mas achas que já faltava, na televisão portuguesa, um conteúdo de humor com um prisma totalmente diferente, diário e, principalmente, em horário nobre, depois do telejornal?

Repara. Os Gato Fedorento vieram e foi incrível. Certo? Concordamos? Achei inacreditável. Toda a gente andava com o sketch do “segue, segue, segue, segue” e o Lopes da Silva. Toda a gente sabia. É um bocado a mesma lógica do Pôr do Sol. Toda a gente sabe o “Sunny beaches e mariske” e, neste momento, toda a gente sabe cantar o “Portugals”. Tudo bem. Mas, por exemplo, o Bruno Nogueira fez coisas, talvez, um bocadinho mais diferentes e que, também, foram marcantes. Eu acho que são pontos, uns mais de nicho, outros que acertam numa camada mais abrangente. Acho que o Pôr do Sol, até a um certo ponto, é de nicho, só que é um nicho muito grande, estás a ver? É um nicho que anda escondido e que não vê televisão como o resto pessoas vêem.

Mas é o facto de ser diário e em horário nobre, também. E o facto de não descurar a cultura popular.

Pois, eu acho que sim, e tem a ver com o timing da coisa. Há dois anos que nós estamos fechados em casa, um bocadinho tristes e, de repente, neste anos de abertura, temos um Verão espectacular e toda a gente vai para festas. De repente, se puderes estar numa festa a dizer uma piada que até tem algum sucesso num grupo, e se puderes ir ao Pôr do Sol sacar algumas piadas para usares durante a noite, espectacular. No início, na primeira temporada, diziam assim, “ah, é tão bom as pessoas rirem-se, sobretudo agora, que estamos na pandemia. Faz tanta falta rir.” Faz falta rir, sempre. Com pandemia ou sem pandemia. A cena é que nós aproveitámos aqui uma altura em que a malta sai de casa outra vez, tem de ir à noite, se calhar, engatar um homem, engatar uma mulher, engatar as duas coisas ao mesmo tempo, e se disseres assim, “eu sou alérgico a homens, cada vez que vejo homens nus incha-me o pénis”. Se usares essa frase do Simão, se calhar tens sucesso essa noite com homens, mulheres, cães, gatos, pardais, não sei, não faço ideia.

Acho que nós quisemos partir de uma altura, de uma conjuntura muito fixe para nós, e não queria menosprezar uma coisa que me parece muito importante. Cada um de nós os 4, e de nós 75 — a minha equipa artística — que fizemos esta coisa acontecer, na prática, fomos muito importantes. Normalmente, por uma questão de literacia do que se está a dizer, as pessoas dizem a equipa artística e a equipa técnica. Eu não gosto de dividir. Para mim, a equipa artística é a equipa toda. Se eu não tivesse o talento da luz, do som, da montagem, neste produto, não chegávamos lá. Tudo o que está no Pôr do Sol acho que, tecnicamente, está bem feito. E até posso pôr de lado a realização. Se a realização falhasse, se calhar, até passava pelas gotas da chuva porque tudo o resto, toda a gente que trabalhou este projecto fez o melhor que sabe fazer. Isso, para mim, é absolutamente incrível e inacreditável.

A cultura pop misturada com a cultura popular foi das coisas que mais bem funcionou na série. É divertido e, a mesmo tempo, as pessoas revêem-se ali, num ponto ou outro. Vai desde o Toy, que virou fenómeno pop, até ao puto que quer ser youtuber. Esse trabalho foi exclusivo do argumentista ou já havia uma estratégia de equipa para ser assim? Tiveram de ir ao baú, para resgatar esses fenómenos do mundo da portugalidade, para contrabalançá-los com fenómenos mais do quotidiano, como o José Cid ou a Dulce pontes versus MB Way ou os youtubers, por exemplo?

Acho que, felizmente, nenhuma área, nenhum do talento, foi deixada à solta, sozinho. É óbvio que amo, de paixão, tudo o que o Henrique escreve em termos de humor, porque ele é um génio. É, de facto, um génio. Acho que a nossa responsabilidade — nós, os outros — foi plantar ideias para que ele, depois, pudesse regar como quisesse. Assim como a realização, o Henrique tem uma maneira de escrever com a qual eu me dou muito bem. Ele dá-me as linhas mestras e eu, depois, meto coisas. Por exemplo, quando o Jimmy está em coma e tira o tubo do nariz, eu disse, não contra ele, mas a favor da ideia geral da coisa, “giro, giro, era o gajo estar em coma e meter o tubo.” Ou seja, isto não está escrito, está inventado, no momento. Uma coisa que é incrível, nesta equipa de quatro pessoas, é que eu acho que nós gostamos muito uns dos outros. Acho que aquilo que o Henrique escreve é extraordinário, o Henrique acha que o que eu realizo é extraordinário, eu acho que o Rui Melo é extraordinário em tudo o que faz, inclusive nas danças latinas, e ele acha que nós somos extraordinários. A Andreia embrulha tudo isto numa onda extraordinária de viabilizar as nossas ideias e, portanto, acho que nada ficou deixado ao acaso.

É óbvio, no entanto, que há coisas que são contribuições da exclusiva responsabilidade de cada um de nós. No fundo, é como estar à beira de um vulcão. Eu digo assim, “giro era avançarmos mais um bocadinho”, e eles avançam todos um bocadinho, até que há um dia em que alguém diz assim, “não, giro era mandarmos para o vulcão”, e os outros três dizem assim , “não, man, isso vai rebentar com a coisa. Portanto, tem calma, ficamos aqui a admirar a coisa e pronto.“ Eu acho que é muito isso.

É claro que a Dulce Pontes foi uma ideia extraordinária do Henrique. É claro que o facto do senhor engenheiro sofrer de cegueira temporária, com a morte do Testículo, e ficar com duas madeixas brancas foi ideia minha, baseada nos “Sopranos” porque gosto muito do [personagem] Paulie e gostava de ter alguém com umas melenas iguais às do Paulie. É claro que o Rui Melo foi o criador das músicas e é extraordinário. É claro que foi a Andreia que nos disse que não podíamos ter naves espaciais a passar por cima porque nós não temos dinheiro. Tudo isto se conjuga, entendes? Acho que gostamos mesmo uns dos outros e somos muito amigos. Isso é muito bom, é exclusivamente bom. Ou seja, é um grupo como eu nunca tive na vida. Se eu não gostar de uma ideia de alguém, posso dizer abertamente que a ideia não vale um charuto que ninguém fica magoado com isso. Respeitamo-nos e gostamos das mesmas coisas. Acho que é isso.

Porquê o Toy para o genérico?

Nos últimos 20 anos, consegues pensar em algum genérico de novela cantado pelo Toy? São vários. Claro! então? Vamos fazer uma novela satírica às novelas, quem entra no genérico? Toy, claro! Chegámos ao Toy e o Toy aceitou fazer o trailer que mostrámos à RTP. Nós fizemos um trailer que não pode ser visto — não tem nada a ver com a história. Ou seja, tem mais ou menos a ver com a história, a ideia é mais ao menos a mesma. Mas foi da maneira que convencemos a RTP a fazer isto, investindo em fazer um piloto, ainda que um trailer. Já tínhamos o Simão a partir copos, o Eduardo a apontar uma espingarda, enfim, quase todas as personagens eram as mesmas, pronto. Mas isto para dizer o quê? Que o Toy aceitou, de imediato, em fazer o trailer. Eu não o conhecia e, depois, foi a pessoa mais extraordinariamente simpática que eu tinha conhecido na minha vida. Veio ter comigo e disse assim. “pá, sabes uma coisa? Vamos ter de falar, porque isto vai ser um sucesso”. “Vai ser um sucesso? como é que sabes?”, respondi. “Porque tudo aquilo em que eu me meto é um sucesso.” Literalmente, assim! Pronto, ele tem razão.

Mas além de figura popular, o Toy já carrega com ele uma aura de figura pop. Os mais jovens adoram-no. Já tinham essa percepção?

O Toy é espectacular, ele vai a todas, ele é incrível, ele é um amor de pessoa e é, completamente, doido. Ele é espectacular, adoro-o e vou até ao fim do mundo pelo Toy, se for preciso.

Qual foi o critério de escolha dos atores para cada personagem? Houve algum grupo de atores já pensado e as personagens vieram por efeito ou foram as personagens que direccionaram a escolha dos atores?

Lá está. Eu fiz novelas durante muito tempo. A maior parte do elenco do Pôr do Sol conheço de outros carnavais. É óbvio, portanto, que, à medida que iam aparecendo as personagens, nós íamos dizendo, “pá, fixe era este António ser o Manel Cavaco”, por exemplo. Os outros diziam, “Eish, o Manel Cavaco!” Pego no telefone: “estou, Manel? Olha, vamos fazer aqui uma novela que é meio a satirizar as novelas, meio a brincar, e não conseguimos conceber isto sem ti”. Ele respondeu, “bora, vamos embora.” E foi assim. Houve, Ana, foi assim com todos os papéis. Todos os papéis e mais alguns. Por exemplo, eu dou aulas a jovens actores e, perante a hipótese de brincar a isto, fui fazendo exercícios com uma frase. Eles eram unânimes, todos eles eram assim: “quero, quero fazer.” Porque lá está, soa a divertido e é divertido. Fui muito feliz a fazer isto, acho que todos nós fomos muito felizes a fazer o Pôr do Sol.

Acho que a escolha dos actores foi feita à medida que iam surgindo as personagens. Há caras que são, claramente, aquelas personagens porque tem de ser uma coisa que está plantada na cabeça das pessoas. É óbvio que o Senhor Engenheiro Eduardo Bourbon de Linhaça tem de ser um grande actor, na casa dos 50 anos. Claro que é o Marco Delgado, que é incrível. Ele foi o primeiro a acertar na mouche com o tom da sua personagem. Se tu vires, não há uma única cena em que o Eduardo Bourbon de Linhaça não esteja absolutamente galáctico — eu acho. Adoro ver o Marco fazer aquilo. Aliás, eu adoro todos, sinceramente.

Acho que não há ninguém que falhe. São pessoas por quem ganhei um amor e uma estima para sempre: a Noémia [Costa], o Luís Aleluia. Não há um, percebes. Havia pessoas com as quais eu, anda, não tinha trabalhado. O Tó Melo, por exemplo. Tinha trabalhado com ele numa série chamada Teorias da Conspiração, em que tinha ido lá fazer um espanhol que tinha duas cenas. Não tínhamos curtido ainda muito estar no plateau. De repente, o Tó Melo entra dentro do Tó Mané, e não há ninguém, neste planeta, que consiga fazer o Tó Mané como faz o Tó Melo. É impossível, não há. A grande parte do texto do Tó Mané vem de dentro do Tó Melo. É uma coisa um bocadinho estranha, mas é verdade. É incrível, é incrível.

Quanto à Salomé, é muito interessante. Corriam riscos com essa personagem. Principalmente, o risco de, apenas, estarem a replicar a técnica da primeira temporada — uma gémea que se desconhece — mas foi uma personagem bastante central para esta temporada. Concordas?

É a minha gémea favorita, óbvio. Sabes qual era o problema da gémea ceguinha? Era , precisamente, o facto de ser ceguinha. Nós não estamos a gozar com o facto dela ser ceguinha. A questão é que a novela caminha, muitas vezes, por terrenos sinuosos no sentido: “Ai, coitadinha, é ceguinha”. Isto é um discurso tão horrível, tão péssimo, que acho que tivemos o cuidado de torná-la absolutamente superhumana enquanto ceguinha. Ela frita palha para dar aos cavalos, ela vai a Lisboa e fica fascinada com as trotinetas, ela gosta de Justin Bieber. Ela beija o Diogo daquela forma — é uma coisa horrível, péssima —, mas ela é extraordinária. Eu acho que a ideia de haver uma terceira gémea, para mim, matou-me desde logo, nas primeiras reuniões, quando essa ideia surgiu. Acho que estive uma boa meia hora a rir, só com a ideia dela poder ter sido criada por freiras.

Ao início, ela era vesga, não era cega. Era muito vesguinha, porque tinha batido coma cabeça numa porta quando tinha sido atirada para o convento. Depois, aquilo começou a evoluir e, muito melhor do que vesga, seria ceguinha, porque, então, aí , podíamos carregar nos clichés da novela que é a “ceguinha sensitiva”. Sabemos que todas as ceguinhas não mentem, pronto. Acho que isso agigantou e agigantou de uma maneira muito curiosa. Acho que tem tudo, de facto, a ver com o talento da Gabriela e com a proposta de não ser só mais uma gémea. Tinha de ser qualquer coisa extremamente forte.

Agora, uma grande provocação. Até que ponto esta segunda temporada foi, antes, uma sátira à “Guerra dos Tronos”, e não tanto às novelas?

Ah, Ahhhh! Ah, Ahhh!

Sabes porque faço a pergunta? [risos]

Toda a gente morre! Em boa verdade , acho que é assim. Nas novelas, há muita gente a morrer, muita gente a ir presa e muita gente a descobrir que tem pais que não sabia, certo? Pronto. Na segunda temporada, só carregamos um bocado nisso. Se tu pensares na lógica do “Game of Thrones”, o “Red Wedding”, quando acontece, na primeira temporada, ficas assim, “Ah, não. Mataram toda a gente”. Mas aquilo é um bocado novela. Claro que sim, tinham de matar toda a gente. E é incrível, é fantástico.

Pronto, a fase final da última temporada, é só assustadora porque, de facto, é muito noveleira: “Eu gosto de ti, mas não gosto de ti, tu é que tens dragões, eu não tenho dragões, eu venho do gelo, eu sou bastardo.” Ou seja, é uma pessegada épica, mas a malta é do tipo, “pá, o Jon Snow é tão bonito e ela é tão óptimo e não sei quê.” Mas, na prática, aquilo é uma novela. Acho é que o “Game of Thrones” se veio inspirar no Pôr do Sol. Estou a brincar, mas quisemos matar muitas pessoas porque é divertido. É divertido as pessoas morrerem a inalar gás sem saberem; é porreiro as pessoas morrerem porque comem um folhado com cianeto de banana. É porreiro as pessoas morrerem porque morrem, pronto.

E a facilidade com que voltam à vida, também.

Sim, voltam à vida. Sim, é verdade, é verdade. Há uma criatura hedionda, que acho que ficou como uma espécie de Darth Vader, no imaginário desta geração em português, que é o Simão Bourbon de Linhaça. É como herpes, não morre. É como herpes, volta sempre.

Aquelas frases, aquelas tiradas que as personagens ricas diziam relativamente aos pobres, funcionaram muito bem. Houve algum cuidado com isso, também?

A questão é assim. Repara numa coisa: acho que nós, efectivamente, ainda bem, vivemos numa altura em que se tem de ter algum cuidado no humor. Acho que o cuidado exagerado no humor não é benéfico para ninguém, na minha opinião. No entanto, acho que devemos aprender todos, a respeitar-nos mais. Sim, sem dúvida. Portanto, acho que o humor do Pôr do Sol tem uma vantagem, em relação aos demais, que é a seguinte: aquilo que estamos a fazer de piada e graça não é o conteúdo, mas a forma. É óbvio que os pobres das novelas são pobres mas felizes. Estás a perceber. É óbvio que é assim. Repara, quando o Eduardo Bourbon de Linhaça diz assim, “Meus deus, o CDS acabou”, é uma piada sobre a forma. É óbvio que quando ele acorda do transe ele vai dizer uma coisa estapafúrdia desse género.“ Nós sempre criámos cereja, fornecemos cereja para a Batalha de Aljubarrota, não sei quê e para o Portugal Fashion.” É óbvio que ele vai dizer isto porque as novelas têm tiradas deste género.

Há pessoas que se lembram, de repente, a meio de uma discussão, de falar das tranches de pescada da Pescanova que são óptimas e não sei quê. As novelas a sério, ditas a sério, têm este tipo de recursos e veículos, o que torna a coisa completamente ridícula e estapafúrdia. Por exemplo, a gémea ceguinha, quando corria, batia contra coisas. Isso, até certo ponto, não está escrito. Claro que exagerámos bastante a fazer algumas cenas que, depois na montagem, não foram. Aí passa a ser outra coisa. Já não estás a gozar com a novela, estás a gozar com o facto dela ser cega e não é bom. Aí é outra coisa, já é um tipo de humor de bullying que nós não temos ou, pelo menos, tentámos não ter ao máximo.

Acho que tivemos o cuidado q.b. de, por um lado, não ofender ninguém mas, por outro lado, o cuidado de não termos o medo de corrermos o risco de, eventualmente, haver alguém que se sinta um bocadinho mais acossado com alguma brincadeira, nomeadamente malta que adora ver novelas. Imagina, no limite, alguém que defende, do outro canal, o seu produto de novela como uma coisa absolutamente extraordinária, quando sabe que corre estes riscos de cair no ridículo. Estou a pensar, são duas ideias completamente distintas, mas são verdade: a SIC vai ter uma nova novela, agora, com três gémeas. Quando uma série como o Pôr do Sol — estou a brincar evidentemente — adivinha que há a possibilidade de haver três gémeas numa história, isto diz mais das ideias que circulam para as novelas do que propriamente o gozarmos com a terceira gémea ser ceguinha. Ou, eventualmente, ter uma coisa qualquer que fosse transfóbica ou contra a comunidade LGBT, quando pomos uma vocalista de uma banda a apaixonar-se pela baixista e, de repente, ficam grávidas.

Mas foi muito importante passar o beijo da Beta e da Vera, por exemplo, em horário nobre, após o telejornal.

Mas isso, para nós, que somos consumidores de séries, de cinema e de literatura. O nosso núcleo até tem algum bom gosto. Sabemos que a diferença só se faz quando tu aceitas que, de facto, o amor é amor e ponto final. Não interessa se é entre um homem e uma mulher, um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher. É um beijo. É claro que, depois, olhamos a cena completa quando elas estão aos beijos e, perante o confronto com a banda, o Diogo diz “pá, aceito tudo, a minha madrinha também gosta de mulheres e é doutora.” Aí, o que nós estamos a dizer? Que o ridículo é isto ainda ser tema. “Ai meu Deus, que grande avanço a bissexualidade ter representatividade”. Ainda bem. Ainda que assim é. Para nós, é absolutamente natural que a Vera e a Beta fossem um casal e que o Simão tivesse imensas dúvidas em relação à sua sexualidade. Claro, aí, mais do que natural e normal.

Uma vez que já estiveste muito ligado ao mundo das novelas, como acabaste por dizer? Até que ponto achas que é necessário haver um rejuvenescimento dos clichés, nas novelas?

Eh lá, isso é uma excelente pergunta. Diria que não faz falta um rejuvenescimento dos clichés, o que faz falta, sim, é mudar drasticamente os pressupostos em que a escrita para novela se faz. É até muito interessante fazer essa pergunta, na medida em que, repara, eu considero, a título pessoal, que grande parte da escrita para novelas é machista. Machista a um nível muito pouco explicável. Repara, quem sofre de amor são elas, quem se mata por amor são elas, elas é que fazem não sei o quê por eles. Eles são só uns vígaros que andam a comer isto e aquilo e elas andam atrás. Ou seja, mais machista do que isto em 2022, eu não sei o que será. Quem tem lugares de poder, quem é cobiçado são sempre os homens, as mulheres não. É tão paradoxal em relação aquilo que estamos viver.

Repara, temos, felizmente, mulheres em lugares de poder e com uma ambição super centrada na sua carreira, muito mais do que no amor. Isso é uma coisa fixe e acho que devia ser tratado. Repara, grande parte das equipas com as quais eu fiz novelas, equipas de escritas, eram chefiadas por mulheres. Acho isso extraordinário. No entanto, a escrita é machista. Como é que tu combates o machismo que está enraizado na escrita de novelas há tantos anos? É o habitual, tu vês uma novela e, ao nível dos clichés, tu vês uma novela porque queres muito sofrer de amor como elas. Isso é tão ridículo tão pobre, que não diz nada de nós.

Fazer novelas, escrever novelas, devia ser um privilégio absoluto. Porquê? É o único produto televisivo que é visto por dois milhões de pessoas por dia. Portanto, devias ter uma responsabilidade social, uma responsabilidade artística, uma responsabilidade de criação do ponto de vista do autor que ultrapassaria todas as possíveis ideias. Qual é o problema? Quando um produto tem 300 episódios, não há estrutura narrativa que aguente. Como é que tu consegues aguentar uma história de 300 episódios que seja actual, moderna, de rasgo, disruptiva e pedagogicamente interessante? É muito difícil. Já era difícil, mesmo passando pelos pressupostos originais da novela, dos clichés, já era difícil. É muito complicado.

O que deveria acontecer, talvez não fosse um refresh dos clichés, mas sim dar voz. É um processo complicado, porque o público das novelas é um público que aceita pouco as minorias, as diferenças, as inovações. Lembro-me que havia uma novela que eu não vi, mas que toda a gente dizia maravilhas da escrita — “A Corda Bamba”, na TVI, escrita pelo Rui Vilhena. Mas foi uma novela que não teve assim tanto sucesso. Eu não sei se a novela era boa, má, não vi. Mas a escrita parecia uma coisa ligeiramente diferente.

Lá está, a melhor novela que fiz não foi em Portugal, foi em Angola, escrita pelo Alexandre Carvalho. Era uma coisa chamada Jikulumessu, que era um retrato de Angola desde os anos 1980, 1990, 2000 e era uma coisa baseada num amor brutal, de uma rapariga e rapaz, mas que era ele que andava atrás dela. Há tantas maneiras de pensar nisto de um outra forma, que eu acho que o que, de repente, falta são boas ideias e tempo — o tempo. Quem diz tempo, diz dinheiro. O que acho que falta, sinceramente, é tempo e dinheiro para investir em boas ideias para novelas que sejam, realmente, marcantes. Que sejam inovadoras e boas. Acho que falta isso, acho que falta mesmo isso.