A pungência melancólica de Maria Judite de Carvalho

Certos autores, muitas vezes por contingências da época em que viveram – uma linguagem dita à frente do seu tempo, uma temática incompreendida ou não-aceite pela opinião vigente, um desentendimento com a elite literária contemporânea –, acabam por nunca atingir o reconhecimento que lhes é devido ou, obtendo-o ainda em vida, vêm-no depois desvanecer com o passar dos anos, as suas obras progressivamente mais difíceis de encontrar, em edições já esgotadas e nunca repostas.

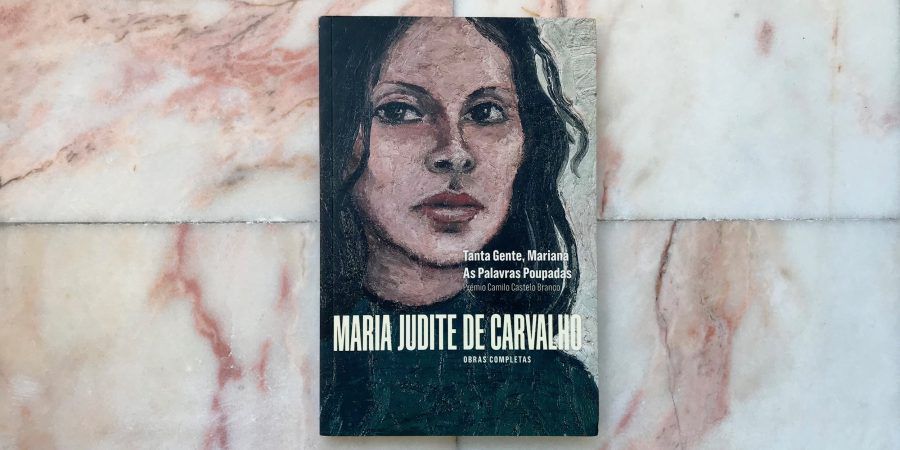

Não admira, portanto, que, não obstante ser uma das melhores contistas da literatura portuguesa (tanto entre mulheres como entre homens), tão pouca gente esteja familiarizada com Maria Judite de Carvalho, a “flor discreta da nossa literatura”, como foi apelidada por Agustina Bessa-Luís. Mas, através da sua chancela Minotauro, a Almedina contraria essa tendência, publicando, até ao final de 2019, a obra completa da autora, em pequenos volumes onde, como capa, usa pinturas da própria autora – que, como chega a dizer Urbano Tavares Rodrigues (com quem foi casada), acreditava inicialmente até mais no seu talento enquanto pintora do que enquanto escritora. A escritora, nascida em 1921, tem assim, vinte anos após a sua morte, a oportunidade de recuperar esse espaço que o passar dos anos lhe foi retirando.

O primeiro volume deste compêndio encerra precisamente duas das mais famosas obras da autora, as suas duas primeiras antologias de contos, Tanta Gente, Mariana, de 1959, e As Palavras Poupadas, de 1961. Ambas seguem uma estrutura idêntica: um conto inicial, homónimo, praticamente do tamanho de uma novela, seguido de diversos contos curtos de dez ou menos páginas. E como são potentes estes contos, retratos da solidão e da frustração que são inseparáveis da vida humana.

Maria Judite de Carvalho

As mulheres dos contos de Maria Judite de Carvalho – e os homens, que ocasionalmente desempenham também o papel principal – são claramente pessoas sós, mesmo se casadas e acompanhadas. É omnipresente essa melancolia que rodeia a sua existência, uma espécie de imobilidade inescapável que prende os movimentos e as decisões de todos e cada um. Os contos são, portanto, largamente passados em circunstâncias concretas, em espaços fechados mesmo que em quase todos a mente vagueie pelos mais diversos caminhos, da juventude e infância aos falhanços das relações esperançosas do casamento, até mesmo aos tempos de vida em Paris, onde a própria autora chegou a viver durante uns anos.

O foco nas experiências já vividas é, no entanto, sempre feito a partir do presente, num olhar melancólico para o passado, em jeito de avaliação do deixado para trás. São o sofrimento e a dor, portanto, o motor das narrativas. Em Tanta Gente, Mariana, talvez o melhor dos contos aqui publicados, uma mulher descobre que vai morrer só e passa em revista o que ficou para trás, desde a sua tenra e triste relação com o pai, ao homem que perdeu para outra mulher, até mesmo ao filho, a última barreira à sua solidão, que morreu ainda antes de poder atenuar a dor de Mariana.

São efectivamente histórias amargas, de pessoas que morrem, de relações que acabam, de sonhos perdidos e desfeitos pontuados com a acutilância irónica da autora. E, num Estado Novo onde à mulher não era dada praticamente nenhuma outra forma de alcançar a felicidade e o reconhecimento se não através da família, os dilemas das personagens tomam ainda maior proporção. Mas não deixam por isso de ser pertinentes nos tempos que correm, até porque a condição feminina tem, ainda hoje, um longo caminho a percorrer. Aliás, se há coisa que se sente na prosa de Maria Judite de Carvalho é que poderia perfeitamente pertencer aos dias de hoje, tal a universalidade e a pungência das suas narrativas.

Mas, independentemente do seu peso melancólico e depressivo, a mestria de Maria Judite de Carvalho é tal que, por entre o choro que motiva, larga também aquele sorriso triste, um sorriso de conformidade para com a situação, de paz para com a tristeza da situação. Um certo sorriso de aceitação e a compreensão de que, em todas as nossas diferenças, todos partilhamos estes sentimentos, todos conseguimos sentir o mesmo porque todos somos humanos. Não é apenas que perante a dor dos outros, deixemos de pensar na nossa, mas sim que a nossa dor, aos olhos da dor dos outros, deixa de ter um carácter especial, para passar a ser, como nós, humana.![]()