Entrevista. Linda Martini: “As nossas vidas mudaram, já não temos os dias inteiros por nossa conta para fazermos só música”

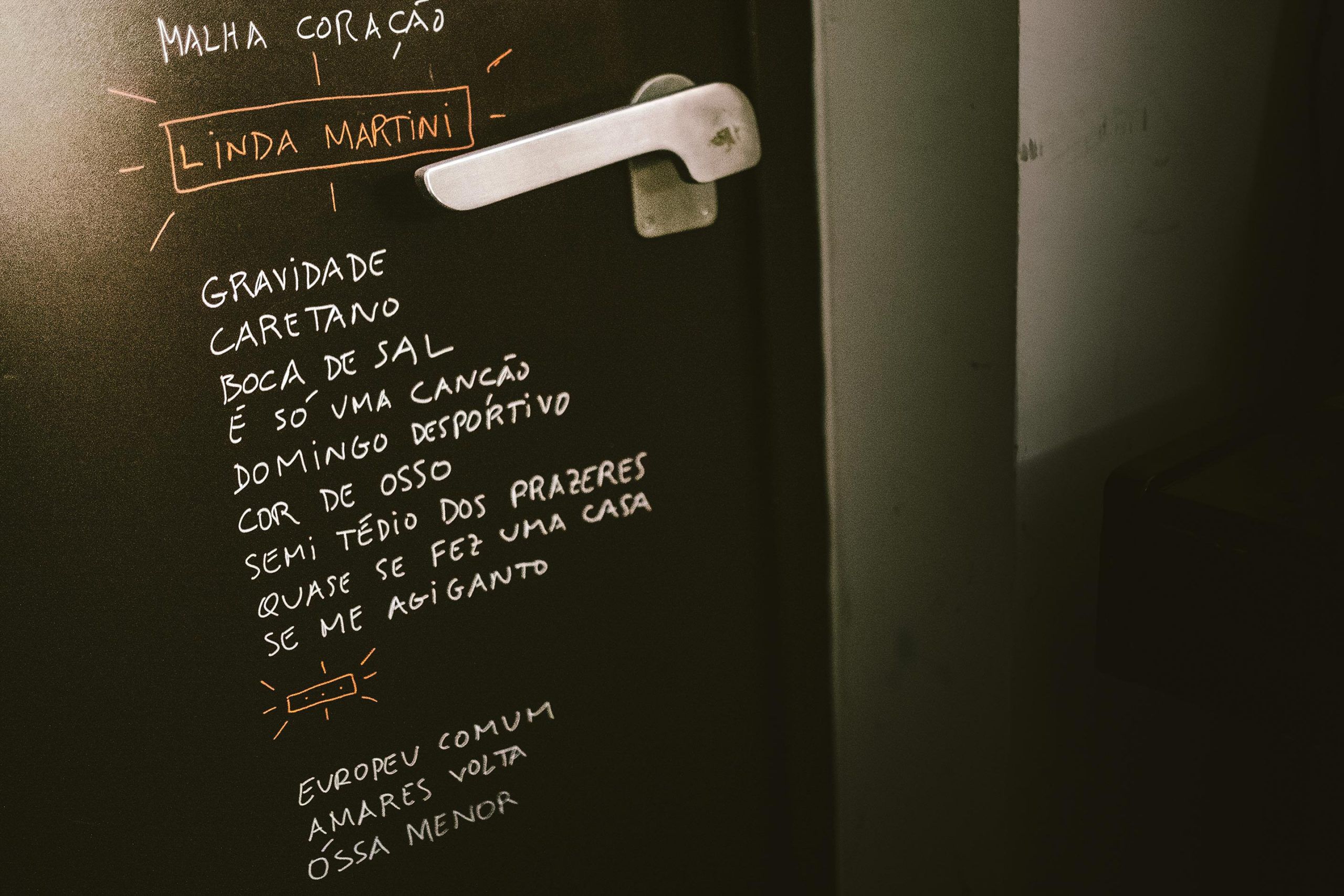

Estúdio HAUS, Santa Apolónia. Somos recebidos pelos Linda Martini em força, o quarteto unido na sua sala de ensaios e de criação. Mas é sol de pouca dura: está a iniciar-se um novo ciclo de entrevistas e de promoção dos concertos de encerramento da tour de Linda Martini, o seu quinto álbum de originais. Portanto há que dividir tarefas e a baixista Cláudia Guerreiro e o baterista Hélio Morais retiram-se para fazer a sua parte. Ficamos na (muito boa) companhia do vocalista e letrista André Henriques e Pedro Geraldes, os homens das seis cordas. No chão, vemos espalhados pedais de efeitos e cabos, e no ar sente-se uma sinergia musical. O reverberar conjunto de notas com distorção e batucadas com entusiasmo que provém daquela sala identifica o espaço como do potente quarteto português.

Após 17 anos de carreira musical recheada de boa música e concertos inimitáveis, talvez pudéssemos apelidá-los de veteranos. Mas os Linda Martini mantêm na sua música uma jovialidade contagiante e uma chama que não acusa o peso da idade. Álbum após álbum conseguem reinventar-se sem nunca perderem aquilo que os torna excepcionais. Acham surpreendente tudo o que o trabalho musical árduo lhes trouxe mas não mostram sinais de abrandar. A Comunidade Cultura e Arte sentou-se com os dois guitarristas da banda que “roubou” o nome a uma rapariga italiana em Erasmus para falar sobre a sua carreira, o seu método de criação, o próximo álbum e os aguardados concertos de encerramento da tour.

Quando apareceram, não era comum o tipo de rock que faziam. Sentem que hoje é diferente, que são uma referência no vosso “nicho”?

André Henriques: Não sei. Aqui em Portugal eu não vejo muitos “clones”. Nós temos fãs, temos gente que nos segue e que gosta do nosso trabalho. Mas eu acho que o nosso som é um bocado difícil de apanhar precisamente porque os instrumentos de cordas não funcionam como na maioria das bandas: toda a gente lidera à sua maneira, as melodias são intrincadas. E quem está a ouvir às vezes não percebe se é o baixo que está a fazer, se sou eu, se é o Pedro… Se me perguntares se há alguém a fazer coisas próximas de nós aqui em Portugal, eu não vejo muitos “filhos”. Se calhar devemos ter deixado alguma semente em algum lado.

Pedro Geraldes: Eu acho que “clones” em si não há e não acho que isso seja mau. É fixe sentires que manténs essa individualidade e que tens um espaço que é só teu. Sinto é que apesar de o rock não ser um género que esteja com um hype grande, têm surgido muitas bandas rock. Vês aqui no HAUS a quantidade de bandas que vão gravando. Percebes que na altura não se viam tantas bandas a conseguir gravar e a dar concertos, o circuito acaba também por estar um bocadinho mais aberto a mais bandas.

Então não sentem que inspiraram alguma banda?

AH: É difícil estar a dizer. Sei de casos de pessoas que conheço que ouviram a nossa música e que têm bandas. Mas não é uma contabilidade que andemos diariamente a fazer [risos]. Acho que inspirámos, de alguma forma, a partir do momento em que existimos e já temos uma carreira com mais de 15 anos. Quem está agora a fazer bandas ou que começou a fazer música na altura deve ter-nos apanhado. Agora, de que forma é que isto os influenciou ou não, já não conseguimos dizer, porque não participamos nesse processo criativo.

PG: Pelo menos no facto de uma banda como a nossa ter começado a tocar e começado a ter visibilidade. O facto de nós termos surgido e termos tido a atenção, quem estava a tocar guitarra em casa se calhar sentiu-se com mais energia e vontade de tentar fazer o mesmo. Nesse sentido acho que pode ter tido alguma influência.

Fotografia de Pedro B. Maia / CCA

Vocês são conhecidos por grandes malhas instrumentais, encontramo-las um pouco por toda a discografia. Está na vossa mente um álbum totalmente instrumental ou as letras e melodias vocais são indispensáveis?

PG: O nosso processo tem vindo a ser cada vez menos instrumental. Temos a mesma preocupação no instrumental e não descuramos esse lado, mas a voz tem vindo a ter cada vez mais protagonismo. Em cada disco acaba por ser no final que se pensa onde é que a voz pode encaixar, a própria letra que o André escreve já é por cima do instrumental. Cada disco é um disco, o próximo disco ainda não pensámos sobre isso dessa forma. Não sei se vai chegar uma altura em que vamos achar que isso faça sentido. Fomos convidados pelas Curtas de Vila do Conde para fazer uma banda sonora, e aí fizemos só instrumental. Mas assumir isso como um disco não sei, não temos isso pensado. É uma coisa que é feita caso a caso, disco a disco.

AH: Todos os discos que nós fizemos têm uma componente instrumental. Mas como o Pedro diz, não há uma fórmula, é o que a música pede. É como acharmos que a música pede mais uma guitarra, mais um teclado ou mais um baixo, também nos acontece o mesmo quando pensamos a voz. Mas a voz é a melodia e é a letra, e o texto também tem a ver com a história que tu queres contar em cima daquilo. Para que sítio é que aquele instrumental te transporta, e se nós queremos ilustrar isso de uma forma oral também. Não é uma coisa que premeditemos, à partida. Portanto não conseguimos dizer se isso vai acontecer um dia ou não, vamos deixar no ar.

Ao fim de 17 anos a vossa tríade instrumental (baixo, guitarras, bateria) continua a ser sagrada? No Sirumba ouvimos sopros, por exemplo na “Farda Limpa”, mas é algo pontual. Já pensaram em acrescentar algo mais ao vosso som ou isso depende sempre de caso para caso?

AH: É como a voz. Essa que disseste é um dos casos, esse disco até tem outras músicas que têm sopros, a “Unicórnio De Sta. Engrácia” também tem um trompete. Temos músicas nossas que já têm sintetizadores…

PG: No Marsupial temos uma música que também tem trompete e um beat que foi sacado de uma música da Madonna.

AH: Neste último disco o “Semi Tédio dos Prazeres” tem sintetizador.

PG: Nós compomos aqui, onde estamos agora. Já pensámos muitas vezes começar um disco pelo sintetizador e tudo mais, mas onde nos sentimos mais confortáveis é nos nossos instrumentos de sempre. Essas nuances de novos instrumentos, por exemplo, os sopros de que estavas a falar. Já tínhamos o disco gravado e pensámos que podíamos experimentar meter uns sopros. Tínhamos amigos que conheciam músicos que poderiam experimentar meter ali alguma coisa, são pormenores e não é uma coisa muito evidente. Mas no nosso núcleo o que acontece muitas vezes é começarmos por aquilo que são os nossos instrumentos, e depois temos uma vontade de explorar. Acaba sempre por ser uma coisa posterior, só para pintar aquilo que já está muito definido, o processo tem sido mais natural dessa forma. Mas à medida que vamos fazendo discos temos de nos reinventar. Lembro-me que no Turbo Lento havia muita essa ideia de “bora meter aqui mais caixas de ritmos, mais sintetizadores, procurar outras coisas”. Mas aqui há um conforto tal, não no mau sentido, que é onde as ideias acabam por ter um caminho mais intuitivo.

AH: Eu acho que aí é que o punk rock tem alguma influência. Lembro-me que no Marsupial, um disco que tem muitos teclados, quando começámos a transpor aquilo para ao vivo, chegámos a fazer alguns concertos onde rodávamos os teclados. Tocava eu, tocava a Cláudia, tu [Pedro] tocavas trompete. Mas quando de repente te vês ali num teclado parece que ficas paradinho, não há aquela pica que nós temos quando estamos com a guitarra, já é uma extensão do braço e conseguimos saltar com aquilo e fazer macacadas com aquilo. Para nós é fora da nossa zona de conforto, mas não quer dizer que não aconteça e nós até gostávamos. Mas depois quando estamos ao vivo parece que perdemos a fisicalidade da nossa música. Para o bem e para o mal, já estamos muito habituados ao instrumento que temos e é o que dominamos melhor. Parece que nos sentimos assim um bocadinho despidos quando não temos.

PG: E por essa mesma razão acho que tudo o que são esses pormenores que vão surgindo em disco raramente são transpostos para o vivo. Porque ali queremos sentir que temos os nossos instrumentos e que temos esse à vontade. Nós fazemos música para curtir, e conseguir estar ao vivo a curtir é muito diferente do que estares preso só porque queres emular aquilo que aconteceu num disco. Portanto acaba por ser uma opção muito racional.

A nível sónico, há algo que eu notei que vocês fazem várias vezes: muitas músicas em stereo. Com que propósito é que o fazem?

PG: Isso é uma estética de mistura, tem muito a ver com uma lógica que vem daquilo que é o rock e até o punk e sempre tivemos essa abordagem. Eu lembro-me desde o início das bandas que gravei, desde que era puto, na altura bandas punk, mandavam-se sempre as guitarras uma para cada lado. É uma coisa que a nós nos soa natural, não há uma razão, acaba por ser a pessoa que está a misturar que tem essa abordagem.

AH: Também tem muito a ver com aquele início de conversa. Como nós muitas vezes fazemos linhas que são diferentes e que andam ali a tentar emaranhar-se, se as misturasses ou se as pusesses mais ao centro aquilo ficava uma grande papa. A ideia de as separar tem a ver com isso. Pode acontecer uma coisa gira porque tu podes estar com o fone direito e tens uma percepção da música e depois mudas para o esquerdo e parece que estamos noutro sítio [risos].

Fotografia de Pedro B. Maia / CCA

O que é que acham que mais mudou desde o início da vossa carreira, e o que é que acham que se mantém igual?

AH: As nossas vidas mudaram muito. Quando começámos tínhamos vinte e poucos e estávamos a estudar. Agora temos quase 40, quase todos temos filhos, a vida mudou muito. Primeiro que tudo, isso tem influência na tua disponibilidade, já não tens os dias inteiros por tua conta para fazeres só isso. Tens de ser muito mais selectivo e objectivo na forma como aproveitas o teu tempo e como queres dar tempo a isto que fazemos juntos. Do ponto de vista musical, o que mudou foi que nós crescemos juntos. Crescemos juntos a fazer música, influenciámo-nos uns aos outros, não só nas coisas que ouvimos e partilhamos mas também na forma de cada um tocar e naquilo que cada um traz aqui para dentro da sala de ensaios. Se eu comparasse a 2003 quando começámos, acho que tocamos todos melhor. Um bocadinho melhor, melhorou um bocadinho [risos]. Temos recursos no total do instrumento onde insistimos ao longo dos anos, conseguimos fazer coisas que quando tínhamos 23 anos não conseguíamos fazer. Acho que isso é saudável, alguma coisa fomos aprendendo no meio do processo [risos]. Nós continuamos todos a dar-nos bem, acho que todas as relações de amizade vão evoluindo. Não é tudo um mar de rosas, mas no meio disto tudo e no meio daquilo que é uma relação natural entre quatro pessoas que partilham um objectivo comum, acho que há sempre uma grande vontade. E é isso que se mantém desde o início, uma vontade de estarmos juntos e de estarmos juntos a fazer coisas que nos satisfaçam. Sempre fomos apologistas de lançar discos com os quais nos sintamos confortáveis, somos um bocadinho aversos àquelas ideias de mercado, de cumprir as regras todas e os prazos todos. Nós só gravamos um disco quando sentimos que temos um disco nas mãos que as pessoas podem ouvir, porque estamos confiantes que aquilo é o melhor de nós naquele momento, isso não mudou. Agora tudo o resto, nós como pessoas vamos mudando ao longo do tempo, as pessoas crescem, têm ambições diferentes, expectativas diferentes. Não sei, o que é achas sobre isso?

PG: Concordo na totalidade [risos].

O que é que passado 17 anos ainda vos surpreende?

PG: Acho que nos surpreende termos tocado este tempo e continuarmos a querer fazer discos e continuar a ter público, isso só nos pode ainda surpreender. Nós começámos a tocar há quase 20 anos atrás e estudávamos na altura e depois estivemos a trabalhar. E isto sempre foi um hobby que nós mantivemos até a uma determinada altura em que sentimos “Isto está a resultar, porque é que não vamos fazer música se é o que mais gostamos de fazer?” E o facto de todo estes anos que passaram continuarmos no mesmo sítio a fazer música e a ter público para nos ver e ir a concertos e ouvir a nossa música… Se calhar não é surpreender, continua-nos a maravilhar, pensar que consegues continuar a fazer uma coisa que na verdade era um sonho de puto. Qualquer um de nós foi estudar para o Ensino Superior para pensar numa vida que não seria esta, trabalhámos para poder ter um futuro, como diriam os nosso pais, mais certo, mais seguro. E isso aí de alguma forma é algo que nos surpreende saber que estamos aqui hoje a fazer aquilo que era o nosso sonho de putos, isso sim.

AH: Isso é a maior surpresa, acho que foi isso que acabaste de dizer. Nunca nenhum de nós imaginava que passados 17 anos estávamos aqui, que íamos tocar aos Coliseus e que tínhamos público, que tínhamos gravados cinco discos, e que íamos continuar a fazer discos, essa é a maior surpresa de todas.

Fotografia de Pedro B. Maia / CCA

Em 2011 diziam à Blitz que uma das vossas aspirações era fazer uma digressão internacional. Agora que estão quase a iniciar a vossa terceira década de música e de banda, quais é que acham que são os próximos desafios para Linda Martini? Esse continua a fazer parte?

PG: Isso foi na altura em que ainda não tinhas filhos, André [risos]. Nessa altura também tínhamos mais disponibilidades para pensar em tours. Continuamos a querer muito ir tocar ao Brasil, se calhar não fazer uma tour de meses e meses mas ir lá tocar. Sentimos que temos um retorno grande, costumamos ter uns contactos de malta entusiasmada em nos ter lá. A língua é partilhada portanto seria dos sítios mais interessantes onde tocar, para além da experiência de irmos ao Brasil, de irmos curtir.

AH: Esporadicamente já tocámos fora de Portugal. Brasil nunca, e é uma coisa que gostávamos de fazer. Mas pegando na tua pergunta anterior, essa foi uma das coisas que mudou. Em 2011 nenhum de nós tinha filhos e familiarmente a estrutura familiar era diferente. Pensando nisso concretamente, hoje seria muito mais difícil decidir fazer uma tour europeia de um ou dois meses, seria muito mais complicado. Não quer dizer que fosse impossível e era uma coisa que íamos curtir fazer, mas é uma coisa mais complicada que obedece a uma logística muito maior. Para já, eu diria, falando com o nosso eu de 2011, isso não é uma prioridade.

O que é que podemos esperar para este concerto? Ainda estão numa fase inicial da composição do novo álbum ou podemos esperar uma estreia de material?

PG: Não, isso está fora de questão. Existem ideias mas não temos músicas fechadas. Estamos numa fase inicial e estes concertos estão muito relacionados com o último disco. Não vamos tocar exclusivamente o último disco, vamos ter um concerto em nome próprio, havemos de tocar também muitas músicas que não são do último disco. É um bocadinho o fechar desta tour de dois anos que temos feito em relação ao último disco e vai ser mais esse o foco.

AH: Entre os concertos dos Coliseus vamos fazer um retiro de uma semana para pegar em todo o material que temos até à data, e tentar dar-lhe uma estrutura e uma ordem mais acertada. E isso já será um esboço mais decente, mas para já não queremos. Isso sempre foi a nossa política, nunca fomos muito apologistas de testar uma coisa sem ela antes estar formada.

PG: Acho que fizemos isso uma vez com o “Aparato”.

AH: E depois foi um bocado lei de Murphy…

PG: Quando fizemos o Rumble in the Jungle já estávamos a tocar músicas, mas já as tínhamos gravado. Neste caso as músicas ainda estão no processo de composição. Mas às vezes antes de lançar o disco, se tivermos algum concerto e já tivermos o disco gravado, pode ser interessante ver que retorno é que tens de músicas novas. Neste momento ainda é um bocadinho prematuro para nós. O álbum ainda está num processo muito embrionário e agora vai começar a ganhar forma, mas não estamos ainda num ponto de tocar músicas ao vivo.

Há algum som, alguma banda, que vos tenha inspirado a compor?

AH: Ouvimos algumas coisas mas não acho que tenham sido influência directa. Às vezes partilhamos referências, a música tem essa propriedade meio camaleónica, mas muitas vezes nem eu sei o que é o Pedro está a ouvir em casa nem ele sabe. Às vezes partilhamos mas não diria que há um modelo ou uma banda que nós aspiramos.

PG: Já houve momentos em processos de composição – que acho que ainda não aconteceu com este disco – em que realmente há uma banda que, não é que a sintas como referência ou como bitola para aquilo que estás a fazer, mas que todos nós andamos muito entusiasmados com ela.

Numa entrevista falaram dos Unknown Mortal Orchestra no Sirumba.

PG: Já houve discos em que isso aconteceu.

AH: Mas mesmo isso dos Unknown Mortal Orchestra foi mais influente ao nível da questão da guitarra e da forma de nós abordarmos o instrumento. Depois no contexto daquilo que é a composição no geral nem eu sinto que seja uma coisa assim tão próxima.

PG: Mas logo isso mudou muito, começar a dedilhar mais a guitarra, começar a procurar mais harmonias entre as guitarras. No Sirumba o caminho foi um bocadinho diferente de cada instrumento de cordas ter o lead, as guitarras procuraram abraçar-se muito mais e se calhar voltámos um bocadinho atrás com o último disco. Eu lembro-me que com este disco [Linda Martini] uma das primeiras conversas que me recordo de ter em relação ao que queríamos fazer era de querermos algo que fosse denso e que tivesse peso. Há coisas que vais ouvindo que te dão uma outra ideia que te faz explorar de forma diferente o instrumento ou que te faz pensar na estrutura ou em termos de som. Mas depois começamos a conversar e se calhar acaba por se tomar um bocadinho outro rumo. Mas serviu no próprio caminho, o próprio processo também acabou por usufruir dessa ideia mesmo que seja para fazer exactamente o contrário.

Fotografia de Pedro B. Maia / CCA

André, tens uma poesia particular, ritmada e com uma cadência até teatral. Quem é que são as tuas principais influências na escrita? Melodia e palavra são conceitos independentes ou escreves sempre com o outro na mente?

AH: Quando nós começámos a experimentar meter voz e quando arriscámos a ideia do português, nós já tínhamos tido bandas desde miúdos. Desde os 14 que tocávamos e era sempre em inglês, porque na altura era aquela coisa dos anos 90 e muito poucas bandas cá em Portugal cantavam em português, estávamos um bocado vazios de referências. Quando começámos Linda Martini quisemos que fosse diferente instrumentalmente daquilo que nós fazíamos, do passado do punk e do hardcore, e queríamos que o contexto da voz e das letras fosse diferente, daí termos procurado o português. Como não tínhamos muitas referências da altura – estamos a falar de inícios de 2000 – a tendência natural era eu começar a cantar como tinha aprendido em casa, com os discos que os meus pais tinham. E então aí vais aos clássicos, vais aos cantautores portugueses, ao Zeca [Afonso], ao Fausto, ao José Mário Branco, ao Sérgio Godinho… Foi um bocado com essas referências que todos nós, não só eu, aprendemos como é que se musica o português, um desafio difícil. Termos mais instrumentais no início foi um misto de decisão e de nós próprios e eu também estarmos a aprender o que é isto de escrever em português. Porque uma coisa é tu escreveres – e eu sempre gostei muito de escrever, era uma coisa de miúdo que sempre fui cultivando. Mas uma coisa é escrever um texto e outra coisa é musicá-lo, dar-lhe um ritmo e um sentido. É um desafio grande, e foi uma coisa que foi crescendo, fui desenvolvendo e fui-lhe tomando o gosto. Em relação a essa ideia das palavras estarem casadas, eu acho que sim. Eu acho que é completamente diferente escrever para música do que escrever um poema solto, e há muitos casos de escritores que são excelentes poetas e quando escrevem para música aquilo não funciona. No meu caso concreto, o gosto cresceu ainda mais com esta ideia da música e de escrever para eles e para as músicas que fazemos juntos. Mas tal como nas guitarras nós tentamos de alguma forma encontrar um ângulo ou um caminho para aquilo, apesar de teres as influências e as coisas que vamos ouvindo, na voz também acontece a mesma coisa. Claro que estás a construir em cima deles porque foi com isso que tu aprendeste mas queres fazer o teu caminho. Agora se eu o faço de uma maneira mais ou menos distintiva ou mais ou menos bem cabe a quem ouve julgar.

Pedro, colaboraste com a Capicua no projecto Mão Verde. Como é que é compor sozinho, ou pelo menos sem os restantes membros de Linda Martini?

PG: Mão Verde foi um projecto muito específico. Eu à parte de Mão Verde sempre fui fazendo, instrumentais em casa, inclusive ideias que passaram para Linda Martini. Mão Verde surgiu numa altura em que ia ser só uma semana de concertos no São Luís e fomos convidados para lançar o disco. Mas na altura a Ana [Capicua] convidou-me porque já sabia que eu tinha trabalho de composição feito por mim. Mas é um processo muito diferente porque isto parte tudo muito de decisões e num contexto de banda aquilo que é o input de cada um de nós acaba por fazer com que o rumo se tome. Quando estás sozinho a coisa está muito mais sobre ti e acabas por ter momentos em que se tivesse alguém ao lado acabaria por desbloquear uma ideia ou um caminho muito mais facilmente. Agora não tenho feito tanto ultimamente por falta de tempo, mas é uma coisa que já faço desde que tenho um computador com possibilidade de gravar guitarras e experimentar beats e sintetizadores e tudo mais. Tenho um outro projecto que é mais interessante do meu ponto de vista e mais próximo daquilo que faço em Linda Martini, o Sete Colunas. Eu fiz um Mestrado em Design de Som e isto foi a tese, é um projecto composto a partir dos sons da cidade em termos instrumentais, o ambiente da cidade de cada uma das colinas de Lisboa. E tem estado num processo de trabalhá-lo e de meter guitarras, e estou a trabalhar com um baterista também, para termos isso transformado num contexto mais de banda. Entretanto já tínhamos um single mas a disponibilidade não foi tanta e queríamos lançar com um vídeo, ainda há-de sair. Mas é um processo muito diferente, é um processo solitário, mas é um processo que também me diverte muito. Sinto é alguma dificuldade em fechar os temas, quando estás sozinho perdes-te um bocadinho mais pelo caminho.

AH: É como jantares sozinho ou acompanhado, não tens ninguém para falar [risos]