Medicina e arte: uma ligação necessária

Em 1985, Gabriel García Márquez discursava em Havana. As suas palavras ficariam mais tarde registadas para qualquer curioso as descobrir sob a forma dum texto intitulado como “Palavras para um novo milénio”, incluído na obra “Eu não venho fazer um discurso”, publicado em português pela editora D. Quixote. Nele, Márquez, voz sonante e incontornável do realismo mágico latino-americano, afirma algo dotado duma realidade que, neste novo milénio e nesta sociedade, parece uma ilusão: “A ideia de que a ciência só diz respeito aos cientistas é tão anticientífica como é antipoético pretender que a poesia só diz respeito aos poetas.”

Li esta frase pela primeira vez há uns anos, numa altura em que me vi rodeada por muito trabalho e pouco tempo para ler, para ir ao cinema ou para visitar uma exposição. Vivia rodeada de pessoas que se dedicavam de forma exclusiva à ciência. O tempo para outras atividades, incluindo as artísticas, era escasso e dispensável. Influenciada por esse pensamento, senti-me imersa no mundo que escolhi como profissão, e comecei a tomar por certa a ideia de que a ciência apenas dizia respeito aos cientistas e a poesia aos poetas. E isso, como é de esperar, angustiava-me.

Parece existir uma tentativa de separar os vários domínios da ciência da arte, como se reinasse um receio de contaminação da ciência pelo caráter imaginativo da arte ou da arte pela objetividade da ciência. Oliver Sacks, neurologista e escritor britânico, relata, na sua autobiografia, que sentiu como violenta e amarga esta separação entre a ciência e a arte no seu primeiro trimestre na universidade médica: “Havia uma separação tanto física como social (…) Passar imenso tempo a estudar neuropsicologia era divertido e até excitante, mas eu tinha cada vez mais a sensação de que faltava algo na minha vida.”

Esta separação entre ciência e arte não é recente ou novidade. A certa altura, no meu percurso escolar, fui, tal como os outros alunos, convidada a escolher um caminho: o das “ciências”, o das “artes” ou o das “humanidades”, como eram popularmente apelidados. Enveredar pelo caminho da ciência parecia significar renegar o artístico, ou até renunciar à noção de humanidade, se levarmos o termo à letra. No meu caso, era esperado que seguisse o “caminho da ciência”. Ensinam-nos (assim me fizeram crer) que no final desse caminho reside a verdadeira inteligência, a intelectualidade, o progresso. A sociedade precisa dos avanços científicos, a comunidade carece de técnicos especializados em diferentes áreas. Que lugar ocupa a literatura, a escultura, a filosofia, a pintura na sociedade atual? Aprendi física, química, biologia, geologia e matemática, decorei inúmeras fórmulas, leis e camadas que hoje já não sei reproduzir. A filosofia, segundo muitos, era um tédio, o português um dever.

Oliver Sacks a escrever / Fotografia de Teresa Tomaz

Quando comecei a estudar e a praticar medicina, senti que teria de renunciar para sempre à arte. A medicina, em si, parecia-me uma ciência complexa, dotada das suas próprias leis e fórmulas. Havia sempre algo mais por aprender, existia sempre alguém que sabia mais um pouco e que nos fazia sentir que, por muito que nos esforçássemos, seríamos sempre medíocres. O sistema digestivo era, afinal, um universo de órgãos, camadas e subcamadas histológicas, processos fisiopatológicos difíceis e complicados. Acima de tudo, temia em dizer algo imperdoável, em pronunciar erradamente um termo científico, em colocar mal o acento tónico, em utilizar uma pronúncia inglesa em vez de francesa. Ler era um luxo, um prazer que podia bem dispensar.

O que mudou, então? Talvez no meu íntimo soubesse que nunca conseguiria renunciar à arte. Mesmo tendo trocado os livros de ficção pelos manuais médicos, mesmo substituindo os filmes de Malick, Bergman ou Nolan pelos vídeos explicativos de cirurgias, algo deve ter permanecido no meu interior, à espera. E, felizmente, durante o meu percurso académico, conheci duas pessoas que contribuíram para mudar a minha perspetiva. No quinto ano da minha formação universitária, tive, à semelhança da maioria dos estudantes de medicina portugueses, uma cadeira que sabíamos ser complexa e exigente chamada medicina interna. O próprio nome despertava uma ansiedade subtil, uma espécie de permanente inquietação. Sabia, de antemão, que a medicina interna era, no domínio da geografia, um continente composto de vários países, uma paisagem vasta que me parecia impossível de dominar e de explorar. Imaginava os corredores do hospital repletos de idosos, recetáculos de problemas e patologias. Para mim, os médicos que praticavam medicina interna eram como anciões soturnos, a meta final, o conceito de destino que almejávamos, mas que sabíamos distante. Foi com esta imagem que entrei pela primeira vez no gabinete do meu professor de medicina interna. O gabinete era antigo, tal como imaginara; nas paredes viam-se estantes repletas de livros de lombada grossa e gasta, rodeando uma secretária de madeira. Nela, livros, folhas rabiscadas e esferográficas de várias cores amontoavam-se, deixando entrever pensamentos complexos e raciocínios clínicos. Quando o professor chegou e nos convidou a sentar, entreolhamo-nos e obedecemos. O seu rosto parecia afável, mas estávamos habituados a desconfiar da delicadeza e simpatia. “Bom”, disse, “sabem a história deste anfiteatro onde nos encontramos?” Engolimos em seco; certamente haveria uma ratoeira ali, uma resposta óbvia que não conseguíamos encontrar. “Então deixem-me contar-vos.” E contou-nos histórias que conduziram a descobertas científicas importantes, contou-nos histórias reais e não reais, falou-nos de livros, de pessoas, de casos clínicos que presenciou. O semestre passou rapidamente, e nunca hei de esquecer o entusiasmo que aquelas sessões me despertava.

Anos mais tarde, quando abandonei a universidade, passei o então chamado “internato do ano comum” numa cidade nortenha longe da capital. Ali, numa unidade de saúde familiar próxima dum dos mais belos rio portugueses, completei três meses de estágio de cuidados de saúde primários. Nessa época, achava que o meu futuro passava por uma especialidade hospitalar. Porém, os meses que passei na companhia do meu orientador foram decisivos para a decisão de me tornar médica de família. Fi-lo porque o meu orientador me ensinou algo que é difícil de aprender nas aulas ou nos livros de estudo: o poder inequívoco das histórias, da escuta ativa, da empatia. Embora ainda não o soubesse na altura, as suas palavras transmitiam uma compreensão do doente como um todo. Durante as pausas, falávamos de arte, de histórias e de viagens; escutava-o atentamente, procurando absorver as suas narrativas. Ele, por seu turno, também me questionava, perguntava-me sobre os meus objetivos, sonhos, as minhas experiências. A sua capacidade de escutar, de responder às emoções e de contar uma história contribuíram para a minha decisão, e por isso estar-lhe-ei sempre grata.

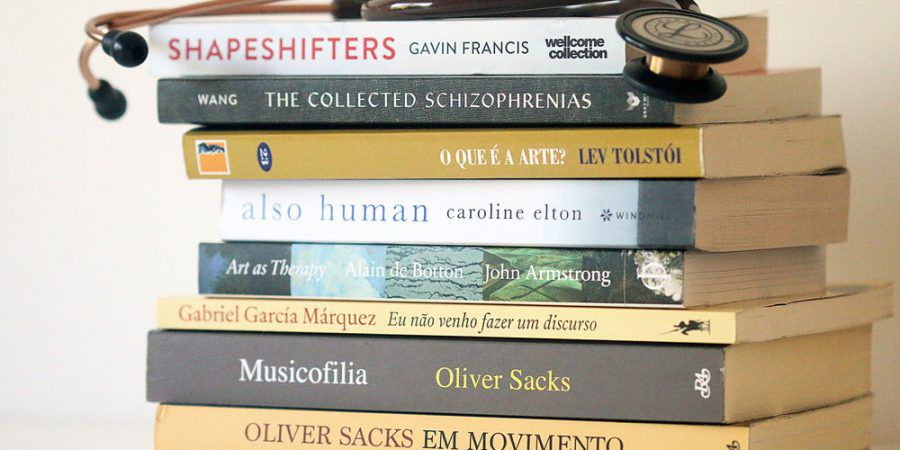

Fotografia de Teresa Tomaz

A importância das histórias é, a meu ver, um dos pilares fundamentais do ser humano, e não menos do profissional de saúde. É fácil esquecermo-nos, em especial em situações de grande exigência diária, falta de recursos ou de tempo, que cada pessoa detém várias histórias. A arte ensinou-me a interpretar, a contactar com diferentes formas de pensar e de sentir. Temos muito medo de sentir – mas acredito e defendo que a arte nos ajuda não apenas a sentir, mas também a compreender. A compreensão activa e a empatia são traços que se desenvolvem sob a alçada da arte. As várias formas artísticas – fotografia, pintura, literatura, cinema – obrigam-nos a contactar com realidades diferentes das nossas, a desenvolvermos a nossa compreensão empática. Roger Ebert, crítico de cinema, afirmou: “Para mim, os filmes são como uma máquina que gera empatia. Um bom filme permite-nos compreender um pouco mais sobre o que é pertencer a um género diferente, a uma raça diferente, ter uma idade diferente, uma classe económica diferente, uma nacionalidade diferente, uma profissão diferente, diferentes esperanças, aspirações, sonhos e medos.”

O meu professor de medicina interna ensinou-me o valor das histórias. Ensinou-me, com a sua voz pausada e serena, que por detrás de grandes descobertas científicas, do progresso médico, existiram pessoas, contextos e às vezes acasos. O meu orientador de medicina geral e familiar do ano comum ensinou-me a mesma coisa, mas de forma mais próxima; ensinou-me a importância do contacto com a pessoa, da validação das suas emoções. Sem o saberem, ajudaram-me a compreender o valor da arte na medicina.

Quando comecei a trabalhar, vi-me no interior duma sala, sozinha, rodeada por paredes brancas. Na minha secretária existiam poucos objetos: o ecrã dum computador, um rato e um teclado e um aparelho para avaliar a tensão arterial. À minha frente, porém, existia um objeto mais intimidante: uma cadeira vazia. Naquela cadeira vazia sentar-se-iam muitas pessoas, traduzindo uma infinidade de possibilidades, uma panóplia de sintomas, de queixas, de motivos de consulta.

É difícil definir a solidão que define o trabalho dentro dum consultório. Os profissionais de saúde trabalham em equipa, e os cuidados de saúde primários não são exceção. Porém, fora dos corredores do hospital, o trabalho assistencial dum médico ou dum enfermeiro de família exige várias horas dentro duma sala a sós com o doente ou o doente e a sua família. Depressa percebi que as pessoas traziam consigo muitos motivos de consulta, e alguns não estavam diretamente relacionados com queixas físicas ou psicológicas. Às vezes relacionavam-se com problemas familiares, financeiros ou sociais. Recordo as primeiras consultas que conduzi sozinha com um receio que me perturbava: temia ter de dar uma má notícia, de lidar com emoções fortes, com tristeza, raiva, angústia.

Quando me perguntam em que medida é que a arte me ajudou a compreender temas relacionados com a medicina, a ciência ou a relação entre o profissional de saúde e o doente, vem-me sempre à memória um ou outro livro, filme ou até um álbum de música. A literatura ocupa um lugar especial na minha vida, e por isso há uma ou outra obra que me provocou uma grande impressão. Destaco duas: “Coração Impaciente”, livro escrito por Stefan Zweig em 1939, e que me ensinou a diferença entre a empatia e a piedade ou compaixão. “Coração Impaciente” é a tradução literal do alemão “Ungeduld des Herzens”; as edições inglesas, porém, decidiram traduzi-lo para “Beware of Pity”, ou “Cuidado com a Piedade”. Outro livro que me ajudou no meu percurso foi a famosa obra de Tólstoi, “A Morte de Ivan Ilitch”. Esta pequena história é famosa entre os profissionais de saúde, uma vez que aborda alguns temas centrais na comunicação entre o profissional de saúde e o doente, como a dolência e o paternalismo médico. Aborda a vida e morte de Ivan Ilitch, um juiz famoso russo que se esforça por manter a sua posição no seio duma sociedade competitiva. Tudo lhe corre aparentemente bem, até ao momento em que sofre uma queda aparatosa quando procura arranjar umas cortinas em casa, magoando-se levemente nas costas. Esta obra permite compreender um dos pilares fundamentais da empatia. A maioria das personagens que rodeava Ivan Ilitch não fazia um esforço para entender os seus sentimentos: a fragilidade, a dor, a sensação de impotência, o medo de morrer. Como não compreendiam, ignoravam todas as suas emoções, provocando em Ivan Ilitch uma miríade de sentimentos que o isolavam ainda mais: frustração, tristeza, desalento. A família usava frequentemente uma linguagem negativa, os médicos teciam juízos de valor (“Que se há-de fazer! Estes doentes inventam às vezes cada tolice! Mas é preciso desculpá-los.”), mudavam frequentemente de assunto para evitar um sofrimento que ninguém compreendia nem fazia por compreender. Todos ignoraram a sua dolência, exceto Guerassime, o seu criado, e o filho.

Fotografia de Teresa Tomaz

Seja qual for a forma de arte, esta ajuda-me a superar a solidão que é intrínseca a certa parte do nosso trabalho. Quando uma consulta mais difícil chega ao fim, às vezes sinto necessidade de silêncio, de tempo para absorver todas as emoções que ali foram trabalhadas ou expressadas. Porém, o tempo é um bem escasso com as pressões laborais atuais. A consulta seguinte não pode esperar. Nesse sentido, a arte ajuda-me a uma reflexão, a uma autoanálise que não me é por vezes permitida no local de trabalho.

A importância da narrativa na medicina tem vindo a estabelecer-se, e a medicina narrativa é cada vez mais debatida. Não sendo um conceito novo, tem como objetivo desenvolver a aptidão para o reconhecimento do sofrimento, interpretação e sensibilização pela história da doença. João Lobo Antunes abordou, ao longo da sua vida, a sua importância, afirmando:

“Uma nova aragem embala agora um corpo que se acha tão sólido no saber e na perícia. Refiro-me à Medicina Narrativa, que acolhi com regozijo porque me pareceu consagrar um conjunto de ideias e princípios que defendia há muito no que praticava e ensinava. Aliás muitos dos meus escritos dum género que designei modestamente como ensaio (no mais puro sentido montaigniano) estão semeados de histórias (ou estórias, embora embirre com o grafismo), onde se destilam exemplos do que é singularmente humano neste ofício de tratar. Estes são os tijolos com que vou construindo o meu “currículo escondido”, e ampliam o tesouro ficcional que vou acumulando desde a infância.”

Ainda hoje, a arte ajuda-me. São muitas as histórias que me vêm à memória, aqui e ali, e às quais regresso. São muitas as obras de ficção, de não-ficção. Alegra-me saber que Gabriel García Márquez não foi o único a explorar a relação entre a ciência e a arte. Fernando Pessoa escreveu várias palavras acerca da literatura e a arte, incluindo “A ciência descreve as coisas tal como são; a arte como são sentidas, tal como se sente que são.” Por outro lado, vários cientistas teceram comentários acerca da ciência, da arte e da imaginação. Carl Sagan, astrofísico americano falecido em 1996, defendeu o poder da imaginação na ciência, e Albert Einstein afirmou: “Quando me examino a mim mesmo e aos meus métodos de pensamento, chego quase à conclusão de que o dom da imaginação teve para mim maior significado do que o talento para absorver o conhecimento absoluto.”

Na ciência, ensinam-nos a precisar de provas. É preciso ter a certeza que determinada intervenção traz benefícios tanto para o doente, como para o profissional de saúde. Existem alguns estudos que procuram demonstrar que as intervenções artísticas podem trazer benefício na medicina, quer seja no tratamento de determinadas patologias, como na própria comunicação com o paciente e na transmissão de empatia. Mas independentemente disso, parece-me urgente cultivar a humanidade e a empatia. E a arte é a ferramenta que nos permite fazê-lo. Não são entidades independentes, mas antes complementares. Imagino-as como dois velhos amigos que discutem no final dum longo dia, enquanto observam a luz prolongando-se sobre a eternidade.

Artigo escrito pela Médica Teresa Tomaz

Este texto foi publicado originalmente no Pickashelf, tendo sido aqui reproduzido com a devida autorização