MEO Kalorama (dia 1): uma festa electrónica com problemas de som, mas óptimos concertos

Não é frequentemente que temos a oportunidade de estrear um novo grande festival de Verão. Ontem pudemos fazê-lo na inauguração do MEO Kalorama, que vem ocupar o final dos meses mais quentes em Lisboa, numa espécie de rentrée depois das férias. Assumindo-se como um festival massivo ao ocupar o Parque da Bela Vista, convidando a comparações ao Rock in Rio Lisboa, a estreia teve alguns problemas de primeira edição, mas também grandes momentos graças ao seu ecléctico e forte cartaz e aos motes delineados pela organização — que se comprometeu a fazer um festival mais inclusivo, sustentável e seguro.

Em suma, os maiores problemas deveram-se ao som e à desorganização no alinhamento dos palcos. Isso notou-se particularmente em duas graves situações. Uma delas foi a abrupta paragem da actuação de 2ManyDJs e Tiga, que não puderam prosseguir no palco principal ao mesmo tempo que o concerto dos icónicos Kraftwerk, devido a uma disposição de palcos que comprometeria a experiência de ambos os públicos. A escolha de ter dois concertos simultâneos nesses palcos pareceu-nos obviamente errada e acabou por se comprovar de uma forma acre para os fãs de 2ManyDJs. A segunda foi a sofrível qualidade de som para quem assistia ao concerto dos Moderat do lado direito do palco, carregado de baixos que não permitiam ouvir a voz de Sascha Ring. Para nós, que vimos o concerto mais atrás e do lado esquerdo, tal não se verificou. Adicionalmente, longas filas para as casas de banho e para algumas opções de restauração revelaram algumas falhas de infraestrutura.

Por outro lado, houve também bastantes coisas boas a apontar para além do cartaz, sobre o qual já nos alongaremos um pouco mais. O recinto — fora a falha na disposição dos dois maiores palcos — encontrava-se bem distribuído, sem requerer as longas caminhadas que associamos ao Rock in Rio, tendo muito espaço aberto e pouca poluição visual no que toca à representação de marcas. A quantidade de caixotes do lixo espalhados pelo recinto foi impressionante, pelo que o lixo que se via no chão apenas poderá ser apontado à falta de civismo de alguns festivaleiros. As casas de banho unissexo cumpriram a promessa de inclusão no que toca ao género. O aproveitamento dos repuxos presentes no Parque da Bela Vista e a colocação de torneiras de água potável em algumas casas de banho também demonstraram o compromisso pela sustentabilidade e pela hidratação do público.

Apesar de o festival ter honrado a sua localização com a curadoria hiper-local “Chelas é o Sítio” (que abrirá todos os dias de festival), a nossa jornada começou com o concerto de Rodrigo Leão. O artista abriu o Palco MEO, o maior palco de festival, com toda a pompa e circunstância de um grande evento. Trouxe-nos à mente — e dizemos isto sem ponta de cinismo — os idos tempos do festival do Crato em que era inaugurado pela Orquestra Filarmónica do Crato. A cada canção, alguns membros da orquestra em palco eram apresentados, assim como os técnicos que facilitavam o espectáculo, demonstrando a apreciação que Rodrigo Leão tem pelas pessoas que lhe permitiram apresentar-nos a sua cinemática e nuanceada música.

Foi um início de concertos tranquilo, em que o público se balanceou ao som de composições que lembravam a fase mais bucólica de Yann Tiersen. “Pasión”, “O Método” ou “A Bailarina”, já com a presença do Coro Juvenil da Universidade de Lisboa a conferir mais profundidade à peça, foram alguns dos momentos que marcaram o concerto.

Ao longo de todo o final de tarde, o ambiente manteve-se sereno e adequado à calorosa tarde que se fazia sentir em Lisboa. Óptimo exemplo disso foi o concerto de Fred, baterista já com uma extensa carreira na música portuguesa e mais conhecido por fazer parte dos Orelha Negra e da Banda do Mar. A sua música navegou por um jazz directo e orelhudo, pegando em algumas dicas de ritmos de hip hop. A completa banda pintava por cima desses ritmos com toques de saxofone, flauta, teclas e do característico vibrafone, que conferia uma aura particularmente plácida à música.

De seguida, foi hora de receber o sentido regresso de James Blake a Portugal. O britânico apontou o quão bom era estarmos juntos de novo, ao fim de demasiado tempo. O sentimento pareceu ser recíproco por parte da entusiasmada audiência, que se manteve atenta apesar do concerto lânguido adequado ao horário de final de tarde. O artista ignorou o facto de ter um novo álbum para apresentar (Friends That Break Your Heart) e atirou-se a uma curta setlist com um pouco de tudo o que a sua prolífica carreira tem para oferecer. Começou com os sintetizadores ricos de “Life Round Here”, passou pelo hip hop solene e atordoado de “Mile High” e ainda pelas adoráveis e baladeiras “You’re Too Precious” e “Say What You Will”, cantada com o tímido coro do público.

Não faltaram a clássica “Limit to Your Love” (a cover de Feist que lhe trouxe fama), a recordação dos seus primórdios em “CMYK” e a dançável “Voyeur”, um marco dos seus concertos que é sempre estendida para uma alongada versão clubbing e que nos relembra que James sempre se encontrou adjacente à cultura da música de dança. A intensa “Retrograde” serviu para a despedida da banda, antes da versão de “Godspeed”, de Frank Ocean, na sua voz aveludada e tocada a sós ao piano. O final delicado ampliou ainda mais a sensação de ter sido um concerto muito bonito, ainda que pouco efusivo, deixando-nos com vontade de finalmente ver o artista a solo em Portugal, com um alinhamento mais recheado.

Entretanto, como os repórteres também comem, acabámos por ouvir grande parte do concerto de Bomba Estéreo a partir da zona de restauração, apanhando os últimos 15 minutos de uma festa latina com direito a muita dança, flautas sul-americanas e mensagens de auto-apreciação adequadas às mensagens de inclusão do festival. Alguns dos momentos mais celebrados foram “To My Love” (mais reconhecida na versão remixada por Tainy) e “Soy Yo”, já a fechar o concerto.

Years & Years começaram logo o seu concerto de seguida no Palco MEO. Houve umas quantas coisas boas para apreciar, mas não conseguimos ultrapassar o facto de as canções apresentadas por Olly Alexander e companhia serem praticamente indistinguíveis entre si. A mistura de pop açucarada que ocasionalmente vai beber ao funk e ao disco, mas principalmente a influências queer — seja por alguns toques musicais dos anos 90 ou pelos visuais e vestimentas de pele — é anódina e pouco melódica, não convidando a reter os diferentes momentos musicais na memória. Isso é particularmente notório quando se atiram à versão bombástica de “It’s a Sin”, dos Pet Shop Boys, que se tornou no momento mais marcante do espectáculo.

Para lá das melodias, a voz de Olly é óptima e é claramente o foco da música de Years & Years. O seu timbre de jovem tímido da escola secundária, que depois impressiona nos solos do coro, confere às canções uma genuinidade particular. As apuradíssimas coreografias apresentadas pelos dedicados dançarinos tentam exacerbar uma certa sensualidade que não existe particularmente nas canções, mas funcionam mais pela pura liberdade de ver aqueles corpos variados em palco e numa posição de poder. Acima de tudo, o que ficou depois do concerto foi essa sensação de alegria e enorme satisfação ao vermos uma pessoa como Olly a transmitir a sua verdade através da sua arte. Muitas vezes isso é suficiente.

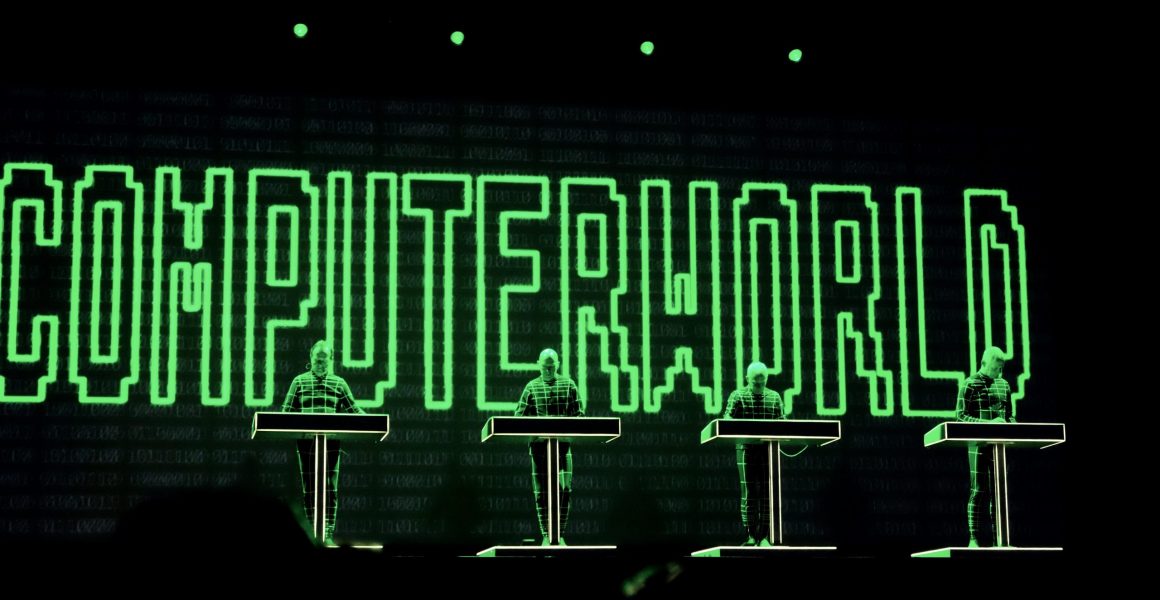

Depois, para algo completamente diferente, assistimos ao concerto dos alemães Kraftwerk. Apesar de o regresso não ser uma novidade assim tão grande (a banda actuou em Portugal em 2015 e, mais recentemente, em 2019), há sempre um entusiasmo fervilhante quando toca a assistir ao espectáculo de uns dos precursores de muita da música electrónica que se fez desde os anos 70 — até porque esta banda já tem mais 50 anos de carreira. O seu estatuto terá chamado muita gente ao Palco Colina (assumidamente pequeno para um espectáculo deste calibre), assim como o facto de se terem apresentado em formato de concerto 3D, o que não deixa de ser uma curiosidade interessante para quem até então ignorava a existência da banda. Os óculos 3D apuravam um pouco a experiência visual, sem impressionar, mas a experiência adequou-se à música retrofuturista da banda.

A plateia bem recheada foi-se perdendo ao longo do espectáculo, talvez porque a música da banda não seja particularmente pujante. Entende-se perfeitamente o seu génio e vamos reconhecendo algumas melodias (nunca nos tínhamos apercebido que a melodia de “Talk”, dos Coldplay, foi surripiada a “Computer Love”), mas o som raramente puxa a uma dança mais do que maquinal. É essa a proposta da banda, uma proposta claramente alternativa que não toca a toda a gente. No nosso caso, preferimos a música dos Kraftwerk quando soa mais esperançosa, alerta ou abertamente dançável. São os casos de “Radioactivity” e da sua épica melodia, “The Robots” ou a divertidíssima “Tour de France”. Longas ruminações industriais como “Trans-Europa Express” perdem-se um pouco na sua falta de foco.

A atracção principal do primeiro dia de festival era claramente o concerto dos The Chemical Brothers. O público encheu quase na totalidade a frente do palco e as encostas que o ladeiam para assistir a um dos mais impressionantes espectáculos audiovisuais feitos actualmente. Para nós, que assistimos ao concerto da banda no Sónar Barcelona, a experiência foi virtualmente idêntica. No entanto, funcionou bem melhor neste ambiente aberto, pois o big beat do qual eles são um dos maiores expoentes é demasiado amplo para ser contido. Foi mais de uma hora e meia de um espectáculo frenético e imparável, com direito a todos os aparatos visuais que esperávamos: projecções visuais, confetti, balões gigantes, bolas de espelhos e, claro, os gigantes robôs que pautam a apresentação de “Under the Influence”.

O alinhamento foi praticamente igual, apesar de mais apurado e sem delongas, mesmo quando consideramos os demorados crescendos. Estes são desenhados para provocar a maior explosão possível quando rebentam os ritmos de canções como “Hey Boy Hey Girl” ou “Got to Keep On” — rapidamente a tornar-se numa das favoritas do público, apesar de pertencer ao mais recente No Geography. É a prova de que uma banda clássica pode continuar a fazer sucessos ao longo de toda a sua carreira. Apenas quando entram no modo rapsódia do final do concerto é que perdem a estrutura e satisfação associadas ao início do espectáculo. Passando rapidamente por canções como “Out of Control”, “Free Yourself”, “Star Guitar” ou “Do It Again” (particularmente esta última), deixam a vontade de ouvi-las na totalidade. Pelo menos o final de “Galvanize” foi tão épico como prometia. Os Chemical Brothers continuam vitais e uma experiência imperdível ao vivo.

Em mais uma repetição de Sónar Barcelona, assistimos então ao malogrado concerto de Moderat. Para além dos problemas de som, o set foi encurtado devido à demora dos Chemical Brothers e à hora de fecho do festival (pelas 2 da manhã), obrigando a banda a atirar-se à óptima “A New Error”, o seu maior sucesso, à pressa. Ainda assim, mantiveram um espírito animado ao longo do concerto, agradecendo profusamente aos dedicados fãs que enchiam a frente do palco.

A nós, o som chegou sem mazelas, mas o concerto sofreu do mesmo mal que no festival catalão: vir depois de uma experiência imersiva e francamente incrível. Nesse foi C. Tangana, aqui foi The Chemical Brothers; concertos que desnorteiam e nos deixam com uma dose de adrenalina distractora. Não ajuda que a energia dos Moderat seja mais paciente e com ritmos menos aguerridos. É que a junção dos alemães Modeselektor e Apparat resulta numa música electrónica mais melancólica e menos divertida que as suas partes individuais. Ainda assim, a experiência visual, apesar de simples, é irrepreensível e é inegável que nos encontramos perante grandes talentos da música electrónica. Simplesmente foi um concerto demasiado sério para aquele seguimento. Ficámos com pena de não ter ido espreitar Marina Sena.

Esperamos que os artistas sejam mais bem cuidados ao longo do segundo dia de festival, que conta com as actuações de Arctic Monkeys, Róisín Murphy, Jessie Ware, The Legendary Tigerman, Blossoms, entre outros.