“Pierrot le Fou”, de Jean-Luc Godard: resplandece, mas não brilha

“Dis donc, t’as pas vu une jeune femme dans le style d’Hollywood en Technicolor?”, ou em português: “Diz lá, não viste uma jovem vestida à Hollywood em Technicolor?”

Esta questão, lançada por Ferdinand, metade masculina do casal heterossexual que protagoniza Pierrot Le Fou (1965), incorporado pelo sempre charmoso Jean-Paul Belmondo, tem em si muitas das ideias que caraterizam a décima longa-metragem de Jean-Luc Godard.

Existe, no cerne do filme como no da interrogação, uma busca: Marianne (interpretada por Anna Karina), vestida à Hollywood e em Technicolor, encontra-se num salão de bowling, no exterior do qual a pergunta é lançada. Aí, Ferdinand encontrá-la-á, mas somente a ela. Se a sua procura termina nesse lugar, é porque descobre não só estar mais longe do que nunca do seu objetivo, como também que não o alcançará.

Anna Karina e Jean-Paul Belmondo em “Pierrot le Fou” (1965)

Para perceber a razão de ser e a finalidade desta busca, é necessário considerar dois eventos indissociáveis da génese de Pierrot Le Fou: a guerra do Vietnam e o divórcio entre Godard e Anna Karina. Embora a tendência de rever o autor de uma dada obra no seu protagonista revelar-se não infrequentemente desapropriada, aqui afigura-se certeiro tomar Ferdinand como um ersatz cinematográfico de Jean-Luc Godard.

Olhemos, então, para a narrativa. O filme inicia-se com Ferdinand a ler um livro sobre Velázquez, declarando “(…) ele não apreendia do mundo senão as trocas misteriosas que fazem as formas e os tons penetrar uns nos outros (…)”. Segue-se uma festa onde as pessoas debitam anúncios comerciais umas para as outras. Aborrecido com o convívio e a vida social de um modo geral, ele decide fugir com a sua antiga amante, por sua parte envolvida em conflitos com a lei, adquirindo a trama uns vagos contornos de thriller policial – “à Hollywood”, precisamente.

“Pierrot le Fou” (1965), de Jean-Luc Godard

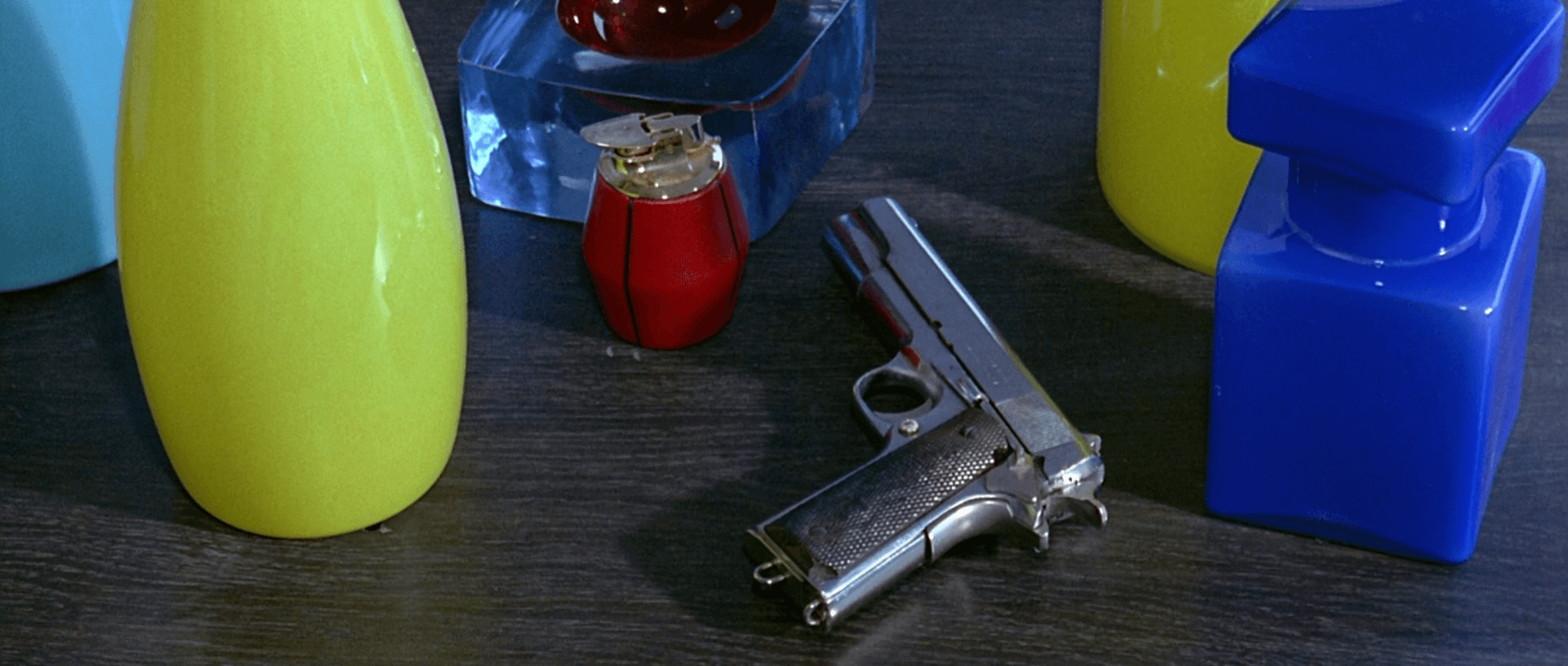

Nesta secção em que os amantes estão em fuga, alguns elementos visuais destacam-se imediatamente. Embora a cor de Pierrot Le Fou seja atribuída a Eastmancolor e não, como a pergunta de Ferdinand sugere, em Technicolor, a obra remete, pela sua elevada saturação de cor, para o segundo processo. Esta saturação é posta em evidência por uma mise-en-scène que dá primazia às cores básicas, fazendo os espaços assemelhar-se a telas de Mondrian. Em meados dos anos 60, a pop-art vivia o seu auge e Pierrot Le Fou, não só pulsa com as cores do movimento, como, pela premissa reminiscente de filmes populares (o guião é uma adaptação de um romance noir de Lionel White), partilha do seu modo de criar. Todavia, armas, cadáveres e outras cenas violentas permeiam o espaço sem, porém, causar qualquer reação das pessoas que os percorrem: em plena guerra, a violência invade o quotidiano.

“Pierrot le Fou” (1965), de Jean-Luc Godard

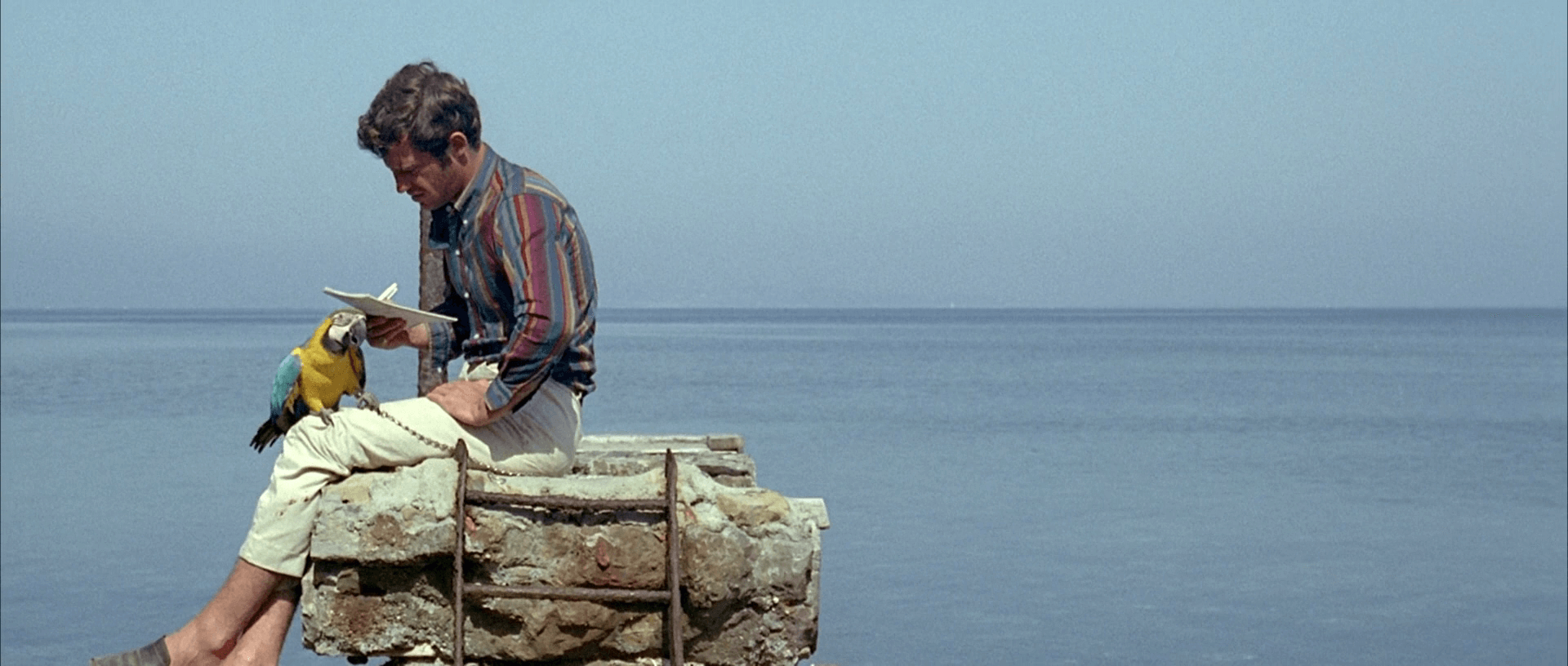

Enfim, Ferdinand e Marianne chegam a um porto seguro, adotando um estilo de vida bucólico e simples, entre a natureza e literatura, onde a chama artística de Ferdinand se reacende, inspirando-o a manter extensos diários, apresentados em grandes planos de folhas inscritas com a caligrafia do próprio Godard, e declarando pretensões de escrever um grande romance. Este é o objetivo da sua busca: uma vida consumindo arte, consumido pela sua, junto da mulher que ama. Contudo e como tudo, esta bonança revela-se efémera. Marianne não se conforma com o vagar dos dias, que entende serem entediantes. Existe uma fundamental clivagem entre as formas de ver a vida de cada um dos amantes que impossibilita a concretização simultânea dos ideais de ambos. De um lado, as ideias, do outro, os sentimentos – “existem ideias nos sentimentos”, sim, mas tratam-se de linguagens diferentes, o que impossibilita o diálogo. Assim, levados pela vontade de ação de Marianne, os dois mergulham novamente na vida rápida e clandestina de outrora, o que acabará por os separar.

Anna Karina, Jean-Paul Belmondo e Jean-Luc Godard durante as filmagens de “Pierrot le Fou” (1965)

Ferdinand mergulha na loucura. Traído pela sociedade e pela sua musa, a Godard/Ferdinand não resta outra hipótese senão a morte. Este é um dos filmes mais sentimentais e desesperados do mestre francês, porém o estilo não lhe assenta bem. A raiva para com a guerra e a angústia do coração partido misturam-se uma com a outra num exercício narcisista de auto-glorificação e de culpabilização de Anna Karina. Godard surge como o génio investido na sua criação, o artista de caneta em riste e papagaio no colo contemplando o oceano, desviado da sua missão por uma femme fatale que queria mais ação na sua vida. O distanciamento que o tempo dá viria, porém, a fazê-lo reconsiderar a sua posição: um ano mais tarde, em 1966, seria lançada a sua obra-prima sobre egocentrismo masculino e hipocrisia ideológica, Masculin Féminin (1966).![]()