“Pode a Subalterna Tomar a Palavra?”, de Gayatri Chakravorty Spivak: uma obra fundamental dos estudos pós-coloniais

Tem-se assistido, nos últimos tempos, a um aumentar da visibilidade pública daqueles a quem relegámos à sombra. Homens e mulheres que, fruto do seu estatuto social, do lugar onde nasceram e daqueles de quem descendem, foram votados à subalternidade, lugar reservado para aqueles cujo poder é inexistente, aos que nem direito à sua própria agência têm.

Não é por estas pequenas conquistas recentes, no entanto, que o silenciamento dos subalternos desapareceu. E em sociedades patriarcais que persistem em retirar agência e decidir o que é melhor para determinadas pessoas sem sequer as consultar, são ainda as mulheres os principais alvos deste silenciamento.

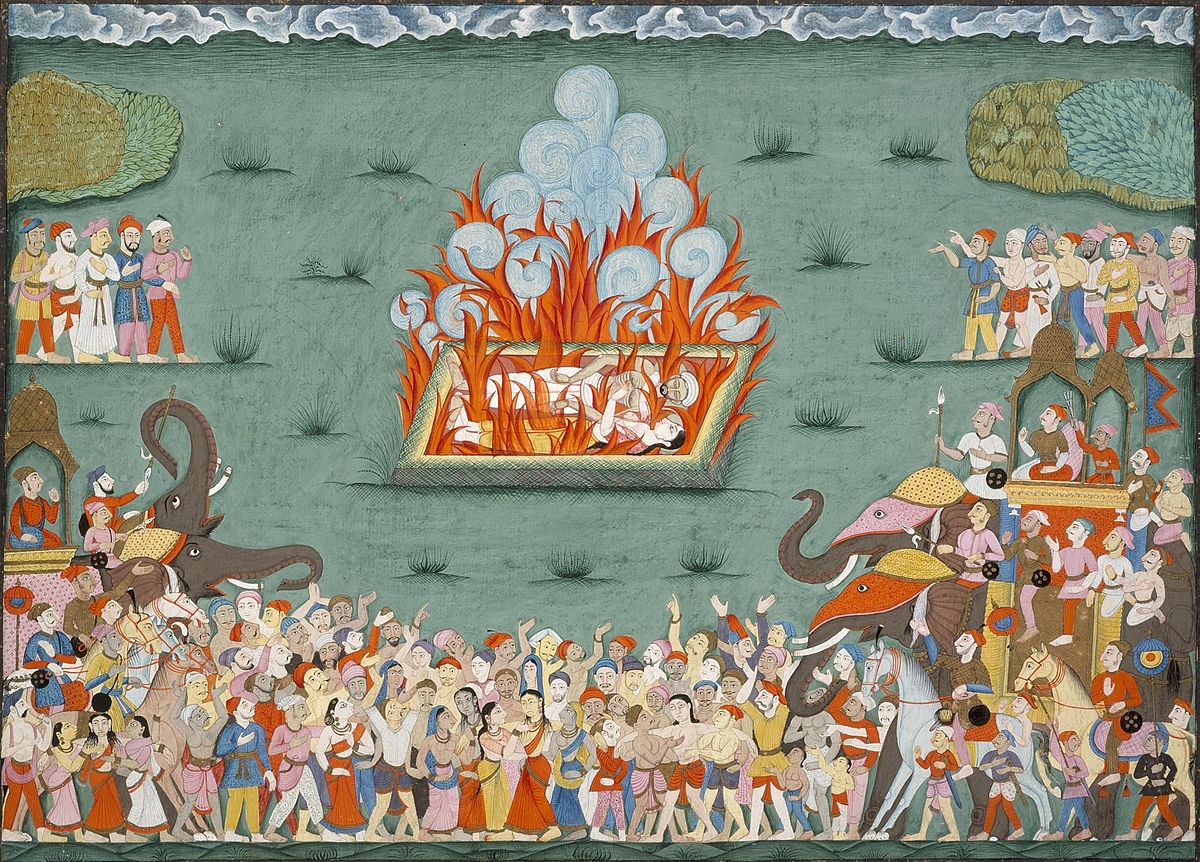

Na Índia pré-colonial era vulgar uma cerimónia, de seu nome sati (ou, na versão adulterada pelos britânicos, Suttee), normalmente associada às elites Rajput, na qual mulheres viúvas se imolavam ao lado do marido falecido, alegadamente enquanto prova do seu amor e lealdade. Ora, quando o Império Britânico ocupou a Índia, tal cerimónia foi proibida, com o argumento previsível da defesa das mulheres indianas. O que nunca se procurou fazer foi ouvir as pessoas que alegadamente estariam a ser defendidas.

É precisamente o sati que dá o mote a Gayatri Chakravorty Spivak (Calcutá, 1942), crítica e teórica Indiana, para Pode a Subalterna Tomar a Palavra?, editado agora em português pela Orfeu Negro, com tradução de António Sousa Ribeiro.

Publicado originalmente em 1985 — a versão revista que serve de base a esta edição em 1988 —, Pode a Subalterna Tomar a Palavra? é uma das obras fundamentais dos estudos pós-coloniais, a par, por exemplo, do famoso Orientalismo, de Edward Said. Mas, enquanto Said se preocupa acima de tudo com o discurso e tem pouco a dizer sobre o destino dos subalternos, das mulheres e dos trabalhadores, da expansão capitalista e da desigualdade económica, Spivak faz disso o âmago do seu discurso.

Pegando na subalternidade de Gramsci, expande-a para designar aqueles que, numa sociedade imperial, mais do que oprimidos, estão completamente fora do discurso hegemónico, com pouco ou nenhum acesso ao imperialismo cultural. Mas não foi para os representar que Spivak escreveu esta obra, já que essa é precisamente uma das críticas que apresenta: “O ventriloquismo do subalterno que fala é a especialidade do intelectual de esquerda”.

Spivak não quer falar pelas subalternas, mas sim perceber se elas próprias têm forma de tomar a palavra, sem que alguém de fora se apresente como sua porta-voz. Apresenta-se, também por isso, muito crítica de uma política de alianças global para um “feminismo internacional”, que julga ser apenas uma forma de prosseguir o imperialismo pós-colonial.

“[A representação], quando é transferida para uma diferença sexual unívoca e não para a classe, pode dar um apoio incondicional à financeirização do mundo, que constrói implacavelmente uma vontade geral na mulher rural engodada pelo crédito enquanto a «formata» através de Planos de Acção das Nações Unidas, de modo que se «desenvolva».”

Sendo obviamente contra a prática do sati, Spivak culpa a sua abolição de modo imperialista, enquanto “homens brancos salvam mulheres morenas de homens morenos”1, pela revitalização da prática com justificações nativistas que se deu após a independência da Índia face ao Reino Unido. Da mesma forma, culpa a racionalização simplista dos britânicos pela associação do sati a um ritual “típico”, uma tradição, quando inicialmente fora até um esquema patriarcal muitas vezes usado para evitar que as viúvas herdassem o dinheiro dos maridos mortos.

Claro que não é apenas dependente dos britânicos o paternalismo e machismo do sati, nem a noção de que o faziam para serem “boas esposas”, mas a própria deturpação linguística feita pelos britânicos, ao associar sati (“boa esposa”) ao acto, quando na realidade o acto se chamava “queima da sati”, é indicador do efeito que tiveram no imaginário local. Aquilo que era um acto incentivado pela elite (masculina), um “rito [que] não era praticado universalmente e não estava fixado numa casta ou numa classe”, torna-se, com a intervenção britânica “salvadora”, um ritual ancestral, rodeado de uma nova aura.

“a «mulher» é apanhada entre a «normalização» interessada do capital e a «inveja» regressiva do homem colonizado” e “o sati regressa pelas fissuras abertas pelo fracasso da descolonização.”

Presa “entre o patriarcado e o desenvolvimento”, a mulher é usada enquanto “missão civilizadora”, para legitimação do poder colonial.

“A imagem do imperialismo (ou da globalização) como princípio estabelecedor da boa sociedade está marcada pela adesão à mulher como objecto de protecção frente aos seus semelhantes.”

É através desta narrativa que homens brancos vêm salvar mulheres morenas de homens morenos. Spivak não quer com isto sugerir que há uma fantasia colectiva de todos os homens brancos, mas sim mostrar como o mero enquadramento do “salvamento” da mulher morena é um globalizar da forma de olhar ocidental, que dá ao sujeito colonial uma branquitude honorária. A universalização não é mais que uma continuação do imperialismo, um persistir em pensar o “Terceiro Mundo” através do “Primeiro Mundo”, sendo a própria construção monolítica da “mulher do Terceiro Mundo” que tem de ser protegida parte da formação ideológica masculina-imperialista.

“[…] a protecção da mulher (hoje em dia, a «mulher do Terceiro Mundo») torna-se um significante para o estabelecimento de uma sociedade boa (agora, um planeta bom)”

Acabar com o sati é, então, uma mera confirmação da superioridade ocidental, um “salvamento” velado que ignora as pessoas que salva. Visto do “Primeiro Mundo”, o sati é meramente grotesco, nunca albergador de complexidade. O auto-sacrifício, em tantos contextos defendido como uma abnegação do eu, é ali transformado em mera incivilidade.

“Era claro que o sati não podia ser lido nos mesmos termos que o martírio feminino cristão, com o marido defunto em vez do Um transcendental, ou que a guerra, com o marido em vez da soberania ou do Estado, por causa dos quais pode mobilizar-se uma ideologia inebriante de auto-sacrifício. […] A acção era sempre masculina; a mulher era sempre a vítima.”

Ora, pode então a subalterna tomar a palavra, se ninguém a quer ouvir? É precisamente para tentar responder à questão que Spivak traz o exemplo de uma familiar sua afastada, Bhubaneswari Bhaduri, que, com dezasseis ou dezassete anos, se enforcou no modesto apartamento do pai na zona norte de Calcutá em 1926. Fê-lo, no entanto, menstruada, para não deixar dúvidas de que a razão do seu suicídio não fora uma gravidez indesejada, aquela que seria a razão automaticamente atribuída a um caso como o seu. Bhubaneswari era membro de um dos grupos envolvidos na luta armada pela independência da Índia e tinha sido incapaz de levar a cabo um assassínio político que lhe tinha sido confiado. Sem outra forma de tomar a palavra, acaba a reescrever o texto social do suicídio sati, sendo que até a menstruação dialoga com esse ritual, invertendo-o, já que, no sati, a viúva nem sequer tinha o direito de se imolar enquanto menstruada.

Mas aquilo que neste caso é importante para responder à pergunta de Spivak é a memória que ficou de Bhubaneswari na sua família: ninguém via nela qualquer relevância, e as suas sobrinhas achavam que se tinha suicidado por um amor ilícito. Bhubaneswari Bhaduri não era, realmente, uma subalterna; pertencia, aliás, à classe média. Tentara falar através do seu corpo e não fora ouvida. Não era subalterna e nem sequer fora capaz de tomar a palavra. Acabou até por conseguir fazer chegar a sua mensagem a Spivak, tantos anos mais tarde, mas é inegável que para o fazer teve de pagar com a sua vida, e que a generalidade das pessoas não a ouviu.

Com uma pergunta tão directa a dar-lhe título, Pode a Subalterna Tomar a Palavra? pode até dar uma ideia de inteligibilidade, de acessibilidade, mas é um livro densamente teórico e académico, mais parecido com uma tese que com um manifesto político. Spivak está interessada em usar o caso do sati como base para desenvolver o seu pensamento face à abordagem ocidental aos problemas dos ditos “países do Terceiro Mundo”, agora países em desenvolvimento. É, também, uma crítica à postura dos ocidentais que julgam poder falar pelos interesses dos subalternos, acima de tudo os intelectuais ocidentais, e ao feminismo ocidental capitalista, enquanto luta “global” que pode acabar por fazer ainda pior pelas mulheres subalternas.

Muitas vezes puramente filosófico e conceptual, roça por diversas vezes a ininteligibilidade, tal é a quantidade de conceitos e teorias a discutir, partindo, antes de qualquer discussão do sati, de uma entrevista entre Foucault e Deleuze para se espraiar por considerações sobre Marx, Hegel, Kant, Derrida, Freud e tantos outros, criticando o ignorar da “violência epistémica do imperialismo” por parte destes nomes (e as suas consequências no estado actual dos ditos “países do Terceiro Mundo”). O mínimo conhecimento do pensamento destes teóricos é, portanto, recomendável.

A densa teorização de Spivak assusta, sem dúvida, mas, conseguindo ultrapassar essa barreira, o que se extrai é um pensamento rico, complexo, e imprescindível. Num mundo onde persistimos em olhar quem não nos está directamente relacionado como o Outro, talvez retirarmo-nos do centro do Mundo possa ser a diferença entre dar a estas pessoas agência para tomarem as suas próprias decisões ou persistir no erro de as “salvar” delas mesmas.

1 “Moreno” é, neste contexto, utilizado para traduzir brown, enquanto referência racial associada a brown people, ou seja, “pessoas morenas”. Uma decisão algo questionável, dado moreno não ser propriamente empregue nesse sentido na língua portuguesa.