Revolução, desocupação, mas… para quando a descolonização?

O capítulo da descolonização na história da Revolução costuma ser contado de forma simples e linear. A 25 de Abril de 1974, os militares saíram à rua de cravo ao peito. O regime de Salazar e Caetano caiu. O Movimento das Forças Armadas prometeu resolver “o problema ultramarino.” As guerras pelas independências africanas terminaram. Spínola reconheceu, num discurso feito a 27 de julho de 74, a autodeterminação dos povos africanos. Uma a uma, as antigas colónias tornaram-se países independentes. Em sete linhas, a dita descolonização fica muito bem explicadinha, com um final feliz e o problema resolvido.

Infelizmente, a história nem é linear nem tem um final. Esquecemo-nos de um pormenor importante: a descolonização não se faz apenas com Acordos do Alvor ou de Lusaca e com o reconhecimento político da autodeterminação dos povos. Durante mais de quinhentos anos, o Império esteve no centro da construção da identidade portuguesa, dos seus costumes, das suas narrativas histórias e mitos. Em 1974, este Império chegou formalmente ao fim; mas tudo o que o sustenta — o colonialismo, o racismo, o sentimento de superioridade portuguesa e europeia, a ideia do bom colonizador; enfim, o luso-tropicalismo — manteve-se (mantém-se!) vivo no imaginário coletivo do país. Porquê? Porque, para lá dos acordos, a descolonização de facto ainda não aconteceu.

Ao contrário do que nos ensinam muitos livros da História de Portugal, o colonialismo não foi a mera ocupação física de um território ultramarino. Foi — e é — uma forma hegemónica de organizar a economia global de modo a garantir a máxima extração de recursos e mão-de-obra “ali” e a sua máxima acumulação “aqui”. Assim, o capitalismo não apareceu por obra e graça do espírito santo para substituir uma economia mundial colonial “primitiva”; o capitalismo é, em si, um sistema colonial, fundado no comércio triangular transatlântico. No final da segunda guerra mundial, ainda era este o sistema que imperava. Bretton Woods, a ONU e todos os demais instrumentos dos “regimes internacionais da ordem liberal” foram criados pelas potências mundiais, todas elas ainda orgulhosamente detentoras de grandes impérios coloniais. Enquanto os colegas de Relações Internacionais nos falam do “sistema internacional” de “estados-nação igualmente soberanos”, a verdade é outra: todo o nosso sistema internacional liberal foi construído, deliberadamente, por uma mão cheia de impérios, habituados a financiar os seus excessos com o despojo dos Outros. Contudo, os Outros sabiam que o mundo velho estava a morrer, o novo estava ainda por nascer, e no entretanto havia um parto complicado por gerir.

O colonialismo é também um sistema de produção de conhecimento. Não queremos com isto dizer que o colonialismo produz livros e intelectuais, embora também o faça. Mas queremos com isto falar de epistemologia, um conceito da filosofia ocidental que se refere àquilo que podemos conhecer e como é que podemos obter esse conhecimento. O colonialismo produziu as suas próprias epistemologias, isto é, formas de conhecer o mundo, que sustentassem a sua missão de acumulação pelo despojo (accumulation by dispossession — a tradução não faz jus ao original). Todas estas epistemologias continuam profundamente enraizadas nas nossas instituições — e, por consequência, nas nossas mentes.

Assim, a disciplina da História e os seus métodos (a historiografia) produziram arquivos nos quais as categoriais imperiais foram naturalizadas, ao ponto de nos parecer senso comum ler num manual de história do 8.º ano que as mercadorias trocadas no comércio triangular eram “especiarias, ouro e escravos”; a disciplina da Antropologia e os seus métodos (a etnografia) produziram relatos que transformaram sociedades vivas e dinâmicas em fósseis, resquícios de um qualquer passado primitivo que justificavam múltiplos genocídios (de que os objetos pilhados em exposição nos museus de Lisboa são a prova viva); a Filosofia pegou nestes achados e transformou a paróquia que é a Europa no centro do mundo, o barómetro de uma provinciana ideia de progresso, utilizando lindas palavras como “justiça” e “igualdade entre os Homens” para justificar a escravatura e transformar a pobreza em defeito moral; a Ciência Política, mais recente das suas irmãs, associa-se hoje a um outro império Atlântico que tem por objetivo convencer-nos de que tudo sempre foi assim, que tudo sempre será assim, e de que não há nada a fazer sem ser exigir reformazinhas pequeninas, com protestozinhos pequeninos, que não chateiem muito os donozinhos-disto-tudinho.

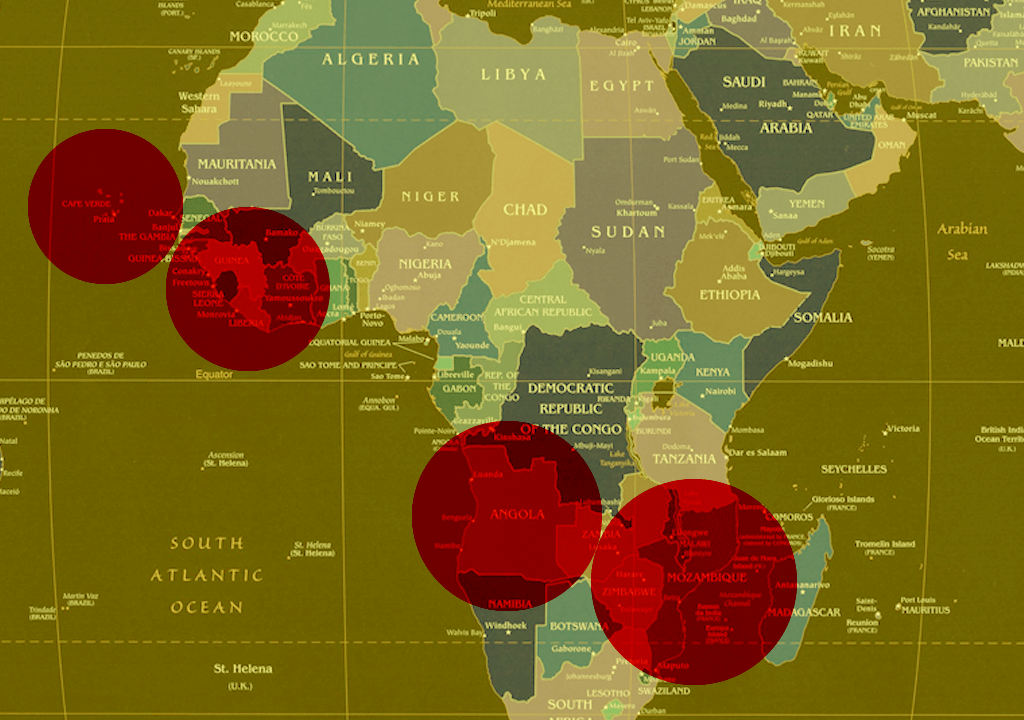

Porque é que tudo isto é importante? Porque Portugal foi parte e parcela da construção deste mundo moderno. Contudo, no pós-25 de Abril, teceu para si próprio uma situação esquizofrénica: decidiu viver na esteira das suas glórias (que nunca chegaram aos bolsos da maior parte da população, sempre paupérrima até no auge do império), sem nunca poder confrontar as consequências das barbáries que sustentaram o dito avanço civilizacional. Ou seja — já foi ao Brasil, Praia e Bissau, Angola, Moçambique, mas não compreende como é que pessoas do Brasil, Praia e Bissau, Angola, Moçambique fizeram, contra o mais hostil dos ambientes, uma casa para si no Portugal continental. Na mesma jogada, falam de Portugal enquanto país de brancos enquanto recusam qualquer diagnóstico de racismo estrutural, continuando a preferir falar de racismo como “preconceito” e “medo do outro” (uma definição inventada pelo mesmo sistema internacional, desejoso de apagar a sua história genocida). No fundo, o 25 de Abril comprometeu-se com a ideia de descolonização, mas limitou-se à mera desocupação.

Por tudo isto, a descolonização foi outro sonho lindo que acabou antes sequer de ter começado. Perante essa descolonização incompleta, ouvimos um primeiro-ministro a falar da abertura “de uma “fratura perigosa para a nossa identidade nacional” e de uma visão da história “auto-flageladora” quando deparado com um discurso que questiona o legado colonial português. Perante essa descolonização incompleta, temos um presidente da república que denuncia as visões da história que põe em causa a “unidade da pátria.” A unidade da pátria, claro está, é este estranho equilíbrio em que vivemos no Portugal pós-colonial, entre um vago reconhecimento das atrocidades do colonialismo e um simultâneo sentimento de que “nem tudo foi mau.” Parece que estamos autorizados a falar do colonialismo, mas apenas dentro de um quadro restrito — caso contrário, abrem-se perigosas fracturas!

E se fosse hora de admitir que a identidade nacional será sempre fraturada enquanto continuarmos a viver em territórios marcados pela diferença e por processos de alterização (othering), mas cuja história não conseguirmos tornar visível? E se fosse hora de perceber que um mundo que se faz pela violência material e epistémica é um mundo sempre fraturado? E se fosse hora de descolonizar, não como metáfora para sermos “mais inclusivos”, mas como caminho de recusarmos o genocídio como condição da vida imperial?

Usamos o 25 de Abril como plataforma para pensar estas questões, porque nesse momento dois movimentos radicais coincidiram para sonhar algo melhor: a luta pela descolonização e o PREC. Duas lutas raramente pensadas em conjunto, mas que são na verdade o reverso da mesma moeda: contra a acumulação de terra e riqueza nas mãos de uma elite (racial no caso dos territórios ultramarinos); contra a exploração laboral por parte dessa elite das classes operárias (racializadas nos territórios colonizados); contra uma economia assente na extração de tudo o que solo tem para dar em nome de uma ficção de crescimento infinito. E se recuperarmos a memória útil destas lutas e reivindicarmos para nós uma história subalterna de resistência que nos permita ver os fantasmas que nos rodeiam e sonhar com eles um outro mundo?

Por todo o lado, surgem iniciativas que não vêm na fratura um problema, mas antes uma oportunidade. Olhemos, por exemplo, para as novas exposições que olham de forma crítica para o legado colonial português — como O Barco de Grada Kilomba, Interferências, de António Brito Guterres, Carla Cardoso e Alexandre Farto, ou Ato (Des)Colonial, no Museu do Aljube —, ou para a colocação de placas toponímicas em Lisboa que contam a história da herança africana na cidade, pela Batoto Yetu. Enquanto as forças conservadoras nos querem convencer que o debate é sobre sermos patriotas ou não, ou sobre se foi Abril ou Novembro que nos trouxe a democracia, é nosso dever à esquerda reformular os termos da conversa de acordo com aquilo que verdadeiramente importa: a paz, o pão, habitação, saúde e educação. O nosso argumento é simples: o 25 de Abril não se cumpre enquanto não entendermos o papel do colonialismo na criação destas desigualdades, que não serão corrigidas enquanto não houver um compromisso real com a descolonização.

Esta crónica foi escrita por Inês Tielas da Silva e João Moreira da Silva.

A Inês é Mestranda em Postcolonial Culture & Global Policy na Goldsmiths — University of London, licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, disciplina com a qual mantenho uma relação… complicada. A minha área de interesse é o estudo do capitalismo racial (pós-)colonial, com um pé na academia e outro na cultura.

O João é Mestrando em História na SOAS —University of London, após ter terminado a licenciatura em Direito em Lisboa. Em Portugal, passei pelo mundo do associativismo estudantil, da advocacia e do jornalismo — resta saber o que vem a seguir.