A história do azulejo português

O azulejo é uma das marcas mais distintivas daquilo que é a cultura portuguesa. A constituição de muitos dos edifícios e dos espaços públicos lusos são ornamentados e complementados com as figuras representadas nesses espaços de tonalidade azul. Em muitos deles, está condensada a história e a memória de milhares de lusitanos, tanto a daqueles que dão vida a essas representações, como aqueles que se encontram honrados e homenageados em várias vilas. As paredes nacionais, ao contrário de tantas outras, não se fecham, abrindo portais para outras dimensões temporais, para tempos remotos, onde a recordação ainda pulsa bem na proximidade dos que caminham e dos que tocam em consagrada realização.

Embora proeminente e ressurgente na cultura portuguesa, o azulejo tem derivações árabes na própria semântica. O termo azzelij significa pequena pedra polida, e foi usado para designar o próprio mosaico usado na arte bizantina. Porém, concernindo tal e qual àquilo que conhecemos hoje, designa uma peça de cerâmica de espessura pequena, normalmente quadrada, com uma das faces vidradas. Formatada tradicionalmente em 15×15, resulta da cozedura de esmalte, que reveste e torna impermeável e resplandecente essa peça quadrada. Diante de divisões e de contextos húmidos, tornou-se aplicado com regularidade, assentindo em resistência e em parcas despesas. Podendo-se desdobrar em lisas, relevadas, monocromáticas ou policromáticas, as peças em azulejo foram usadas, principalmente, no revestimento de obras arquitetónicas, aplicando-se tanto nos interiores, como nos exteriores, e expondo vários episódios e cenas alegóricas, religiosas e históricas, estando dependente do contexto do seu uso. O seu alinhamento como ornamento passou a, não só apresentar-se como um complemento às várias tendências artísticas, mas também como uma estetização artística e identitária do espaço que incorporam, que representam, e em que se presenciam.

Curiosamente, já em tempos do Antigo Egito e da Mesopotâmia que se evidencia o emprego do azulejo, tendo conhecido expansão geográfica e expressiva a partir da presença e manifestação islâmicas na região mediterrânica, propagando-se por toda a Península Ibérica. É no Oriente que se consagra a produção de revestimentos para a própria porcelana chinesa, e a sua arte, à proporção da dinâmica de alargamento islâmico, alcançou as próprias regiões onde se fez sentir. Assim, artesãos muçulmanos fixaram-se em vários pontos da península, e, tendencialmente, plantaram as sementes da arquitetura mudéjar em solo espanhol, e da arte do azulejo em Portugal. Tudo isto bem a meio deste milénio. Nisto, importou, também, a tradição cerâmica portuguesa, que abdicou de importar de Espanha para fazer o seu próprio azulejo, e que propagou esse mesmo engenho para as colónias que detinha então. O sentimento de encanto foi imediato, e perspetivava-se uma eternização destes mosaicos naquilo que seria uma herança para os artesãos ibéricos.

O lugar de destaque, tanto em nível de aplicação como de produção, que assumiu em terras lusitanas despoletou em 1498, aquando de uma visita do monarca D. Manuel I a Espanha. Numa fase em que a nação ainda era ignota em relação à variedade de obras mouriscas e ao seu ornamento com o azulejo, foi com deslumbramento que percecionou tamanha riqueza artística. Foi então que decidiu, antes de orquestrar mecanismos de feitura (para além dos de pintura de faiança, oriundos de Itália), importar para a sua residência, no Palácio Nacional de Sintra, mesclando-os com a arquitetura ousada, com a envolvência de portadas e janelas, e com o reforço do verde no seu redor (a apetência por potenciar os fartos espaços verdes). Com ele, vieram algumas técnicas arcaicas, para além de costumes decorativos e de uma abordagem geométrica bem complexa.

No entanto, a sua chegada a Portugal levou a que o azulejo passasse a afeiçoar-se ao gótico de então, e a uma estética que seguia o normal decurso das circunstâncias e dos tempos. A diversidade de povos no império ultramarino conferiu variedade à sua expressão, providenciando a originalidade e a distinção. Oficinas de olaria começaram a surgir, destinadas a incorporar as várias lufadas provenientes de fora, sem nunca descurar o papel que as outras artes, principalmente a cerâmica e a arquitetura, assumiam nesta nova articulação produtiva; que era alimentada pelas várias encomendas nobres e clericais. A inspiração nunca se desligou da relação com outros caminhos artísticos, como a ourivesaria ou as demais artes decorativas, capacitando-se para embelezar e complementar os grandes solares, palácios, jardins e conventos.

De Itália, país também familiar ao azulejo, veio a majólica. Esta trata-se de uma técnica que permitiu pintar diretamente no azulejo vidrado, e que seria proeminente na diferenciada herança portuguesa. Trazida por Francisco Niculoso para a península, originou a criação de oficinas de cerâmica, complementadas pela chegada de vários artistas flamengos, também estes perfumados com a majólica. O século XVI estendia, assim, a oportunidade de, tanto Portugal, como Espanha, apresentarem os seus próprios azulejos, produzidos e apresentados em suas terras. Também de origens transalpinas, advêm os preceitos de transição do Renascimento para o Maneirismo, convidando o flamengo para uma estética mais harmonizada e para um maior privilégio do figurativo.

Com o crescente abandono das influências mouriscas, chega uma vontade de representar a mitologia e a religião nesses espaços, a partir de alegorias e de epopeias mais ou menos imaginárias, o que alimentou a Contrarreforma católica de então – reforçou o caráter apelativo e persuasivo dentro dos fiéis. A arquitetura influi no seu aspeto ilusório (p.e., a técnica do trompe l’oeil), para além de uma maneirista obsessão nos pormenores decorativos, como anjos, vasos, flores ou frutas. O seu valor e estima foi, gradualmente, ganhando volume, e conheceu comparação à pintura mural então célebre. Dois dos mestres na azulejaria deste período foram Marçal de Matos e Francisco de Matos, precursores de um método de trabalho com pastas artificiais e mais recetivas ao lavoro no próprio material. Espaços que se destacam nesta fase são a Quinta da Bacalhoa, e a Capela de São Roque, ambas situadas em Lisboa, onde dominam os tons suaves e a variedade ornamental, para além da presença mitológica e religiosa.

Ao mesmo tempo, surge uma nova forma de expressão estética do azulejo, que, apesar de não prescindir do pormenor decorativo, acaba por ser menos oneroso. Assim, surgem os enxaquetados, que se dispõem de forma axadrezada, e que revestem grandes superfícies de monumentos religiosos. Nestes, assenta uma palete monocromática ou bicromática, apresentando-se de forma diagonal, e suscitando uma interessante dinâmica visual. No entanto, e para contrariar o processo moroso que a feitura destes implicava, surgiu o azulejo de padrão, que apostou na repetição de esquemas geométricos nessas mesmas grandes superfícies (exemplo de um espaço com a sua aplicação é o Convento de Cristo, em Tomar), e originando os propalados frontais de altar. O século XVII trouxe, com a perda da independência, uma menor aposta na produção do azulejo, embora regressem no pós-Restauração, inspirados pelos tapetes persas e pelos tecidos indianos, para além da louça chinesa, desligada de uma dinâmica repetitiva e sistemática. É a partir destes trabalhos mais ornamentados e diversificados que surge o azulejo de tapete, mais colorido e exótico, que aposta em representações fantásticas e paradisíacas (apresenta-se, por exemplo, na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego), e que substituem os tecidos originais dos altares e das superfícies religiosas amplas (usados no Convento de Santa Cruz do Buçaco).

Para além das influências orientais, que trariam o azul da porcelana chinesa, e o dinamismo exuberante e brilhante dos ornamentos e tecidos, vieram as italianas, que originaram o surgimento dos azulejos grotescos (patente no Convento da Graça, em Lisboa). O burlesco é a nota dominante destes, rodeado e contextualizado num fantástico de caos e de incoerência, não obstante o seu realismo, pontificando a sua cenografia. Apesar dos repertórios serem rebuscados, no sentido em que já tinham sido empregues noutras gravuras, as temáticas a si associadas acabaram estendidas nas grandes escalas onde o azulejo atuava em Portugal. Tudo isto sem esquecer o que chegou da zona da Flandres, por via da familiarização com as gravuras dessa região. Portugal conhece, assim, a albarrada, surgindo com um caráter mais liberalizado no traçado, e com figuras de jarras com flores, mais vegetalista e exótico que o normal, mas com fundamentos geométricos.

O resgatar da independência devolveu força à nobreza, que investiu na construção de vários edifícios palacianos. Encantados pelo azulejo, solicitam que seja este a revestir grande parte das suas casas e jardins. Com uma palete policromática, as cenas retratadas prendem-se, sobejamente, com os cinco sentidos, associando-os às atividades de lazer das figuras nobres. A segunda metade do século XVII trouxe, num clima de expansão e de modernização, a macacaria, que, como o próprio nome indica, representa macacos trajos em atividades humanas. Dominado por tons azuis e amarelos, e importado da Flandres, suscita um grande caráter satírico, criticando vários costumes e figuras da realidade nacional de então, e estende-se até ao século XIX. A finalizar o século XVII, chegam ciclos matizados com azul e branco, que bebem dos trabalhos da cerâmica chinesa, e que se tornariam a principal referência da azulejaria daí em diante. Porém, as tendências pelas miniaturas diminuem em detrimento de expressões com maiores dimensões, e que se adequam aos contextos arquitetónicos nacionais. Assim, e dos Países Baixos, passam a entrar painéis de temas religiosos, militares e sociais; para além dos de figura avulsa, com cenas simples e mais restritas, tais como a representação de alimentos, e com aplicação em pequenos espaços dos grandes recintos lusos.

A aplicação do azul sobre o fundo branco, para além de permitir que a pintura se concentre, evidencia o valor e a qualidade do traço, que incentivam as oficinas nacionais a dar luta às referências flamengas. É neste panorama que a produção portuguesa dispara, e que, com o contributo do imigrante vindo de Espanha Gabriel del Barco, apresenta uma vaga de mestres lisboetas, como os nomes de António de Oliveira Bernardes, o seu filho Policarpo de Oliveira Bernardes, Manuel dos Santos, e P.M.P., que manteve o anonimato até à sua morte. O exterior perde importância, e as encomendas para trabalhos de azulejaria exclusivamente nacional aumentam com retumbância, culminando no Convento de São Vicente de Fora, em Lisboa; e no Palácio da Mitra, em Azeitão. Foi uma fase em que de muito valeu a riqueza advinda das minas de ouro e dos diamantes brasileiros, e em que a quantidade de painéis históricos conheceu um elevado número. Este também contou com uma abordagem cada vez mais intermitente e variada, intercalando os resquícios mouriscos com as técnicas importadas de Itália e da Flandres, levando à concretização de uma profecia que, embora industrializada, se tornou imprevisível e despojada de rotinas.

Convento de São Vicente de Fora (1629), em Lisboa

A estética, muito perfumada pela arte barroca, levou a que os azulejos fossem trabalhados de um modo cada vez mais exuberante, retratando contextos do quotidiano cortesão, para além das habituais alegorias, dos episódios bíblicos, e de circunstâncias da fase dos Descobrimentos. Os ornamentos, por si só, são aplicados com o intuito de suscitar ilusões de ótica, para além de serem usados com base no chiaroscuro, buscando os contrastes entre o escuro e o claro. É vasta a literatura que chega de artistas franceses, que alimentam a vontade de conferir vitalidade e variedade ao trabalho de azulejaria, procurando recorrer e espalhar os côncavos e convexos (na volumetria), os entrelaçados, as flores e os frutos, entre outras conceções arquitetónicas. As igrejas tornaram-se totalmente revestidas pelos ondulantes azulejos, incluindo as abóbadas e os tetos, que complementam a própria talha dourada das mesmas. Neste período, ressalvam-se as figuras de Teotónio dos Santos e de Bartolomeu Antunes, e o imponente Palácio dos Marqueses de Fronteira, um dos primeiros grandes exemplares da azulejaria nacional.

O século XVIII trazia o rococó de França, e trá-lo-ia, sucessivamente, para o azulejo. Assim, a policromia está de volta, assente no amarelo, no verde, e no violeta, para além da maior leveza e graciosidade que os próprios ornamentos adquirem, e do próprio azul do cobalto. Com as molduras a perderem parte do seu volume, chegam as flores e as folhas ainda com maior relevância, que aconchegam as cenas bucólicas e idilizadas pelos mestres de azulejaria, e que dinamiza a arquitetura a partir da disposição diagonal que apresenta. Neste prisma, o azulejo acaba por transmitir abertura a espaços outrora fechados e cingidos à horizontalidade e à verticalidade dos seus suportes, desmontando a dimensionalidade arquitetónica com uma franca e profunda perspetiva. As técnicas artesanais, ainda antecessoras dos métodos industriais, permitem que as cores se tornem mais garridas e cintilantes, e reforçam a ondulação que a superfície suscita, ajustando-se às necessidades mais proeminentes dos edifícios.

Porém, o terramoto de 1755 tornou urgente a reconstrução da cidade lisboeta, e levou a que o azulejo de padrão voltasse a ser o mais massivamente produzido, tornando-o mais do que uma mera peça, e sim mais uma linha de orientação própria da cidade. De baixo custo, permitia a aplicação rápida nas várias fachadas da cidade, contando com a presença de figuras religiosas de proteção contra as adversidades naturais. O neoclassicismo também se fez sentir neste período, descartando a primazia decorativa, e pensando mais em razão e em utilidade, levando a uma maior profissionalização dos seus obreiros e pintores. Foi assim que nasceu, também embrenhado na época das luzes, o azulejo pombalino, que se tornou bastante reproduzido na Fábrica Sant’Anna, esta que permanece ativa na produção de faianças e de azulejaria através de mecanismos fortemente manuais. Para além de grande parte da moderna Lisboa, evidencia-se, nesta fase, o Palácio Nacional de Queluz.

Igreja de São Quintino (1530), em Sobral de Monte Agraço

A este período, seguiu-se o século XIX, no qual o exército francês de Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, e sujeitou a família real a mover-se para o Brasil. Desta feita, e em território nacional, assistiu-se a um decréscimo da produção de azulejaria e da construção arquitetónica. Porém, em terras canarinhas, o desenvolvimento que não se sentiu em Portugal foi possível de se percecionar lá. Com especial destaque para o norte do país, notava-se uma tendência para a sua aplicação no revestimento total de fachadas de vários espaços arquitetónicos, assente nas caraterísticas térmicas e robustas do azulejo, com algumas delas anteriores às elaboradas em Portugal. Este, por si só, permitia arrefecer o interior e refletir o calor, replicando as fortes chuvas tropicais que se sentiam lá. Porém, é curioso de se denotar que não é nas zonas mais chuvosas e áridas que se presencia a aplicação do azulejo, tratando-se de teorias que, apesar de exequíveis, não se comprovam na atualidade. No rescaldo da Guerra Civil, sob a orientação liberal, o azulejo permaneceu um recurso acessório de vários edifícios civis e comerciais.

O que é assegurado é um prematuro trabalho com azulejaria, tanto para interiores, como para exteriores, e que o fornecimento da matéria-prima necessitou de provir de outros países, tais como França, ou Holanda; embora os primeiros revestimentos tenham sido efetivados com azulejaria portuguesa. Resquícios desses trabalhos permanecem bem vivos, para além de residências e de outros espaços urbanos, em Salvador da Bahia (Ordem Terceira de São Francisco de Salvador, e Colégio 2 de Julho), em Campinas (Palácio dos Azulejos, eventual Museu da Imagem e do Som), e no Rio de Janeiro (Igreja do Outeiro da Glória). Pouco após finalizarem as diversas intempéries políticas que assolaram Portugal, a produção foi-se alterando e adaptando às novas conceções de estética e de aplicação, tornando-se familiarizadas com os métodos que migrantes nacionais traziam.

Igreja da Boa Viagem (1712-48), em Salvador da Bahia, no Brasil

Esses migrantes trouxeram o apreço e a conivência com as fachadas totalmente azulejadas, destacando-se na região da cidade do Porto, reforçando a sua identidade de cosmopolita e de urbano, e adaptando os novos recursos industriais para a sua produção. Apesar de vozes dissonantes em relação à redução do intimismo que a habitação sentia, sentiu-se a valorização que os exteriores conheciam, que viria a autenticar e a reforçar o caráter único e singular da arquitetura portuguesa, nomeadamente neste período marcadamente romântico. Não obstante essas vozes contrárias a esta nova abordagem da azulejaria na dicotomia dos interiores/exteriores residenciais e arquitetónicos, dependiam do contexto regional e tradicional das mesmas, considerando, de certo modo, excessivo tamanho revestimento.

Esta nova página da história da azulejaria portuguesa, conhecida pela relevância do azulejo de fachada, também se fez sentir nos suportes arquitetónicos dos edifícios, decorando-se com os vasos cerâmicos e com estátuas alegóricas, que, apesar de raras, se encontram por Portugal e pelo Brasil. Os principais núcleos de elaboração de azulejos concentravam-se nos dois polos citadinos do país, referenciando-se por Lisboa (Fábrica Viúva Lamego) e pelo Porto (Fábrica de Cerâmica das Devesas, em Vila Nova de Gaia). O romântico traz, desta feita, algumas bifurcações, tais como os trabalhos de Luís Ferreira, – conhecido por Ferreira das Tabuletas – que se muniu de muitas alegorias e de vários detalhes bucólicos para não deixar a fase anterior adormecer perante as novas metodologias de feitura; e Jorge Colaço, que se cimentou numa perspetiva historicista e laudatória, e que se destacou como desenhador, colmatando nos vinte mil azulejos que apresentou na Estação de São Bento, no Porto, para além de intervenções na Igreja de Santo Ildefonso e na Igreja dos Congregados; no Palácio Hotel do Buçaco, e até num tríptico no Palácio de Windsor, em Inglaterra. Apesar destes dois nomes especialmente figurativas, o Romantismo nunca se privou das suas tendências, expressas em azulejos de padrão capazes de arrefecer as cargas emitidas pelas fachadas urbanas, e em papéis de parede para amenizar os próprios interiores.

Casa de Ferreira das Tabuletas (1864), em Lisboa

Na viragem para o século XX, a diversificação produtiva deteve-se com um exponencial crescimento, no panorama da Arte Nova (tradução e adaptação nacional da Art Nouveau) arrancando, com intensidade e fulgor nos seus frisos, com os nomes de Rafael Bordalo Pinheiro, conhecido pelas decorações de vários palacetes, e do ceramista Jorge Barradas, que se destacou pelos painéis seiscentistas e maneiristas. A obra de ambos fundiu-se numa certa afeição nacionalista até à nova política arquitetónica assumida pelo regime salazarista, que preteriu o azulejo em relação ao mármore. Do outro lado da barricada, e em meados do século, houve nomes que conferiram uma sustentada vontade de valorizar o património azulejista. Na linha da frente, surge Maria Keil (“O Mar”, de 1958-59), que apresenta uma obra de grande modernidade e inovação em relação ao paradigma vigente do azulejo, com uma linguagem geometricamente simplista e renovada, bebendo, também, do abstracionismo. Do expressionista Júlio Resende (“Ribeira Negra”, de 1984), passa-se, entre vários outros, pelo multiforme e sensorial Júlio Pomar, pelo pictórico Sá Nogueira, pelo figurativo e satírico João Abel Manta, e pelo desconstrutor e ilusório Eduardo Nery. O caráter especial e peculiar que o azulejo adquiriu em Portugal foi reforçado pela consolidação do Museu Nacional do Azulejo, edifício secular criado por D. Leonor, esposa do monarca D. João II, no antigo Convento da Madre de Deus, em Lisboa; e que acompanha a evolução histórica e diacrónica do azulejo como método de expressão artística nacional; para além do vasto repertório nacional, da sua interseção com expressões culturais internacionais, e do realismo empregue no seu desenvolvimento.

O azulejo é, desta forma, uma das notas marcantes e perseverantes da cultura portuguesa, tanto no plano material como imaterial, onde se transpõe e se supera às formatações e representações físicas, mostrando-se cúmplice da metafísica religiosa e da alegoria imaginária. Mais do que um elemento decorativo ou que um ornamento, significa uma extensão da caminhada artística e criativa de um país que, no meio de várias contrariedades, nunca se privou de vincar a sua identidade. Portugal conhece, na sua arquitetura citadina e rural, uma série de consagrações de azulejaria, com diferentes descrições narrativas, mas sem nunca esquecer a plenitude de mentes e de emoções que encaminharam a sua produção e estetização. Com o azul do céu, um Portugal mais original e íntimo das divindades, que em si conheceram artísticas realidades.

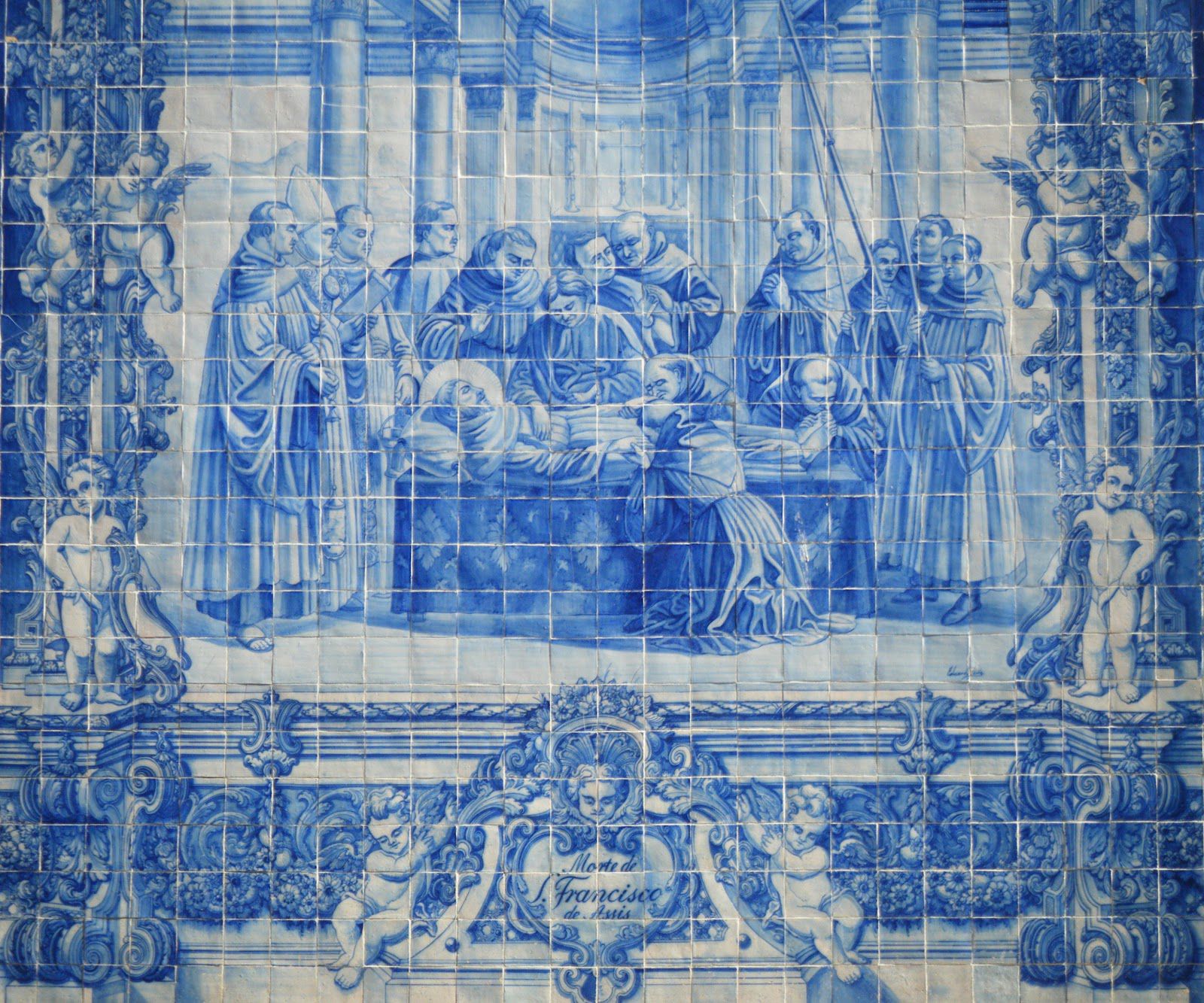

“Morte de São Francisco de Assis” (1929), painel localizado na Capela das Almas, no Porto

Fotografia em destaque: Painel de azulejos no interior da Estação de São Bento, no Porto, retratando o Infante D. Henrique na conquista de Ceuta. Trabalho do azulejista Jorge Colaço.