‘Crack-Up’, dos Fleet Foxes: quando a maré é mais forte que o marfim

‘Crack-Up’ nasce de um momento pivot na vida de Robin Pecknold, o génio criativo, poeta e compositor dos Fleet Foxes. Não se trata da morte de um familiar, nem do término de uma relação; pelo menos, de forma directa. O artista americano responsável por um dos mais importantes colectivos contemporâneos de indie folk decidiu fazer uma pausa na carreira, durante três anos, para se dedicar a tempo inteiro à frequência de um curso superior. Escolheu a faculdade de estudos gerais, da Columbia University. ‘Crack-Up’, o álbum que vem quebrar o silêncio, partilha com a universidade as letras iniciais. Não conhecemos os majors nem os minors que terá estudado, mas a opção por uma formação aberta revela a transversalidade e o horizonte que procurava, e que a sua carreira também reflecte. Numa entrevista à BBC Radio Music 6, revela que acabamos por descobrir muito sobre nós mesmos quando nos colocamos na posição de aprendizes. Pecknold, hoje com 31 anos, mudou-se para Nova Iorque para estudar; e quatro colegas de bandas aceitaram fazer o compasso de espera, dedicando-se a projectos paralelos no interregno. Um quinto tornou-se dissidente: Josh Tillman, que ao longo de quatro anos esteve aos comandos da percussão dos Fleet Foxes, decidiu dedicar-se a cem por cento à sua carreira a solo. Não passou despercebido: hoje, tomando o nome e a identidade paralela de Father John Misty, tornou-se outro dos nomes de referência na cena indie, amado por muitos e odiado por outros tantos. Não é que os Fleet Foxes se tenham ressentido desta ausência: não menosprezando o contributo dos seus afluentes, este rio tem uma nascente-mãe que dá sabor, densidade e identidade à água. E é de água que falamos, quando falamos de ‘Crack-Up’.

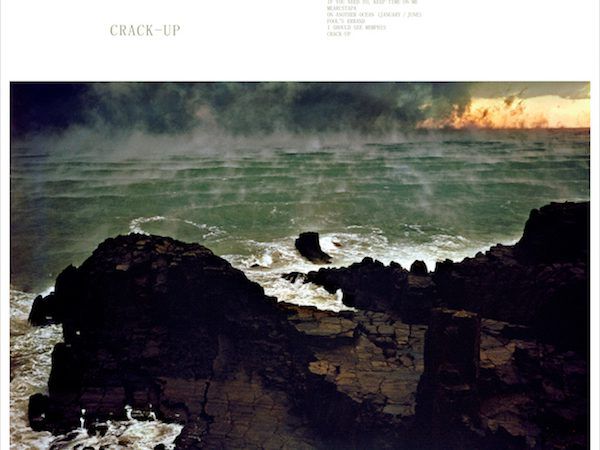

Valeu a pena esperar pela torrente, que ao passar a foz se fez mar. A capa do mais recente trabalho da banda convoca o imaginário que quer as letras quer os sons vêm confirmar. A impressionante fotografia da capa, tirada pelo fotógrafo japonês Hiroshi Hamaya e intitulada ‘Eroded Sea Cliff at Tōjinbō’, remonta ao ano de 1960. Trata-se de uma captura impactante, em que se destaca a solidez dos sombrios rochedos em contraste com as vagas das ondas e as correntes de vento. No canto superior direito, um espaço de céu menos nublado, que não passou despercebido a Pecknold: “I feel like Crack-Up begins in pure conflicted solitude and ends in a bright clearing, one of closeness, like the top right hand corner of the photograph on the album cover”, conta, numa entrevista à Pitchfork. Ingénuo seria julgarmos que não estava tudo pensado. O mais recente trabalho dos Fleet Foxes, sem deixar de soar extremamente espontâneo e criativo, está desenhado com precisão milimétrica. E é uma obra-prima.

Podemos ouvir e analisar um álbum atentando a múltiplas dimensões: os sons, as palavras, a história, a arte gráfica, e mesmo o timing em que surge e a pertinência pessoal na vida de quem o ouve. A consideração de cada um destes critérios terá uma importância relativa. Contudo, importa realçar a opinião do próprio Robin Pecknold, que, na caixa de comentários de uma crítica negativa da Stereogum ao seu álbum, respondeu directamente com a seguinte (e sábia) ideia: “It always confuses me to read reviews that focus on biographical details and lyrics. In the taxonomy of concerns relating to music, biography and lyrics are the two I personally find least interesting, as both a listener and as an artist. I’m most moved by and interested in chords, melody, dynamics, structure, texture, arrangement, flow, scale, invention, instrumentation, mood, contrast, depiction, et cetera”. Acordes, melodia, dinâmicas, estrutura, textura, arranjo, andamento, escala, inovação, instrumentação, tom, contraste, representação. Uma audição descomprometida de ‘Crack-Up’ revelará, facilmente, o trabalho que foi feito a todos estes níveis, e causará impacto agradável aos sentidos – mesmo que uma escuta inicial não garanta a compreensão de todas essas dimensões, nem a do álbum como um todo. Mas, posteriormente, uma audição mais atenta não desiludirá. Os elementos que Pecknold destaca como essenciais para a música foram aqui considerados; e o resultado é um trabalho rico e emotivo. Queremos partir, portanto, daqui: do som, da cadência, do tom. Temos pano para mangas.

A carreira dos Fleet Foxes tem-se aproximado de uma associação entre as sonoridades do folclore americano e do europeu, com a crescente adição de linhas mais progressivas e experimentais. O álbum homónimo, editado em 2008, afirmou o nome da banda logo ao primeiro remate: linhas melódicas e harmónicas emotivas, composições complexas, o uso de uma vasta gama de instrumentos (sopros e cordas em destaque); um som que evocava florestas, e um tempo passado. O segundo, ‘Helplessness Blues’, no seguimento da mesma narrativa, voltava a reproduzir de forma exímia a fórmula de sucesso; mas exemplos como a faixa “The Shrine / An Argument” apontavam para uma nova atitude. Será difícil afirmá-lo sem reservas, mas é absolutamente compreensível que ‘Crack-Up’ passe a ser considerado, por alguns, como o ponto alto da discografia dos Fleet Foxes.

O mais recente trabalho é composto por onze faixas, que por sua vez se dividem em diferentes momentos, polvilhando o álbum de diferentes tonalidades. O álbum começa com ‘I am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar’, que será um dos mais exímios exemplos desta complexa aglutinação de composições: constituindo uma só canção, com três andamentos distintos, serve de cartão de apresentação, elencando uma série de características que vão pautar ‘Crack-Up’ como um todo. A dinâmica pianíssimo/fortíssimo, nas flutuações de intensidade; os baixos emotivos da voz de Pecknold, no primeiro minuto, em pontuais dissonâncias; as harmonias vocais que fazem parte da assinatura do colectivo; os violinos que também vão aparecer ao longo dos cinquenta e cinco minutos, contribuindo para a dinâmica das canções; a investida por meio de estranhos acordes, que entram em aparente disrupção com a música, como no momento em que Pecknold canta “Are you alone? I don’t believe you”, já na terceira secção da faixa; e ainda os samples, ora das marés e das correntes, ora de canções anteriores do catálogo da banda. É uma montra inaugural tremenda, marca dos grandes álbuns, cuja coesão ou relação interna forma a matéria de que são feitas as obra-de-arte, não restringindo os seus sentidos nem delimitando as possibilidades.

Há uma ou duas passagens que não estão muito distantes do que os Arcade Fire vieram propor com The Suburbs, no início desta década. ‘Cassius, -’, a segunda faixa do álbum, é uma delas. Tanto ao nível da temática, como da sonoridade, há algumas referências: atente-se em faixas como ‘Half-Light’ ou ‘Modern Man’; pode atribuir-se a delírio, mas ao nível da captação de sentimentos há algumas semelhanças. Exemplo mais linear será o começo de ‘I Should See Memphis’, réplica de ‘Rococo’ dos Arcade Fire. É claro, os Fleet Foxes aproximam-se desta sonoridade com as suas armas de sempre: o folk que vêm a reinventar; a evocação do mundo natural, no caso deste álbum por meio da água, do rio e do mar; e um certo imaginário de combate armado e movimentação de massas, que também ‘Third of May / Odaigahara’, mais adiante, irá abordar de uma forma ainda mais impressionante. ‘Kept Woman’ e ‘If Your Need To, Keep Time on Me’ são aproximações a baladas, com o piano a brilhar – cada uma forte, à sua maneira. Os pontilhados de teclas são até semelhantes, entre ambas, estabelecendo um paralelo entre as canções: espalham-se pela segunda metade de cada uma delas, como água a pingar para o mar, depois da vaga que inundou por segundos o aglomerado de mexilhões. Falamos só de sons, Robin: não estamos ainda a considerar as palavras. Falamos de texturas, estruturas e arranjos e instrumentação; do que mais importa, na música.

As pontes que se estabelecem entre os diferentes momentos de ‘Crack-Up’ são monumentos ao álbum como álbum. Quantos álbuns não-conceptuais, sem esta marca de fazer sentido como um todo, marcaram a história da música nos últimos dez anos? A unidade, e o fazer sentido um conjunto de canções aglomerarem-se e apresentarem-se com um nome e uma capa, dependem deste trabalho de estabelecer relações entre os sons. ‘On Another Ocean (January / June)’ parte de um lugar e vai ter a outro: desde os primeiros segundos introdutórios e diferentes do que se segue, para uma primeira metade lenta, antes de atingir um dos momentos mais bonitos de todo o álbum em “Tune any eye into the ivy”, para vir a ser concluída com um curto sample do jazz etíope de Mulatu Astatke. ‘Fool’s Errand’, a canção que se segue e que serviu de segundo single do álbum, volta a acertar; que emoção, nas dinâmicas entre os instrumentos, no ritmo que se altera no refrão. ‘Crack-Up’, a canção que dá nome e que fecha o álbum, é tremenda; com as cordas e metais a fazerem lembrar o mais recente álbum dos Radiohead. A referência não se tratará de um caso isolado, pois o álbum parece reflectir, aqui e ali, elementos de ‘A Moon Shaped Pool’.

Há pelo menos duas canções transcendentes em ‘Crack-Up’. São elas a quinta, ‘Third of May / Odaigahara’, e a décima, ‘I Should See Memphis’. Os arrepios, a inspiração, e a comoção; tudo aponta para uma categoria à parte. E aqui, Robin, hás-de permitir que toquemos também na dimensão do verbo: porque três de Maio não será um dia igual depois desta pertinente reflexão existencial sobre o sentido da nossa vida. A canção continua, e estamos juntos. Há quase duas semanas, na noite em que o Nos Alive se sentiu honrado por poder receber os Fleet Foxes, olhava à minha volta enquanto o vocalista entoava, alto e no centro das atenções da plateia, as palavras ‘But I can hear you, loud in the center / Aren’t we made to be crowded together, like leaves?’. A última palavra prolongada, com reviravoltas, como uma folha que rodopia com o vento num remoinho. O cenário da canção é uma praia: o mar é simultaneamente de onde provém os nossos inimigos, aqueles contra quem somos incitados a combater; é a oportunidade de nos sentirmos livres, por breves instantes, antes de percebermos que essa liberdade não nos mobiliza, é uma mera contemplação; e é um dos meios privilegiados que a natureza encontrou de apagar (ou de lavar embora, numa tradução literal particularmente expressiva) as nossas pegadas, os nossos actos, e os nossos desejos. É uma canção soberba, épica, um hino de batalha e de vida. ‘Is all that I might owe you carved on ivory?’, pergunta Pecknold; ou o mar, líquido mas nem por isso menos maciço e histórico, pode guardar o que somos?

Também ‘I Should See Memphis’ se apresenta como um hino, menos óbvio, capturando (criando?) uma sensação estranha, pejada de referências. Composta de curtas frases e ideias em relação entre elas, num críptico exercício escrito transformado em intricada composição melódica, fala-nos de Cassius (que já fora apresentado antes), de First Manassas, de Appomatox, da mulher sybarita e de Osiris. Viaja por Roma, Kinshasa; e quer chegar a Memphis. É uma canção extremamente emotiva, com os vocais mais baixos e contidos de todo o álbum. A canção final invocará ainda Cícero, e Ylajali, confirmando que o mar – personagem principal inquestionável de ‘Crack-Up’, a par da própria humanidade que com ele se relaciona – reúne o presente e o passado, culturas, conhecimentos e tradições; reúne o que somos.

“Not long now to the rising / not long now to the rising”, assegura ‘Kept Woman’. Confiamos que o mesmo se aplica ao próximo trabalho dos Fleet Foxes. Não falta muito. Robin Pecknold, no seu estilo muito aberto e de comunicação directa por meio das redes sociais, já revelou que o próximo álbum está na calha – o hiato está definitivamente acabado. Faz antever que será um álbum mais positivo, com mais injecções de esperança – o céu menos nublado, como o do canto superior direito da artwork. Temos dificuldade em imaginar uma nova tentativa igualmente inspiradora, mais um clássico instantâneo, mas confiamos no génio criativo de Pecknold, e naquilo que poderá oferecer ainda à humanidade. ‘Crack-Up’ é um dos mais importantes álbuns do ano; o tempo e as marés encarregar-se-ão de tornar claro o legado que irá deixar, para quem o descobrir e ouvir ao longo das próximas décadas. “Water can’t doubt its power”: afinal de contas, as marés podem ser mais fortes que mil esculturas em marfim.

![]()