Muito mais do que “reescrever a História”: por um ensino decolonial em Portugal

Não podes apagar a História.

Todos já ouvimos esta frase — ou uma das suas variações, desde “não podes reescrever a História” a “não se pode mudar o passado!”. Alguns de nós talvez até as tenham dito, num momento de frustração em que insultaram os nossos ídolos históricos (“ai de quem difame o Viriato ou o Infante D. Henrique à minha frente!”). Nada temam, porque este texto é escrito para todos e todas — para aqueles que acham que a História é estanque, imutável, fixa e intocável, assim como para os que acham que isto é uma parvoíce, que mitos historiográficos nacionalistas tendem a perpetuar violência, e que a própria disciplina de História deve ser questionada (nos quais me incluo, surpreendentemente). Vamos então começar a nossa divertida viagem pelas disputas sobre a História do nosso país, o que elas significam para o nosso dia a dia e a importância de implementar um ensino decolonial em Portugal. Como ponto de partida, devemos dar um passo atrás e perceber o contexto em que se dão estes arrufos sobre a memória coletiva do nosso país — em particular, aquelas que tocam nos mitos luso-tropicalistas e da autoproclamada era dos descobrimentos.

“O livro A Descolonização da História, de Isabel Castro Henriques, explica as três grandes razões para Portugal não se conseguir libertar das amarras do discurso colonial na sua historiografia: em primeiro lugar, “o fim tardio do colonialismo português”; em segundo, “a forte ideologização da questão colonial perante a rejeição da comunidade internacional”; e, por fim, “a premência delirante da expansão portuguesa e a sua identificação como pilar da nação”.

João Moreira da Silva, Investigador no Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, em Frankfurt, e Mestre em História pela SOAS, University of London.

Num artigo publicado em 2021, o investigador Afonso Dias Ramos fez um excelente apanhado de reações à contestação de símbolos coloniais em Portugal. Entre estes, contam-se os casos dos brasões florais da Praça do Império, recentemente inaugurados em fevereiro de 2023, do memorial a Padre António Vieira, erguido em 2017, e do plano de criação do “Museu das Descobertas”, em 2018. Nos três casos, houve atos de contestação à simbologia colonial: a oposição política aos brasões da Praça do Império por parte de partidos e ativistas da esquerda anticolonial, que apontaram o anacronismo da reconstrução de símbolos coloniais nos dias de hoje; a pichagem da estátua de Padre António Vieira com a palavra “descoloniza”; e uma petição assinada por cem investigadores que repudiaram o uso do nome “Descobertas” no museu em questão. Nos três casos, as reações à contestação anticolonial foram semelhantes: vários historiadores, jornalistas e políticos (incluindo, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa) afirmaram algo nas linhas de “agora só faltava demolir o Padrão dos Descobrimentos ou a Torre de Belém”. Outros tantos acusaram as vozes de contestação anticolonial de quererem “apagar a história”. Claro está, nada foi demolido, nem a história foi “apagada” (já lá vamos). Nas palavras de Afonso Dias Ramos, tivemos assim um vislumbre de uma “hipersensibilidade” que evidencia uma “relação maníaco-obsessiva com o passado” no espaço público português.

Perante estas reações protecionistas de um passado idílico — a tal descoberta do novo mundo por valentes marinheiros (esqueçamos a violência!) — levantam-se várias questões. Porque é que tanta gente — em especial, de partidos ou grupos políticos conservadores — reagiu de forma negativa à contestação de simbologia colonial quase cinquenta anos depois das independências africanas e do fim do Estado Novo? Mais importante ainda, porque é que esta “hipersensibilidade” às narrativas anticoloniais aparece sempre ligada a uma ideia da História como fixa e indisputável (e, logo, inapagável)? O que é que significa sequer apagar a História? E será que é mesmo isso que está a acontecer na nova historiografia que questiona a narrativa dos “descobrimentos”?

O luso-tropicalismo contado pelo Historiador com H grande

Os historiadores são frequentemente imaginados como um grupo de investigadores que procura “descobrir a verdade sobre o passado”, imersos em antigos arquivos cheios de pó e documentos raros. Graças a esta (falsa) perceção, “O Historiador” — imaginemos, por exemplo, José Hermano Saraiva e os seus programas de divulgação histórica — é munido de uma aura de autoridade, uma vez que dá a conhecer factos antes desconhecidos ao público, contando-lhe histórias sobre o seu próprio passado. O público, por sua vez, é incentivado a receber estes factos históricos como se se tratasse de uma espécie de puzzle, em que várias peças se vão encaixando para criar uma narrativa coerente e linear da história de si próprio. Vejamos a própria organização dos livros de História na escola: tudo é contado de uma forma linear e evolutiva desde a “reconquista cristã” e formação do Condado Portucalense em 868 até aos dias de hoje. O problema é que nenhuma destas ideias — do Historiador como detentor supremo da verdade sobre o passado, assim como a de uma História linear e simples de contar na sala de aula — faz muito sentido. O problema ainda maior é que a reprodução em massa destas ideias, através de livros ou programas de televisão, tem uma influência profundamente negativa numa sociedade. Em última análise, leva a que muitos se revoltem perante o questionamento de narrativas históricas como aquela que conta a história do Império Português da perspetiva… do Império. Afinal de contas, estamos a questionar-lhes as suas verdades absolutas — seja através da pichagem de uma estátua ou de uma petição pública. Quem tenta fazer as perguntas desconfortáveis é frequentemente silenciado (ou, como gostam de dizer os conservadores, cancelado).

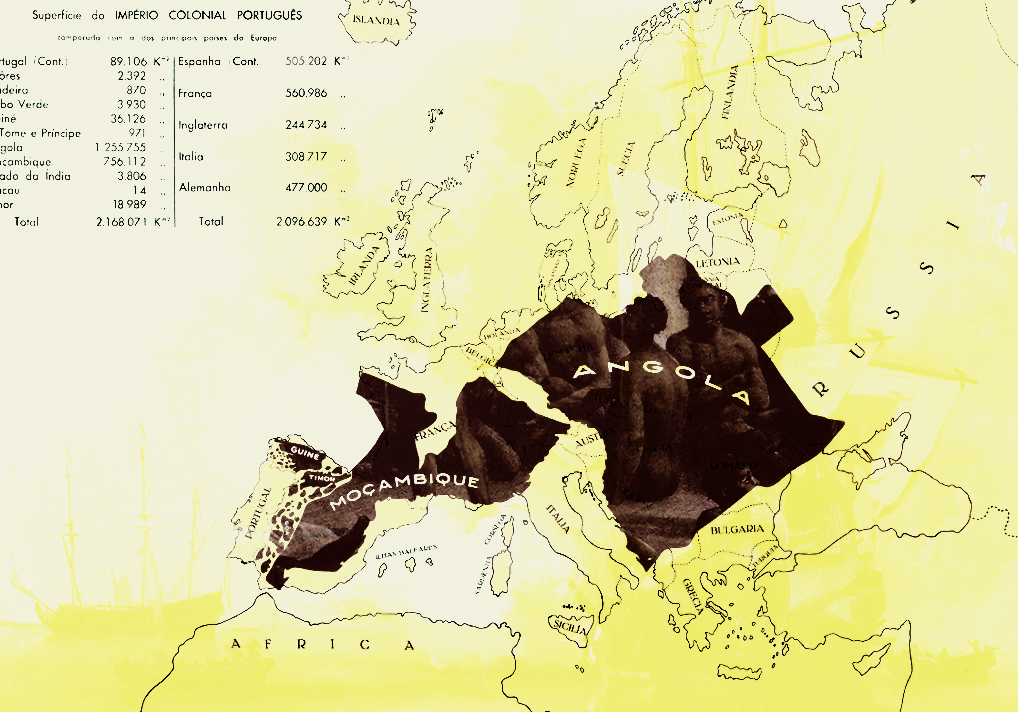

Antes de perceber o que causa esta revolta perante o questionamento de um passado idealizado, cabe analisar e desconstruir os mitos historiográficos do nosso imaginário nacional, apresentados como objetivos e imparciais pelo “Historiador com H grande” ao público — por outras palavras, compreender quais são as verdades absolutas da nossa memória coletiva, que nos impingem para explicar como chegámos onde estamos agora. Já todos ouvimos que “a História é contada pelos vencedores”, mas essa ideia por si não explica a perpetuação de mitos coloniais no nosso país até hoje. Devemos, por isso, tentar compreender como é que estes mitos perduraram tanto tempo depois da descolonização formal nos anos 70. Neste sentido, o livro A Descolonização da História[1], de Isabel Castro Henriques, explica as três grandes razões para Portugal não se conseguir libertar das amarras do discurso colonial na sua historiografia: em primeiro lugar, “o fim tardio do colonialismo português”; em segundo, “a forte ideologização da questão colonial perante a rejeição da comunidade internacional”; e, por fim, “a premência delirante da expansão portuguesa e a sua identificação como pilar da nação”.

Em resumo, ainda vivemos agarrados ao luso-tropicalismo — a famosa tese do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre adotada pelo Estado Novo a partir da década de 50 —, constituindo uma forte base da identidade nacional portuguesa. A queda da ditadura não se traduziu na queda desta visão imperial. Como explica Cláudia Castelo, este “modo português de estar no mundo” consolidou uma “autoimagem em que os portugueses melhor se reveem: a de um povo tolerante, fraterno, plástico e de vocação ecuménica”. O mito do bom colonizador mantem-se assim vivo, refletido na manutenção dos brasões coloniais na Praça do Império, em Belém, ou nas declarações de responsáveis políticos que acusam ativistas anticoloniais de estarem a “apagar a história.” Esta história, claro está, é a história dos portugueses benevolentes que “trouxeram a civilização” ao novo mundo. O outro lado da história fica por contar — não faz parte das tais verdades absolutas do Império.

Por um ensino decolonial da História

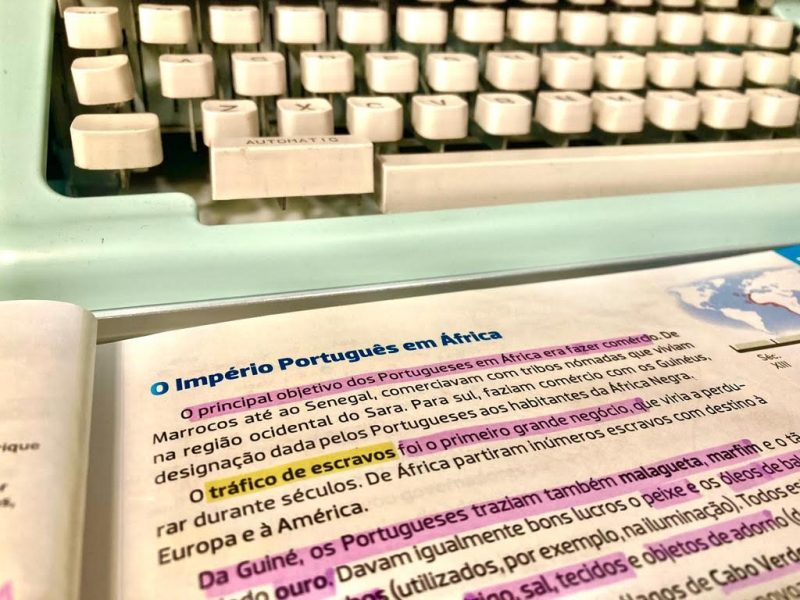

Passemos, então, à questão da revolta daqueles que nos acusam de querer demolir o Padrão dos Descobrimentos (não tenho planos para o fazer num futuro próximo!). Se é verdade que o fim “tardio” do salazarismo e a contínua normalização do luso-tropicalismo após a queda da ditadura explicam em boa parte a manutenção dos mitos coloniais, é indispensável falar da própria disciplina da História e da forma como é transmitida — em especial (mas não só) na sala de aula. Voltemos ao exemplo d’O Historiador, que apresenta ao público os eventos históricos de forma muito linear e organizada, tal como os aprendemos na escola. Através deste método de ensino, comum a quase todos os que frequentaram uma sala de aula portuguesa, os professores limitam-se a despejar a informação aos alunos; por sua vez, estes transformam-se em acumuladores de informação, como se fossem um banco. Paulo Freire chama a este o modelo bancário de educação[2], no qual há uma “memorização mecânica do perfil dos conteúdos”. Assim, quando o aluno aprende que a capital de Portugal é Lisboa, não há um questionamento dos conceitos de “país” ou “capital” — há uma mera memorização acrítica de uma determinada narrativa. Ora, o mesmo se aplica ao ensino da “era dos descobrimentos”.

Na sala de aula, nos programas de televisão “pedagógicos”, nas notícias, nas declarações de responsáveis políticos, os ideias luso-tropicalistas ainda são transmitidos segundo o modelo bancário — o mito do “bom colonizador” é despejado como uma informação incontestável e objetiva. Até muito recentemente, ninguém era incentivado a olhar para o colonialismo e a escravatura de forma crítica; o dia a dia das pessoas escravizadas ou as estruturas de poder montadas pelo império português não são questionadas. Logo, quando aplicado à História, o modelo bancário — a que Trouillot chama “modelo de armazenamento”[3] — promove uma ideia de que a disciplina se resume a “recolher eventos perdidos” do passado, apresentados ao grande público como verdades históricas inquestionáveis. Questionar a “história oficial” passa assim a significar questionar uma verdade absoluta, o que gera uma óbvia revolta de quem quer conservar um passado idílico. Perante esta perspetiva linear e bancária do ensino, levantam-se várias questões ficam por responder. Como escreve Trouillot:

“Podemos querer assumir, para fins descritivos, que a história de vida de um indivíduo começa com o nascimento. Mas quando começa a vida de uma coletividade? A partir de que ponto definimos o início do passado a ser recuperado? Como decidimos — e como é que decide a coletividade — quais eventos incluir e quais excluir? O modelo do armazenamento pressupõe não apenas um passado a ser recordado, mas também um sujeito coletivo que recorda. O problema dessa dupla pressuposição é que o passado construído é ele mesmo constitutivo da coletividade.”

É aqui que reside a dificuldade em ultrapassar os mitos historiográficos produzidos durante a ditadura salazarista. Não estamos a fazer as perguntas certas ao Historiador com H grande — não questionamos porque é que usamos determinada cronologia para estudar o passado do nosso povo, não questionamos porque é que determinados eventos são incluídos e outros são excluídos. E, mais importante, não questionamos de que forma é que estas narrativas que incluem uns e excluem outros são fundamentais para compreender certas desigualdades no nosso país. Quando o fazemos, somos acusados de querer apagar a história ou o nosso passado. Não podiam estar mais enganados. Fazer estas perguntas não é apagar a história, nem apenas rescrevê-la. É mesmo descolonizar a História e a forma como é transmitida em todos os espaços — por outras palavras, lutar por um ensino decolonial.

A educação como prática da liberdade

Põe-se uma questão final — como é que a luta por um ensino decolonial se liga aos brasões coloniais da Praça do Império, à estátua de Padre António Vieira, ou ao Museu das Descobertas?

Antes de tudo, temos de ter em conta que o ensino da História não se cinge à sala de aula, seja esta uma escola primária, secundária, ou uma faculdade. Não é apenas na academia que se escreve a História. Ao contrário do que gostam de pensar, não são só os historiadores a “produzir História” — pelo contrário, as narrativas sobre a história da expansão marítima portuguesa são repetidas, apropriadas e alteradas por tantos intervenientes políticos, pelos media, e até por espaços públicos (que também falam), que nunca podemos reduzir este problema à sala de aula. Dito isto, a sala de aula continua a servir como um bom exemplo, uma espécie de laboratório onde podemos analisar a forma como esta História é contada — e como podemos mudar esse paradigma. E é na sala de aula que o ensino decolonial pode ser posto em prática de forma mais eficiente, onde os mitos luso-tropicalistas e o sistema bancário de educação podem ser contrariados.

A autoridade do Historiador com H grande — ou, por outras palavras, do professor que despeja factos — deve ser sempre questionada. Assim advogava bell hooks no seu livro Learning to Transgress — Education as the Practice of Freedom[4]. hooks defendia que a educação era a “prática da liberdade”, encarando a sala de aula um “local de possibilidades” — mas apenas se este for um espaço de diálogo, no qual tanto o estudante como o professor se encontram numa relação de igualdade e mútuo respeito. Inspirada por Paulo Freire, defendia assim um sistema de educação “progressista e holística”, no qual o professor (ou o historiador) deixam de ser figuras distantes e austeras e se colocam no mesmo nível que os alunos. Através deste método libertador, os estudantes deixam de funcionar como bancos de armazenamento e são incentivados a questionar as tais verdades absolutas num espaço seguro. Traduzido para o caso português, isto significa criar um ambiente pedagógico que incentiva a questionar todos os mitos fundacionais da nação (parece divertido!).

“O ensino da História não se cinge à sala de aula, seja esta uma escola primária, secundária, ou uma faculdade. Não é apenas na academia que se escreve a História. Ao contrário do que gostam de pensar, não são só os historiadores a “produzir História” — pelo contrário, as narrativas sobre a história da expansão marítima portuguesa são repetidas, apropriadas e alteradas por tantos intervenientes políticos, pelos media, e até por espaços públicos (que também falam), que nunca podemos reduzir este problema à sala de aula.”

João Moreira da Silva, Investigador no Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, em Frankfurt, e Mestre em História pela SOAS, University of London.

O grande desafio aqui é que, como referi, estas narrativas históricas não estão restritas à sala de aula, mas sim a uma grande camada da população portuguesa. Se admitirmos que o luso-tropicalismo (ainda) é uma das bases da identidade nacional, o trabalho a ser feito para desconstruir estas ideias tem de ser feito num plano muito mais abrangente — chamemos-lhe um ensino decolonial da História (e de todas as outras áreas de conhecimento) a nível estrutural, que transcenda os espaços de ensino formais como liceus e universidades. Os princípios da educação libertadora de hooks têm de ser difundidos por aqueles com lugar no espaço público, desde políticos, a ativistas ou agentes culturais. Hoje, assistimos a um quase monopólio nos meios de comunicação social e políticos de uma narrativa que olha para o passado colonial com nostalgia e orgulho. Cabe-nos a nós desmistificar a ideia de uma História estaque e fixa, de alegadas verdades absolutas. Questionar, sem medos, o porquê de, em pleno 2023, se colocarem brasões coloniais na Praça do Império de Belém, mas os projetos do Memorial de homenagem às pessoas escravizadas, da Djass, ou das Placas toponímicas da História africana em Lisboa, da Batoto Yetu, ainda estarem parados. Questionar o porquê da vida nacional e os seus espaços ainda estarem presos a propaganda salazarista. É assim que o ensino decolonial se liga às estátuas, brasões e discursos que continuam a imprimir mitos nacionalistas e racistas no imaginário nacional.

Voltemos à frase do início. Um ensino decolonial não significa apagar a História. Significa questionar a autoridade de alegadas verdades absolutas e de quem as profere como dogmas. Significa, por outras palavras, uma abordagem que questiona o racismo, a xenofobia, a misoginia e o nacionalismo de narrativas que ainda moldam o nosso presente. Significa, pura e simplesmente, desconstruir, questionar e democratizar as áreas de conhecimento. Tiremos o Historiador com H grande do palanque e demos lugar a narrativas que complexificam, e não que simplificam, o nosso passado. Livremo-nos dessas verdades absolutas e dos ídolos. Nos próximos ensaios aqui escritos, procurarei dar alguns exemplos destas boas práticas: desde a revisão de currículos escolares, ao ativismo anticolonial nas ruas. A “compilação de recursos e referências para perceber e combater o racismo português”, publicada pela Comunidade Cultura e Arte, é um excelente ponto de partida para aprender e ensinar sobre este tema (e muito mais prático que demolir o Padrão dos Descobrimentos). Tudo isto, claro, se trata de um trabalho em construção. Não há uma resposta única para “descolonizar a História”. Cada um de nós terá de contribuir com o que pode — o que pode significar, em muitos casos, simplesmente ouvir ou ler.

Referências:

[1] – Isabel Castro Henriques, A Descolonização da História: Portugal, África e a Desconstrução de Mitos Historiográficos (Lisboa: Caleidoscópio, 2020).

[2] – Paulo Freire, Pedagogia do oprimido (Nova Iorque: Herder & Herder, 1970).

[3] – Michel-Rolph Trouillot, Silenciando o passado: poder e a produção da história, Tradução de Sebastião Nascimento (Curitiba: Huya, 2016).

[4] – bell hooks, Learning to Transgress – Education as the Practice of Freedom (New York: Routledge, 1994).