Uma pequena história da música electrónica de dança em Portugal (parte I)

Em 2021 passam 30 anos dos primeiros eventos em Portugal que tentaram captar o espírito das raves britânicas. A vinda de Adamski e Paul Oakenfold, e as festas de Xabregas, em 1991, são um dos marcos da história da música de dança em Portugal. Nesta efeméride, a Comunidade Cultura e Arte apresenta um ensaio inédito do historiador Gabriel de Oliveira Feitor sobre a temática. É, igualmente, uma homenagem a todos os profissionais do sector que hoje, devido à situação pandémica, estão privados de exercer.

O presente texto discorre sobre uma história ainda não contada. Se noutros países, casos dos Estados Unidos da América, Inglaterra ou Espanha, já é possível encontrar alguma historiografia sobre a música de dança electrónica, mais especificamente no que respeita à cultura à volta de estilos como o house ou o techno, em Portugal, com excepção de alguns artigos na imprensa e outras referências dispersas, esse é um terreno ainda por desbravar.

A escolha do período cronológico em análise, 1980-1997, prende-se com a preocupação em oferecer uma visão panorâmica sobre o objecto, desde a antecâmara que criou as condições para o surgimento da dance scene em Portugal até ao momento em que se deu a sua evolução de culto underground a movimento de massas, cujo primeiro clímax se localizou no primeiro festival dedicado exclusivamente à música de dança electrónica.

Muito provavelmente alguns leitores notarão a ausência de referências sobre alguns locais ou figuras que cada um, na sua opinião, acharia crucial serem abordados, particularmente na província e arquipélagos, sobre os quais as fontes continuam a tardar aparecer e que só uma investigação em dedicação exclusiva poderá suprimir. Quanto a isso pedimos desculpas.

Seja como for, este trabalho não é algo definitivo nem tampouco tem a pretensão de ser a história sobre a música de dança electrónica em Portugal. Ele é, sobretudo, um modesto contributo e um incentivo à inauguração de investigações sobre a temática.

O princípio tem um lugar: Chicago

Para se ser mais exacto, se quisermos encontrar as raízes mais profundas da House e da dance scene, isto é, da música de dança e da cultura de clube, temos obrigatoriamente de retornar aos anos 70 e aí dissecar o advento do disco sound e das discotecas. Até John Travolta ter mostrado como se dançava ao som do disco, em Saturday Night Fever (1977), foram as minorias norte-americanas, nomeadamente os negros e os homossexuais, que mantiveram viva a chama do estilo musical descendente do funk e do r&b. Estava lá tudo: os grooves contagiantes, os vocais uplifting e, claro está, as bases 4/4.

Estamos a falar de uma época de grande convulsão social nos Estados Unidos da América (EUA), desde a luta do movimento pelos direitos e igualdade dos negros até ao assassinato de Martin Luther King, em 1968, passando pela contracultura da década de 60 plasmada nos movimentos e novos experimentalismos no âmbito das manifestações contra a Guerra do Vietname, da sexualidade, das drogas, da igualdade e não descriminação racial, na senda da libertação que Joe Smooth inscreverá, mais tarde, em Promised Land: “Brothers, sisters, one day we will be free”.[i]

Se Travolta retirou o disco do underground, os clubes como o Paradise Garage, em Nova Iorque, onde Larry Levan tornava as noites “mágicas”, ou o Warehouse, em Chicago, do qual, aliás, nascera o termo house, foram decisivos para a sua disseminação e reinvenção. Nos fins dos anos setenta, o disco estava na berra! Este sucesso, todavia, verá os seus dias contados pelo ódio semeado nos sectores do rock and roll contra o disco. Steve Dahl foi o rosto da “Disco Demolition Night”, em 1979, uma manifestação que, entre berrarias de “disco sucks!”, incentivou os disco haters a destruírem todos os discos do estilo no campo de basebol Comiskey Park, em Chicago, Illinois. Este evento foi considerado outrossim uma manifestação racista e homofóbica, de ódio por quem fazia e gostava de disco. As proporções atingidas levaram ao encerramento de várias editoras e à substituição nas rádios do disco pela pop e rock, o que, consequentemente, ditou o declínio do mercado.

O disco mergulhou novamente no underground e urgia vingá-lo. Em 1977, Frankie Knuckles aceitou o convite para ser DJ no Warehouse. Consigo trouxe a vibe de Nova Iorque e tornou o espaço num local de culto único na cidade. Os devotos do Warehouse começaram a procurar a música que passava nas noites de Frankie e, em Chicago, só a podiam encontrar na loja de discos Imports. Aí existia uma secção com os discos que passavam no Warehouse, cuja denominação fora encurtada para house. Nascia, assim, o rótulo de um futuro estilo musical que então identificava um leque de sonoridades bastante abrangente, desde o disco ao new wave. As limitações impostas pelo número reduzido de produções musicais aguçaram o engenho e a criatividade de novas técnicas nos DJ sets, entre live edits e misturas de acapellas com discos de beats, ao estilo de Hot Mix 5. Mas essa criatividade, sob o perigo de se tornar residual e comum, não se podia resumir ao deejaying. Este processo passou, definitivamente, para o campo da electrónica quando os DJs começaram, pela primeira vez, a mexer em sequenciadores e drum machines, cujos resultados serão as primeiras produções de house music. Como refere Rui Miguel Abreu, “tal como o Hip Hop no Bronx, também o House em Chicago começou por ser uma ideia, um som, um projecto que o tempo se haveria de encarregar de concretizar”.[ii] O house foi, nas palavras de Frankie Knuckles, a esperada vingança do disco.[iii]

Os hits de Steve “Silk” Hurley, Music Is The Key (1985), I Can’t Turn Around (1986) e Jack Your Body (1986), e de Farley Jackmaster Funk, Love Can’t Turn Around (1986), uma versão a partir de Can’t Turn Around,de Hurley, catapultaram o som de Chicago para os tops, charts e medias, e levaram-no a atravessar o oceano, designadamente até ao Reino Unido, tornando-o num estilo global. Apenas duas etiquetas editavam discos de house e acid house – que surgira de um acaso dos Phuture a manipular uma TB-303 –, nomeadamente a D.J. International, vocacionada para a cena mais happy e vocal, e a Trax, virada para as experiências mais ácidas que Ron Hardy testava no club Music Box.

Um verão ácido

O precursor na noite britânica do house e acid house foi o club de Manchester The Haçienda, aberto ao público desde 1982 e particularmente marcado pela cena Northern Soul. Em 1986, era no The Haçienda que passavam as músicas que não se ouviam em mais nenhum espaço nocturno do Reino Unido. Em todo o caso, não se julgue que as primeiras reacções ao som de Chicago foram favoráveis. Se nos clubes gay friendly e meios homossexuais o house era apreciado, nas discotecas mainstream o preconceito e a ignorância preponderavam. Os DJs do The Haçienda, Graeme Park e Mike Pickering, este membro dos T-Coy, produtores dos primeiros temas de house britânico[iv], revelam no documentário Pump Up the Volume que, quando tocavam house noutros locais, os noctívagos de diferentes meios iam à cabine questionar por que razão passavam aquele género “incomum”, apelidando-o de “poof music” ou “Chicago homo music”.[v]

Em 1986, os “Chicago boys” do house, entre eles Adonis, Fingers Inc., Frankie Knuckles, Larry Heard e Marshall Jefferson, encetaram a primeira house tour pelo Reino Unido. O feito repetiu-se no ano seguinte, já em clima de antevisão daquilo que iria acontecer no verão de 1988. O contributo da “revolução” Shoom, o clube que Danny Rampling e a esposa abriram em Londres no Outono de 1987, precursor de um novo conceito, foi crucial. Quatro amigos e DJs londrinos, Rampling, Johnny Walker, Nicky Holloway e Paul Oakenfold, no fim de Agosto de 1987, decidiram celebrar o aniversário de Oakenfold e Walker em Ibiza. Tiveram a oportunidade de experienciar uma noite no propalado clube Amnesia, uma antiga quinta “longe da civilização”, onde se podia tomar a droga do momento, o ecstasy. O fascínio pela alquimia musical do DJ residente, Alfredo, cuja técnica singular de cruzar músicas de dois mundos distintos e separados, disco e pop, e encaixar as novidades house foi de tal forma que Rampling importou a luminosidade da cena baleárica para um ginásio em Southwark: aí nasceu o Shoom e com ele a cultura rave.[vi]

Entre Dezembro de 1987 e início de 1990, o Shoom agitou a noite londrina. As máquinas do ginásio arredavam-se para um canto, tapavam-se com placares pintados em Day-Glo style, e com um bar, uma casa de banho, uma cabine de DJ e um público bem acid de roupas fluorescentes, yellow smiley faces e ecstasy, a “magia” acontecia: eis o Shoom. Danny Rampling descreve esse período: “the first night there was 100 people. Within two months, there was 300 people. And within month four there was about 1,000, 2,000, 3,000 people queuing to get into a small basement space […]. I used to open with Barry White, “Ecstasy” [“It’s Ecstasy When You Lay Down Next to Me”], a very slow record. That would be the call to the dance floor. I would start at 95, 100 BPM, and then step it up to 105 BPM, 110, 115, and then into 115 to 120, the house sounds. Phuture’s “Acid Tracks” – the seminal acid track: that was rotated weekly. The signature tune for Shoom at the Fitness Centre was definitely the Nightwriters’ “Let the Music Use You,” produced by Frankie Knuckles.”[vii]

De facto, o acid, entre Manchester, Londres e outros pontos do Reino Unido, principalmente com o Shoom, as noites “Hot” do Haçienda – onde foi recriado o ambiente de Ibiza com uma piscina interior –, o The Trip – aberto em Junho de 1988 com a colaboração de Nicky Holloway na base da experiência de Ibiza –, o Spectrum e um punhado de clubes, foi uma revolução cultural. Nicky Holloway conta que numa das noites no The Trip a atmosfera estava de tal forma high que as cerca de 1500 pessoas que estavam no clube não se conformaram com o seu normal encerramento e foram para a rua continuar a festa, dançando empoleirados no mobiliário urbano e com a música em alto volume nos carros.

Refiram-se, ainda, as frequentes manchetes dos media sensacionalistas que originaram um movimento em constante crescendo: o acid tinha-se tornado no maior movimento de culto juvenil no Reino Unido desde o punk. A explosão acid era inevitável. A cena tomou proporções que extravasaram as paredes dos clubes para eventos de milhares de pessoas, primeiro, em armazéns; depois, em campos/espaços ao ar livre. A acid house club culture dava lugar à rave culture.

O movimento rave, no espaço político-social britânico, representou, mormente, uma oposição da juventude à concepção neoliberal da sociedade que Margaret Thatcher construiu durante os seus governos e que acabou com o consenso existente desde o pós-Guerra entre conservadores e trabalhistas da ideia de comunidade. Nesse aspecto, as raves foram um ponto de encontro, de comunhão de pessoas muito diferentes, marcado pela partilha contra o individualismo. Foi, sobretudo, uma ideia de liberdade: liberdade para dançar até ao amanhecer, liberdade para não obedecer ao normativo moral, liberdade de se ser como se quiser ser. Para se chegar às raves era uma aventura: não se sabia da localização exacta e o primeiro passo para obter informação era um encontro numa esquina com alguém que dava um número de telefone. Ligava-se de um posto SOS da M25 e só nessa chamada se conheciam as indicações.

As coisas pioraram com a Criminal Justice and Public Order Act 1994, da autoria do governo conservador liderado por John Major. A lei surgiu como um reconhecimento institucional das raves sob a forma de enquadramento jurídico, em reacção ao Castlemorton Common Festival, uma rave que decorreu durante uma semana, entre 22 e 29 de Maio de 1992, em Marven Hills. O impacto mediático desta festa provocara uma romaria inigualável de ravers, estimando-se a passagem de 20.000 a 40.000 pessoas pelos campos de Marven Hills. A inusitada afluência complicou o trabalho de controlo e vigilância das autoridades policiais perante os abusos de invasão de propriedade privada, o consumo de drogas ou actos sexuais públicos. A parte V do diploma, nomeadamente os pontos 63 a 67, legisla sobre as raves. Lá consta, por exemplo, a proibição de um ajuntamento de mais de vinte pessoas num terreno ao ar livre, invadido ou não, ao som de música amplificada. E o termo música utilizado é definido legalmente como uma “emissão de batidas repetidas sucessivas”.[viii] Chegou-se ao ponto de banir o tema Everything starts with An E, dos E-Zee Possee, da BBC Radio One por a letra incentivar ao consumo de droga.

Mas não foi só no Reino Unido que estas transformações se operaram. A queda do Muro de Berlim, em 1989, marcou a juventude da República Democrática Alemã que rapidamente experienciou ou descobriu em Berlim ocidental aquilo que lhes chegava em cassetes pirateadas ou até mesmo de mitos de festas clandestinas, onde se ouvia a house e o techno.

Techno is the new black

Ao Chicago house e acid juntou-se o techno de Detroit, estilo que configurou uma sofisticação musical com influências no synth pop europeu ou nos Kraftwerk. Detroit era uma cidade industrial, onde Henry Ford havia estabelecido no início do século XX a produção de automóveis em massa, mas com a crise do petróleo, em 1973, a indústria ressentiu-se e o desemprego proliferou, numa época em que as esperanças num “milagre económico” com as políticas neoliberais de Ronald Reagan eram grandes. No entanto, a cidade na década de 80 transformou-se num cenário urbano pós-industrial deprimente, qual cidade fantasma, o que levou boa parte da sua população a migrar para os subúrbios. São essas circunstâncias que fizeram o “trio de Belleville”, Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson.

Todos eles são filhos de trabalhadores negros que se mudaram para Detroit. Aí se radicaram, empregaram na indústria automobilística com bons salários – Detroit tinha a população negra mais rica dos EUA – e permaneceram até à crise. A importância da música esteve quase sempre presente. A Motown, editora fundada na década de 50, foi o ponto de encontro de negros e brancos, um meio de integração racial que juntou os trabalhadores das indústrias automobilísticas de Detroit através da música, entre a soul e o rhythm and blues, aquilo que viria a ficar conhecido por o “som de Motown”. Este é um legado forte no nascimento do techno.

O trio conheceu-se na escola. Juan travou conhecimento com Derrick pelo seu irmão e a eles juntou-se Kevin, que cresceu em Brooklyn até aos 13 anos, uma amizade que ficara inicialmente marcada por uma pequena altercação devido a uma aposta. Foi a música gravada numa cassete que Juan partilhou com Derrick que os uniu. Começaram a ouvir o programa de radio “The Midnight Funk Association”, do DJ Charles Johnson – ‘The Electrifyin’ Mojo, um projeto eclético que passava desde funk até ao então recente synth pop europeu. Juan e Derrick enveredaram pelo djing em 1981, enquanto Kevin abandonou a carreira futebolística e começou a tocar com frequência a partir de 1984. Na escola, ainda que se considerassem de uma classe média alta, a segregação e o preconceito racial foram fortemente sentidos pelo trio. No entanto, foi nas festas da escola que deram os primeiros passos no djing com incursões às cenas ítalo-disco e electrónica, onde passavam discos bastantes diferentes, desde Alexander Robotnik até Human League. O contacto com o ítalo-disco influenciou as primeiras experiências detroitianas na electrónica, como Sharevari, de A Number Of Names (1981).

O trio não se ficaria atrás. Juan Atkins e os seus companheiros de banda, Cybotron, editaram em 1981 o primeiro single, Alleys Of Your Mind, tendo o título de um dos seus singles estabelecido o nome do estilo: “Techno City” (1984). Mais tarde, em 1987, foi a vez de Derrick May, sob o pseudónimo de Rhythim Is Rhythim, com Strings Of Life, que introduziu uma sequência de piano do amigo de Derrick, Michael James, inicialmente gravada em 80 BPM, o que se revelou uma sofisticação do estilo. Por sua vez, Kevin Saunderson, juntamente com Paris Grey, vocalista, criaram os Inner City e acabariam por fazer chegar o techno de Detroit a um público mais alargado com os singles Good Life e Big Fun (1988), este último o hino das raves do verão de 1988. Eis, por esta ordem, a trilogia fundadora do techno de Detroit: “the initiator, the innovator and the elevator ”.

“What is Techno?”. O DJ e produtor português Morrice AKA Carlos Fauvrelle intitulou um dos seus discos com esta questão.[ix] Derrick May sintetizou a explicação sobre o estilo a um conceito musical heterodoxo, dando como exemplo um hipotético episódio de George Clinton e Kraftwerk presos num elevador com um sintetizador. Além dos ingredientes estéticos e sonoros locais que deram corpo ao techno de Detroit, e de se considerar que existe uma continuidade da european synthesiser tradition, são implícitos os factores sociopolíticos através do futurismo inspirado num pensamento pós-industrial que é abordado na obra de Alvin Toffler, The Third Wave, na qual o futuro pertenceria às sociedades renegadas pela tecnologia. O techno, aliás, inicialmente visto como apêndice do house de Chicago, só foi encarado enquanto estilo autónomo desde Nude Photo, de Rhythim Is Rhythim, e a sua designação, techno, só se estabeleceu com a edição da colectânea Techno! The New Dance Sound of Detroit (1989). Marcou, definitivamente, a ruptura. Enquanto o house de Chicago devia muito à tradição, isto é, a uma reinvenção das raízes, do som alegre, o techno representava o futuro, um som novo originalmente construído, progressivo e muito mais rápido. Daí até à Europa foi um instante.

- ONE REVOLUTION PER MINUTE

O Bairro sai à noite

No início da década de 80, a noite lisboeta resumia-se ao modelo convencional de bares e discotecas que vinha das duas décadas anteriores. Para se entrar numa discoteca os noctívagos tinham de tocar à campainha e se a sorte lhes fosse favorável o porteiro ia acompanhá-los a uma das mesas que ocupavam os espaços da casa. Aí consumiam bebidas ou iam dançar para a pista. Ouvia-se soul, disco, pop e rock. O DJ era uma figura menor envolto de algum mistério e a música era comprada pela casa e para serviço desta, selecionada pelo gosto do DJ e do proprietário de acordo com a verba definida por este.

Pouco mudara desde antes do 25 de Abril na cultura de clube portuguesa a não ser a expansão das discotecas – as chamadas boîtes – pelo território, que até então se cingiam à capital, ao Algarve e às restantes zonas turísticas do litoral.[x] À excepção do Trumps, inaugurado em 11 de Dezembro de 1980 – inicialmente previsto para o dia 4 e adiado devido ao desastre de Camarate –, e do Rock Rendez Vous, que abriu uma semana depois, com Rui Veloso a apresentar o seu primeiro disco, Ar de Rock[xi], pelo menos até 1982 pouco de novo se passou na noite lisboeta. É verdade que, antes do Trumps, com o contexto proporcionado pelo 25 de Abril, já existia na capital alguns espaços que aprimoravam pela diferença. São os casos do Scarllaty Club, na Rua de São Marçal, e do Finalmente Club, no 38 da Rua da Palmeira, o primeiro inaugurado em Novembro de 1975, por Carlos Ferreira AKA Guida Scarllaty, e o segundo em Maio do ano seguinte.[xii] Ao circuito das casas do Príncipe Real, onde aconteciam as noites de transformismo, acorria um público fiel, contudo muito diverso, quer homo quer heterossexual.[xiii]

Existia ainda no Cais do Sodré, local privilegiado de prostituição, um bar onde às quartas-feiras dos early 80’s se podia ouvir um rock de qualidade, o Jamaica. Em São Bento, os retornados das antigas colónias e os apreciadores de música africana frequentavam a discoteca A Lontra, aberta normalmente até ao raiar do sol.

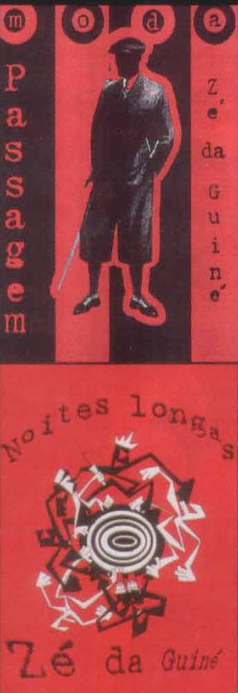

E o Bairro Alto? Era um local escuro, de um cinzentismo boémio, onde preponderava a prostituição, os jornalistas e os alunos de artes em petiscos e jantares às mesas das tabernas típicas. Zé da Guiné, depois de ter estado ligado à discoteca punk Brown’s, na Avenida de Roma, foi o primeiro a aventurar-se no desbravamento do velho burgo lisboeta, ao inaugurar, em 1979, o bar Souk, na Rua do Diário de Notícias. Mas ficara circunscrito aí. Só em 1982 é que se começou a assistir a uma mudança.

É nesse ano que Manuel Reis e Carlos Fonseca, um habitué da loja de antiguidades de Reis, abrem o bar Frágil. Reis, um algarvio de Albufeira que nascera no pós-Guerra, em 1946, mudou-se para Lisboa aos 17 anos para estudar. Na capital, concluiu o Liceu e entrou em Económicas, mas os estudos vão ficando para trás entre as viagens a Paris nos fervorosos 60’s. Depois de concluir o serviço militar – esteve em Luanda, na Guerra Colonial –, empregou-se na TAP como comissário de bordo. A sua actividade permitiu refinar o seu gosto e beber influências das várias partes do globo, cruciais na paixão pela moda e o design, num momento em que Portugal acabava de acordar de uma longa noite de quase 48 anos. Por essa altura, Manuel Reis abriu na Travessa da Queimada uma loja de antiguidades que restaurava móveis, 1900-1930, à qual, na segunda metade da década 80, sucedeu a Loja da Atalaia.

Em 1981, Manuel Reis lançou-se noutro projecto. Conheceu Fernando Fernandes, um transmontano proprietário de um restaurante na Costa da Caparica, e convenceu-o, juntamente com o sócio, a pegarem na velha Adega do Baptista, no Bairro Alto. Segundo Miguel Esteves Cardoso, em Lisboa, era difícil encontrar um restaurante já com certos padrões para uma emergente classe média: “o Manuel Reis tinha a paixão da grande culinária. Ele, que viajava muito […] não percebia porque é que em Lisboa não havia um bom restaurante. Mas um bom restaurante, bonito. Havia bons restaurantes, onde se comia bem, mas não havia um bonito e lisboeta”.[xiv] O que é confirmado, aliás, por Fernando: “em 1981 não havia um restaurante médio, havia a tasca (e não tenho nada contra, até me inspirei muito nas tascas), e os restaurantes de luxo como o Gambrinus ou a Tágide, mas não havia muito um restaurante intermédio, que pudesse oferecer a descontracção de uma tasca mas com mais preocupação de qualidade.”[xv] Nasceu, assim, o Pap’Açorda, em festa e com uma lista de 200 convidados, feito até então inédito.[xvi] Pouco tempo passou até inaugurar o Frágil. Era o início da aventura pelo Bairro Alto.

15 de Junho de 1982 foi o grande dia. Manuel Reis e Carlos Fonseca transformaram a antiga panificadora do 126 da Rua da Atalaia num bar com uma decoração muito peculiar, da autoria de Reis. Entre o forro primitivo de azulejos brancos destacavam-se a cortina de veludo vermelha do restaurante da Torre Eiffel e um espelho dourado, uma decoração, segundo o próprio, entre o “industrial e o Barroco”. Não era um espaço grande, no entanto, dava para conversar e dançar. A música estava a cargo dos DJ’s João Piconé, que já punha música em algumas festas, e Nanau, Leonaldo de Almeida, um artista plástico formado na António Arroio e em Belas Artes que passou ainda pela dramaturgia no Conservatório Nacional. Ouvia-se disco, rock, new wave, pop; sobretudo, música alternativa – havia o cuidado de não passar música comercial. Muitas vezes a noite encerrava ao som das “Quatro Últimas Canções”, de Richard Strauss.[xvii] À porta, estava uma mulher, Minda Fonseca, substituída, passado alguns meses, pela cantora Anamar e por Margarida Martins[xviii], a implacável “Guida Gorda”.[xix] Implacável porque a admissão no Frágil não era comum. Primeiro, ter uma mulher como porteira era, por si só, uma novidade; depois, ligava-se muito à aparência, à forma de vestir e estar, à pessoa,essencialmente, o que tornou o Frágil num bar elitista, porém, cosmopolita e vanguardista. Pedro Fradique conta um desses episódios: “só abriam um quadradinho, vias só os olhos da porteira que dizia: ‘só clientes habituais’ e fechava. Não havia diálogo sequer [risos]. Aquilo era um bocado ir à primeira vez. Ias com alguém que já lá ia, eras apadrinhado e depois se fosses com alguma regularidade, reconheciam-te e ganhavas acesso. Mas era uma Lisboa muito diferente.”[xx] Foi assim que se criou o público do Frágil, uma fauna muito diversa, desde artistas, escritores, músicos, pintores, estilistas, arquitectos e cineastas, a jornalistas, políticos e intelectuais, esquerda e direita. Como refere António Araújo, “na movida portuguesa dos anos oitenta, essa direita urbana e sofisticada convivia com a esquerda na moda, na noite, no hedonismo e numa visão libertária em matéria de costumes.”[xxi]

As opiniões são unanimes: o Frágil foi o ponto de partida da noite moderna portuguesa. Para Miguel Esteves Cardoso, “o Frágil tem também muito a ver com o ser gay porque nos anos 1980 ser gay era considerada uma excentricidade. Havia sítios gay, como o Trumps, mas não havia um sítio para as pessoas gay estarem com pessoas sem ser gay. E para as pessoas não gay era muito bom falar com pessoas gay. O Frágil era um espaço de liberdade. [Até aí] não havia um sítio para toda a gente. E isso era uma grande novidade […]. Lisboa era muito atrasada.”[xxii] Por seu turno, Cabrita Reis afirma mesmo que “o Frágil foi a invenção da noite, quando saiu era mal visto e marginal, o Manuel Reis alterou as regras. Fez uma noite de celebração de festa, onírica, hedonista e livre. Foi o lugar do cosmopolitismo possível numa cidade parola, que gostava de imaginar que ali se passavam coisas diferentes”.[xxiii] E passou mesmo. Desde António Variações a cortar cabelo com uma cadeira de barbeiro instalada no meio da pista, até às festas temáticas e às mudanças recorrentes da decoração, como aquela que foi feita por Pedro Cabrita Reis (1985),[xxiv] passando pelos concertos de Anamar (1983 e 84),[xxv] Luís Madureira e Lia Gama (1984),[xxvi] e pelas passagens de modelos anuais da estilista Manuela Gonçalves (ocorridas nos primeiros anos).[xxvii]

Existia uma vontade muito grande de fazer coisas novas, de rasgar com a normalidade. A geração filha da Revolução, imbuída no espírito punk DYI – Do it yourself, já não se revia nas dicotomias rígidas da conjuntura revolucionária, como relembra Augusto M. Seabra: “parafraseando e contrariando um slogan político insistente sobre “a pesada herança do fascismo”, costumava eu dizer que culturalmente precisávamos de nos libertar da “pesada herança do antifascismo”, a velha cultura da oposição democrática. E foi entre o Frágil e o Expresso – A Revista, mais uma geração de artistas emergentes e de novas galerias que, quase de repente, achámos que já éramos sim pós-modernos, e seguramente afirmámos uma nova cultura cosmopolita. E nessa tão radical mudança o Manel Reis abriu portas.”[xxviii]

Basta recordar as polémicas provocadas pelo aparecimento da banda Heróis do Mar, apelidada consecutivamente de fascista pelos media alinhados a uma certa esquerda, designadamente o Se7e, quer pelas letras e músicas quer pelo cenário presente nas performances da banda, inspirados na “epopeia portuguesa” dos Descobrimentos.[xxix] Como afirma o seu porta-voz, Pedro Ayres Magalhães, “[nós] não queríamos fazer parte dos países da Cortina de Ferro, mas também não queríamos voltar atrás ao Salazarismo”.[xxx] Se se colocar em contraste a existência ainda naquela época de alguma música de intervenção que tratava o tema da opressão colonialista portuguesa (Sérgio Godinho, Fausto, etc.) com a abordagem heroica e orgulhosamente patriótica dos Heróis do Mar é evidente um corte geracional. Como relembra António Araújo, “no Portugal dos anos oitenta, o revivalismo tinha um significado político intenso, já que surgia na sequência de uma ruptura, ou mais precisamente de uma ruptura revolucionária. Em face dela, qualquer redescoberta do passado era, por natureza, “contra-revolucionária” e, nessa medida, possuía um sentido ideológico preciso e profundo.”[xxxi] Para boa parte dessa geração, a questão não se colocava em estar contra o antifascismo histórico – ou, no plano mais concreto, contra a esquerda que o representava – e a favor do fascismo e das concepções do antigo regime; era, sobretudo, a vontade e a necessidade de se avançar, abrir ao Mundo, acabar com uma certa hegemonização cultural que acabava por resultar também num imobilismo cultural. Aquilo já não lhes dizia nada…

O que se verifica em 1982 é, aliás, o atraso crónico português da novidade. Enquanto aqui ao lado a movida madrileña estava no seu auge e era apoiada politicamente no quadro da transição da ditadura franquista para a democracia, destacando-se o papel crucial do alcaide socialista Tierno Galván, em Lisboa, davam-se os primeiros passos, ainda que timidamente, na formação de uma cultura urbana. Nesse ano, além do Frágil, a nova versão do Código Penal aboliu a criminalização da homossexualidade, que procedia dos artigos de “atentado ao pudor” previstos pelo Código de 1886, até aí em vigor, e que as alterações de 1954 formalizaram os crimes de “vícios contra a natureza”,[xxxii] no entanto, em matéria de mentalidades a mudança tardava; os Heróis do Mar, depois da torrente de polémicas, responderam com Amor, que se tornou o primeiro hit pop português nas pistas de dança, cuja edição em máxi-single com remistura “nocturna” – feito raro em Portugal à época, quer o máxi-single, porque dispendioso, quer a remistura – permitiu alcançar esse sucesso;[xxxiii] e Miguel Esteves Cardoso, Pedro Ayres Magalhães, Ricardo Camacho, Pedro Bidarra, Francisco Vasconcelos e Francisco Sande e Castro criaram a Fundação Atlântica, a primeira editora independente portuguesa que lançará bandas e artistas como Sétima Legião, Anamar, Durutti Column, entre outros.[xxxiv]

MEC teve um papel muito importante nesta fase. Os contactos privilegiados que detinha por via do seu bilinguismo e de um doutoramento sobre a saudade e o sebastianismo no Integralismo Lusitano realizado na Universidade Manchester permitiu que importasse para Portugal alguma frescura e cosmopolitismo através das suas crónicas no Se7e, n’O Jornal, na Música & Som e no Expresso dedicadas à new wave e àquilo que ia surgindo lá fora. De fina irreverência, MEC tornou-se um autor de culto para uma geração com parcos recursos, ainda um tanto fechada, mas sedenta de novidade do exterior.[xxxv]

A partir do Frágil, a movida lisboeta desenvolveu-se, da música à moda, da estética ao consumo. Apareceram mais bares e lojas no Bairro Alto. O Rock House deu lugar ao Jukebox, em 1983, na Rua do Diário de Notícias. Mais tarde, em 1988, na Rua da Barroca, abriu o Três Pastorinhos. Tornava-se o forte concorrente do Frágil. A Ocarina, loja de artesanato, dinamizou exposições e concertos. E a Manobra, loja de peças de design, começou a vender as obras dos jovens artistas portugueses. É daqui, aliás, que surgiu, em 1986, o antecedente da Moda Lisboa, o Manobras de Maio. Os três amigos João Romão (actor), Rita Lopes Alves (figurinista) e Mariana Cachulo (empresária) transformaram o espaço entre a Rua do Século e o Largo do Chafariz numa passerelle que deu palco aos novos estilistas e figuras proeminentes da movida: Zé da Guiné, Filipe Faísca, Eduarda Abbondanza, Teresa Seabra e muitos outros… Acabou por ser um sucesso.[xxxvi]

A noite desce a sétima colina

Em meados da década de 80, a movida lisboeta começou progressivamente a descer do Bairro para outros pontos da cidade, de Santos a Alcântara. Os bares como o Frágil ou o Jukebox encerravam cedo, às duas da manhã. A partir dessa hora não havia praticamente nenhum espaço aberto até ao dia em que Zé da Guiné foi a uma festa africana ao Conde Barão, em 1985. Nessa noite, o organizador, um moçambicano que trabalhava num banco, já acartava com alguns prejuízos daqueles eventos e convidou-o para tomar as rédeas de futuras festas. Zé ficou desde logo deslumbrado com o espaço, o palácio Almada-Carvalhais, onde esteve instalado o Casa Pia Atlético Clube. Partilhou o plano com Hernâni Miguel, seu compatriota, proprietário do Café Concerto, no Bairro, e convidou-o para uma sociedade. Este aceitou, percebendo as vantagens para o projecto a condição de já ser proprietário de um bar, mas alertou Zé para a questão do indispensável financiamento. Pensaram numa pessoa: Mário Duarte, também dono de um bar no Bairro, o Artis. A resposta foi positiva. As duas primeiras festas foram um sucesso. A segunda contou com a envolvência de Pedro Aires Magalhães. À terceira, Zé da Guiné deu um nome àquilo que andavam a fazer: Noites Longas. E foi assim que as sextas-feiras em Santos foram agitadas até 1989. [xxxvii]

As Noites Longas foram uma novidade no país e teve fortes repercussões na Europa, sobretudo entre ingleses e franceses, devido ao seu formato, quer na programação quer no espaço. Por um lado, foi um evento que tardou as noites lisboetas, até às 6, 7 e, por vezes, 10 horas da manhã de Sábado. Por outro, o local estava pensado para a coexistência de várias dinâmicas culturais: tinha uma pista de dança, uma galeria de arte, um bar, uma zona onde se podia cear e até uma mesa de pingue-pongue, e aconteciam concertos, espectáculos performativos, desfiles de moda e sessões de cinema. Havia noites de fila para entrar com 200 a 300 pessoas… A singularidade daquelas festas levou Vítor Belanciano afirmar que foram as primeiras raves na Europa Ocidental.[xxxviii] É claro que não se pode interpretar estas declarações literalmente, o que o autor, aliás, dá a entender quando as profere, mas o que se pretende expor com elas é que a energia, a essência, daquelas festas era muito semelhante àquela que irá pautar as raves inglesas do Second Summer of Love. Tanto as gentes da Lisboa cosmopolita como as da Lisboa bairrista frequentavam as Noites Longas. Nessa altura, segundo Tó Pereira, a noite lisboeta dividia-se em três circuitos diferentes: o gay, ao Príncipe Real, com o Trumps e o Finalmente, o das “cabeleireiras”, mais comercial, nas discotecas Whispers (Centro Comercial Imaviz) e Skylab; e o alternativo, no Bairro Alto.[xxxix] Foi o encontro de pessoas tão diferentes nas Noites Longas que determinou o início do processo de democratização da noite na capital, que até então estava elitizada nos bares da moda.

Em Dezembro de 1985, abriu a primeira discoteca nas Escadinhas da Praia, Plateau. Propriedade de um fotógrafo de moda, Raúl, e de um espanhol, Paco, o Plateau também contribuiu para esse processo de abertura e mudança na forma de estar na noite, designadamente numa discoteca. Segundo Tó Pereira, o Plateau surgiu da reacção ao elitismo da noite lisboeta. Numa noite, Raúl e Paco decidiram ir ao Bananas Power, uma discoteca localizada em Alcântara e fundada em 1981 por uma sociedade liderada por Manecas Mocelek, mas à entrada são indirectamente “barrados” pela quantia solicitada para o ingresso – “150$00 para o comum dos mortais e cartão gold para os sócios”.[xl] Perante o sucedido, os dois amigos decidiram abrir um clube.[xli]

Com o Plateau, o figurino de tocar à campainha, do acompanhamento do cliente pelo porteiro até a uma mesa, da noite musicalmente programada – das 22h à meia-noite, música ambiente; da meia noite às 3h, a abertura; das 3h às 3h30m os slows; e dessa hora às 4h as novidades mais diferentes – deixa de existir. Minimalista no design, com máquinas de projecção de vídeo, as festas temáticas e as aberturas aparatosas que partiam copos eram parte desse novo conceito. Até no estilo de música a discoteca se diferenciou do que era habitual, graças ao sócio espanhol, o que permitiu o DJ residente, Tó Pereira, ir a Madrid comprar música importada que em Portugal era impossível encontrar. Da new wave até ao gótico, passando pelo synth-pop, ítalo-disco e electrónica, podia-se ouvir Quango-Quango, Matt Bianco, Grace Jones, Alexander Robotnick ou The Cure.[xlii]

Anos mais tarde, em Fevereiro de 1988, abriu o Alcântara-Mar. Pedro Luz, um dos sócios, havia comprado a quota de Paco no Plateau em 1986, mas, com o passar do tempo, decidiu abrir um espaço maior. Luz tinha uma cultura de noite muito rara para um português da época. Viajava regularmente e já havia frequentado o famoso clube de Nova Iorque Studio 54.[xliii] Não é de admirar, pois, que o Alcântara-Mar tivesse sido o berço para um conceito de diversão substancialmente diferente na noite portuguesa, tal como o Kremlin, nas Escadinhas da Praia, propriedade os irmãos Rocha, inaugurado em Dezembro de 1988, palco da continuidade dessa mudança e novidade nocturna. Foi graças a estes espaços, primeiro no Alcântara, depois no Kremlin, que se introduziu, paulatinamente, o acid house e a cultura acid na capital. Com algumas resistências, é certo. Ainda demorou até à the next big thing, a explosão da dance scene portuguesa, que só ocorre em meados da década de 90. Entre os protagonistas destaca-se o timoneiro Tó Pereira, mais tarde DJ Vibe. Onde a mudança acontecia ele estava no centro dela.

[i] SMOOTH, Joe – Promissed Land [registo sonoro]. Chicago: D.J. International Records, 1988. 1 vinyl 12”.

[ii] ABREU, Rui Miguel – House. A História. Lisboa: Dance Club/Infomúsica, Lda., 2006, p. 28.

[iii] Apud BREWSTER, Bill; BROUGHTON, Frank – Last Night a DJ Saved My Life. The history of the Disc Jockey. [e-book]. London: Headline Book Publishing, 2013, p. 761.

[iv] T-COY – Cariño [registo sonoro]. [Liverpool]: Deconstruction Records Ltd., 1987. 1 vinyl 12”.

[v] HINDMARCH, Carl – Pump Up the Volume. Londres: Flame Television Production Ltd., 2001. Vídeo digital [Consult. 7 Nov. 2019]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5th-RpnVyvI.

[vi] https://www.theguardian.com/music/2007/aug/12/electronicmusic

[vii] https://www.rollingstone.com/music/music-features/shoom-an-oral-history-of-the-london-club-that-kicked-off-rave-culture-195865/.

[viii] http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/33/contents.

[ix] MORRICE – What Is Techno? [registo sonoro]. Portugal: Techworld, 1998. 1 vinyl 12”.

[x] «Disc Jockey e Boletineiro em Portugal», Lisboa, RTP, 1972, vídeo digital, 43 minutos e 43 segundos [consultado em 9/12/2019]. Disponível em: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/disc-jockey-e-boletineiro-em-portugal/.

[xi] SANTO, Ricardo Espírito – Rock Rendez Vous – A Revolução do Rock. [s/l]: Terra Líquida Filmes, [2015]. Vídeo digital [Consult. 7 Nov. 2019]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aK-_SYVFD40.

[xii] https://observador.pt/especiais/40-anos-finalmente-um-segredo-mal-guardado-da-noite-lisboa/

[xiii] http://www.paulianavalentepimentel.com/wp-content/uploads/2014/12/Umbigo57-finalmente-F.pdf

[xiv] https://www.dn.pt/portugal/manuel-reis-o-homem-que-mudou-lisboa-9218206.html.

[xv] https://www.timeout.pt/lisboa/pt/noite/miguel-esteves-cardoso-andy-warhol-era-um-preguicoso-ao-lado-de-manuel-reis.

[xvi] https://expresso.pt/cultura/2018-03-25-Quando-a-noite-explodiu-na-cidade.

[xvii] VILELA, Joana Stichini; FERNANDES, Pedro – Lisboa, anos 80. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2016, pp. 62-63.

[xviii] Também passaram pela porta, ainda que momentaneamente, a estilista Inês Simões e artista plástica Ana Leandro. Cf. Ibid.

[xix] https://www.publico.pt/2002/06/06/jornal/ha-20-anos-que-a-noite-e-fragil-171345

[xx] https://www.rimasebatidas.pt/20-anos-de-lux-o-clube-que-sempre-foi-mais-do-que-isso/.

[xxi] ARAÚJO, António – Da Direita à Esquerda – Cultura e sociedade em Portugal, dos anos 80 à actualidade. Lisboa: Saída de Emergência, 2016, p. 34.

[xxii] https://www.timeout.pt/lisboa/pt/noite/miguel-esteves-cardoso-andy-warhol-era-um-preguicoso-ao-lado-de-manuel-reis.

[xxiii] https://expresso.pt/cultura/2018-03-25-Quando-a-noite-explodiu-na-cidade

[xxiv] DIAS, Manuel Graça; PINHARANDA, João – “Frágil, sob camadas de Tinta”. Arquitectura Portuguesa, Lisboa, n.º 4, 5ª série (1985) [Consult. 23 Ago. 2020]. Disponível em: https://fragil.luxfragil.com/#/story/7?pubdate=2015-02-17&anchor=.

[xxv] Recorte de Diário Popular, 21 de Janeiro de 1985 [Consult. 23 Ago. 2020]. Disponível em: https://fragil.luxfragil.com/#/story/5?pubdate=2014-11-19&anchor=.

[xxvi] Fotografia n.º 108, álbum 7 [Consult. 23 Ago. 2020]. Disponível em: https://fragil.luxfragil.com/#/story/7?pubdate=2015-02-17&anchor=&gid=1&pid=108.

[xxvii] Recorte de Tempo, 13 de Dezembro de 1985 [Consult. 23 Ago. 2020]. Disponível em: https://fragil.luxfragil.com/#/story/5?pubdate=2014-11-19&anchor=.

[xxviii] https://www.publico.pt/2018/03/26/culturaipsilon/cronica/o-homem-que-inventou-uma-lisboa-cosmopolita-1808085.

[xxix] Sobre a banda cf. http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0003-25732019000200002.

[xxx] José Carlos Araújo, “Os 30 anos da edição do single Amor”, TVI24, 30-06-2012. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=P1FToXtqBa0 (Consultado em maio de 2017). 3m44s-3m50s.

[xxxi] ARAÚJO, op. cit., p. 25.

[xxxii] Sobre este tema vide AFONSO, Raquel – Homossexualidade e Resistência no Estado Novo. [s.l.]: Lua Eléctrica, 2019, pp. 88-104.

[xxxiii] José Carlos Araújo, “Os 30 anos da edição do single Amor”, TVI24, 30-06-2012. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=P1FToXtqBa0 (Consultado em maio de 2017).

[xxxiv] ARAÚJO, op. cit., pp. 26-27.

[xxxv] Ibid.

[xxxvi] VILELA; FERNANDES, op. cit., pp. 60-61; 162-165.

[xxxvii] https://blitz.pt/principal/update/2017-11-11-Lugares-perdidos-30-salas-de-concertos-portuguesas-com-historia-que-entretanto-desapareceram. Revista Bica, [n.º 3], pp. 29-30.

[xxxviii] https://www.rtp.pt/play/p2876/ze-da-guine-cronica-de-um-africano-em-lisboa.

[xxxix] https://ionline.sapo.pt/artigo/586968/dj-vibe-nunca-sai-a-noite-nao-sei-estar-a-noite.

[xl] ARAÚJO, op. cit., p. 20.

[xli] https://www.mixcloud.com/quanticaonline/paraíso-6-by-josé-acid-photonz-violet-mariavapordagua-w-dj-vibe-140416/.

[xlii] Ibidem.

[xliii] https://sol.sapo.pt/artigo/45787/pedro-luz-nao-me-custa-desfazer-de-negocios.